現代のデジタル社会において、ネットリテラシーは欠かせないスキルです。あなたは、ネットリテラシーが低いとどんな問題が起きるか知っていますか?

どんどん進むデジタル化の急速な流れの中、安全にインターネットを利用するために、ネットリテラシーについて、しっかりと理解を深めておきましょう!ネットリテラシーを高め、あなたのデジタルライフをより豊かで安全なものにする方法も紹介します。

特に、近年は子どものインターネット利用によるトラブルが増加しています。家族をサポートするためにも、まずはあなたが、正しいネットリテラシーを身につけましょう。

目次

ネットリテラシー・情報リテラシーとは?簡単に解説

【インターネットの利用開始時期】

ネットリテラシーとは、インターネットを正しく安全に使うための知識と能力のことです。

インターネットは便利な反面、個人情報の漏洩や有害な情報への接触などのリスクもあります。そのため、インターネットが普及した現代では、大人はもちろんのこと、未就学児や小学生のうちから、しっかりとしたネットリテラシー教育が必要です。

ネットリテラシーを内容で分けると、

- インターネットの利用法と運用能力

- デジタルプライバシーと個人情報保護

- オンライン情報の信頼性とフェイクニュースの識別

- インターネット上のハラスメントと対処法

- オンラインコミュニケーションスキルとネットワークでの適切な振る舞い

- オンライン情報のプライバシーとセキュリティ

- インターネット上の詐欺行為と対策

- デジタルフットプリントと信頼性のある情報源の選択

などの要素から成り立っています。ネットリテラシーに必要な知識・技能・態度に分けて、これらの要素の具体例を確認してみましょう。

ネットリテラシーに必要な知識・技能・態度の具体例

ネットリテラシーについて、知識・技能・態度の3つの要素をバランスよく身につけることで、インターネットを安全に、効果的に活用することができるようになります。

ネットリテラシーに必要な知識

ネットリテラシーを身につけるための第一歩は、インターネットに関連する知識を身につけることです。具体的には、

- インターネットの歴史や仕組み

- 情報・データの解釈と分析

- ネット利用に関連する法律と規則

- セキュリティ対策

- インターネット上の詐欺行為についての知識

- トラブルへの対処方法などの知識

などが、これに当たります。

ネットリテラシーに必要な技能

ネットリテラシーを身につけるためには、知識だけではなく、PCやモバイルなどを正しく使いこなすスキルも必要です。

例えば、

- インターネットを操作するスキル

- 情報の検索・収集・加工・活用するスキル

- オンラインコミュニケーションスキル

- 信頼できる情報源を判断するスキル

などが重要です。

ネットリテラシーに必要な態度

ネットリテラシーに欠かせない、もう1つの要素が「ネット上でどのように振る舞うか」です。

インターネットの利用に関する倫理観や、安全な利用に対する意識などを身につけ、あなた自身も他人も、誰もが気持ちよくインターネットを利用できるような態度を心がけることはとても重要です。

そのためには、

- オンラインコミュニケーションスキル

- 自分のプライバシーの保護

- 他人のプライバシーの尊重

- 人権の尊重

- 冷静な態度を保つこと

が必要です。

次の章では、このようにネットリテラシーが求められるようになった背景について解説します。*1)

リテラシーの種類

リテラシーにはさまざまな種類があります。中でも代表的とされているのがこの章で紹介する6種類です。

ビジネスリテラシーとは

ビジネスリテラシーは、ビジネスの現場で必要とされる知識・スキル全般を指します。

ビジネスに関連する経済・財務・労働法といった基本的知識に加えて、ビジネスに必須の論理的思考能力・コミュニケーション力といった知識やスキルが主なビジネスリテラシーです。

感情リテラシーとは

感情リテラシーは、自分自身・他人の感情を理解するのに必要な能力のことです。たとえば、感情に名前をつけて分類することにより具体的な分析を行い、意思決定や思考の方向を定めるのに役立ちます。

感情リテラシーが備わっていれば、どのようにして感情が生まれて人間を行動させるのかを理解した上で人間関係をよりよい形で構築すると共に、ストレスや不安を軽減することが可能です。

金融リテラシーとは

金融リテラシーは、金銭に関連する知識・スキルを意味します。貯蓄・投資・ローン・保険といったお金の運用に関するものが金融リテラシーで、金融リテラシーを身につけることにより、ビジネス面でも私生活での家計・資産の管理に役立てられます。

金銭トラブルや詐欺を防止するためにも必須の能力と言えるでしょう。

健康リテラシーとは

健康リテラシーはヘルスリテラシーとも呼ばれ、健康に関連する知識・情報を蓄えて活用するための能力です。

正しい食生活や適度な運動などによって健康管理と病気予防に役立てられるほか、適切なタイミングで医療を受けることもできます。

ビジネスの現場でも、従業員の健康リテラシーをチェックすることが増えてきました。

SNSリテラシーとは

SNSリテラシーとはネットリテラシーの一種で、SNSを利用する時に情報漏洩・著作権侵害・SNSの炎上といったSNS上のトラブルを防止するための知識です。

自分や他人の個人情報をSNSで流出させない、SNSで見た著作物を自分のもののように公開しない、SNS上で不用意な発言をしないといった常識が求められます。

経営リテラシーとは

経営リテラシーは、会社・組織・自営業を経営し運営するのに必要なビジネスの知識・スキルのことです。

経営リテラシーの定着を提唱する日本学術会議では、経営リテラシーを「各種の継続的事業体を効率的に管理・運営するための基本的知識」と定義しました。

経営テラシーはビジネスリテラシーの一種で、ビジネスリテラシーに加えて経営戦略などが求められます。

ネットリテラシーが求められる背景

現代社会において、ネットリテラシーはますます重要視されています。その背景を理解することは、ネットリテラシーを高めるためにも大切です。

インターネットの普及やデジタルメディアの影響により、ネットリテラシーが求められる背景にはさまざまな要因があります。

インターネットの利用機会の増加

【情報通信機器の世帯保有率】

近年、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の普及により、いつでもどこでもインターネットを利用できるようになりました。また、ソーシャルメディアの利用も普及し、インターネットを通じて多くの人とつながることができるようになりました。

しかし、

- インターネットの利用方法をよく知らない人

- インターネットの危険性について十分に理解していないまま、利用する人

が増えたことも事実です。インターネットを安全に、効果的に利用するために、ネットリテラシーの重要性が高まっています。

情報の氾濫

【偽情報を見かけたメディア・サービスの割合】

インターネットの普及により、急速に情報があふれるようになりました。ネット上では正しい情報と誤った情報が混在し、個人にその信頼性を見極める能力が求められます。

ネットリテラシーを身につけることで、信頼性の高い情報を見極めるスキルを習得できます。

デジタルプライバシーの重要性

【セキュリティ対策のためのアプリケーションの最新】

デジタルメディアの普及により、個人情報の管理が重要視されるようになりました。ネットリテラシーを持つことで、自分のプライバシーを守るためのスキルを獲得できます。

安全なオンライン環境を築くためには、デジタルプライバシーに関する知識が欠かせません。

デジタルコミュニケーションの増加

【ソーシャルメディアの分類】

多くの人たちがデジタルコミュニケーションを行う機会が増えたことで、適切なオンラインマナーやコミュニケーションスキルが求められるようになりました。ネットリテラシーを習得することで、オンライン上での適切な振る舞いかたを身につけることができます。

これらの要因からも分かるように、ネットリテラシーが求められる背景は多岐にわたります。ひとりひとりがこれらのスキルを習得することは、安全にオンラインで活動するために不可欠です。

次の章では、ネットリテラシーが低いことで起きる問題について詳しく見ていきましょう。*2)

ネットリテラシーが低いとは?どんな問題が起こる?

インターネットの世界には、さまざまな落とし穴があります。ネットリテラシーが低いと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。どのような問題が起こりうるのでしょうか。

プライバシーの侵害

ネットリテラシーが低いことで起きる問題の一つは、プライバシーの侵害です。インターネット上で個人情報を適切に管理できないことで、プライバシーの侵害やサイバーいじめの被害に遭う可能性があります。

個人情報の漏えい

【入力した個人情報が目的外で利用?!】

ネット上のさまざまなサービスを利用するには、氏名や住所などの個人情報の入力が必要です。この個人情報が漏えいすると、

- なりすまし

- 架空請求

- 投資詐欺

- 嫌がらせ

- ストーカー

などの被害にあう可能性があります。

オンラインハラスメント

【SNS上で誹謗中傷を目撃した経験についてのアンケート結果】

オンラインハラスメントとは、インターネットを利用して行われる嫌がらせやいじめのことです。SNSや掲示板などで、誹謗中傷や脅迫などの行為がオンラインハラスメントにあたります。

オンラインハラスメントの被害に遭うと、精神的な苦痛や自尊心の低下などの被害を受ける可能性があります。

【インターネットではいい人も、悪い人もあなたを見ることができる】

フェイクニュースなどのデマの拡散

SNS上ではデマやフェイクニュースが拡散しやすく、事実関係を確認せずにシェアしてしまうこともあります。これらは社会的な混乱を招く可能性があります。

このような問題を防ぐために、情報の信頼性を見極めるためのスキルを身につけることが重要です。

【さまざまなフェイクニュースの例】

オンラインでの悪意ある接触

ネット上では悪意を持った個人に接触し、被害を受ける可能性があります。大人だけでなく子どもをターゲットにした犯罪の手口である可能性もあるため、注意が必要です。

オンライン詐欺

【フィッシング詐欺の手口の一例】

インターネットを利用して行われる詐欺が増加し、深刻な社会問題になっています。例えば、偽のサイトやメールを利用して、個人情報やお金を騙し取るなどの行為がオンライン詐欺にあたります。

【メールからの誘導によるフィッシング詐欺被害】

ネット依存症

【ネット依存傾向者・ネット依存脱却者・非依存者の割合】

ネット依存症とは、インターネットの利用に過度に依存する状態のことです。ネット依存症になると、インターネットの利用をコントロールできず、

- 社会的孤立:現実世界での人間関係を疎かにし、オンラインの世界に過度に没頭してしまう

- 学業や仕事への影響:オンライン活動に時間を費やしすぎてしまい、学業や仕事に集中できなくなる

- 肉体的健康への影響:運動不足、睡眠不足、姿勢の悪化や目の疲れなど

- 心理的影響:心理的影響:ストレスや不安によるうつ病や不安障害などの精神的な問題

などの問題が発生する可能性があります。

デジタルフットプリント

【一度流出した情報は永遠に残ってしまう】

デジタルフットプリントとは、インターネット上で残る、活動の痕跡(記録)です。SNSでの発言や、閲覧したサイトの情報などがデジタルフットプリントにあたります。

インターネット上での活動は、すべてデジタルフットプリントとなって残ることに留意して活動しましょう。デジタルフットプリントの存在を理解し、注意しないと、個人情報が流出したり、トラブルに巻き込まれたりする可能性があります。

このように、ネットリテラシーが欠如すると、さまざまなトラブルに見舞われるリスクが高くなります。それでは、ネットリテラシーを効果的に高めるにはどうしたらいいのでしょうか?次の章で確認していきましょう。*3)

ネットリテラシーを高める方法

安全にインターネットを利用するために必要な、ネットリテラシーを高める方法を、

- 情報を受け取る側のネットリテラシーを高める方法

- 情報を発信・書き込む側のネットリテラシーを高める方法

に分けて、それぞれ確認していきましょう。

情報を受け取る側

ネット上では、自分の安全は自分で確保する必要があります。デジタルな世界での自己防衛の基本をしっかりと身につけましょう。

情報の信頼性を判断する力を身につける

インターネットには、正しい情報もあれば、誤った情報もあります。インターネットで情報を得るときには、その情報を正しく理解し、適切な判断をすることが大切です。

- 情報の発信元を確認する

- 情報の内容を複数のサイトや情報源で確認する

- 情報の偏りや誤りを識別する

などの作業やスキルが、情報の信頼性を判断するのに役立ちます。

個人情報の取り扱いに注意する

インターネットで個人情報を入力するときは、十分に注意が必要です。個人情報の取り扱いには、以下のことに注意しましょう。

- 信頼できるサイトやサービスでのみ個人情報を入力する

- 個人情報は必要最小限に抑える

- パスワードは複雑なものにする

多くの方が、つい、覚えやすいパスワードを使い回してしまいがちです。しかし、パスワードは使い回しを避け、数字やアルファベット、記号などを組み合わせて、複雑なものにしましょう。

インターネットの利用ルールを守る

インターネットの利用ルールを守らないと、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。インターネットの利用ルールを守るために、

- 個人情報の流出やウイルス感染などの被害を防ぐ

- 怪しいサイトにアクセスしたり、怪しいメールを開封しない

などを心がけましょう。

情報を発信・書き込む側

インターネットの普及により、誰もが手軽に情報を発信、または個人の意見を公開できるようになりましたが、

- 匿名だから

- 本名・顔を出していないから

といって、無責任な発言をする人もいます。しかし、掲示板やレビュー、SNSなどで匿名やペンネームで書き込みをした場合でも、本人を特定することは可能です。

また、悪質なものの場合、警察などの捜査機関が、発信者情報開示請求を行うことで、書き込み者のIPアドレスや、書き込みをした通信事業者などの情報を取得することができます。

安易な発言で大きなトラブルを招かないために、情報を発信・書き込む側に立つときは、以下のことに気を付けましょう。

情報の発信目的を明確にする

情報を発信するときは、その目的を明確にしましょう。目的が明確になっていないと、誤った情報を発信してしまったり、トラブルを招いたりする可能性があります。

情報の内容に責任を持つ

情報を発信するときは、その内容に責任を持つ必要があります。誤った情報を発信したり、他人を傷つけるような情報を発信したりすると、大きな問題に発展する可能性があります。

SNSなどに投稿する前に、冷静になって、その内容が自分や周囲にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを考える習慣をつけましょう。

インターネットの利用ルールを守る

【他者の権利を侵害する投稿・二次利用・ダウンロード】

情報を発信するときも、インターネットの利用ルールを守ることは大切です。

- 著作権の侵害

- 誹謗中傷や脅迫

- 嘘の情報・フェイクニュースの拡散

などの行為をすると、法律に違反する可能性があります。

また、不適切な表現や画像などを含む情報を発信すると、サイトやサービスから削除される可能性があります。

ネットリテラシーの基本を忘れないことが大切

インターネットでの犯罪やトラブル増加は、深刻な社会問題となっています。安全な暮らしのために、警察も以下の5つの注意を呼び掛けています。

- ネットは世界中の人が見ている

- ネットの情報を鵜呑みにしない

- 面と向かって言えないことはネットでも言わない

- ネットに一度出たものを全て回収することは不可能

- ネットでおこなったことは通信事業者に記録が残っている

これらを常に心においてインターネットを利用することで、ネットリテラシーを向上させ、安全なオンライン活動を行うことができます。

次の章では、実際に行われているネットリテラシーを高めるための教育現場の事例に迫ってみましょう。*4)

ネットリテラシーを高めるための教育事例

ネットリテラシーの教育は、子どもたちが安全にインターネットを利用し、さまざまな体験をしたり、知識を増やしたりするために、とても重要です。

子どもたちに適切な指導を行うためには、まずは保護者や教師がネットリテラシーについて正しく理解し、知識とスキルを身につけることが不可欠です。

ネットリテラシーと教育の関係

【情報モラル教育に関する目標を書き込めるポスター】

現代社会においてネットリテラシーは、学校教育においても重要なテーマとなっています。

現代の子どもたちは、インターネットを使いこなす能力に長けています。しかし、インターネットの危険やトラブルについて、十分な理解ができていない場合もあります。

また、インターネットは、私たちの社会にとって、欠かせないインフラとなっています。ネットリテラシーを身につけることで、子どもたちは、インターネットを活用して多くのことに挑戦できるようになります。

教育版マインクラフト(CyberSafe: Home Sweet Hmm)

教育版マインクラフト「CyberSafe: Home Sweet Hmm」は、インターネットを安全に使うためのネットリテラシーを、ゲームを通じて子どもたちが学ぶプログラムです。

子供たちはゲーム内で様々なシナリオに遭遇し、それぞれの状況で適切な行動を選ぶことで、ネットリテラシーを身につけます。

具体的には、

- オンラインゲームでの友人との接続方法

- ログイン情報の取り扱い

- 個人情報の保護

- そして情報の評価

などのテーマについて学びます。

例えば、似たようなユーザーネームのフレンドリクエストが来た時、どれが本物の友人からのものかを判断するシナリオや、他のプレイヤーからゲームのチートコードをもらう代わりにログイン情報を教えるべきかどうかを考えるシナリオなどから、子どもたちはネットリテラシーを習得するだけでなく、問題が発生したときには信頼できる大人に相談することも学びます。

また、このプログラムは、子供たちがインターネットを安全に、そして効果的に利用するための知識とスキルを身につけると同時に、

- 子供と大人が一緒に学び、成長する機会を提供

- インターネットの使い方についての対話の促進

などの効果も期待できます。

【関連記事】マイクラでSDGsを自分ごと化!2023年のマインクラフトカップのSDGsテーマの紹介も

ILAS(Internet Literacy Assessment indicator for Students)

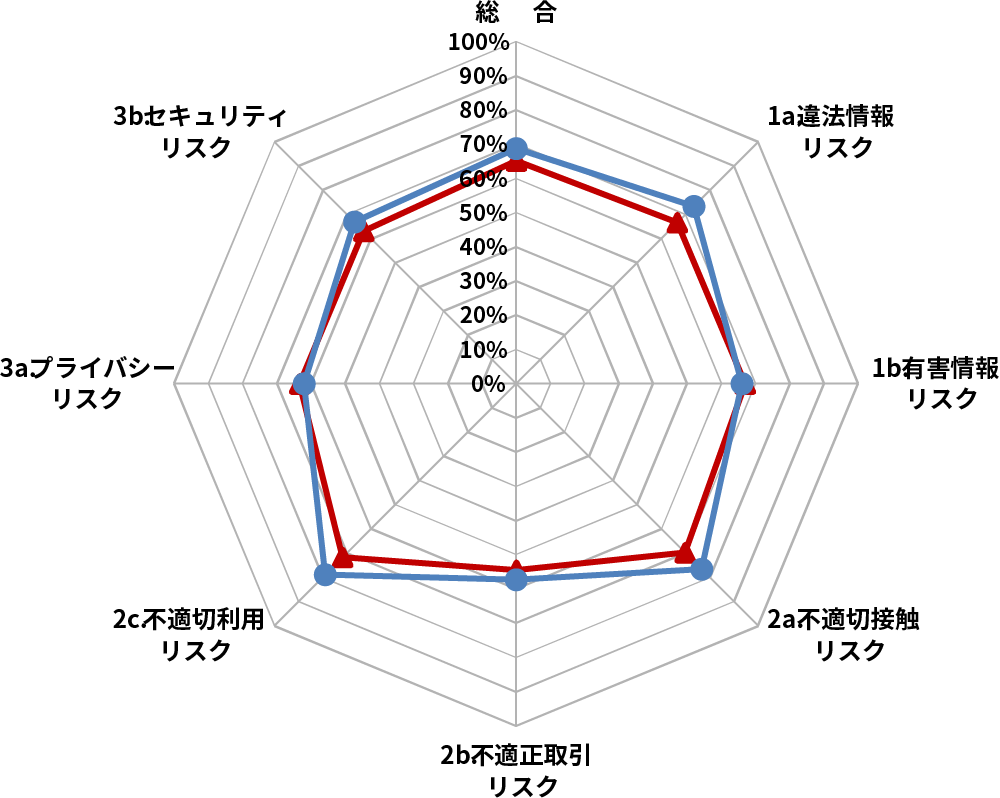

【ILAS(Internet Literacy Assessment indicator for Students)】¥

総務省のILAS(Internet Literacy Assessment indicator for Students)は、生徒たちのインターネットリテラシーを評価・向上させるための指標です。ILASは、生徒たちがインターネットを安全に、効果的に利用できるかを評価するために、

- 情報の検索や評価

- 情報の適切な利用

- コミュニケーション能力

などをアンケートで測定します。

この指標を使用することで、教育者は生徒のネットリテラシーの現状を把握し、その上で適切な指導を行うことができます。また、生徒自身も自分のスキルを知ることができ、必要な改善点を見つけることができます。

加えて、ILASによって、教育者が具体的な指導計画を立てやすくなり、効果的にネットリテラシーを身につけるための指導にも役立ちます。

【ネット利用におけるリスクの比較】

ITパスポート

【ITパスポート】

ITパスポートは、パソコンやインターネット、ネットワークなどのITに関する基礎知識を身につけていることを証明できる国家資格です。IT業界で働く人だけでなく、これからの時代、ITを活用して業務を行うすべての社会人に役に立つ資格です。

ITパスポートの試験範囲には、

- コンピュータ

- ネットワーク

- データベース

- 情報セキュリティ

- 経営情報システム

など、ITに関する基礎知識が含まれています。これらの知識は、インターネットや情報通信技術を活用する上で、基本的な土台となります。

ITパスポートの資格取得を目指して学習することで、

- インターネットの基礎知識

- 情報の安全な利用方法

- 情報活用能力

などを身につけることができるので、ネットリテラシーの向上が期待できます。また、オンライン講座・オンライン受験もあり、誰でも場所・時間に制約されずに学習・受験することができるのです。

【ITパスポートのカリキュラム】

ネットリテラシー教育は政府も重要視しています。今後は、学校でのネットリテラシー教育の機会も増加することが予想されます。

しかし、現代の子どもの多くは、とても幼いうちからインターネットに触れ合う機会をもっています。ネットリテラシー教育は、学校に任せきりにせず、家庭でも早期からの取り組みが必要です。次の章で、まだネットリテラシーの低い子どものために、保護者ができることを知っておきましょう。*5)

ネットリテラシーの低い子どもに保護者がやるべきこと

インターネットは、今や私たちの生活に欠かせない存在となりました。子どもたちも、学校や家庭でインターネットを利用することが当たり前になってきています。

しかし、年齢の低い子どもたちは、インターネットの危険性やリスクを十分に理解できていないことが多くあります。まだネットリテラシーが低い子どもたちのために、保護者ができることを確認しておきましょう。

保護者の役割は重要

子どものネットリテラシーを高めるためには、保護者の役割がとても重要です。保護者は早い段階から、子どもにネットリテラシーについて正しい知識を伝えたり、子どものネット利用を適切に管理したりすることが求められます。

そのために、

- 子どもがインターネットで何をしているのか、一緒に確認する

- 子どもが利用しているサイトやサービスについて、理解できるように教える

- 子どもがネットリテラシーを身につけるための機会の提供

などを心がけ、子どもたちがインターネットを安全に、効果的に利用できるように、サポートしましょう。

インターネットの基本ルールを教える

最初のステップとして、インターネットの基本的な使用ルールを教えましょう。個人情報を共有しない、見知らぬ人とのコミュニケーションには注意するなど、基本的な安全対策を子どもたちに理解させることが大切です。

- 個人情報の取り扱いに気をつけること

- 怪しいサイトやメールには注意すること

- ネットいじめや誹謗中傷に当たる行為をしない

- ネットいじめや誹謗中傷に遭ったときの対処法

などについて、しっかりと教えましょう。子どもの成長段階によっては、「なぜ注意が必要なのか」「具体的にどのような行為がいけないのか」など、丁寧に説明して理解につなげましょう。

適切なコンテンツの選別を支援する

子どもたちが安全で教育的なコンテンツに触れられるよう、保護者が先導することが重要です。適切なウェブサイトやアプリを紹介し、どのようなコンテンツが有益で、どのようなものが有害かを解説してください。

また、フィルタリング※を利用することも1つの方法です。

オンラインでの時間を管理する

子どもは熱中すると、ついつい長時間オンラインでの活動に夢中になってしまうことがあります。

また、とくに集中して見ているわけでもなく、だらだらと長時間、動画を閲覧し続けることによる、運動量の低下や視力の低下、夜更かしなども、深刻な問題となっています。

インターネットの使用時間を規制することで、子どもたちの健康な生活リズムを保ちます。一緒にオンラインスケジュールを作成し、適度な休憩を挟むようにしましょう。

親子でのコミュニケーションを大切にする

子どもたちがオンラインで体験したことについて話し合う時間を設け、正直なコミュニケーションを心がけてください。不安や疑問を共有できる関係を築くことが、子どもたちをオンラインの危険から守る鍵です。

プライバシー設定のチェックと指導

子どもたちが使用するデバイスや、アプリのプライバシー設定を一緒に確認し、適切な設定がされていることを確かめましょう。これにより、個人情報が外部に漏れるリスクを減らすことができます。

セキュリティソフトの利用

ウイルス対策ソフトやフィルタリングソフトを導入することで、子どもたちがインターネットを安全に使える環境を整えます。これらのソフトは不適切なサイトへのアクセスを防ぐだけでなく、マルウェア※からデバイスを保護する役割も果たします。

- ウイルス:他のファイルに感染して増殖する

- ワーム:ネットワークを介して自力で拡散する

- トロイの木馬:ユーザーの許可なく、不正な機能を実行する

- スパイウェア:ユーザーの情報を盗み取る

- ランサムウェア:ファイルを暗号化して、復号のための身代金を要求する

などが代表的。

インターネットは、無限の情報が広がる世界ですが、子どもたちにとっては、学びと発見の場である一方で、不適切なコンテンツやセキュリティリスクも潜んでいます。ネットの世界を安全に、そして賢く利用するためには、保護者と子どもの協力が不可欠です。

ネットリテラシーを高めるための指導は、子どもたちが安全にインターネットを利用し、その利点を最大限に活かすために、欠かせないステップです。*6)

ネットリテラシー・情報リテラシーに関するよくある質問

ネットリテラシー・情報リテラシーについて、よくある疑問に回答します。

ネットリテラシーが低い世代は?

ネットリテラシーが低い世代は、大きく分けて、

- インターネットに触れる機会が少ない世代

- インターネットの使い方や危険性について、意識していない世代

の2つに分けられます。

インターネットに触れる機会が少ない世代

インターネットに触れる機会が少ない世代は、基礎知識や安全な利用方法を十分に理解できていない可能性があります。具体的には、以下の世代が挙げられます。

- 高齢者

- インターネットをあまり利用しない人

- インターネットを利用し始めたばかりの人

これらの世代は、インターネットの普及が進む以前に生まれた人が多く、使い方や危険性について、十分な知識を持っていない可能性があります。

インターネットの使い方や危険性について、意識していない世代

インターネットの使い方や危険性について意識していない世代も、ネットリテラシーが低い可能性があります。具体的には、以下の世代が挙げられます。

- インターネットの便利さに慣れてしまった人

- インターネットの危険性について、深く考えていない人

これらの世代は、インターネットの便利さに慣れてしまい、安全な利用方法について意識していない可能性があります。また、インターネットの危険性について、深く考えていないため、被害に遭うリスクが高いと言えます。

ネットリテラシーが低い大人もいる?

はい、ネットリテラシーが低い大人もいます。

インターネットの普及が進むにつれて、ネットリテラシーの重要性が高まっていますが、必ずしもすべての大人が高いネットリテラシーを身につけているわけではありません。

年齢にかかわらず、ネットリテラシーが低いと、

- 情報の誤解や偏見

- ネットトラブルや犯罪の被害

- 情報の漏洩やなりすまし

などのトラブルや犯罪に遭うリスクがあります。また、インターネットの活用スキルが不足しているために、ビジネスや学習など、さまざまな場面で不利になってしまうこともあります。

炎上するとどうなる?

炎上とは、インターネット上で、ある発言や行動に対して、多くの人から批判や非難が集中することを指します。炎上すると、以下のことが起こる可能性があります。

- 発言者や行動者の社会的信用が失われる

- 発言や行動の真意や背景が誤解される

- 発言や行動に関連する商品やサービスへの不買運動が起こる

- 法律に触れる可能性がある

炎上は、発言者や行動者だけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。炎上を防ぐためには、

- 発言や行動をする前に、十分に考える

- 他人の立場に立って考える

- 誤解を招くような表現を避ける

など、十分注意して発言しましょう。

怪しいメールにはどう対処したらいい?

怪しいメールに遭遇した場合は、以下のことに気を付けて、冷静に対処しましょう。

- メールの送信元をよく確認する(普段から矢視取している相手か)

- メールの本文をよく読む(不自然な点はないか)

- 添付ファイルを開かない(添付ファイルがウイルスやマルウェアに感染している可能性)

- リンクをクリックしない(フィッシング詐欺やウイルス感染などのサイトである可能性)

- 開封せずに削除する

- 対処に困ったら警察や国民生活センターなどに相談する

- セキュリティソフトを導入する

悪意のある目的で運営されているサイトの見分け方は?

怪しいサイトの見分け方には、いくつかのポイントがあります。

URLやドメインをよく確認する

URLやドメインが、本物のサイトと似ているものの、1文字だけ違うなど、不自然な場合は注意が必要です。また、ドメインが海外のものである場合も、注意が必要です。

安全なサイトは、HTTPSで始まるアドレスを持ち、ロックアイコンが表示されます。これはデータの暗号化を意味します。

サイトの見た目をよく見る・内容をよく読む

サイトの見た目が、本物のサイトと比べて、デザインが雑であったり、誤字脱字が多かったりする場合は注意が必要です。また、サイトの更新が頻繁に行われていない場合は、運営が放棄されている可能性があり、注意が必要です。

怪しいサイトは、個人情報や支払い情報を不当に要求することがあります。

評判を調べる

怪しいサイトについては、他のユーザーの評判を確認しましょう。レビューや評価を調べることで、信頼性を判断できます。

これらのポイントを確認することで、怪しいサイトを見分けることができます。自己防衛のために、慎重な行動を心がけてください。

次の章では、ネットリテラシーとSDGsの関係について考えてみましょう。

ネットリテラシーとSDGs

ネットリテラシーとSDGs、一見すると、特には関連がなさそうに見えるかもしれません。しかし、実はSDGsにとってもネットリテラシーは重要なものです。ネットリテラシーが不足していると、SDGsの目標達成を妨げる要因となります。

例えば、

- 情報の誤解や偏見があると、正しい判断ができず、SDGsに取り組む意欲や行動が低下する

- ネットトラブルや犯罪の被害に遭うと、経済的・精神的な損失が生じ、SDGsの目標達成に必要なリソースを奪われる

- 情報の漏洩やなりすましがあると、SDGsの取り組みが妨げられたり、SDGsの成果が歪められたりする

などの恐れがあります。このような観点から考えると、ネットリテラシーは、SDGsのすべての目標に関連しています。

その中でも、特に関連の深い目標を見ていきましょう。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

ネットリテラシーは、この目標の達成に貢献する重要な要素です。ネットリテラシーを持つことは、情報を適切に収集し、批判的思考を養うことにつながります。これにより、教育の質を向上させ、より多くの人々が情報にアクセスし、知識を得ることができます。

SDGs目標5:ジェンダー平等を実現しよう

ネットリテラシーは、男女を問わず、誰もが安全にインターネットを利用し、自己表現や情報発信ができる環境を整えるうえで重要な役割を果たします。ネットリテラシーを高めることで、女性や少数派の声がより多く届く社会の実現を促進します。

SDGs目標8:働きがいも経済成長も

ネットリテラシーは、新たな技術や情報にアクセスし、それを活用するためのスキルを身につけることを支援します。個人や組織が持続可能な成長を達成し、働きがいのある社会を築く手助けとなります。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

ネットリテラシーを持つことで、新たな技術やイノベーションに対応し、それを活用する能力を高めることができます。これは、持続可能な産業と技術の発展に寄与し、経済成長を促進することにつながります。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

ネットリテラシーの普及は、情報へのアクセスや情報の共有において、不平等を減らすことにつながります。ネットリテラシーを高めることで、社会のあらゆる階層の人々が平等に情報を得ることができ、人や国の間での不平等の解消に寄与します。

ここまで見てきたように、インターネットは、

- 情報の普及

- コミュニケーション

- イノベーション

などを促進する、便利で計り知れない可能性を秘めたツールです。これはSDGsの目標達成に向けて、なくてはならないものです。

よって、ネットリテラシーはこれからの社会に不可欠なもので、誰もが最低限の知識と技術を身につけておくべきだと言えます。*7)

>>各目標に関する記事はこちらから

まとめ

今後、インターネットはさらに発展していくと予想されます。5G※やAIなどの技術の進化により、私たちの生活はますますインターネットに依存するようになるでしょう。

よって、これからの時代において、ネットリテラシーはいっそう重要になると考えられます。ネットリテラシーを身につけることで、

- インターネットを安全に、そして有益に活用

- インターネットの可能性を最大限に引き出す

- インターネットを活用して社会に貢献

など、さまざまな可能性が広がるのです。また、先ほど学んだように、

- 情報の誤解や偏見

- ネットトラブルや犯罪の被害

- 情報の漏洩やなりすまし

など、インターネットを利用するにあたってのリスクは常に潜んでいます。これらの被害にあったり、トラブルに巻き込まれたりしないよう身を守るためにも、ネットリテラシーは必要です。

ネットリテラシーやITスキルを身につけることは、決して難しいことではありません。ぜひ、この機会に、今のあなたのレベルから一歩進んだネットリテラシーや、ITスキルの向上に取り組んでみてください。

<引用・参考文献>

*1)ネットリテラシーとは

総務省『2022年度青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査結果』(2023年6月)

千葉県警察『ネットリテラシーの基本』

経済産業省『DXリテラシー標準』(2022年3月)

経済産業省『デジタルスキル標準』(2023年8月)

文部科学省『第5章 情報モラル教育』

文部科学省『第4章 情報教育』

文部科学省『1人1台端末時代に求められるメディア・リテラシー』

総務省『第2部 基本データと政策動向 第6節 ICT利活用の推進 (5)ICTリテラシーの向上』

和田 正人『高校生のインターネット・リテラシーに対する高等学校共通教科「情報」の教員養成課程に属する学生の第三者効果に関する研究』

*2)ネットリテラシーが求められる背景

総務省『デジタルで支える暮らしと経済 第1節 国民生活におけるデジタル活用の現状と課題 1 デジタル活用の現状』

総務省『インターネットトラブル事例集(2022年版)』

総務省『令和5年版 データ集』

総務省『デジタルで支える暮らしと経済 第4節 コロナ禍におけるデジタル活用で浮上した課題 2 リテラシー向上の必要性』

総務省『人口減少時代のICTによる持続的成長 第3節 多様な人々の社会参加を促すICTによるコミュニケーション 1ソーシャルメディアによるコミュニケーションの多様化』

総務省『第1部 特集 新時代に求められる強靱・健全なデータ流通社会の実現に向けて 第3節 インターネット上での偽・誤情報の拡散等』

*3)ネットリテラシーが低いことで起きる問題

総務省『プライバシー公開の危険性』

総務省『情報発信に関するトラブル』

総務省『インターネットトラブル事例集(2022年版)』

総務省『個人情報の公開の危険性』

総務省『令和5年版 データ集』

文部科学省『インターネットにつなぐとき守ってほしい、大切なこと』(2020年6月)

総務省『【啓発教育教材】インターネットとの向き合い方~ニセ・誤情報に騙されないために~』

総務省『第1部 特集 新時代に求められる強靱・健全なデータ流通社会の実現に向けて 第3節 インターネット上での偽・誤情報の拡散等』

総務省『インターネットトラブル事例集(2022年版)』

総務省『フィッシング詐欺に注意』

総務省『インターネットトラブル事例集(2022年版)』

総務省『詐欺等の犯罪』

東京大学『タイプ別にみたネット依存傾向者と脱却者の分析』p.6(2018年8月)

文部科学省『インターネットにつなぐとき守ってほしい、大切なこと』(2020年6月)

総務省『情報発信の心得』

*4)ネットリテラシーを高める方法

総務省『インターネットトラブル事例集(2022年版)』

千葉県警察『ネットリテラシーの基本』

総務省『デジタル シティズンシップ に関するマイクロソフトの取り組み』(2023年3月)

*5)ネットリテラシーを高めるための教育事例

文部科学省『情報モラル教育啓発用ポスター より良い端末の使い方』

総務省『教育版マインクラフト』

XBOX『『Minecraft: Education Edition』にインターネットの安全性を学ぶための新ワールドが登場』(2022年3月)

総務省『青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標に係る調査-ILAS(Internet Literacy Assessment indicator for Students)-』

総務省『青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標に係る調査-ILAS(Internet Literacy Assessment indicator for Students)-』

Microsoft『教育版マインクラフト徹底解説!』

朝日新聞『小中学生に人気の「マイクラ」、海外では学習教材!? 保護者も歩み寄りの姿勢で』(2020年8月)

IPA『ITパスポート取得講座 ご案内チラシ』

*6)まだネットリテラシーの低い子どもに保護者ができること

文部科学省『インターネットにつなぐとき守ってほしい、大切なこと』(2020年6月)

文部科学省『情報モラル学習サイト』

文部科学省『情報化社会の新たな問題を考えるための教材〜安全なインターネットの使い方を考える〜』

文部科学省『保護者のための 情報モラル教室話し合っていますか?家庭のルール~安全で安心なインターネット利用のために~』

文部科学省『情報モラル教育について』(2019年12月)

文部科学省『ネット上のいじめ』から子どもたちを守るために-見直そう!ケータイ・ネットの利用のあり方を-子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ【第2次】』

*7)ネットリテラシーとSDGs

経済産業省『SDGs』

この記事を書いた人

running.freezy ライター