近年、コロナ禍の影響でリモートワークが普及しました。これにより、都市部で生活する必要性に疑問を持つ人が増えており、自然豊かな地方への移住・長期滞在などに注目が集まっています。

農家民泊も、そのうちの1つです。本記事では、農家民泊と農家民宿・グリーンツーリズムの違いや、農家民泊のメリット・デメリットなどをまとめました。

まずは、農家民泊とは何かを知りましょう。

目次

農家民泊とは

農家民泊とは、一般農家の人々が自宅に旅行者を宿泊させるものです。農業やその土地ならではの生活を体験できる滞在型の余暇活動です。近年は、グリーンツーリズムが活発になっていることもあり「都会ではできない体験をしたい」「田舎で農業をしたいけれど、いきなり自分の畑を持つのはハードルが高い」などと思っている人の利用が増えています。

農家民泊は非営利目的

この取り組みは、大分県安心院町から始まり、農家だけではなく林業や漁業の人々にも広まっています。非営利で行っているため宿泊料は発生しないものの、食事や体験などには料金がかかります。そして、各自治体で営業方法も定められており、それぞれの決まりが存在します。

例えば、滋賀県で民泊を開業したい場合。既存の宿泊施設を活用するとしても、滋賀県公害防止条例に基づき「特定施設設置届出書」の提出が義務付けられています。

農家民泊と農家民宿の違い

農家民泊と似た言葉に「農家民宿」がありますが、この2つの違いを理解するためには、まず「農泊とは何か」を知る必要があります。

農泊とは

「農泊」とは、「農村民泊」の略称になります。

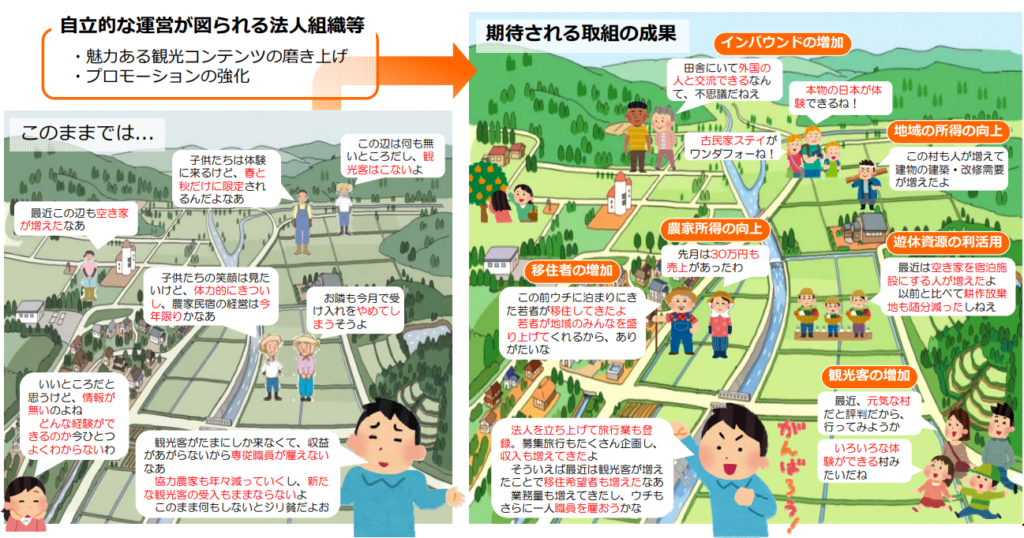

農泊は別名「農山漁村滞在型旅行」とも言い、地域独自の食や体験等を活かし観光客を集め、地域活性化や地域住民の所得向上を目指すことが目的です。

農泊を利用して農業を体験し、それがきっかけで移住を決める人も少なくありません。農村地域に人が集まることによって活気が戻り、農業従事者だけではなく、観光目的で訪れる人も増えるでしょう。

つまり農泊を行うことによって、人が増え経済が潤い、農村地域に良い流れが生まれるのです。

農家民泊も農家民宿も農泊のなかの1つ

農泊にはさまざまな種類があり、主に「農家民宿」「非農家民泊」「農林漁家民泊」の3つに分けられます。

似たような名前が多く間違えやすいのですが、「農林漁家民泊」のなかでも、農業体験ができる民泊を「農家民泊」と言います。農林水産省も農泊の推進を後押ししており、開業する場合はさまざまな支援を受けられる点も魅力です。

対して農家民宿は、旅館業法で決められた条件をクリアした「農林漁業体験民宿業を営む宿泊施設」です。旅行者に営利目的で宿泊施設を繰り返し提供するため、旅館業法の「簡易宿所営業(※)」の許可が必要になります。ここが農家民泊との大きな違いと言えるでしょう。

農家民泊とグリーンツーリズムの違い

他にも似た言葉にグリーンツーリズムがあります。グリーンツーリズムとは、自然豊かな農村地域へ行き、その土地の自然や文化・人々との触れ合いを楽しむ旅行形態です。農村と都市が共生し、どちらもバランス良く発展していくことを狙っています。

そして、グリーンツーリズムのなかでも、非営利目的の宿泊施設に泊まり農山漁村地域で行う余暇活動が「農家民泊」です。

農家民泊の3つのメリット

続いては、農家民泊にどのようなメリットがあるかを見ていきます。

メリット①民宿より開業しやすい

「住宅宿泊事業法(※)」制定により、以前より農家民泊の開業がしやすくなりました。

その他にも、農家民宿を開業する際に必要な、

- 旅館業法

- 建築基準法

- 消防法

などの規制も緩和されています。

農家民宿は旅館業法で「簡易宿所」に分類されるため、定められた基準の構造や設備を用意しなければいけません。改築したり設備を用意したりするのに、コストがかかります。

その一方で農家民泊は、旅館業法の許可をとらずに営業できます。最低限の決まりはありますが、民宿より厳しくない分、構造や設備などの初期投資を抑えられるのです。

消防法の面でも、例えば宿泊室面積が50㎡以下で家主もいる農家民泊の場合、スプリンクラーや消火器などの設置が免除されます。

上記のようなメリットがあるため、民宿よりハードルが低く開業しやすくなっているのです。

メリット②農家民泊に関する補助金を受けられる

政府は、農家民泊を含めた農泊事業の推進を図るために補助金制度を設けています。

例えば、「明日の日本を支える観光ビジョン」では、平成29年度から「農山漁村振興交付金」に「農泊推進対策」を新設。農泊ビジネスの活動費や古民家改修のような初期投資への支援などを行っています。

また、政府だけではなく、各自治体が独自に農泊事業者を支援したり、補助金を交付したりしているため、お住まいの地域の情報を調べてみましょう。

メリット③地域活性化につながる

地域資源を最大限活用し、インバウンド(※)を含めた国内外の観光客を農山漁村に呼び込むことが目的の農家民泊は、地域活性化も期待できると言われています。

一般的な旅行のように宿泊し観光するだけではなく、農業や漁業等を体験し住民と触れ合うことで、自分が移住した際の状況をイメージしやすくなります。

そのため移住へのハードルも低くなり、移住者の増加が期待でき、それに伴って人口が増え地域に活気が戻ると、経済も回り始め所得向上にもつながります。

農家民泊の3つのデメリット

続いては、デメリットを確認します。

デメリット①大きな収入にはならない

農家民泊は農家民宿とは異なり、旅行客から宿泊料を受け取れません。食事や体験料などの受け取りは可能ですが、各自治体で料金の設定範囲が決められています。そのため、そこまで大きな収入にはならないでしょう。

あくまで農家民泊は、その土地の自然や文化・人々と触れ合ったり、体験したりすることが目的です。営利目的で運営するのであれば、農家民宿の方が効果的と言えるでしょう。

デメリット②農家民泊の開業を良く思わない人も

外から人を呼び込み、地域経済の活性化を図る農家民泊ですが、なかにはこの取り組みを良く思わない人もいます。

例えば、民泊の近くに暮らす住民。外の人を受け入れる農家民泊は、国内外問わずさまざまな人が訪れます。しかし地域住民からすると、滞在する人が頻繁に変わることや、どのような人物か分からないことに不安を抱き、落ち着かないかもしれません。場合によっては、トラブルになる可能性もあります。

近隣住民の協力や理解も、民泊開業には欠かせません。開業するのであれば、住民とコミュニケーションを積極的にとり、農家民泊についてもしっかりと説明しましょう。

デメリット③宿泊者とのトラブル

農家民泊を運営していると、

- 家具や食器など備品の破損・盗難

- トイレやお風呂など水回りの使用方法に問題がある

- 夜遅くまで大声で騒ぎ、近隣住民から苦情がくる

- 指定のゴミ捨て場以外にゴミを捨てる

- 禁煙の場所でタバコを吸い、部屋や家具に臭いがついた

などのような宿泊者とのトラブルも起こりえます。

管理者が民泊にいない場合は発見が遅れたり、すぐ注意できなかったりするため、事態が悪化することも予測されます。

最悪の場合、営業停止になる可能性もあり、このようなトラブルを防ぐためにも、民泊を利用するにあたって注意することや決まりを、宿泊者と事前に共有しておくことが大事です。民泊を対象とした、保険やサービスへの加入を検討することも良いでしょう。

農家民泊の始め方|申請・準備方法を解説

ここからは、農家民泊を始める手順を確認していきます。

①農家民泊を開業したい地域の協議会や自治体に問い合わせる

最初にすることは、農家民泊を行いたいと思っている地域の協議会や自治体への問い合わせです。手続きや運営の方法は、各協議会で異なるため必ず確認してください。そして、連絡時に農家民泊に関する規定も聞きましょう。

こうすることによって、もし規定に違反している点があった場合は、早急に対応ができます。農林水産省の農泊ポータルサイトに協議会や自治体名が掲載されているので、ぜひ目を通してみてください。

②体験プログラムの準備

問い合わせ後は、実際に農家民泊で行う体験プログラムの準備に入ります。各自治体の基本方針に沿って、体験プログラムの内容を考えましょう。そのためにも、「どのような土地で、他の地域とは何が違うのか」や「その地域でしかできない体験は何か」などを考え、理解しておく必要があります。

農業や漁業に関する知識は勿論ですが、地域について詳しく知ることは、良い体験プログラムづくりにも欠かせません。

体験プログラムの例としては、

- 漁業・農作業体験

- 酪農体験

- 川遊び

- 星空観察

- 伝統工芸品づくり

- 茶摘み

- 草木染め

などが挙げられます。

屋外に加えて、屋内でできる体験も用意しておくと、天候に左右されることもありません。

繰り返しになりますが、体験にかかる費用も各自治体で決められている設定額の範囲内で収めるようにしましょう。

③本格的に営業する前に「お試し受け入れ」をする人も

開業前に、知人や家族を宿泊客として受け入れてみるケースも見受けられます。これにより、民泊を運営するうえでの流れが分かり、改善点も見えてくるでしょう。泊まった側からの意見も聞くことができ参考になるはずです。

開業後のトラブルを減らすためにも、事前にシミュレーションを行うことをおすすめします。

農家民泊を始める際の注意点

農家民泊を運営するにあたって、注意点が2つあります。「また来たい」と思ってもらえる、良い民泊をつくるためにもチェックしておきましょう。

注意点①安全管理を徹底する

農家民泊では農業や地域の散策など、さまざまな体験ができます。楽しく充実した時間を送るためにも、徹底した安全管理を行いましょう。

例えば、宿泊施設の近くにある清流で川釣り体験ができるとします。水難事故を防ぐために、釣りをする場所の範囲を決めたり、監視する人をつけたりする必要があります。他にも、芋掘りや稲刈りのような農業体験では、農機具が原因で起こる事故を防がなければいけません。

宿泊施設に傷みや破損があった場合は、宿泊客が怪我をしないように修理します。自然が多い場所に立地しているのであれば、土砂崩れや雪崩などに対する災害対策を行いましょう。

このように、農家民泊を運営する際はしっかりとした安全管理が必要です。

注意点②食事を提供する場合は「飲食店営業許可」が必要になる

農家民泊は先述した通り、旅行客から宿泊料を受け取ってはいけないとされています。しかし、食事や体験等に関しては料金を受け取っても問題ありません。もし食事を提供する場合は、必ず保健所へ「飲食店営業許可」を申請しましょう。

許可を得るためには、

- 施設に食品衛生責任者の資格をもつ人を1人以上おく

- 営業する施設が、都道府県ごとに決められている基準を満たしていること

- HACCP(※)に沿った衛生管理を行う

上記3つの条件を満たさなければいけません。

ここまでは、農家民泊を開業する際の注意点をお伝えしました。

続いては、農家民泊の事例を見ていきます。

おすすめの農家民泊を紹介!日本の農家民泊事例

日本で行われている農地民泊の事例を3つ紹介します。

【北海道】ル・レーヴ・ワイナリー

北海道にあるル・レーヴ・ワイナリーでは、耕作放棄地(※)であった土地に、ワイナリーと宿泊施設を開業しました。宿泊施設の窓からはぶどう畑が堪能でき、調理ができるように簡易キッチンも設置されています。8種類のブドウを育てており、手入れや収穫などの農業体験も可能です。

地方での人口減少が進むと、空き家や耕作放棄地の増加が目立つようになります。農家民泊は、そういった土地も有効活用できるため問題解決に貢献できるのです。

【関連記事】遊休農地とは|活用事例・耕作放棄地、荒廃農地との違いも

【秋田県】農家民泊西の家

秋田県にある農家民泊西の家は、樹齢200年の木々に囲まれた築135年の古民家の内装をリフォームし農家民泊に活用しています。家の近くには武家屋敷や桜並木もあり、都会にはない雰囲気を味わえます。

予約が必要ですが、秋田県の郷土料理であるきりたんぽ作りや、家庭菜園での農作業なども体験できます。

【鳥取県】古民家かつみや

https://katsumiya-iinaa.jimdofree.com/

鳥取県にある古民家かつみやは、登録有形文化財に指定されている築100年の古民家で、昔ながらの田舎暮らしを体験できます。大きな梁や太い柱など、いたる所に匠の技が感じられる長屋づくりの家での生活は、とても貴重です。

聖滝渓流ウォータークライミングやオオサンショウウオの観察・農業体験など、季節ごとにさまざまなイベントが用意されているところも魅力の1つでしょう。

まとめ

地域の食や文化・自然・人との触れ合いを楽しむ体験型の余暇活動である農家民泊。

地域活性化が期待できるとして、国も農家民泊を推進しています。しかし、非営利目的のため大きな収入にはならないことや近隣住民とトラブルになる可能性があるなど、デメリットもあります。

開業を検討されている方は、メリットだけではなくデメリットも理解しておくことが大切でしょう。

〈参考文献〉

農家民宿開業の手引き~開業手続き編~|滋賀県

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/1011802.pdf

グリーンツーリズムの定義と推進の基本方向|農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kyose_tairyu/k_gt/pdf/1siryou2_2.pdf

「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定しました!|国土交通省 観光庁

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics01_000205.html

農泊の推進について|農林水産省

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12702277/www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/attach/pdf/170203-44.pdf

旭川市農家民泊マニュアル|旭川市p.5参照

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/364/374/376/p005272_d/fil/all.pdf

食品関係の営業|鹿児島県http://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/eigyo/syokuhin_eigyo.html#kyoka

農泊ポータルサイト|株式会社百戦錬磨

令和4年度農山漁村振興交付金|農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousin/attach/pdf/220224_301-5-2.pdf

民泊の消防法令上の取り扱い等について|総務省消防庁予防課設備係

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-1.pdf

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!