2020年7月、国民に環境問題に対する意識を持ってもらうきっかけとして、レジ袋の有料化が全国で開始されました。

この背景には、地球温暖化、海洋プラスチック問題への対応策として世界中で議論されている「脱プラスチック」が注目されていることにあります。

また、最近ではSDGsに取り組む企業も増え、「脱プラスチック」が重要なキーワードとして取り上げられるようにもなったことも、関心の高まりに影響しています。

ではそもそも「脱プラスチック」とはいったい何なのでしょうか?

この記事では、脱プラスチックに関する説明と、地球温暖化や海洋プラスチック、SDGsとの関係についても紹介していきます!

目次

脱プラスチックとは?

脱プラスチックとは、ペットボトルやレジ袋などのプラスチック製品を極力利用しない、別の素材のものを利用することを指します。

例えば、レジ袋の代わりにエコバッグの利用を呼び掛けたり、飲食店における紙ストローの導入などが脱プラスチックの取り組みといえます。

脱プラスチックについて理解を深めるために、まずはプラスチックの役割を確認しましょう。

プラスチックの役割

プラスチックは、

- 簡単に加工できる

- 軽くて強度もある

- 安価で大量生産できる

といった特性を持ちます。

そのため、

- 衛生面(新鮮な飲料水を届けたり、食品の包装など)

- 耐久面(内容物を衝撃から守るなど)

- 絶縁面(機械をはじめとする工業部品など)

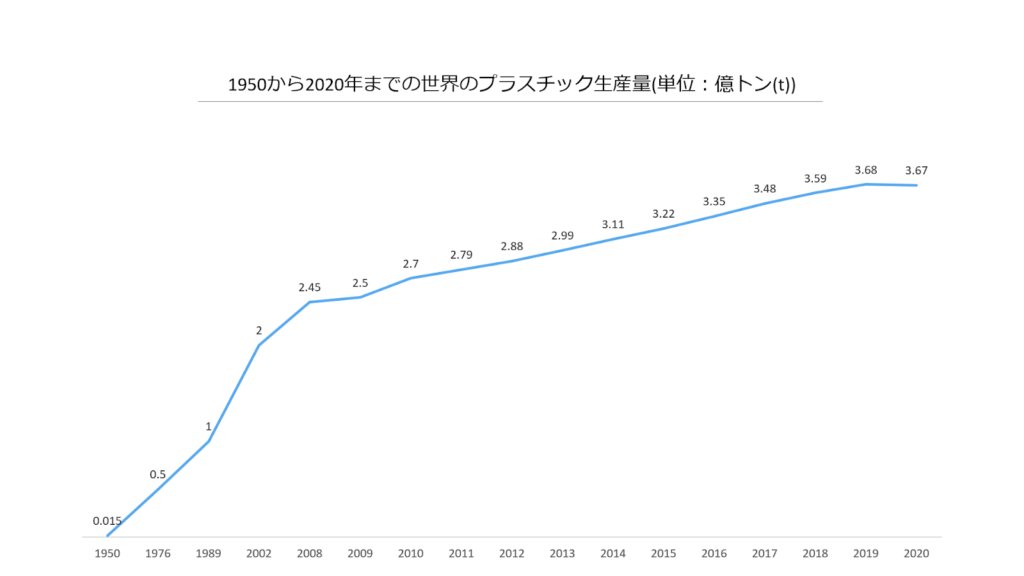

といったさまざまな場面で活用されており、プラスチックが普及し始めてから今日まで需要は右肩上がりです。

そんな便利で私たちの生活とは切り離せないプラスチックですが、世界中で過剰に普及したことで、様々な問題が起こっているのです。

では、プラスチックが引き起こす問題について具体的に見ていきましょう。

プラスチックが引き起こしている環境問題

プラスチックによって引き起こされる問題はさまざまありますが、ここでは「地球温暖化」と「海洋汚染」の2つの面から詳しく見ていきます。

地球温暖化の問題

まずは地球温暖化についてです。

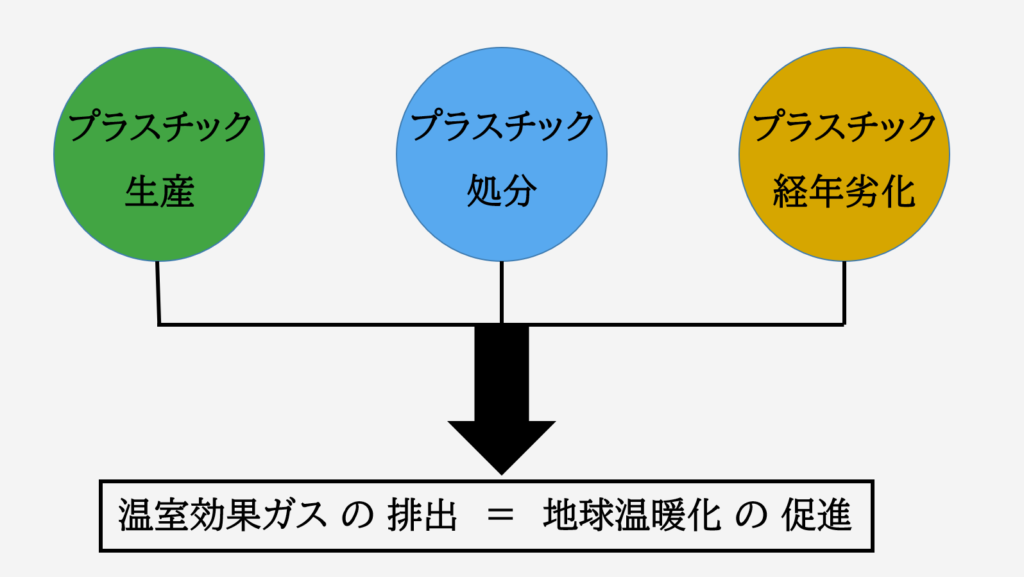

プラスチックは「生産」「処分」「経年劣化」のすべての過程で温室効果ガスを排出するため、地球温暖化に影響を与えています。

【補足】温室効果ガスとは

温室効果ガスについて理解を深めておくと、ここから先の内容がより理解が進むので簡単に説明します。

温室効果ガスとは、、二酸化炭素(CO₂)や、メタン(CH₄)、亜酸化窒素(N₂O)などのガスを指し、地球の温度を一定に保つ役割を果たしています。

もし温室効果ガスがなければ、地球の表面温度は-19度になってしまうと考えられており、私たち人間やその他の生物が生きていくためには不可欠なものです。

しかし、近年この温室効果ガスの濃度の高まりにより、地球の平均気温が上昇しており、それに伴い気候システムが変わってしまうなどのさまざまな問題が発生しています。

ちなみに温室効果ガスの排出量の割合としては、二酸化炭素が70%以上を占めており、次にメタンが約15%、亜酸化窒素が約6%と続きます。

温室効果ガスについてなんとなくわかったところで、プラスチックの

- 生産するにも、焼却処分するにも二酸化炭素を排出する

- 経年劣化の過程で温室効果ガス(メタン)を排出する

の2つの面から詳しく見ていきましょう。

①プラスチックを生産するにも、焼却処分するにも二酸化炭素を排出する

環境問題について研究しているアメリカの非営利組織CIEL(Center for International Environmental Law)が発表した、プラスチックによる二酸化炭素排出量に関するレポートによると、

生産されたプラスチック樹脂1Mtあたり1.89Mtの二酸化炭素を排出する(1Mt=1トン)

CIEL Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet,P16

と想定しています。

二酸化炭素1トンは、杉の木71本が1年間に吸収する二酸化炭素量に相当するといわれています。つまり、二酸化炭素が1.89トン排出された場合、全て吸収するには杉の木が約150本が必要になるのです。

プラスチック製品は石油から製造されていることが多く、資源を大量に消費することに加え、採掘時や輸送時に二酸化炭素を排出しています。また、製品としての役目を終え、ゴミとして燃焼する際に、再び二酸化炭素を排出するため、地球温暖化に大きな影響を与えているのです。

②プラスチックは経年劣化の過程で温室効果ガス(メタン)を排出する

2018年ハワイで発表された論文によると、レジ袋やペットボトルなどのプラスチックごみは太陽光や水にさらされ、劣化が進む過程でメタンガスやエチレンガスを発生させることが分かりました。メタンは二酸化炭素の25倍もの温室効果を持っている危険なガスとして知られています。

また、さらなる実験によって、プラスチックの種類のうち(アクリル、ポリプロピレン、ポリエチレンなど)、最も多くメタンとエチレンを排出するのは、レジ袋の原料でもあるポリエチレンであることが判明しました。

このように、プラスチックは製造時から廃棄にいたるまで、温室効果ガスを排出し、環境へ大きな負担をかけているのです。

海洋汚染の問題

プラスチックは、海洋汚染の原因にもなっています。

環境省の発表によると、全国の浜辺で漂着した海洋ゴミのうち最も割合が多いのがマイクロプラスチックを含むプラスチックごみで、その割合は60%以上を超えています。

街から海にたどり着くプラスチックごみ

基本的に多くの人が分別してゴミを捨てますが、中にはポイ捨てをする人もいます。また、ゴミ捨て場に捨てたとしても、カラスや猫などの動物がゴミ袋を荒らすケースもあるでしょう。

こうして、屋外に放置されたプラスチックごみは雨や風によって、河川にいきつき、最終的に海に放流されるのです。

現在、街などの陸地から海にたどりつくプラスチックごみが海洋に深刻な影響をもたらしています。

魚の量を上回るプラスチックごみ

世界の経済状況や環境問題などについて話し合われるダボス会議2016にて、海洋ゴミに関する報告書が発表されました。

報告書によると、世界の海には毎年500ミリリットルのペットボトル5,000億本に相当する910万トンものプラスチックごみが流出しているとしています。

そして、このままのペースで増え続ければ、海洋プラスチックごみは2050年には、魚の量を超えるとも予測されたのです。

日本からは毎年2~6万トンのプラスチックごみが海に流出している

環境省の調査によると、日本では毎年2~6万トンのプラスチックが海に流出していると推定されています。

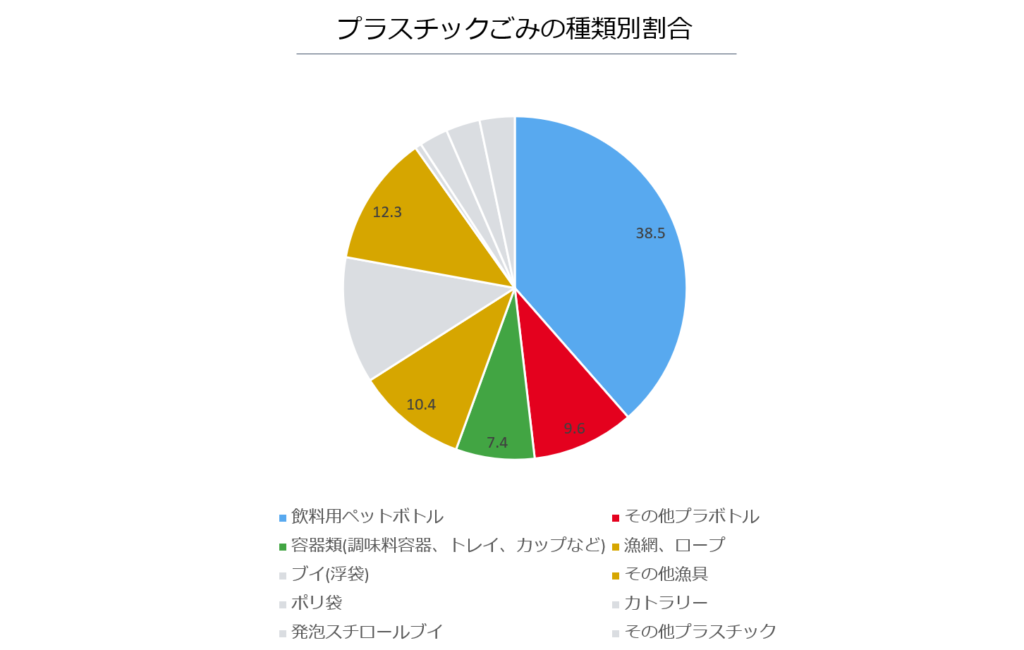

日本で流出しているプラスチックごみの中でも、最も多い割合を占めているのが飲料用ペットボトルです。

個数別の割合にすると約40%を占めており、大量のペットボトルが海に流出していることが分かります。

では、海に流出したプラスチックゴミはどのような影響を与えるのでしょうか。

海にプラスチックゴミが増えることの影響

海に流出したプラスチックは劣化の過程で細かいプラスチックの破片になります。5mmよりも小さいものをマイクロプラスチックと呼びます。

プラスチックの破片はデコボコとしているので表面積が大きく、水をはじく性質をあわせ持っており、同じく水をはじく性質の化学物質が吸着しやすいのが特徴です。

プラスチックの破片は長い間海の中を漂うことで、化学物質を吸着させ続けます。その濃度は周囲の海水と比べて最大100万倍になるともいわれています。

こうして、高濃度の化学物質を含んだプラスチックの破片が大量に海に流出しており、魚や海鳥などにも悪影響を及ぼすかもしれないと考えられています。というのも、魚や海鳥は細かいプラスチックの破片を誤飲してしまうことも少なくないのです。

高濃度の化学物質が魚や海鳥に対して、どのような影響を与えているのかはまだまだ研究中であるため、詳しくは分かっていません。とはいえ、可能性がある以上、一刻も早く海洋プラスチック問題を解決しなければなりません。

ここで挙げた要素以外にも、プラスチックが環境に与える影響は計り知れないため、世界ではプラスチックの削減に向けた動きが加速しているのです。

脱プラスチックと循環型経済の関係

ここまででプラスチックの特徴や環境に与える影響が分かったところで、続いては、脱プラスチックについて考える際に重要なキーワードとなる「循環型経済」について見ていきましょう。

従来の経済はモノを大量に生産して、大量に廃棄していく一方通行の「直線的経済」でした。

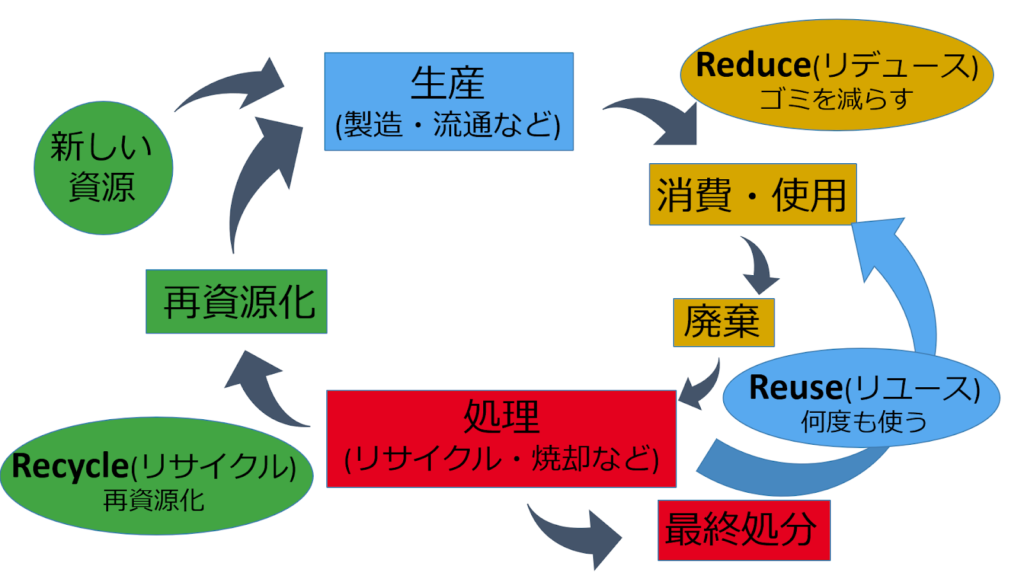

対して「循環型経済」とは、生産したものをリサイクルやリユースなど再資源化し、廃棄物を出すことのない経済の仕組みを指します。環境負荷を減らすことだけでなく、経済成長を実現させることにも注目しており、「環境面」と「経済面」の両方で持続可能な成長を目指しています。

脱プラスチックには「使い捨てプラスチックを生産しない・利用しない」「プラごみを出さない・リサイクルする」という二つの観点が重要になります。そのため、脱プラスチックには循環型経済への移行が不可欠であると言えるでしょう。

脱プラスチックのメリット・デメリット

続いては、脱プラスチックを進めるにあたり、メリットやデメリットを確認しておきましょう。

脱プラスチックのメリット(企業)

脱プラスチックに取り組むことは、世間から選ばれる企業となります。近年、ESG投資と呼ばれる、環境、社会、ガバナンスといった売り上げ以外の要素を考慮した投資への注目が集まっています。

脱プラスチックに取り組むことで、環境への配慮がされている企業だと判断され、投資対象の企業として選択されるのです。また、サプライチェーンマネジメント(原材料の調達〜消費者に渡るまでのプロセス)も重要視され始めています。

例えば、大手企業がプラスチックゴミを大量に廃棄する・二酸化炭素の排出が多い企業とは取引を打ち切るなど、環境に配慮した会社でないと選ばれない傾向が見られるようになりました。

つまり、脱プラスチックに取り組むことは、企業の存続を左右するといっても過言ではありません。

脱プラスチックのメリット(個人)

個人が脱プラスチックに取り組むことで、将来の健康を守ることにつながります。

先述したように、プラスチックゴミは最終的には海に流出します。このプラスチックゴミを魚が口にしてしまい、体内に蓄積されてしまうのです。その魚が水揚げされて市場に出回れば、私たちの食卓に並び、プラスチックを食べてしまう恐れがあります。

- 魚の体内にあるプラスチックは内臓に蓄積されており、調理中に廃棄するケースが多い

- プラスチックが体内に侵入することでの健康被害は明らかになっていない

など、すぐさま健康への被害が発生するわけではありませんが、将来的にこの状況が続けば何かしらの悪影響を及ぼす可能性もあるのです。

使い捨てプラスチックへの生産・販売規制やリサイクルに関する法整備などが世界中で行われ始めています。具体的に見ていきましょう。

脱プラスチックのデメリット(企業)

脱プラスチックの企業へのデメリットは、コストがかかる点です。

プラスチックは安価で軽く、輸送に優れた製品です。対して、代替品と素材は、まだまだプラスチックと比較すると高価なものが多く、加えて輸送にもコストがかかるケースがあります。

とはいえ、脱プラスチックを進める企業が増えることで、次第に価格も落ち着き、事業に取り入れやすいものになるとも考えられています。

脱プラスチックのデメリット(個人)

企業のコストが掛かれば、必然的に製品の価格も上昇します。つまり、私たちが購入する際のコストもプラスチックと比べてかかってしまう現状があります。

しかし、マイボトルやマイ箸など繰り返し使える製品であれば、長期的な目線から見て節約につながるでしょう。

海外での脱プラスチックに向けた循環型経済への取り組み

ここでは、「フランス」「EU」「アメリカ」で行われた、脱プラスチック・循環型経済への移行を目的とした政策などを紹介していきます。

世界の取り組み①フランス

ヨーロッパは世界の中でも環境意識の高い地域として知られており、その中でもフランスは世界に先駆けてプラスチックの規制に取り組んできました。

2016年からフランスでは小売業において、再利用できない使い捨てのレジ袋が禁止されており、例外的に再利用可能な分厚いプラスチックの袋は認められているようです。

また、2020年1月から使い捨てプラスチック容器(コップ、皿、タンブラーの3種)の使用が禁止となる法律が制定され、規制は年々厳しくなっています。

- 2020年1月1日:カップ、グラス、皿

- 2021年1月1日:ストロー、ステーキ用ピック、カップ用ふた、ナイフ・フォーク・箸などのカトラリー、プラスチックのフィルムが付いた皿、発泡ボリスチレンの容器・ボトル など

- 2022年1月1日:ティーバッグ、野菜・果物の包装、新聞・雑誌・広告の包装、ファストフードの子供用メニュー向けのおもちゃ

- 2023年1月1日:ファストフードでのカップ、グラス、カトラリー(再利用可能なものと置き換え)

こうした強制力を伴う取り組みはフランスだけでなく、EU全体へと広がっています。

世界の取り組み②EU

EUでは2018年に「EUプラスチック戦略」が発表され、2030年までにEU市場全てのプラスチック包装をリサイクル可能なものとし、使い捨てプラスチック製品を削減するなどの内容が含まれています。

さらに、2019年にはフランスと同じく、2021年からストローや食器など使い捨てプラスチック製品の使用を禁止する法案が可決されました。

- 使い捨てプラスチック製カトラリー(フォーク・ナイフ・スプーン・箸類)

- 使い捨てプラスチック製皿

- プラスチック製ストロー

- プラスチック製の綿棒の芯

- プラスチック製の風船の柄

- 酸化型生分解性プラスチックや食品容器および発泡スチロール製コップ類

世界の取り組み③アメリカ

こうしたヨーロッパを中心とした世界の流れを受けて、プラスチック生産量世界1位のアメリカも脱プラスチックに向けた取り組みをはじめました。

ニューヨーク市では使い捨ての発泡プラスチック容器(日本では発泡スチロールと呼ばれている)の使用が全面的に禁止となりました。経済だけでなく、エンターテインメントが盛んなニューヨークでは、キッチンカーや屋台などで食事を済ませる人々がたくさんおり、発泡プラスチックはこうした現場に欠かせません。

そのため、飲食店などからは反対の声も上がりましたが、リサイクルが難しいことや、廃棄するための埋立地が無くなってきたことを理由に、全面的な禁止へと踏み切ったのです。

また、サンフランシスコ国際空港では、2019年8月にペットボトル入りの飲料水が販売禁止となりました。

CNNによると、

空港の利用者は、再利用可能な容器を自分で持ち込むか、空港が承認したガラスまたはアルミ製の容器に入った飲料水を購入する必要がある

CNN サンフランシスコ空港、飲料水のペットボトル販売を禁止

とのことです。

日本での脱プラスチックに向けた循環型経済への取り組み

それでは次に、日本での脱プラスチックに向けた取り組みを見ていきましょう。

日本政府の取り組み

日本では、循環型社会の形成を目的にして、2000年に「第一次循環型社会形成推進基本計画」が制定されました。

5年ごとに計画の見直しが行われており、現在は「第四次循環型社会形成推進基本計画」となっており、2025年までに行うべき施策を示しています。今回の計画では、以下の3つを重要な方向性としています。

- 地域循環共生圏形成による地域活性化

- ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

- 適正処理の更なる推進と環境再生

こうして生まれた施策の中には、プラスチック製品の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を率先して進めることも含まれており、レジ袋の有料化もその一環です。

ヨーロッパのように大胆な規制を行っていないため、なかなか話題に上がらず私たちに知れ渡っていない現状ではありますが、日本でも脱プラスチックに向けた取り組みが進められているのです。

とはいえこの流れは国から自治体へも波及しており、さまざまな事例が生まれています。次では、実際に循環型経済へ取り組み、結果を得ることができた徳島県上勝町を紹介します。

自治体の取り組み|徳島県 上勝町

上勝町では2003年に国内初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を発表し、現在は2030年までにごみをゼロにする目標を掲げています。

ゴミの分別項目は日本最多の45項目で、「プラスチック類」という種類だけでも以下の5項目に分別しなければいけません。

- プラスチック製容器包装

- その他のプラスチック

- 白トレイ

- ペットボトル

- プラスチック製キャップ

こうした細かい分別によって、上勝町でのリサイクル率は約80%を誇っており、日本全体のリサイクル率が20%前後であることを踏まえると、驚異的な数字を実現していることが分かります。他にも住民達が、

- 生ごみは、それぞれの家でコンポストや電動生ごみ処理機をつかって、堆肥化して量を減らす

- 分別したごみを、各自でゴミステーションまで運ぶ

などに取り組んでいることも特徴で、上勝町はごみ処理費の60%削減を実現しました。

住民一人一人が実践する、ごみゼロ運動への取り組みは世界でも高く評価されており、2019年度のダボス会議には「ゼロ・ウェイスト」代表の坂野理事長が共同議長に選出され、世界中から注目が集まっています。

日本における脱プラスチック・循環型経済実現への課題

こうした、世界から認められる取り組みが実践されていたり、私たちの生活のなかでもゴミの分別が一般的であるため、日本では循環型経済が進んでいるのでは?と感じる方も多いと思います。しかし、日本では循環型経済に対して、様々な課題を抱えているのです。

以下では日本が脱プラスチックを実現するうえで、向き合わなければならない問題を紹介します。

世界的には認められていない日本のリサイクル事情

まずはリサイクルの種類について確認しましょう。

リサイクルには、

- マテリアルリサイクル

- ケミカルリサイクル

- サーマルリサイクル

の3種類があります。

マテリアルリサイクル

一般的にイメージされる、使い終わったモノが別のモノに生まれ変わるリサイクル方法。(例えば、使用済みペットボトルが椅子に生まれ変わるなど。)

ケミカルリサイクル

廃棄物を化学反応によって分子レベルまで分解し、組成そのものを変更して別のモノにしてしまうリサイクル方法。(例えばプラスチックを、水素やメタノール、アンモニアなどの物質まで分解して、別のモノに再合成するなど。)

サーマルリサイクル

廃棄物を焼却する際に発生する熱エネルギーを回収・利用するリサイクル方法。(例えば、熱エネルギーを発電、周辺施設の暖房や温水供給などに利用するなど。)

環境省の令和2年に発表した資料によると、日本はプラスチックごみの81%をリサイクルしていますが、マテリアルリサイクルの割合はそのなかのわずか3%にしか過ぎません。

最も大きな割合を占めるのがサーマルリサイクル(57%)ですが、CIELの発表によると1Mtのプラスチックを燃やして発電を行ったとしても、0.9Mtの二酸化炭素を排出するとしており、国際的には「サーマルリサイクル」はリサイクルとして認められていないのが現状です。

さらには、マテリアルリサイクルは、別の問題も抱えています。

中国政府がプラスチック輸入規制を表明

これまで日本は、リサイクルにおけるコスト削減のため、中国や東南アジアなどの人件費の安い国々にプラスチックごみを輸出していました。日本が2017年度に輸出したプラスチックごみは、143万トンに上ります。

これは日本だけに限らず、ヨーロッパやアメリカなども人件費の安い国にゴミを輸出していたこともあり、現地での処理が追い付かず、業者の不法投棄などが目立ってくるようになりました。こうした状況では日本も廃プラスチックを他国に押し付けているのと変わりません。

そのような中、作業員の劣悪な労働環境や、洗浄に使用した薬品による環境汚染を問題視した中国政府がゴミの輸入禁止を表明しました。その後、中国の後を追うように東南アジアの国々もプラスチックごみの輸入規制を導入していったのです。

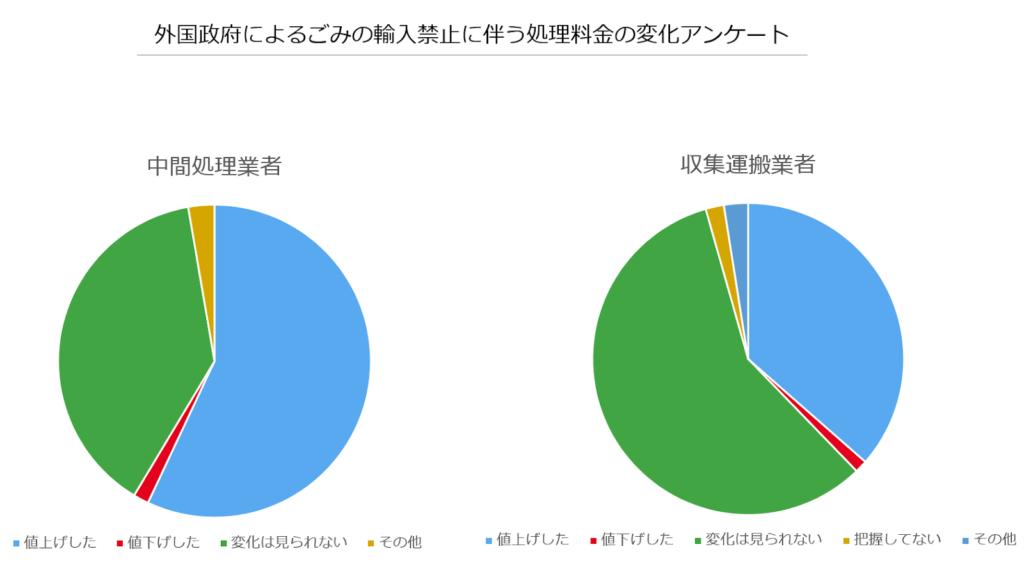

他国に輸出できなくなったプラスチックごみは自国で処理する必要があり、そのコストは年々上昇傾向にあるようです。環境省が行ったアンケート調査によると、中間処理業者の57%が処理料金を値上げしたと回答しています。

プラスチックごみの輸出ができなくなったことで、より一層プラスチックごみ削減や代替品の開発、リサイクル施設の普及など、脱プラスチックを含む循環型経済への移行に向けた、新しいアプローチがより重要になってきています。

脱プラスチックに取り組む日本・世界の企業

ここまで脱プラスチックに関する日本も含む世界的な動きを、国や自治体の面から見てきましたが、企業の協力も不可欠です。そこで、次では企業がどのような取り組みを行っているのかを紹介します。

脱プラスチックに取り組む日本企業|日本環境設計

日本環境設計は、プラスチックごみをケミカルリサイクルにより、石油由来のものと同じ品質のポリエステル樹脂を製造する独自の技術をもっており、世界的に注目を集めている日本のベンチャー企業です。

企業独自のリサイクル技術を利用して、海洋プラスチックを新品同様の品質で服やカバン、ペットボトルへとリサイクルすることが実現しています。

また、「楽しいリサイクル」をモットーに、一般の人々も参加したくなるような循環型社会を目指しています。

例えば2015年10月には、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場した、ごみで走る車「デロリアン」を再現し、お台場で走行するというイベントを開催し、たくさんの人を集めました。

脱プラスチックに取り組む世界企業①コカ・コーラ

大手企業も脱プラスチックへと動き始めています。

アメリカのコカ・コーラ社ではミネラルウォーターの一部をアルミ缶での販売を開始、2020年には全米規模に拡大する計画を立てています。

また、海洋プラスチックごみを原料とした再生プラスチックを25%活用したペットボトルの試作品を発表しました。食品飲料分野では世界初となる試みで、長期的には2030年までに全てのペットボトルを再生プラスチック50%で作ることを目標に掲げています。

こうした脱プラスチックに前向きな取り組みを行う一方で、

- アルミ製やガラス製パッケージのみを使用することは、製造の過程などにより、二酸化炭素排出量を増やす恐れがある。

- ペットボトルは消費者が求めているモノであり、これを排除することは消費者離れや経営への打撃になる

ということを理由に、プラスチック製のパッケージ(ペットボトル)は排除しないことも公表しています。

環境面と経営面のどちらも両立させる取り組みは非常に難しいことがわかります。そこで次は、どちらの両立も実現した、マクドナルドの例を紹介します。

脱プラスチックに取り組む世界企業②マクドナルド

マクドナルドでは2018年より、遊ばなくなったハッピーセットのおもちゃを全国の店舗で回収し、リサイクルする「ハッピーりぼーん」プロジェクトを環境省とともに行っています。

マクドナルド公式HPによると、2020年度では回収したおもちゃの数は270万個にも及び、回収したおもちゃは店内で使用する緑のトレイなどへと再生していく予定です。

こうした取り組みは、廃棄されるプラスチック製おもちゃの量を減らすだけでなく、子どものリサイクルに対する意識向上にも役立ちます。

また、企業側からしても、家族連れの来店機会を増やすことにもつながるため、環境面・経営面でメリットがある取り組みといえるでしょう。

脱プラスチックに取り組む世界企業③国際アライアンス(Alliance to End Plastic Waste)

2019年1月、プラスチック製造にかかわる化学メーカーなどが中心となって「廃棄プラスチックをなくす国際アライアンス(Alliance to End Plastic Waste)」が設立されました。

現在は80社以上のメンバー企業、プロジェクトパートナー、支持団体、サポーターが集まり、環境からプラスチック廃棄物をなくすため、活動に取り組んでいます。

日本企業では「三井化学」「住友化学」などのプラスチックに関わる大手企業も参加しています。また、三井化学は他社や研究所と協力することで、お互いの強みを生かし、日本の循環型社会の実現を目指して精力的に活動しています。

プラスチック業界の大手がこのような活動に積極的なことは、プラスチックごみに関する課題解決を促進するだけでなく、他の企業が参加しやすくなる環境の整備にもつながるでしょう。

ここまで政府や自治体、企業の取り組みを見てきましたが、脱プラスチックに向けた循環型社会の実現には市民一人一人の行動がとても重要です。以下では、実際に脱プラスチックために個人ができることを具体的に紹介していきます。

個人が脱プラスチックに向けてできること|使い捨てプラスチックを利用しない・プラスチックごみを出さない

まずはなんといってもレジ袋をはじめとした使い捨てプラスチックを利用しないことです。

国連環境計画によると、世界のプラスチックごみのほぼ半分が、包装容器をはじめとするプラスチック用品だとされています。

今日から始められる脱プラスチックに関する個人の取り組みとして、

- マイバッグを利用する

- マイボトルを利用する

- 使い捨て用品を利用する際は、紙製のモノを用意する

などが挙げられます。

最近では、脱プラスチックを目指してプラスチックの代替品となる製品も豊富に揃っています。

脱プラスチック実現のためのおすすめ代替品3選!

ここでは、エコバッグやマイボトルのような誰もが思いつくものではなく、少し特徴のある脱プラスチック商品を紹介していきます。

プラスチック歯ブラシの代替品!MEGURU

世界中で1年間に廃棄される歯ブラシの本数は約36億本といわれています。

また、世界の人口は年々増加傾向にあることを加味すると、今後より多くの歯ブラシが捨てられることになるでしょう。歯ブラシは柄の部分にプラスチックが使われており、使い捨てプラスチックの大量消費・大量廃棄につながります。

紹介する歯ブラシ「MEGURU」は柄の部分を竹素材にしており、処分される場合の二酸化炭素排出量はプラスチック製に比べて少ないのが特徴です。原料の竹も日本製のものを使用しているので、輸送によって排出される二酸化炭素を抑えることができます。

ブラシ部分も「豚毛」「花馬毛」など、プラスチックが使用されていない素材もあるので、好みに合わせて選んでみましょう。

カミソリの代替え品!貝印の紙カミソリ®︎

2021年3月、使い捨てカミソリ国内シェアNo.1の貝印から、脱プラスチックとSDGsをコンセプトにした「紙カミソリ」が発表されました。

紙スプーンや牛乳パックから着想を得たこちらの商品は、単にプラスチック部分を紙に置き換えるだけでなく、使いやすさや切れ味にもこだわって設計されています。

華奢過ぎず、柔らかすぎない見た目になっており、性別を問わず、誰にでも手に取りやすいようになっています。

環境への配慮、ジェンダーフリーを両立した新時代の商品です。

ボールペンの代替品!uni LIMEX

紙やプラスチックに代わる新素材「ライメックス(LIMEX)」を使用したボールペンが、三菱鉛筆株式会社のブランド「uni」より販売されます。

石灰石を主原料としたLIMEXを使用することで、従来の商品よりもプラスチックの使用量を大幅に削減できます。

公式HPによると企業や法人、団体向けのノベルティー需要にも対応しているとのことです。

周りの人たちに普及する

自分の行動を変えることができたなら、周りの友人や家族、職場の同僚たちに脱プラスチックの生活を普及してみましょう。

上記で紹介した商品を見てもらっても分かる通り、脱プラスチックを目的にした商品はデザインにもこだわったものが多く、ほかの人にもオススメしやすいのではないでしょうか。

「地球の環境を守るため」という目的ではあまり実感がわかず、行動にも起こしにくい側面もありますが、「使い捨てのプラスチック用品ではなく、見た目がいいモノを使ってみたい」と思わせることができれば、少しづつ皆の価値観も変わっていくでしょう。

脱プラスチックとSDGsとの関係

最後に、SDGsとの関係について確認します。

SDGs(Sustainable Development Goals)とは、国連サミットに加盟しているすべての国が賛成した国際的な目標です。持続可能な社会を実現するため、2030年までに達成しなければいけない17の目標が掲げられています。

この目標の中には地球の環境問題に関する目標も含まれており、脱プラスチックの取り組みはSDGsの達成に大きく関係しています。

以下では、脱プラスチックと特に関係が深い3つの目標について紹介していきます。

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」

SDGs目標12は「生産者も消費者も、地球の環境と人々の健康を守れるよう、責任ある行動をとろう」という目標です。

脱プラスチックにおいては、

- 使い捨てプラスチック製品を使用しない

- リサイクルできるように、分別してプラスチックごみを廃棄する

- プラスチックごみを不法投棄しない

などの行動が、目標達成に関係します。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

SDGs目標13は地球温暖化などの気候変動に対して、対策を行うという目標です。

先述したように、プラスチックは経年劣化の過程で温室効果ガスを排出するだけでなく、生産や焼却処分によっても二酸化炭素を排出します。

そのため、プラスチックは地球温暖化と密接に関係しており、脱プラスチックの実現は温暖化対策へとつながります。

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

SDGs目標14では海そのものだけでなく、生態系を含めた海洋資源の保護を目指しています。

先述したように、海洋プラスチックは非常に深刻な問題であり、海の生き物が誤ってプラスチックを食べてしまったり、海洋汚染によって生息できなくなるなどの被害が発生しています。

これらの被害を抑え、海を持続可能なものにするためにも脱プラスチックの取り組みは非常に重要なものだと言えるでしょう。

▶︎関連記事:「海洋プラの魅力を最大限引き出した、使い捨てないプラ製品「buøy(ブイ)」| 株式会社テクノラボ」

まとめ

脱プラスチックは世界で起こっている様々な環境問題と密接に関係しています。これらの問題を解決するためには、政府や企業、個人が脱プラスチックに取り組む必要があります。

政府や企業が画期的な政策やビジネスを打ち出し、社会の仕組みを根本的に変えてしまうのが、脱プラスチックの実現に近いかもしれません。しかし、こういった大きな流れをつくるには、私たち小さな個人が循環型経済的な価値観を持つ必要があります。

もし、この記事をよんで、脱プラスチックや循環型経済、地球環境問題に興味を持った方はぜひ他の記事もチェックし、具体的な行動を起こしてみてはいかがでしょうか。

参考

『脱プラスチックへの挑戦 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流』(堅達京子、NHK BS1スペシャル取材班 著)

経済産業省 プラスチック製買い物袋有料化

経済産業省 プラスチックを取り巻く国内外の状況<参考資料集>

環境省 海洋ゴミをめぐる最近の動向

気象庁 温室効果ガスの種類

国連環境計画(UNEP) Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability

日本貿易振興機構 ビジネス短信「循環経済法で使い捨てプラスチックからの脱却を目指す」

日本貿易振興機構 地域・分析レポート「行き場を失う日本の廃プラスチック」

駐日欧州連合代表部 欧州議会、2021年までに使い捨てプラスチック製品を禁止することを支持

徳島新聞 ダボス会議共同議長に「ゼロ・ウェイスト」坂野理事長

リクナビNEXTジャーナル 「デロリアン」がごみ燃料で走った!リサイクル技術で日本は資源大国になれるか

BUSINESS INSIDER コカ・コーラ、海洋プラスチックごみをリサイクルした世界初のペットボトルを発表

BBC NEWS JAPAN コカ・コーラ、プラスチックボトル廃止せず 「消費者に需要」

日本マクドナルド ニュースリリース

IBM Japan ニュースリリース

CIEL Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!