温室効果ガスによる地球温暖化への対応が求められる今、二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーに注目が集まっています。

世界の電力の約半分は商業・産業分野で使用されているともいわれる中で、企業においても事業活動で使用する電力を再生可能エネルギーへ転換する動きが広がりつつあります。

この取り組みを企業が国際的な枠組みの中で行うのがRE100です。この記事では、RE100とは何か、参加要件、電力を100%再生可能エネルギーにする方法、メリットや課題などを解説します。

目次

RE100とは何を指す?読み方も解説

RE100(アールイー100)とは、「Renewable Energy(再生可能エネルギー)100%」の略で、企業が事業活動において使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な取り組みです。

RE100の再生可能エネルギーとは、次の5つを指しています。

RE100に参加した企業はこれらの発電方式により、再生可能エネルギーの使用率100%を目指します。

現在、アップルやグーグル、リコー、積水ハウスをはじめ、電気通信や小売、自動車製造まで、世界中の幅広い業界から370以上の企業が参加しています。

※日本のRE100加盟企業については、記事の最後の「RE100加盟の日本企業一覧」にまとめています。

RE100が設立された背景

RE100は、環境問題に取り組む国際的なNGOクライメイト・グループ(Climate Group)が、CDP(イギリスの慈善団体が管理するNGO)とパートナーシップを結んで2014年に始まりました。

背景には、気候変動による地球温暖化が世界的に問題になっていることが挙げられます。クライメイト・グループらは、世界の電力の約半分は商業・産業分野が使用しているとし、改善を目指して企業の電力を再生可能電力に変換していくRE100を発足しました。

狙いは、「企業が再生可能エネルギーを採用する」→「電力会社や電力小売り会社が開発を進める」という好循環により、持続可能なエネルギー供給を生み出すことです。その結果、地球温暖化の原因である温室効果ガスを実質ゼロにする、ゼロカーボンを促進することを目指しています。

日本では2017年に、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)がクライメイト・グループ(The Climate Group)とパートナーシップを結び、企業のRE100への参加を支援しています。

FIT電気は再エネと認められないので注意

RE100に参加すると、100%再生可能エネルギーの利用を推進していくのは前述の通りです。しかし、100%再生可能エネルギーであっても、固定価格買取制度(FIT法)において認定された発電所の電気は利用できません。

FIT法に認定された発電所がつくる100%再生可能エネルギーは、電力会社に固定価格で買い取られ(買い取られた電気をFIT電気と言います)、その後電気を使用する需要家に供給されます。需要家は、再生可能エネルギー賦課金を支払うことで、電力会社が買い取った代金を負担しています。そのため、FIT法対象の発電所がつくる電気は、もともと需要家が所有するものとみなされるのがその理由です。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度であるFIT制度は2017年に再エネ普及のためスタートしました。価格は一定である代わりにインセンティブはありません。

2022年からは、再エネ電源を競争電源と地域活用電源に分け、価格に変動やインセンティブを持たせる競争電源をFIP制度としました。

RE100に加盟する要件・方法

RE100に参加するには、いくつかの要件があります。参加方法と併せて確認していきましょう。

参加要件

RE100に参加するための主な要件は次の通りです。

- 消費電力量が年間100GWh以上であること。ただし、日本企業については現在50GWh以上に緩和されています。

- 自社事業で使用する電力の100%再生可能エネルギー化に向け、期限付きの目標を設定して公表すること。

- グループ全体で参加し、再生可能エネルギー化に向けて取り組むこと。(一番上の親会社から見て、支配率50%以上の子会社すべてが参加対象です。※[1])

原典「RE100 Joining Criteria」にて詳しい内容が参照できます。

目標達成ラインと期限

RE100の参加要件2.にあるように、企業は自社事業で使用する電力の100%再生可能エネルギー化に向け、期限付きの目標を設定しなければなりません。

この期限には次の条件があり、順守することが「必須」になっています。

- 100%を達成する最低ライン:2050年まで

- 中間目標の最低ライン:2030年60%、2040年90%

ただし、日本では再生可能エネルギーの環境が遅れているため、②については「必須」から「推奨」に緩和されています。※[2]

参加方法

RE100に参加するには、日本の窓口となっている日本気候リーダーズ・パートナーシップのサイトのお問い合わせフォームから連絡をします。

技術的な質問についてはサイトにあるFAQやチャットボットを利用し、解決しない場合は、クライメイト・グループのサイトRE100 Technical guidanceのページ下部に記載の連絡先に英語で問い合わせます。

RE100に加盟できない中小企業は「再エネ100宣言 RE Action」

RE100の参加要件に満たない中小企業などが、使用電力の100%再生可能エネルギー化を促進する枠組みを「再エネ100宣言 RE Action」と言います。2022年10月31日現在の参加団体数は286団体。そのうち、2020年度に再生可能エネルギー100%を達成したのは45団体です。※[3]

主な活動内容は次の通りです。

- 参加団体による再生可能エネルギー100%宣言

- 再生可能エネルギー100%実践支援

- 情報発信

再エネ100宣言 RE Actionに参加するには

再エネ100宣言 RE Actionに参加するには3つの要件があります。

- 遅くとも2050年迄に使用電力を100%再生可能エネルギーに転換する目標を設定し、対外的に公表すること(目標例:2020年30%、2030年60%、2040年90%、2045年100%)

- 再生可能エネルギー推進に関する政策エンゲージメントの実施

- 消費電力量、再生可能エネルギー率等の進捗を毎年報告すること(再生可能エネルギーの定義はRE100の基準に準ずる)

上記すべてを満たしたうえで、年額の参加費を支払い、参加申込書を郵送します。※[5]

再エネ100宣言 RE Action取組事例

事例を一つ挙げると、ビルを管理する、みぞのくち新都市株式会社(神奈川県川崎市)が、2018年より省エネとごみの削減に取り組んだ結果、約3~4割の削減に成功し、さらに電気代を約2億円削減したというものがあります。※[4]

RE100と類似用語との違い

RE100について理解が深まると、他の類似用語との違いについて疑問を持つ人もいると思います。ここでは、それぞれの用語との違いを確認していきましょう。

SBTとの違い

SBTとは、Science Based Targetsの略で、世界の気温上昇に関する国際的な枠組み「パリ協定」に沿って企業が設定する、5〜10年先の温室効果ガス削減目標を言います。

RE100との違いは対象企業です。RE100の場合、消費電力量が年間100GWh以上(日本は50GWh以上に緩和)という要件がありますが、SBTはすべての企業を対象にしています。また、温室効果ガス排出量の対象範囲が、RE100に比べてSBTがより広いという違いもあります。

SBTに参加している企業は、79カ国から3,589社、そのうち日本は247社です。(2022年9月1日現在)※[6]

詳しくは「SBTとは|メリットや認定条件、認定企業一覧、取組事例も」の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

EP100との違い

EP100とは、Energy Productivity100%の略で、企業が事業のエネルギー効率を倍増させることを目標にした国際的な取り組みです。

RE100が再生可能エネルギーを創出することが目的であるのに対して、EP100は事業所の節電やLEDの導入、省エネ効率の高い社用車の採用などを通じて、省エネ効率を高めることに焦点を当てています。

運営するのは、RE100と同じクライメイト・グループと、そのパートナーシップを結ぶAlliance to Save Energy、World Green Building Councilです。

加盟企業は世界で128、日本では大和ハウス工業株式会社、日本電信電話株式会社、大東建託株式会社の3社です。(参加順 2022年9月現在)※[7]

EV100との違い

EV100とは、Electric Vehicles100%の略で、事業活動で使用する輸送手段を電気自動車 (EV) に移行するほか、充電器を導入する取り組みを言います。

参加要件は、「社用車のEV化や充電器の設置を推進していること」に加えて、「再生可能エネルギーの使用」が推奨されています。

EV100の参加要件が電気自動車(EV)と充電ステーションに特化していることが、RE100との大きな違いです。運営するのはRE100、EP100と同じクライメイト・グループです。

参加企業129のうち、日本企業は、イオンモール株式会社、アスクル株式会社、日本電信電話株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、株式会社髙島屋、株式会社関電工ニチコン株式会社の7社です。(参加順 2022年9月現在)※[8]

それでは、100%再生可能エネルギーを調達する方法にはどのようなものがあるのか、次に見ていきましょう。

RE100で認められる主な技術要件と重視される追加性

RE100は追加性を重視しています。その理由は以下の3つです。

- 気候変動対策としての実効性の高さ

- グリーンウォッシング防止

- 再エネ拡大の原動力となる

RE100が追加性を重視することで新しい再エネの導入を後押しし、地球規模での温室効果ガスの削減を目指しています。

続いて、RE100で認められる主な技術要件を見ていきましょう。

①新規発電設備の導入

一つ目は、自社で新規発電設備を導入し、再生可能エネルギーを生産する方法です。自社の敷地や屋根などに自家消費用の太陽光発電を行うなどがその例です。

この方式の発電は、FIT法ではない非FIT発電所になるため、発電した電力は100%再生可能エネルギーと認められます。

②再エネ調達契約

二つ目は、発電事業者や小売電気事業者と再生可能エネルギーを購入する契約を結ぶ方法です。具体的には次の4つのパターンがあります。

他社から購入

企業の敷地内に設置した他社が保有する設備から電力を購入する方法です。敷地の一部を第三者に貸し付け、その事業者の負担で設置した発電設備から提供される電力を使います。

オンサイト(敷地内)にあるPPA(電力販売契約)であることから、「オンサイトPPA」とも言い、この事業者を「PPA事業者」と呼ぶこともあります。

専用線を経由して直接調達

企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接調達する方法です。

インターネットサービスを提供するさくらインターネット株式会社は、2015年に北海道の石狩市に太陽光発電所を建設。自社のデータセンターへ送電したという事例があります。

発電所の規模が大きく、事業所との距離が遠い場合、大掛かりな事業になるため容易に採用しにくいのが難点です。

系統を経由して直接調達

企業の敷地外に設置した発電設備から送配電網を経由して直接調達する方法です。電力会社と契約を結び、送配電網の利用料として託送料金を支払います。

自社で敷設する専用線を経由する方法に比べて利用しやすいのが特徴ですが、託送料金を含めたランニングコストを検討する必要があるでしょう。

電力小売との契約(再エネ由来電力メニュー)

電力小売事業者が販売する、再エネ由来電力メニューを購入する方法です。再エネ由来電力メニューとは、電力小売業者が調達した再生可能エネルギーの電気のことで、購入した企業は二酸化炭素の排出を削減できる仕組みです。

電気料金のメニューを切り替えるだけで開始できるため、最も容易な方法と言えます。通常の電気料金に比べて割高になる場合が多いので、契約する前にコスト面を検討する必要があります。※[9]

③環境価値証書購入

最後は、再生可能エネルギーを利用したとみなされる環境価値証書を購入する方法です。環境価値とは、電力が持つ「電気や熱の価値」に加えて、「二酸化炭素を排出しない価値」を言います。

企業がこの証書を購入することにより、100%再生可能エネルギーを使用したとみなされます。環境価値証書には、グリーン電力証書、非化石証書、J-クレジット証書の3つの種類があるので、それぞれ解説していきましょう。

なお、前の章でFIT電気は利用できないと述べましたが、環境価値証書については、FIT法にて認証された発電所から購入できます。「電力の利用」と「証書の購入」は別と覚えておきましょう。

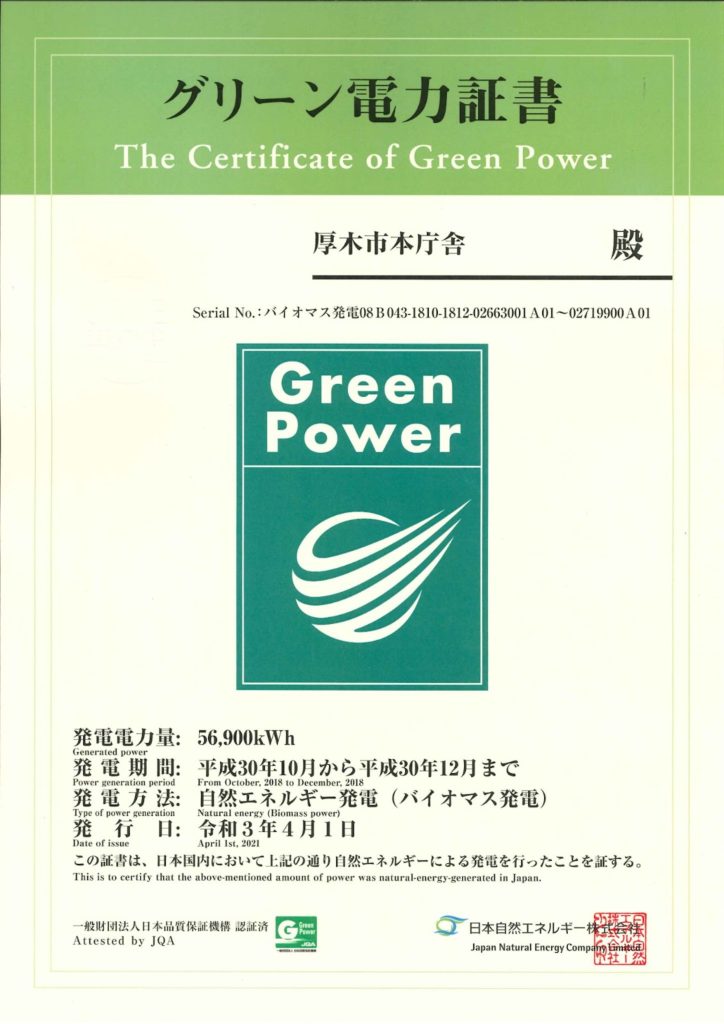

グリーン電力証書

グリーン電力証書とは、風力や太陽光、バイオマスなどの自然エネルギーによって発電された電力の環境価値を証明したものです。

企業は、証書発行事業者(申請事業者兼グリーン電力証書発行者)と契約して、証書の取引をします。この事業者が、第三者認証機関(JQA:一般財団法人日本品質保証機構)への認定申請やグリーン電力発電者に電力発電の委託を行う仕組みです。

現在、JQAと契約を締結している電力証書発行事業者は40あります。(2022年2月8日時点)※[10]

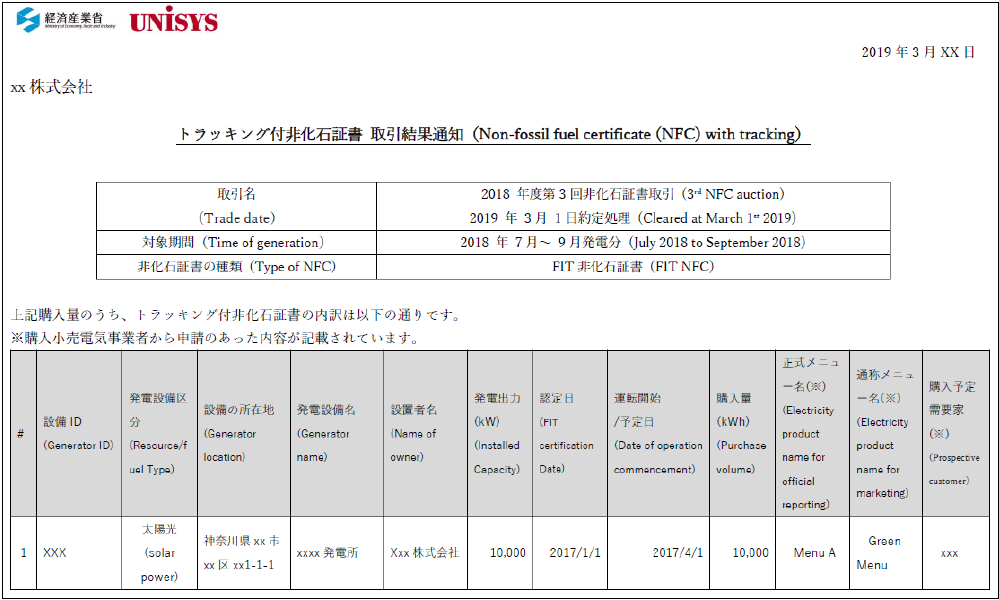

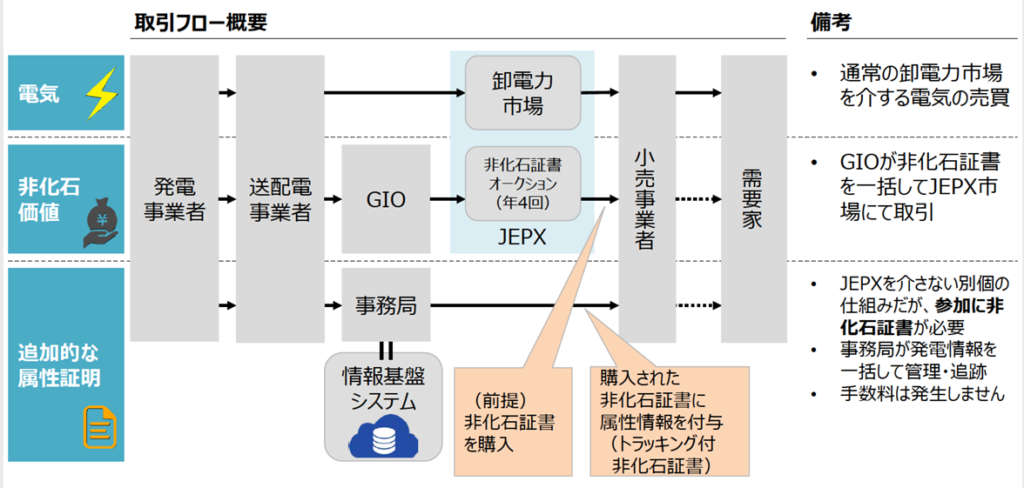

非化石証書

天然ガスや石油などの化石電源に対して、太陽光や風力など、二酸化炭素を排出しない燃料を非化石電源と言います。この非化石電源により発電された電気であることを証明するのが非化石証書です。

非化石証書の取引は日本卸電力取引所(JEPX)にて行われます。購入できるのは小売電気事業者と発電事業者のみであり、グリーン電力証書やJ-クレジットが需要家であるのと異なる点です。

J-クレジット

J-クレジットとは、企業などの組織が温室効果ガスの排出削減や吸収量の増加につなげる事業を行った場合、その量を国が「クレジット」と認証した際の名称を指します。

J-クレジットは売却・購入できます。RE100に参加する企業がJ-クレジットを購入すれば、再生可能エネルギーの利用率を高めることも可能です。

以上、RE100を達成するための3つの方法を見てきましたが、これらのうちどれか一つを選ぶのではなく、いくつかを組み合わせて利用するのが一般的なようです。実現可能な目標を立てる際の手段として、詳細に検討していく必要があります。

【関連記事】カーボンクレジットとは?仕組みや種類、ビジネスの活用事例、個人で取引可能?

RE100に加盟する3つのメリット

ここまで、RE100の概要から達成するための方法などについて詳しく見てきました。では、RE100に参加するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。早速見ていきましょう。

エネルギー価格高騰のリスク対策になる

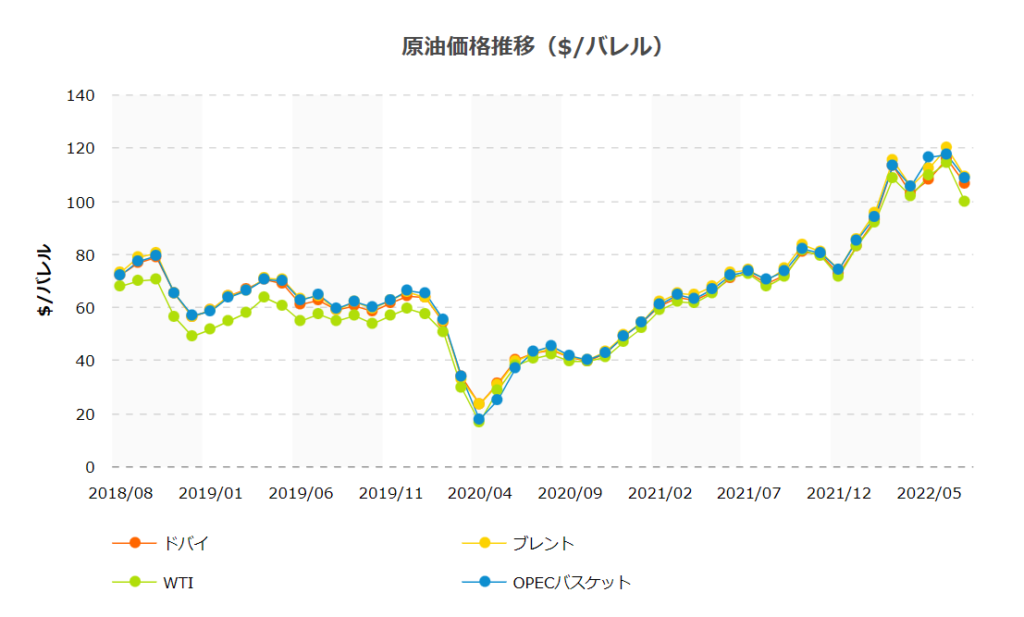

事業の電力を再生可能エネルギーに転換すると、石油や石炭などの化石燃料の価格が上昇しても、影響を少なくすることができるというメリットがあります。

上の表は原油価格の推移を表しています。近年、原油価格が上昇しているのは、社会情勢など複数の要因と考えられていますが、これらのリスクの影響を受けにくいのが再生可能エネルギーです。

RE100へ参加して、再生可能エネルギーの利用率100%を目標にすれば、将来的な備えになるでしょう。

ESG投資を呼び込める

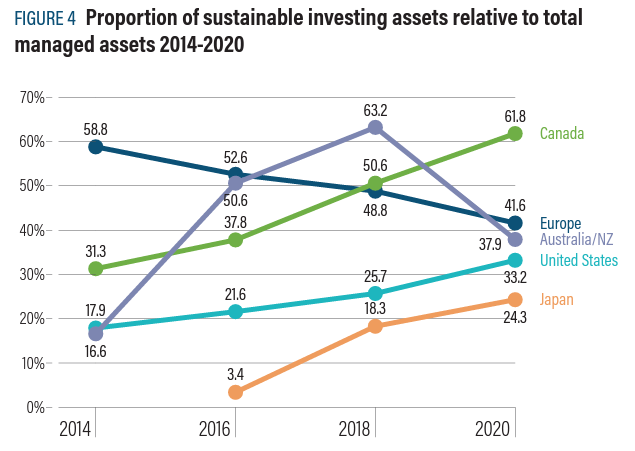

ESG投資とは、財務情報のほか、企業の環境・社会・ガバナンスの要素も考慮した投資を言います。RE100に参加すると、投資家からこれらの要素について高い評価を得ることができます。

上の表は、持続可能性に着目したEGS投資の割合の推移を示したものです。グラフのオレンジは日本の数字で24.3%となっており、2016年から上昇傾向にあります。

EGS投資は世界で注目されているだけでなく、日本でも活発になっていることが分かります。RE100への参加は、投資家の判断材料として有利に働くでしょう。

エネルギーコストの見直しにつながる

RE100では、自社で使用する電力を100%再生可能エネルギーに変える計画を立てていきます。その過程で、再生可能エネルギーの調達方法を検討する作業もあるはずです。

自社が何を選択していくかは、将来的なエネルギーコストを見直すきっかけになり、長期的に成長を続けていくための行動を考えるのにも役に立ちます。

RE100の課題やデメリット

一方で、課題やデメリットもあるので、確認していきましょう。

設備にコストがかかる

自社で発電設備を建設して再生可能エネルギーを生産したり、専用線を敷設したりする場合は、導入コストがかかります。

必要な資金を準備できることが、目標達成には欠かせません。

エネルギーコストがかかる

電力会社から電気を調達したり証書を購入したりする際、再生可能エネルギーは、これまでの電力使用料より割高になります。

事業を運営していく中で、どれくらいエネルギーコストをかけられるのかを十分に検討する必要があるでしょう。

RE100に加盟する企業の取り組み事例

RE100に加盟する企業の取組事例を3つ紹介します。

事例①城南信用金庫

城南信用金庫は2018年、国内金融機関では日本で初めてRE100に参加しています。翌年の2019年には、参加する国内企業の中で初の目標達成。バイオマス発電による電力の供給は、新電力会社と契約を締結することで実現しています。※[11]

■100%目標の達成時期と手段

| 手段 | 利用開始時期 | 消費電力の割合 | |

| 所有物件 | バイオマス発電による電力 | 2019年1月 | 98% |

| 賃貸物件等 | J-クレジット | 2019年5月頃 | 2% |

同信用金庫の事業・電力規模は、本店と支店を合わせて86(東京都全域、神奈川県16市郡)、事務センター1、保養所1。電力使用量は1,004万キロワット時 (2018年度)です。

事例②生活協同組合コープさっぽろ

2016年に電力事業をスタートした生活協同組合コープさっぽろは、再生可能エネルギーの普及をさらに発展させるため、2018年にRE100に参加。北海道の企業・団体としては初めてのことです。

■目標達成までの計画

- 2040年までに事業活動で消費する電力を、100%再生可能エネルギーにする

- 中間目標として、2030年までに60%を再生可能エネルギーにする

また、2021年12月1日から101店舗の電気を再生可能エネルギーに転換し、事業活動で排出される二酸化炭素の量を年間約5.6万トン(一般家庭の約1.8万世帯分)削減するとしています。※[12]

事例③小野薬品工業株式会社

小野薬品工業株式会社がRE100に参加したのは2020年。製薬業界における環境リーディングカンパニーを目指す中で、「脱炭素社会の実現」を掲げ、温室効果ガスの排出量を2050年度までにゼロにする目標を設定しています。

同社は、RE100に参加する前から太陽光発電設備の導入を進めてきました。(2003年度に本社ビル、2015年度に水無瀬研究所、2017年度に東京ビル)現在も、太陽光発電の導入のほか、グリーン電力証書、Jクレジット購入などの取り組みを行っています。※[13]

RE100加盟の日本企業一覧

参加順 2023年9月現在 82社

- 株式会社リコー

- 積水ハウス株式会社

- アスクル株式会社

- 大和ハウス工業株式会社

- ワタミ株式会社

- イオン株式会社

- 城南信用金庫

- 株式会社丸井グループ

- 富士通株式会社

- 株式会社エンビプロ・ホールディングス

- ソニー株式会社

- 芙蓉総合リース株式会社

- 生活協同組合コープさっぽろ

- 戸田建設株式会社

- コニカミノルタ株式会社

- 大東建託株式会社

- 株式会社野村総合研究所

- 東急不動産株式会社

- 富士フイルムホールディングス株式会社

- アセットマネジメントOne株式会社

- 第一生命保険株式会社

- パナソニック株式会社

- 旭化成ホームズ株式会社

- 株式会社 髙島屋

- 株式会社フジクラ

- 東急株式会社

- ヒューリック株式会社

- 株式会社LIXILグループ

- 楽天株式会社

- 株式会社 安藤・間

- 三菱地所株式会社

- 三井不動産株式会社

- 住友林業株式会社

- 小野薬品工業株式会社

- BIPROGY株式会社

- 株式会社アドバンテスト

- 味の素株式会社

- 積水化学工業株式会社

- 株式会社アシックス

- J.フロント リテイリング株式会社

- アサヒグループホールディングス株式会社

- キリンホールディングス株式会社

- ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社

- 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

- 株式会社 ノーリツ

- 株式会社村田製作所

- いちご株式会社

- 株式会社熊谷組

- 株式会社ニコン

- 日清食品ホールディングス株式会社

- 株式会社 島津製作所

- 東急建設株式会社

- セイコーエプソン株式会社

- TOTO株式会社

- 花王株式会社

- 日本電気株式会社

- 第一三共株式会社

- セコム株式会社

- 東京建物株式会社

- エーザイ株式会社

- 明治ホールディングス株式会社

- 西松建設株式会社

- カシオ計算機株式会社

- 野村不動産ホールディングス株式会社

- 株式会社 資生堂

- 株式会社オカムラ

- 株式会社T&Dホールディングス

- ローム株式会社

- 大塚ホールディングス株式会社

- インフロニア・ホールディングス株式会社

- ジャパンリアルエステイト投資法人

- Zホールディングス株式会社

- 森ビル株式会社

- 浜松ホトニクス株式会社

- 日本碍子株式会社

- TDK株式会社

- 住友ゴム工業株式会社

- HOYA株式会社

- アルプスアルパイン株式会社

- プライム ライフ テクノロジーズ株式会社

- KDDI株式会社

- 株式会社アマダ

まとめ

RE100は、企業が使用する電力を2050年までに100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な取り組みです。現在、世界で370以上の企業が参加し、日本も73社が加盟しています。

RE100に参加することは企業にとって新たな挑戦になりますが、再生可能エネルギーの使用率100%の目標を達成するための方法は複数あります。

将来的に企業経営を継続・発展させていくための一つの手段として、RE100への参加は一つの選択肢になるのではないでしょうか。

<参考文献>

※[1] 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)「FAQよくあるご質問(RE100参加について)」

※[2] 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)「FAQよくあるご質問(RE100参加について)」

※[3] 再エネ100宣言 RE Action「年次報告書2021」

※[4] 再エネ100宣言 RE Action「再エネ100へ【事例紹介】」

※[5] 再エネ100宣言 RE Action「再エネ100宣言 RE Actionについて」

※[6] グリーン・バリューチェーンプラットフォーム「SBT参加状況」

※[7] 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)「RE100・EP100・EV100 国際企業イニシアチブについて」

※[8] 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)「RE100・EP100・EV100 国際企業イニシアチブについて」

※[9] 環境省「RE100・SBTの義務履行に対応した再エネ調達方法について」

※[10] JQA一般財団法人日本品質保証機構「証書発行事業者(申請者)一覧」

※[11] (出典元:NEWS RELEASE「100%CO2フリーによる事業活動を開始」)

※[12] つなぐCOOP SAPPORO「北海道初「RE100」加盟 100%再生可能エネルギー使用による事業宣言について」

※[13] 小野薬品工業株式会社「小野薬品、100%再生国際イニシアティブ「RE100」に可能エネルギー利用加盟 による事業運営を目指す」

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。