近年、健康に配慮した食生活としてプラントベースやマクロビオティックという言葉を耳にする機会が増えました。

そのような背景もありスーパーマーケットやテレビ番組などで「大豆ミート」を見かける機会が増えました。しかし、名前は聞いたことがあるけれど詳しくは知らない人も多いと思います!

そこでこの記事では、大豆ミートとはどのような食品なのか、なぜ注目されているのかなど、詳しくお伝えします

また記事の後半では、大豆ミートを活用したレシピも紹介するので、生活に取り入れてみたい人はぜひ参考にしてみてください。

目次

大豆ミートとは

まず大豆ミートについて見ていきましょう。

大豆ミートは豊富な種類がある代替え肉のなかのひとつ

大豆ミートは、「代替え肉」のなかのひとつです。

代替え肉とは、牛肉や鶏肉といった動物の肉を使わず、植物など別の素材で作った物です。

「フェイクミート」「オルタナティブミート」と呼ばれることもあります。つまり大豆ミートは、大豆をお肉のように見立てた加工食品のことです。

ベジタリアンや宗教上の理由で動物性の肉を食べられない人はもちろん、近年では環境面の配慮から代替え肉の市場が拡大しつつあります。

さらに大豆ミートは、低脂質で食物繊維が豊富という栄養的な特徴を持ち、健康志向の人にも注目されています。製法によってフィレタイプやミンチタイプなど様々な形があり、乾燥タイプや水戻し不要のタイプ、調理済み商品などバリエーションも豊富です。

料理の用途やライフスタイルに合わせて選べるのも、大豆ミートならではの魅力といえるのです。

大豆ミートについて更に踏み込んで見て行く前に、代替え肉について簡単に理解しておきましょう!

代替え肉の種類

代替え肉の種類は、大きく3種類に分けられます。

植物性代替え肉

1つ目は植物から作られる「植物性代替え肉」。

今回紹介する大豆ミートや、高野豆腐、セイタンと呼ばれる麩(ふ)などが植物性代替え肉に当てはまります。「PBM(プラント・ベース・ミート)」とも呼ばれます。植物性代替え肉は栄養価が高い物が多く、動物性の肉を摂取しなくてもタンパク質を取れるため、健康食としても人気があります。

培養肉

2つ目の代替え肉は「培養肉」です。別名「クリーンミート」とも呼ばれ、牛や豚などの動物の細胞を研究所で培養し製造された肉です。多くの土地を利用する畜産と比較し、環境への影響が少ないと言われています。

実際に、ライフサイクルアセスメントによると、培養肉の研究が進めば従来の畜産と比較し、温室効果ガス排出量が78〜96%少なく、土地利用が99%少なく、水使用量が82〜96%少なくなると試算されています。

一方で、動物の細胞を摂取して製造していることから、牛肉や鶏肉などと本質的には変わらないのではという意見も多く存在します。

昆虫

そして、未来のたんぱく質として注目を集めている「昆虫」が3つ目の代替え肉です。多くの人が、昆虫食という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、実際の市場は未だ小さく、スーパーなどで見かける機会は少ないでしょう。

とはいえ、2021年には、EUの欧州食品安全機関が「乾燥ミールワーム(チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫)は、人間が消費しても安全」と発表するなど、今後急速な市場拡大が予想されています。

代替え肉の基本的なところがわかったところで、いよいよ大豆ミートを掘り下げていきます。

大豆ミートの種類

大豆ミートには「ミンチ」「フィレ」「ブロック」の3種類があります。

ミンチ

ミンチは、そぼろ状のひき肉タイプです。牛肉や豚肉のひき肉同様に、ハンバーグやミートソース、麻婆豆腐など様々なひき肉料理に使えます。

フィレ

大豆ミートのフィレは、見た目が豚肉のようにスライスされた形状が特徴で、炒め物などに適しています。乾燥しているため、パサパサとした食感になりがちですが、小麦粉や片栗粉にまぶして使うことで動物性の肉のように調理できます。

ブロック

ブロックタイプの大豆ミートは食べごたえがあり、唐揚げや酢豚に使えます。大豆本来の味をしっかりと感じられるものの、匂いが気になってしまう人もいるようです。

その場合は、味の濃いカレーやシチューなどの料理に使うとおいしく食べられます!

大豆ミートが注目されている理由

大豆ミートは、以下のような理由で近年注目されつつあります。

- 環境への配慮

- 健康志向の高まり

- 動物愛護の観点

- 大豆ミート自体の品質向上

牛や豚は呼吸・ゲップをする際に多量のメタンガスを排出するため、環境によくないとされてきました。しかし、大豆は少ない資源で生産できるため、環境に負荷がかかりません。

また、大豆ミートは高タンパクでありながら低カロリー・低脂肪です。食物繊維も豊富で、腸内環境の改善や血糖値上昇を防ぐ効果もあります。そのため、ダイエット中や健康志向の方におすすめと言えるでしょう。

近年、大豆ミートの加工技術が向上し、食感や風味が増している点も注目されている要因です。薄切りやひき肉など、さまざまな状態での食品が提供されています。

大豆ミートは動物肉と異なる多くのメリットがあるため、把握しておきましょう。

大豆ミートを使用するメリット

最近は大豆ミートを、スーパーなどで手軽に購入できるようになりました。日本能率協会総合研究所の調査によると、2019年に15億円だった大豆ミートの市場規模は2022年度に25億円、2025年度には40億円規模になると予想されています。

このように、大豆ミートの市場が確実に広がりつつある理由は、大きく分けて5つあります。

- 環境問題の改善

- 食糧不足問題の改善

- 動物愛護

- 健康食としてのトレンド(グルテンフリー)

- 長期保存が可能で便利

1つずつ詳しく見ていきましょう!

環境問題の改善

近年、家畜によって引き起こされる環境負荷が問題視されています。

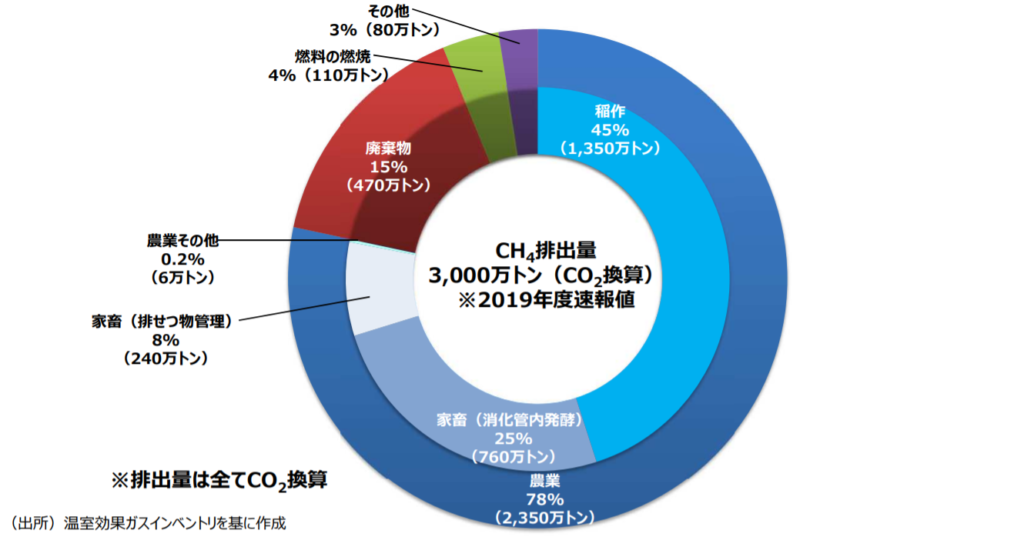

農林水産省は、牛などの家畜が出すげっぷにはメタンガスが含まれており、地球温暖化や大気汚染の原因になると指摘しています。経済産業省の資料によると、日本のメタンガス排出量の約8割が農業分野(稲作・家畜)から排出されています。

その他にも、家畜の排泄物に混じっている薬剤による水質・土壌汚染も課題として残されています。大豆ミートの普及は家畜によって引き起こされる、これらの環境問題を抑制する方法のひとつとして注目されているのです。

【関連記事】【地球温暖化とSDGsとの関連性】原因や対策、私たちにできること

食糧不足問題の改善

国際連合食糧農業機関は、2009年から2019年の間に、人口の増加に伴い肉の生産量が増加し、1人あたりの肉食量自体も増えていると発表しています。

このまま増加が進むと近い将来、需要に供給が追い付かずに食糧不足問題が発生する可能性もないとは言い切れません。

また、肉を生産するためには飼料や水が不可欠で、その飼料を栽培するために農地が必要です。人口増加に合わせ、より多くの水や土地を確保するために、肉食を減らして大豆ミートなどの豆類から栄養を取るという選択が注目されています。

【関連記事】食料自給率とは?世界の現状・日本の課題、上げるための対策も

動物愛護

大豆ミートを始めとする植物性代替え肉は、動物愛護の観点からも支持されています。食肉用の動物は、飼育費用を抑えるために劣悪な環境で育てられていることも少なくありません。

植物性代替え肉は、このような畜産業が持つ倫理的な問題を、解決する方法のひとつとして関心を集めています!

高タンパク質で低カロリーな健康食

| エネルギー | 食物繊維 | たんぱく質 | 脂質 | |

|---|---|---|---|---|

| 大豆ミート(ミンチ) | 372kcal | 14.9g | 45.4g | 9.6g |

| 大豆ミート(ブロック) | 347kcal | 13.3g | 39.3g | 10.6g |

| 牛肉バラ(脂身つき、生) | 517kcal | 0g | 11.0g | 50.0g |

| 豚ひき肉(生) | 236kcal | 0g | 17.7g | 17.2g |

| 鶏むね(皮つき、生) | 244kcal | 0g | 19.5g | 17.2g |

※100gあたりの栄養成分で換算しています。

環境問題や食料不足問題の改善といった理由で注目されている大豆ミートですが、近年は特に女性や健康志向の強い人から人気が出ています。

大豆ミートは製造過程で油分を取り除いているため、「高タンパク質で低カロリーな健康食」と言えます。お肉に負けないタンパク質を摂取でき、腸内環境の改善などが期待できる食物繊維や肌を保つと言われているイソフラボンも豊富に含まれています。

では、実際大豆ミートとその他の肉類の栄養を比較してみましょう。

大豆ミートはその他の肉類と比較してたんぱく質が約2倍、カロリーはその他の肉類の半分以下であることが分かります。

脂質に関しては、特に牛肉バラより低い値であることや食物繊維が豊富であることも特徴です。

また、大豆ミートはグルテンフリーなので、小麦粉アレルギーの人や、小麦粉の摂取を控えている人でも取り入れられます。とはいえ小麦粉が含まれている商品もあるので、成分表示を確認するようにしましょう!

長期保存が可能で便利

乾物の大豆ミートの多くは、常温で1年間ほど保存できます。動物性の肉は冷凍しない限り数日で賞味期限が切れてしまうので、期間を気にせず長期間保存ができる大豆ミートは非常に便利です。

また、基本的に調理をするのが前提ですが、火を通さなくても食べられるため、非常食にも最適です。

大豆ミートのデメリット

メリットの多い大豆ミートではあるものの、デメリットもあります。

ここではデメリットである

- 値段が高め

- 添加物の多い商品がある

- 調理に手間がかかる

の3つを紹介します。

値段が高め

スーパーなどで販売されている大豆ミートは、100gで200円ほどする商品が一般的です。安い豚の切り落としや豚コマは100gあたり98円くらいで購入できるため、その点を考えると値段は割高になります。

さらに、日本ではまだ植物性代替え肉が浸透しておらず、需要が少ないことが割高になってしまう要因として挙げられます。

これらのデメリットを知った上で、次の章では、おすすめの大豆ミートを紹介します。

添加物が多い商品がある

大豆ミートを使った加工品の中には、添加物を多く含む商品もあります。

大豆ミートの加工品の添加物で良く含まれている物には、

- 加工大豆タンパク

- カラメル色素

- キサンタンガム

などです。これらの添加物が体に与える影響は明確ではないものの「添加物を多く含む大豆唐揚げなら、自分で鶏肉で作った手作り唐揚げの方が安心だ」と感じてしまう人もいるでしょう。

気になる人は添加物の表示を確認したり、無添加大豆ミートを選んだりすることで添加物を避けられます。

調理に手間がかかる

乾物の大豆ミートを調理する際は、まず水やお湯に浸して戻すなど、下ごしらえが必要です。そのため、動物性の肉の調理に慣れていると、このひと手間が億劫に感じるかもしれません。

その場合は、戻す必要のないレトルトタイプを選ぶと手間を省けます。しかしレトルトタイプほど添加物が含まれている傾向にあるため、気になる人はやはり乾物で下ごしらえをするのが無難でしょう。

おすすめ大豆ミート3選

ここでは、筆者が実際に使ってみて美味しかった、または使いやすかった商品を3つほど厳選して紹介します。

マルコメ ダイズラボ 大豆のお肉 乾燥ブロック 90g

ダイズラボ「大豆のお肉」のブロックタイプは、大豆臭さが比較的少なく食感が鶏肉と非常に似ているため、から揚げ、カレー、酢豚などに最適です。水にひたして戻す場合は8分、ゆでる場合は5分ほどで下準備が完了します。

スーパーなどの店頭でも取り扱われることが多く、乾物コーナーで見かけます。

マルコメ ダイズラボ 大豆のお肉 ミンチ レトルトタイプ 100g

マルコメダイズラボの「大豆のお肉」は、レトルトタイプの大豆ミートです。

レトルトタイプは湯戻しや水切りをせずにそのまま調理できるため、大豆ミート初心者でも簡単に使えます。

高たんぱく低脂質であるため、ダイエット中で栄養価が気になる人にも嬉しい商品です。

麻婆豆腐やハンバーグにはもちろん、餃子を作る際も皮と肉がしっかりとくっつき、調理しやすいのもポイントです。量も1袋100gと小さめで、友人や家族にお試しでプレゼントしても喜ばれるでしょう!

代替肉 大豆ミート 500g ミンチタイプ

大豆ミートが近くのスーパーで見つからない場合、オンラインで購入可能な大豆ミート 500gミンチタイプがおすすめです。テレビでも紹介されていた話題の商品で、たっぷり500g入っており長持ちします。

そのままの状態では500gにしては少量に見えるかもしれませんが、水で3分ほど戻すと大きく膨れ上がります。味がしみ込みやすいので、炒め物にすると美味しく食べられます。

大豆ミートの基本的な作り方

大豆ミートの基本的な作り方は「豆腐を冷凍して水分を抜くこと」です。具体的には、以下の手順を意識してみましょう。

- 豆腐の水分を切って適切な大きさにカットする

- 冷凍する

- 電子レンジで加熱して水分を抜く

豆腐を食べやすい大きさにカットしたら、バットやタッパーに並べて冷凍してみてください。完全に固まったら電子レンジで1〜2分加熱し、水分を抜きます。

最後にそぼろ状にしたり、さらに細かくカットしたりしても問題ありません。食べやすい大きさに揃えましょう。

【簡単】人気の大豆ミートレシピランキング

大豆ミートは基本的に、水やお湯で戻す部分を除けば動物性の肉の替わりに使えます。つまり、大豆ミートのレシピをわざわざ探さなくても、肉料理の肉の部分を大豆ミートに置きかえて作れば良いのです。

そのため大豆ミートは幅広く活用できますが、ここでは筆者が特に大豆ミートと合うと感じるおすすめのレシピを2つ紹介します。

1位:大豆ミートバーガー

大豆ミートで日本食を作るのは、なかなか味が整わず難しいと感じる人が多いと思います。筆者も最初は、思うような味にならず苦戦しました。

そこで大豆ミート初心者の方ににおすすめしたい料理が、大豆ミートバーガーです。大豆の味はケチャップやマスタードととても相性が良く、無理に大豆の味を消そうとしなくてもソースと合わせれば美味しく食べられます。

材料

- バンズ

- レタス・トマト・スライスピクルス(お好みで)

- 大豆ミート(ミンチのもの)25gくらい

- パン粉少し

- 牛乳少し

- 溶き卵1つ分

- 塩コショウ適量

- ナツメグ適量

- 片栗粉少し

- マヨネーズ・ケチャップ・マスタード

作り方

- 湯で戻した大豆ミートに、パン粉・牛乳・溶き卵・塩コショウ・ナツメグ・片栗粉を混ぜてよくこねます。パティのような形状にし、フライパンでじっくり焼きます。焼き目がしっかりとついたらパティの完成です。

- トーストしたバンズのベースにマヨネーズを塗ります。レタス・トマト・スライスピクルスをのせ、その上に完成したパティをのせます。パティの上にケチャップ・マスタードをかけたらバンズの蓋をして完成です◎

料理のポイント

- パティを焼くときに形が崩れやすいため、何度か横からヘラなどを使い押さえてあげましょう。

- 添加物が気になる人は、無添加大豆ミートを使用するだけでなく、メインの味付けとなるケチャップやマスタードもオーガニックの物を選びましょう。

2位:大豆ミートからあげ

大豆ミートのブロックタイプを使ってぜひ挑戦してみてほしいのが、唐揚げです。どうしても高カロリーになってしまいがちな揚げ物に大豆ミートを活用することで、ヘルシーに食べられます。

醤油やにんにく、ショウガなど、普段唐揚げに使っている調味料をそのまま用いることで、「鶏肉の唐揚げと似てる!」と感じられるでしょう!

材料

- 大豆ミート(ブロックのもの)(90~100gのもの1袋)

- 調味料(醤油・料理酒・にんにく・ショウガなどお好みで)

- 薄力粉

- 片栗粉

- 揚げ油

作り方

- 水や湯で大豆ミートを戻し、しっかりと水を切る。

- 上の水を切った大豆ミートに、用意した調味料をなじませる。ポリ袋に入れてなじませると簡単です。

- 180℃の油で色づくまで揚げたら完成です。

調理のポイント

- 大豆ミートの水を切ったあとに、もう一度洗って水を切る。これを2~3回繰り返すことで、大豆ミートの独特の臭みがなくなります。

- 鶏肉の場合は中まで火を通すのに時間がかかりますが、大豆ミートはすぐに火が通るので素早く揚げましょう。

3位:大豆ミートハンバーグ

ひき肉の代わりに大豆ミートを使用したハンバーグです。大豆のタンパク質を肉のような食感に加工したため、低カロリーですが高タンパク質である特徴があります。

動物性お肉を使用していないため、ベジタリアンやヴィーガンの方にもおすすめです。興味がある方は調理してみましょう。

材料

- 大豆ミート(ミンチ、200g)

- 玉ねぎ(1/4個)

- 調味料(パン粉・牛乳・塩・などお好みで)

- ケチャップ

- ウスターソース

- サラダ油(大さじ1)

作り方

- 玉ねぎをみじん切りにして、600Wのレンジで加熱する

- ボールにパン粉と牛乳を染み込ませ、大豆ミートと玉ねぎを混ぜてからハンバーグの形を作る

- サラダ油をひいてから、ハンバーグを焼き色がつくまでフライパンで焼く

- ソースや味付けをして完成

調理のポイント

- 大豆臭さを消すためにスパイスを多めに入れる

- 焼き色がつく前に水を入れるとふっくらと仕上がる

大豆ミートに関するよくある質問

大豆ミートに関するよくある質問をまとめました。業務スーパーで買えるのか危険性などがわかるためご覧ください。

乾燥大豆ミートの使い方は?

乾燥大豆ミートは、そのままでは硬いため必ず下準備が必要です。基本の流れは「戻す・ゆでる・洗う・絞る」の4ステップ。

まずぬるま湯に浸けて柔らかくした後、熱湯で数分ゆでて臭みを取り除きます。次に流水でしっかり洗い、大豆特有の風味や色を落とすことがポイントです。その後は手で水分を絞り、調味料で下味を付ければお肉のような食感に仕上がります。

時間があるときに多めに戻しておき、冷凍保存しておくと忙しい日でもすぐに使えて便利です。

さらにブロック・スライス・ミンチなどタイプ別に料理を使い分ければ、唐揚げや丼物、ハンバーグまで幅広く楽しめます。

大豆ミートは業務スーパーで買える?

大豆ミートは業務スーパーで購入できます。ヘルシー食品コーナーや冷凍食品コーナーに陳列されていることが多いです。特に、業務スーパーで買える大豆ミートはコスパがよい特徴があります。

また、一部の業務スーパーでは大豆ミートを使った材料も販売しています。

大豆ミートの危険性は?

大豆ミートの危険性として考えられている恐れは、以下のとおりです。

- 添加物の過剰摂取

- イソフラボンの過多

- 高塩分

大豆ミートは加工過程が多いため、添加物が含まれやすいデメリットがあります。また大豆にはマメ科に含まれているイソフラボンが多く含まれており、摂りすぎるとホルモンバランスが崩れる恐れがあるため注意しましょう。

塩分が高い点も忘れてはいけません。

大豆ミートはまずい?

動物性の肉と比べてあっさりした味わいですが、まずいかは個人によって異なります。重い味付けを好む方には適してないかもしれません。また肉を食べるのに慣れている方には、大豆ミートの食感・味が独特に感じるでしょう

動物肉を好む方は、大豆ミートと動物肉を半分ずつ混ぜて食べてみてください。

大豆ミートとSDGsの関係性

これまで何気なく「健康に良さそうだから」「最近流行っているから」と、大豆ミートを食べていた人も少なくないと思います。しかし、大豆ミートは栄養価が高く健康的なだけではなく、実はSDGsとも深い関係があります。

SDGsは環境問題や飢餓について課題を挙げており、大豆ミートを始めとする植物性代替え肉は、これらの課題解決に繋がる鍵だと注目されているのです。

ここでは、特に関わりの強い目標といえる目標13「気候変動に具体的な対策を」と目標15「陸の豊かさも守ろう」について紹介します。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

SDGs目標13の「気候変動に具体的な対策を」は、地球温暖化などの気候変動に対して、

- 災害に対する回復力と適応力の強化

- 対策を国の政策・戦略・計画に盛り込む

- 気候変動の影響軽減や早期警戒に関する教育を行う

- 人的能力や組織の対応力の改善

など、あらゆる方面から対策を行う目標です。

人間が生きていくために必要な活動によって生み出されているCO2のうち、畜産業は大きな割合を占めています。

先述したように、特に牛の胃から発生されるゲップ(メタン)は、二酸化炭素の約25倍の温室効果があると言われており、牛肉と乳製品の生産は地球へ大きな負荷がかかっているのです。

農林水産省は、2018年時点で日本の温室効果ガス排出量は約5,000万トンで、そのうち牛のげっぷや家畜排せつ物から出る温室効果ガスは、約1,370万トンと発表しています。

つまり、国内で出ている温室効果ガスのうち約27%が、牛肉や乳製品の生産によって発生しているのです。

そのため大豆ミートなどの植物性代替え肉は、畜産業によるCO2の排出量を減らす方法のひとつとして大きな関りを持っています。

【関連記事】SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の現状と取り組み、私たちにできること

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」

SDGs目標15「陸の豊かさを守ろう」は、多様な生物が生き続けられるように森林を管理し砂漠化を防ぐことを目標に掲げています。

人口増加に伴い多くの森林が伐採されていますが、畜産業のために開墾される土地も例外ではありません。畜産業は大豆ミートの原料である大豆の生産より、多くの土地を必要とするため、問題視されています。

より多くの人が週に数回でも植物性代替え肉に切り替えることで、牛肉などの動物性の肉の需要が減り、新たな開墾も減っていきます。畜産業の為の土地開墾が減ることは、森林などの自然環境を守ることに繋がります。

【関連記事】SDGs15「陸の豊かさも守ろう」現状と取り組み、私たちにできること

まとめ

近年徐々に認知度が高まっている大豆ミートは、健康面へのメリットだけではなく環境問題や食糧不足を解決する方法のひとつとして注目されています。

記事の中で紹介したようにSDGsとの関わりも深く、動物性の肉の摂取量を減らし植物性代替え肉に切り替えることは、課題解決にも貢献します。

とはいえ、まずは大豆ミートの調理方法やおいしさを知り、シンプルに楽しむところから始めていきたいですね。

<参考文献>

Environmental impacts of cultured meat production|National Library of Medicine

Edible insects: the science of novel food evaluations|efsa

「植物性の代替食品市場」が10年で5倍に急拡大した理由とは|DiamondOnline

第2回 持続的な畜産物生産の在り方検討会|農林水産省

温室効果ガス排出の現状等|経済産業省

Food Outlook|国際連合食糧農業機関

気候変動に対する農林水産省の取組|農林水産省

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!