近年ごみ問題への関心が急速に高まる中、「3R」という言葉を耳にする機会が増えました。3Rは、私たちの生活で身近な「リサイクル」に、「リデュース」と「リユース」を加えたものです。

持続可能な社会の実現のために不可欠な存在であり、私たち個人にも出来る取り組みです。そこで今回は、3Rが注目を集めている理由や、世界・日本の取り組み事例などをご紹介します。

まずは3Rについて知りましょう。

目次

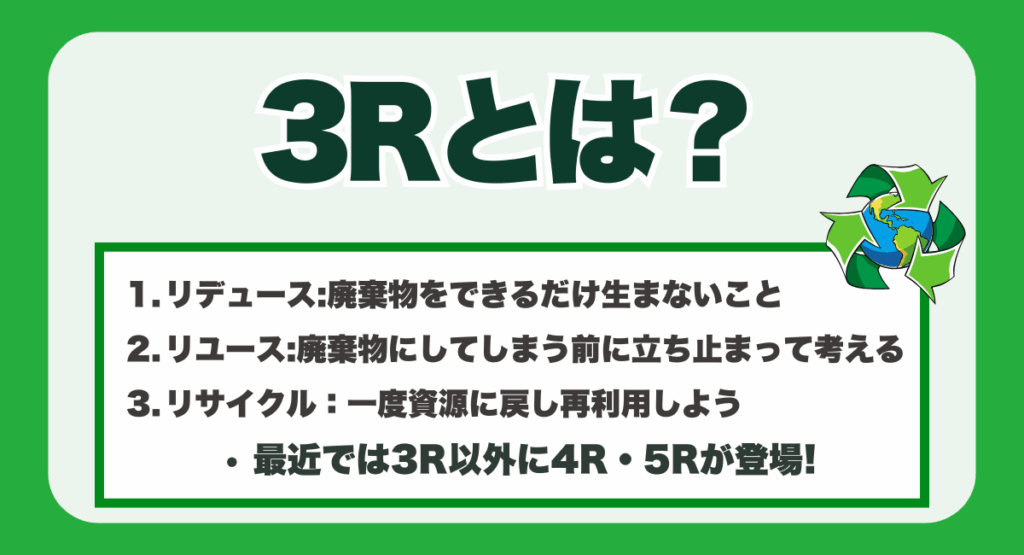

3Rとは?簡単に解説

3Rとは、リデュース(Reduce/発生抑制)・リユース(Reuse/再利用)・リサイクル(Recycle/再資源化)の総称です。

「3R」がいわれるようになったのはいつから?

3Rの発祥は1980年代中頃に、米国が使用したことがきっかけと言われています。その後、2004年にアメリカで開催されたG8サミットにおいて、小泉首相が3Rを提唱し日本でも注目を集めるようになりました。

もともとリサイクルについては推進されていた向きはありますが、近年ではごみ問題への関心が高まる中、環境省も積極的に3Rを推進しています。

3Rの優先順位

3Rのうち、最も耳にしたことのある言葉はやはりリサイクルだと思います。

しかし、環境に配慮し3Rに取り組む際には、

- リデュース

- リユース

- リサイクル

の順に優先することが重要です。

リサイクルする場合、加工処理する際にエネルギーが使われることもあるため、環境への負荷が発生するケースもあります。つまり、エネルギーを使用しない順に優先度が高く設定されているため、リサイクルが3番目になるのです。

そのため、まずは廃棄物をできるだけ生まないこと(リデュース)が重要です。その後は、廃棄物にしてしまう前に立ち止まって考え(リユース)、それでも使えないと判断した場合、一度資源に戻し再利用しよう(リサイクル)という考えが3Rでは重要なのです!

最近では3R以外に4R・5Rが登場

最近では3Rの他に、4Rや5Rが登場しています。

不要な物をもらわずに断る「リフューズ(Refuse/拒否する)」や、物を修理して使い続ける「リペア(Repair/修理する)」、ビンやトレイなど、使用後にお店に返す「リターン(Return(返却する)」などが含まれます。

また、ゼロウェイストホームの著者ベア・ジョンソンは、コンポストを活用し生ごみを循環させる「ロット(Rot/腐敗する)」を5Rの5つ目に挙げています。

それでは、3Rが注目される理由を紹介します。

3Rは環境や循環型社会のために注目されている

リサイクルという概念は古くから存在していますが、なぜリデュースとリユースを含めた3Rが今注目されているのでしょうか。その理由には主に、

- 資源の枯渇問題

- 地球温暖化

- ごみの埋立処分場のひっ迫

が挙げられます。

資源の枯渇問題

1960年代頃から、高度経済成長による大量生産・大量消費型の経済活動が続きました。これにより、先進国は経済を飛躍的に発展させ、開発途上国でも貧困から脱却する国が現れるなど、豊かな暮らしが実現しました。

しかしその一方で、自然資源の枯渇が問題視されるようになったのです。実際に2011年の環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書では、鉄鉱石や鉛など、世界の主な地下資源の多くが100年以内に枯渇し、次の世代に資源を残せない可能性を指摘しています。

このような背景からリサイクルの重要性が説かれるようになりましたが、次に説明する地球温暖化の問題が顕著に見られるようになったことで3Rの推進や制度作りが急がれているのです。

地球温暖化

地球温暖化という言葉は、ここ十数年ほどで耳にする機会が増えました。国際的に注目されるようになった理由は、1992年にブラジルで開催された地球環境サミットです。この会議で気候変動枠組条約が採択され、地球温暖化への対策が進められるようになりました。

その中でも環境省は、地球温暖化の対策のひとつに、廃棄物処理によって発生するCO2の削減を挙げています。そして、2000年になると循環型社会形成推進基本法が制定され、3Rが明文化されました。

つまり、リサイクルは焼却も含まれるためCO2が発生しています。これでは地球温暖化を食い止めることができないため、リサイクルの前段階にも注目していこうとなったのです。

ごみの埋立処分場のひっ迫

ごみの埋立処分場のひっ迫も、3Rが注目されるようになった理由のひとつです。大量生産・大量消費によって多くの廃棄物が埋立処分場に送られた結果、国内の最終処分場の残余年数は、わずか20. 5年しか残されていないと環境省は予測しています。

これらの理由から、社会全体で環境問題に取り組んでいく必要があると叫ばれてきました。そのため3Rは、理解しやすく、かつ個人でできる取り組みとして注目されています。

3Rのそれぞれについて詳しく解説していきます。

1つ目のRはリデュース

リデュース(Reduce)とは、「ごみを減らす」という意味で、3Rの中でも最も優先される取り組みです。具体的には、使い捨ての製品を避けたり、無駄な包装を減らしたりして、ごみになるもの自体を最初からできるだけ出さないようにする行動を指します。

たとえば、マイバッグを持参する、詰め替え商品を選ぶ、長く使える製品を選ぶといったことがリデュースの実践です。資源の消費や環境負荷を減らすために重要な考え方です。

私たちにできるリデュースとは

長く使える物を選んで購入したり、壊れた物を修理したりすることがリデュースになります。個人が取り組めるリデュースには、下記のような例が挙げられます。

- 不必要な物は買わない

- 不要なパンフレットや広告物は受け取りを拒否する

- マイバッグやマイカップを活用する

- 量り売り店を利用する

2つ目のRはリユース

リユース(Reuse)とは、「再使用する」という意味で、一度使ったものを捨てずに繰り返し使うことを指します。たとえば、空き瓶や空き容器を再利用する、不要になった衣類や家具をフリマやリサイクルショップで他の人に使ってもらうといった行動がリユースにあたります。

リユースを実践することで、ごみの量を減らすと同時に、新たな資源の使用も抑えることができます。環境への負荷を減らし、循環型社会の実現に貢献する大切な取り組みです。

私たちにできるリユースとは

私たちにできるリユースは、小さくなり着れなくなった服を捨てるのではなく、兄妹や親戚に譲るなど、廃棄物を減らし環境への負担を抑えるための取り組みです。

リユースの具体例は下記の通りです。

- ビール瓶などを洗浄・殺菌し、繰り返し使う

- シャンプーなどは詰め替え用を買い、容器を再利用する

- リサイクルショップやフリーマーケットの利用

- 着れなくなった服や使わなくなった物を人に譲る

3つ目のRはリサイクル

リサイクル(Recycle)とは、「再資源化する」という意味で、使い終わった製品やごみを回収し、資源として再び利用することを指します。たとえば、ペットボトルを原料にして新しい容器や繊維を作ったり、古紙を再生して新しい紙製品にしたりするのがリサイクルです。

リサイクルを行うことで、限りある資源の有効活用ができ、ごみの量も減らせます。ただし、エネルギーを使う工程があるため、3Rではリデュースやリユースよりも優先順位は低く設定されています。

私たちにできるリサイクルとは

日本のリサイクルには、大きく分けて下記の3種類があります。

| リサイクルの種類 | それぞれのリサイクルの特徴 |

|---|---|

| マテリアルリサイクル | 廃棄物を原材料として再利用すること |

| サーマルリサイクル | 廃棄物を焼却炉で燃やし、その熱を回収し利用すること |

| ケミカルリサイクル | 廃棄物に化学的な処理を施し、他の物質に転換し再利用すること |

リサイクルの具体例は下記の通りです。

- 紙くずから新しいコピー用紙を製造(マテリアルリサイクル)

- 廃ペットボトルから洋服を製造(マテリアルリサイクル)

- コンタクトケースを加工しプラスチックパレットに加工する(マテリアルリサイクル)

- 廃棄物をごみ焼却炉で燃やし、その熱を工場で利用(サーマルリサイクル)

- 廃プラスチックを油に戻し再利用(ケミカルリサイクル)

これらのリサイクルを実施するためにも、しっかりごみは分別するようにしましょう。

3Rの概要がわかったところで、問題点や課題を見ていきましょう。

3Rの問題点や課題

このように、地球が抱える課題に対して有効な取組である3Rですが、問題点を抱えている部分もあります。

日常で不便に感じることもある

特にリデュースは、多くの人に理解してもらう必要があることに加えて、これまでの生活を見直す必要があります。そしてレジ袋をもらわなかったり、マイボトルを洗って繰り返し使ったりすることを手間と感じる人もいるでしょう。

極端に言えば、リサイクルをするための分別すらも面倒な人もいると思います。

不便さよりも利便性を取る人ももちろんいるため、そのような層へのアプローチの方法も考えなければなりません。

まずは取り組むハードルが低い、リサイクルへの認識を広める活動が大切になってくるでしょう。

新たな資源やコストがかかる場合もある

リユースの場合、ビンや服の洗浄作業が発生します。この際に多くの水が使われたり、場合によっては環境に負荷のかかる洗剤を使用する可能性も否めません。

リサイクルにおいても、繰り返しになりますが焼却時に二酸化炭素が発生するなどの課題を抱えています。

また、リサイクルなどの作業に対する人件費や材料費などのコストがかかってしまうことも課題と言えるでしょう。

世界の3Rの取り組み事例

ここからは、3Rの取り組み事例を見ていきましょう。

まずは、

- リサイクル率が高くごみの排出量が少ないことで知られているドイツ

- 大量生産・大量消費の文化から変わりつつあるアメリカ

- ごみに関する規制が厳しいシンガポール

の世界で行われている事例を紹介します。

【ドイツ】デポジットシステムでリユースを推進

国全体でリサイクル率が高いドイツでは、ペットボトルや瓶ボトルにデポジット料金が含まれていることが多く、返却すると1本あたり数十円が返金されます。

このシステムは「Mehrweg(リターナブル)」と書かれているものが対象で、店舗で返却する方法の他に、自動回収の機械で返金を受けることも可能です。

日本ではペットボトルや瓶ボトルをリサイクルに出すことが一般的ですが、一度資源に戻すため汚れていると、リサイクル後の品質が劣ってしまいます。対してドイツでは、リユースをする文化が根付いたことで、資源とエネルギーの節約を実現しました。

参考:経済産業省「ドイツにおける容器を対象としたデポジットシステムの実態」

【アメリカ】発泡スチロール容器を廃止

アメリカでは、不必要な廃棄物の発生を抑制するリデュースへの取り組みが進められています。サンフランシスコ州では既に発泡スチロール容器の使用が廃止されており、他の州でも各自治体が先行して、ごみの発生抑制のための対策を行っています。不正に使用すると罰金などが課せられるなど、厳しい基準を定めています。

他にも街のあらゆる場所に給水機が置かれ、マイボトルを持ち歩く人が増えることで使い捨て容器の消費を止める動きが進んでいるのです。

参考:地球・人間環境フォーラム「米州や自治体のプラスチック規制」

GLOBE「サンフランシスコのスーパーから始まるおしゃれな「ゴミゼロ」運動」

+その他ブログなど

【シンガポール】企業と行政が連携し3Rを推進

”都会なのにごみが落ちていない綺麗な国”と評判の良いシンガポールは、これまでポイ捨てに罰金を課すなど厳しい政策を続けてきました。その一方でごみの排出量は多く、日本と同様に埋立処分場が満杯になってしまうことが懸念されています。

そこでシンガポールは、スタートアップ企業と行政が協力し、3Rを推進しています。忙しいライフスタイルの中でも素早く分別を行う方法などをビデオにし、リサイクルなどへのハードルを下げ、国民の3Rに対する認知を高めているのです。

日本の自治体の3R取り組み事例

続いては、日本の事例を見ていきましょう。

日本では、2000年に「循環型社会形成推進基本法」において3Rの考え方が導入されました。以来、次々と自治体や企業が3Rに取り組み始めています。

【神奈川県横浜市】「ヨコハマ3R夢プラン」を掲げる!

横浜市は「ヨコハマ3R夢プラン」を掲げ、リデュース・リユース・リサイクルの推進に積極的に取り組んでいます。特にリデュースの面では、ごみの分別徹底やマイバッグ・マイボトルの利用促進を市民に呼びかけています。

また、リユースについてはフリーマーケットやリユース家具の回収・販売を支援し、資源の有効活用を推進。リサイクルでは、使用済み小型家電や食品トレー、ペットボトルの回収体制を整備しています。

さらに、ごみ出し日を知らせる公式アプリ「横浜市ごみ分別辞典」も提供し、市民の意識向上に貢献しています。

【長野県松本市】3Rに関するイベントを開催!

長野県松本市は、2021年11月に「松本市3Rでゼロカーボンマッチ」を開催しました。このイベントでは、リサイクルなどの3Rに関する展示や、回収した子供用古着の無料提供などを実施。

さらに、食品ロスを減らすためのフードシェアリングサービスについての紹介も行われ、ごみ問題全体に関して理解を深めることのできるイベントとなりました。

また、松本市のガラス瓶の分別に関しては、「生き瓶」と「雑瓶」に分け、生き瓶はリユースされるようになっています。

【徳島県上勝町】町全体で使えるものをリユース

ゼロウェイストの町と呼ばれる徳島県の上勝町では、行政とNPO法人が共同で廃棄物を減らすための取り組みを行っています。徹底した分別でリサイクルを促す他、堆肥化にも積極的に取り組み焼却されるごみの量を削減。

また、ごみステーションの中には「くるくるショップ」と呼ばれる、子供服など「持ち主にとって必要は無くなったけれどまだ使えるもの」が置かれる場所があります。訪問者は気に入った物を無料で持ち帰ることができます。

このような取り組みにより、地域の住民のリサイクルなどへの意識も高いと言います。

日本企業の3R取り組み事例

続いては、企業の取り組みを紹介します。

【ユニクロ】店舗で回収した服をリユース&リサイクル

ユニクロは衣料支援パートナーと協力し、中古の服のリユース・リサイクルに取り組んでいます。ユニクロ店舗で回収された服を仕分けし、まだ使える製品は発展途上国など、服を必要とする人々の元へ届けられています。

破れたり汚れたりしている場合は、燃料や防音材として加工しリサイクルし、最近では新たな技術で服から新しい服を製造することも可能になりました。

【ソフトバンク】携帯電話やタブレットのリユース・リサイクルを推進

大手キャリアのソフトバンクは、3R活動を推進しています。個別包装箱の小型化や、取扱証明書の書類のアプリケーション化により、ごみになってしまう物を減らすリデュースを実践。

また、機種変更などの際に回収した使用済みの携帯電話やタブレットは、まだ使える物であれば新興国に送られリユースされます。

その他にも、機種やモデルを問わず必要無くなった携帯電話を回収し、部品のリサイクルを行っています。

参考:ソフトバンク

3Rに関するよくある質問

ここでは、3Rに関するよくある質問についていくつか紹介します。

3Rを小学生向けに解説すると?

3Rは「リデュース」「リユース」「リサイクル」の3つの言葉の頭文字です。リデュースは「ごみをへらすこと」、リユースは「もう一回使うこと」、リサイクルは「ごみをもう一度材料として使うこと」です。

たとえば、いらないものをむだに買わない、使えるものは人にゆずる、空きびんを集めてまた使うなど、毎日の生活でできる工夫がたくさんあります。3Rをすることで、ごみをへらし、地球を大切にすることができます。

3Rにはマークがあるって本当?

3Rにはリサイクルマークをはじめとしたさまざまなマークがあります。たとえば、三角の矢印がぐるっとまわっている「リサイクルマーク」は、リサイクルできる製品やパッケージに使われています。

また、「PET」や「紙」「プラ」などの文字が書かれたマークもあり、これは何の素材でできているかを示しています。こうしたマークを見れば、ごみの分け方がわかり、正しくリサイクルする手助けになります。

3Rに関連するアプリはある?

3Rやごみの分別に役立つアプリがあります。たとえば横浜市が出している「横浜市ごみ分別辞典」アプリでは、出すごみの種類や曜日がわかりやすく表示されます。

他にも、ごみの分別を調べたり、リサイクル方法を教えてくれたりする全国対応のアプリもあります。3Rに取り組むには、こうしたアプリを使って、いつ・何を・どうやって出せばいいかを確認することが大切です。

スマホがあると3Rはもっと身近になります。

リデュース・リユース・リサイクルの優先順位は?

3Rには優先順位があり、1番大切なのはリデュース(ごみを出さないようにすること)です。次にリユース(使いまわせるものを再利用すること)、最後がリサイクル(ごみを資源に変えること)です。

リサイクルはよく知られていますが、実はごみをそもそも出さないようにすることが一番効果的です。この順番を意識して行動することで、より地球にやさしい生活を送ることができます。

3RとSDGsの関係

これまで紹介してきた3Rへの取り組みは、国連加盟193ヵ国が2030年に達成すべきSDGsの様々な目標に関係します。

SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」にて採択されました。貧困や気候変動などに対する17のゴールと、それらを達成するための169のターゲットから成る国際社会共通の目標です。

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」は、持続可能な生産と消費の形態を確保することを目指す内容です。リサイクルをメインに考えるのではなく、再生可能な資源でより質の高いものを得られるような生産と消費のパターンを形成することが重要です。

そこで注目された取り組みが3Rです。1度使用してごみになるような製品は極力購入せず、質の良い物を使い続け、どうしてもごみになってしまう製品は3Rを意識することで、資源を守れます。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」は、気候変動やその影響を減らすことを目的としています。気候変動は私たちの生活から排出されるCO2が大きな要因となっており、ごみの焼却やリサイクル時に発生する二酸化炭素も例外ではありません。

そこで3Rを推進し資源を循環させることで、最終処分場に送られるごみの量を減らし、リサイクル時に発生するCO2排出も削減できます。また、目標13のターゲット13-2では「気候変動への対応を、それぞれの国が、国の政策や、戦略、計画に入れる。」と掲げられており、3Rの推進を含め個人だけではなく、国や自治体・社会全体で進めていくことが重要です。

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

海の汚染を防ぎ、資源を守るために掲げられたゴールが、目標14「海の豊かさを守ろう」です。特に海洋汚染は深刻な問題で、その要因のひとつが海に流れ出た廃プラスチックです。

プラスチックは非常に便利ですが、自然に還るまでに400年かかると言われています。

これを解決するためには、リサイクルなどにより発生するごみそのものを減らす必要があります。そこで3Rを意識して生活することで、ごみの量が減り目標14に貢献するのです。

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」は、森林や陸の生態系を持続可能な方法で利用し、再生を進めていくために掲げられています。ターゲットには土地劣化が明記されており、私たちの生活の中で発生するごみや、ごみの埋め立てが関係しています。

3Rでは、ごみの発生そのものを抑制することを目的としているため、埋め立てるごみの量が減ることで土地劣化を防ぎます。また、リサイクルなどの3Rが浸透すれば、新たなごみの埋立処分場を作るために伐採される森林を減らすこともでき、陸の豊かさを守ることにつながるのです。

まとめ

3Rは、私たちが生活の中で行える取り組みです。物を買うときや捨てるときに3Rを意識することで、ごみの発生を抑制できます。近年では自治体や企業も積極的に3Rを推進しているため、より大きな効果が期待できるでしょう!

もちろんこれまでリサイクルに取り組む人も多かったと思います。しかし、地球温暖化や海洋ごみが問題視される中、3Rは課題解決に向けて優先順位が重要です。

SDGsが掲げる持続可能な社会の実現のためにも、リサイクルに加えて残りの2つのRを意識して資源を守っていくことが求められています。

<参考文献>

経済産業省|ドイツにおける容器を対象としたデポジットシステムの実態

地球・人間環境フォーラム|米州や自治体のプラスチック規制

GLOBE|サンフランシスコのスーパーから始まるおしゃれな「ゴミゼロ」運動

Cnet Japan|“ゴミ1つ落ちていない”シンガポールに異変–それを救う革新的な環境系スタートアップ

経済産業省|3R政策

松本市|松本市3Rでゼロカーボンマッチ

上勝町ゼロウェイストセンター

ユニクロ

ソフトバンク

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!