今や年間で20万件以上も報告されている児童虐待。新たな社会問題としてクローズアップされ、世間の目も厳しくなったことで、早くから救いの手を差し伸べられるケースも増えています。

しかし、それらはごく一部にすぎません。現在の私たちの社会には、過去に虐待を受けながら、理解も支援も、認識すらもされずに生きてきた、虐待サバイバーと呼ばれる人々が数多く存在します。この記事では、これまでその存在がほとんど知られてこなかった、虐待サバイバーと呼ばれる人々の困難や、その背景を追っていきます。

目次

虐待サバイバーとは

虐待サバイバーとは、親から虐待を受けて育ったにもかかわらず、誰からも見つけてもらえないまま大人になった人たちのことを言います。

そして子ども時代に受けた心身の傷は、その後も深く本人たちを苦しめます。

しかし、虐待サバイバーの人々が抱える苦しみは、現在の社会で顧みられることはほとんどありません。こうした社会の無関心や無理解によって放置され、大人になってもその後の生活のあらゆる面で困難や問題を抱えているのが虐待サバイバーの現実です。

被虐待経験者≒虐待サバイバー

ではいったいどれだけの人々が虐待サバイバーとなるのでしょう。

通常虐待から助け出された子どもは、その多くが児童福祉施設などに保護されます。

しかし、こうした社会的養護につながる子どもの数は、公式な統計はないものの、年間20万件以上報告される児童虐待相談のうち、わずか2%でしかないとされています。

つまり、虐待を受けて育った子どものほとんどが、何の救済も支援もされずに、虐待サバイバーとして大人になっているというのがこの国の現状です。

初の調査で虐待サバイバーの実態が明らかに

これだけ多くの児童虐待被害者がいるにもかかわらず、虐待サバイバーについてはほとんど世間に知られておらず、その実態も明らかにされていませんでした。

そんな中2023年の9月に、虐待サバイバーを支援する「一般社団法人Onara」によって初めて当事者683人を対象にした調査が行われました。55項目におよぶ詳細な調査の結果は、

- 回答者の性別=男性:9.1%、⼥性:86.2%(その他:4.7%)

→実⼈⼝の割合=男性:48.6%、⼥性:51.4%と⼤きく異なる - 回答者の年齢割合=18〜44歳までで40代以上の回答者の割合も相当に⼤きい

- 性的虐待の割合は36%=こども家庭庁の発表(1%程度)と⼤きく異なる

- 宗教虐待も約15%存在する

など、さまざまな点でそれまでの虐待に関する調査とは異なるものとなりました。

その背景には

- 男性の⽅が⾃分の声を出すことへの抵抗が強い

- 虐待の経験を知って欲しい想いは年齢を重ねても抱えている

- 複数の選択が回答できないこども家庭庁の調査では、いくつもの要因が重なる性的虐待を発見しにくい

といった事情があるとされています。

なお、虐待から助け出され、幸運にも社会的養護を受けられた子どもにはこうした問題がないというわけではありません。成人して施設での保護がなくなり、社会へ送り出される虐待被害児もまた、心身やその後の生活に多くの困難を抱えているのです。

虐待サバイバーの特徴と問題

上記の調査の結果や、それまでの支援団体の取り組み、あるいは当事者たちの声によって、近年虐待サバイバーがどういう人たちで、どのような問題を抱えているかが少しずつわかってきました。

そこから判明したことは、

- 虐待の影響は子ども時代で終わることはほとんどない

- 当事者たちが現在抱えている困難はほとんど認識されていない

ということです。

今なお苦しめられる後遺症

虐待サバイバーの多くは、大人になり親からの虐待がなくなっても、複雑性PTSDに由来するさまざまな心身の後遺症に悩まされています。

複雑性PTSDとはPTSD(心的外傷後ストレス障害)の一種で、一度だけの被害体験で生じる単発性PTSDとは違い、長期にわたり繰り返し続く被害体験で生じる心の後遺症です。

この複雑性PTSDは

- 解離性障害

- パニック障害

- 境界性パーソナリティ障害

- 躁うつ

などのさまざまな症状を引き起こし、日常生活にも異常をきたすようになります。そのいくつかの例をあげると

- 記憶や感覚を一時的に失い、何をしているかわからなくなる

- 落ち込みやすくなり、無気力になる

- 希死念慮・自殺願望にとらわれる

などがあります。前述の虐待サバイバーを対象にした調査でも、9割以上の当事者が自殺を考えたことがあると回答しており、そのうちの61.3%が自殺未遂を起こしています。

愛着障害による人格形成の不全

これらの後遺症を生み出す根本原因は、愛着障害と呼ばれる親子の愛着関係の喪失です。

愛着関係は子が親に強い精神的な結びつきを求め、親がそれに応えることで培われます。これによって子どもの心の健全な発達がなされ、自己主張や自己肯定感が育まれていきます。

しかし、虐待によって愛着関係が阻害されると、こうした成長はなされません。愛着障害を負った虐待サバイバーの多くは極度に自己肯定感が低く、

- 常に自分を責めて自己否定に陥り、周囲に助けを求められない

- 怒りなど感情のコントロールができず、些細なことで周囲に当たり散らす

- 依存させてくれる対象を求め、他者に強く媚びへつらうようになる

といった性格的な問題を抱えた大人になってしまいます。

就労と経済的な困難

虐待サバイバーは、愛着障害や複雑性PTSDの影響で進学や就労で困難に直面することが多くなります。彼らの多くは

- 十分な学習環境が与えられない

- 親から早く逃れたい、または親から扶養を強要される

などの理由から、低学歴のまま早期の自立を余儀なくされます。

しかし、深刻な虐待の後遺症を抱える多くの虐待サバイバーは仕事を続けることも容易ではありません。社会常識に乏しい、人間関係に異常をきたす、うつ病などで仕事を継続できない、倒れるまで働き過ぎるなどの問題により、短期で職を失い貧困に陥るケースが多いのが現状です。

前述の調査でも、虐待サバイバーの63.8%が年収160万円以下、31.7%が収入なしとなっており、障害年金や生活保護の受給割合も日本の平均に比べて極めて高くなっています。

結婚や育児・家族形成の困難

虐待サバイバーとしての体験は、結婚や育児など自らの家庭を築くうえでも大きな障壁です。

虐待サバイバーへの調査によれば、日常の困りごとで「結婚」をあげる割合が35.7%に上るなど、虐待によるさまざまな影響が結婚をとどまらせる要因になっていることがわかります。

その背景には

- 心的後遺症により人間関係がうまくつくれない

- 貧困により結婚や出産・育児に踏み切れない

- 心的後遺症により自分も我が子への虐待の連鎖を繰り返してしまうという怖れ

といった問題があり、虐待サバイバーは将来に向けた生活でも不安に怯えながら暮らすことを強いられています。

児童虐待について

こうした虐待サバイバーが生まれる原因が児童虐待であることは言うまでもありません。

日本における児童虐待の相談件数は、2022年には21万9,170件に上り、この10年間でおよそ3倍と年々増加しています。

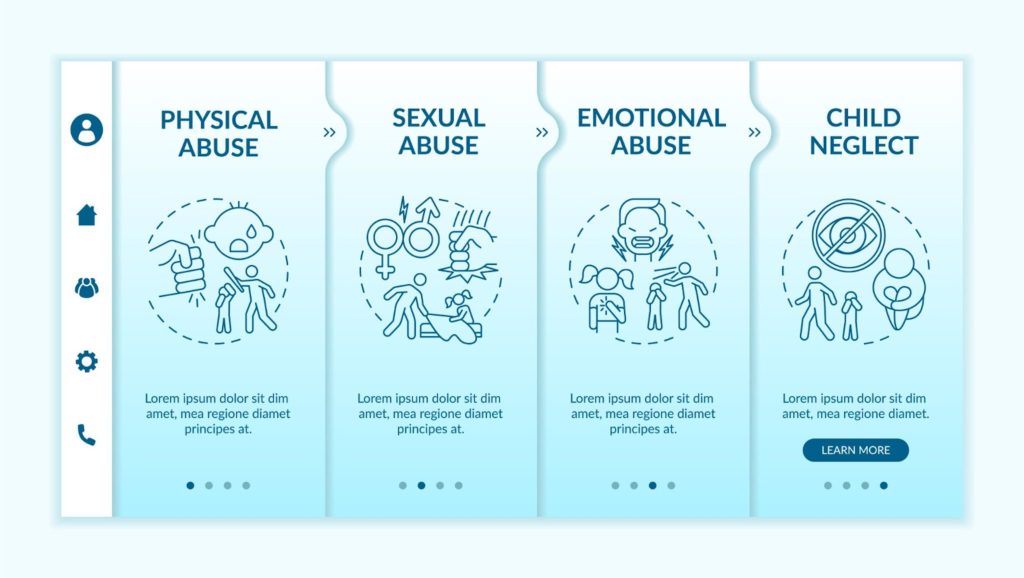

児童虐待の定義は

- 心理的虐待:言葉による脅し、きょうだい間の差別、無視、子どもの目の前での暴力など、子どもに拒否的な態度での心的外傷を与える言動(60.1%:12万4722件)

- 身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、拘束する(23.7%:4万9238件)

- ネグレクト(育児放棄):食事を与えない、家に閉じ込める、不衛生にする、車に放置する、病気や怪我でも病院に連れて行かない(15.1%:3万1452件)

- 性的虐待:子どもへの性的行為、性行為を見せるなど(統計なし)

となっており、それぞれは重複して起きていることが多いため、実際の状態は数字以上に深刻であることが予想されます。

また、上記の定義の中で近年目立ち始めているのが、目には見えない情緒的ネグレクトです。

情緒的ネグレクトとは、親が子どもに一切の関心を示さない、子どもからの求めや問いかけにも感情的な反応を示さないなどの無関心さをいいます。

これは特に心理的・身体的虐待などはなく、衣食住や医療、教育を提供していないわけでもありません。しかしそうした無関心さもまた、確実に子どもの心に傷を残します。

児童虐待が起こる原因

こうした児童虐待が起こる原因は、虐待が社会問題化するにつれ少しずつ解明されるようになってきました。その原因には、以下のようなものがあります。

原因①貧困・生活ストレス

原因のひとつは、親の経済的困窮です。

特に多いケースが、若すぎる妊娠・出産や、望まない妊娠・出産により、子育てや家族形成ができる状態にない場合です。このような場合、親が無職・未就業で十分な生活基盤がないことが多く、経済的に追い詰められ貧困に陥ってしまいます。

やがて生活苦によるストレスが蓄積されると、「子どもが言うことを聞かない」などの些細ないら立ちは、虐待として子どもに矛先が向けられるようになります。

原因②孤立家庭の増加

経済的に困窮しても、近くに親や親戚、友人、地域コミュニティなど何らかの形で助けてくれる人たちがいれば問題は少なくなります。しかし、核家族化が進み、周りにそうした関係を築けなければ孤立家庭が増加し、家庭内で何か問題が起きても、誰にも頼れません。

そのため、外に向けられない悩みやいら立ちは自身のストレスとなり、矛先はやはり子どもへと向かうことになります。

これは特に都市部において顕著に見られ、2021年の児童虐待の相談件数が最も多かったのは東京の約2万6,000件、埼玉と大阪では約1万4,000件となっています。

地域コミュニティの弱体化、人とのつながりの希薄化もまた、虐待を助長する要因のひとつと言っていいでしょう。

原因③親自身の不安なパーソナリティ

児童虐待が起こるもう一つの原因は、知的障害や精神障害・人格障害など、親自身が感情や対人関係に何らかの問題を抱えているケースです。

その中には

- 親もまた自身が虐待を受けて育ってきた

- 子連れの再婚家庭で新しくできた子どもに対する愛着関係がない

- 子育てに対する強迫観念や子どもへの要求が強すぎる

など、親が抱える精神的な問題によって育児への不安や日常的なストレスが蓄積した結果、虐待へと及んでしまうことが指摘されています。

【関連記事】児童虐待とは?種類と事件が起こる理由と現状の問題・虐待防止のためにできること

なぜ虐待サバイバーは放置されてきた?

2000年に児童虐待防止法が制定されて以来、虐待をする親への罰則の強化や、虐待を受けている、あるいは受けてきた子どもへのケアは拡充されてきました。

にもかかわらず、すでに大人になった虐待サバイバーについては全くと言っていいほど認知されず、彼らを支援する法律もありません。虐待サバイバーはなぜこんなに長く放置されているのでしょうか。

虐待サバイバーを想定していない日本の制度

その理由の一つには

- 児童虐待はあくまで子どもの問題

- 大人になって虐待が終われば解決

という考えが社会に根強く、虐待の後遺症が大人になっても続くという発想がなかったことです。また近年、社会に自己責任論が強まってきたことも事態の悪化に拍車をかけました。

虐待を受けて育った人は強い自己否定と自己肯定感の低さゆえに、成人後の社会不適応に対する「もう大人なんだから」という世間の声を、自分の責任として間にうけてしまいがちです。

そのため当事者は声を上げられずに世間に埋もれ、結果、国や行政、支援団体などは虐待サバイバーという存在を想定できずにここまできたのです。

虐待に気づいた時点で保護の対象外

虐待サバイバーの支援が行き届かない背景には、被害者本人が虐待を認識するのが遅いという事実があります。

虐待を受けている子どもたちは「自分が虐待されている」と気づくことが難しい傾向にあります。そのため、虐待サバイバーの多くが20歳以上になってから虐待を認識することが調査によってわかっています。

一方、現在の制度では社会的養護に繋がることができる時期は20歳までです。 つまり、本人が気づいた時には既に手遅れとなっていたのです。

これは私たちの社会が、虐待やその影響によるトラウマというものを、十分に理解していないことからくる問題でもあります。

支援者・専門家・精神科医などの誤った認識

日本の制度が大人の虐待サバイバーを想定していないのと同様に、精神科医や児童虐待の専門家にも大人の被害経験者への理解がない人がまだまだ多いことも、支援が遅れてきた理由です。

特に精神科医や精神科のスタッフの中には、「虐待の後遺症は子どもだけに起こる」と考えている人がいまだに少なくありません。また児童精神科医は子どもを専門に診ることがほとんどで、大人の症状にはなじみが薄いという理由も関係しています。

同時に日本では、複雑性PTSDを始め虐待の後遺症を抱える大人に対し、ケアができる専門家が非常に少ないのが現状です。多くの精神科で行われている薬物療法や、治療者の主観が強く入る心理療法では、虐待を受けた人の心理、特に大人に対する効果は薄いことがあるとも指摘されています。

虐待サバイバーに関する支援

ここまで述べてきたように、児童虐待を経験した大人は従来すべての支援の対象外であり、国の自立支援事業を利用できるのも、これまでは社会的養護を受けられた人のみに限られていました。2024年に児童福祉法が改正され、自立支援事業の生活相談に年齢制限を設けなくなったことで、成人の虐待サバイバーにも支援の糸口が開きました。とはいえその取り組みは始まったばかりで、行政の相談窓口も、公的支援もいまだ整ってはおりません。

児童虐待・虐待サバイバーに関する相談はどこにすれば良い?

児童虐待が疑われるケースを目撃したり、自分が虐待をしているのではと不安になった場合は、児童相談所の虐待対応ダイヤル「189」や、認定NPO法人児童虐待防止協会などへ連絡することをお勧めします。

虐待サバイバーについては、前述のように公的な支援体制はまだまだ整っていません。

その代わり、現在は当事者や支援者による認定NPO法人・団体が相談や支援活動を行っています。代表的な団体としては

などがあります。

この中では、一般社団法人Onaraは前述のように虐待サバイバーに関する初めての大規模な実態調査を行うなど、児童虐待対策を中心としたさまざまな支援を行っています。

4つ目に挙げた株式会社RASHISAは、主に虐待サバイバーが安心して働ける就労環境の整備や雇用創出事業などを展開しています。

【関連記事】株式会社RASHISA|虐待サバイバーの後遺症に配慮された社会を目指して展開する「被虐待者の雇用創出」と対・企業の「研修事業」

民間のカウンセリング窓口

公的ケアが十分でない現状では、虐待サバイバーを対象としたカウンセリングは民間の支援団体や相談窓口が主な相談先となります。これらの団体では、専門職である臨床心理士や公認心理師、社会福祉士などが常駐し、対面やオンラインなどでカウンセリングを受けられるようになっています。

近年は虐待サバイバーへの支援を前面に打ち出している相談窓口も増えているので、お悩みの方は一度相談してみてはいかがでしょうか。

診断方法はある?

大人になってから虐待の事実を認識する虐待サバイバーは、自分が受けてきた仕打ちが虐待かどうかを理解しにくいことがあります。また、今の段階では自分が虐待サバイバーであるかどうかを診断する明確な方法もありません。

ただしひとつの目安として、以下のサイトでは自分が「毒親」から育てられたのかどうかがセルフチェックできるようになっています。ここでは「虐待」とは明示されておらず、但し書きにもある通り、自身の親を「毒親」と断定するためのものではありません。あくまでも参考程度にですが、チェックしてみてもいいかもしれません。

毒親育ちチェックリスト:『自分は毒親に育てられたのか?』をセルフチェック! | メンタル心理そらくも

後遺症は治る?

本記事で繰り返し述べているように、虐待による複雑性PTSDは国内の専門家が少なく、治療法も確立されていません。

ただし最近では、虐待被害者に対する適切かつ定期的なカウンセリングが行われるようになって、日常生活を支障なく送れるまでに改善されるケースは着実に増えています。それでも、普段の生活でふとした時に攻撃的な衝動に襲われる、誰かに依存したい、という、愛着障害の影響や精神的不安定さを完全に治すことは困難です。

大事なのは周りの支援者の助けを借りながら、自己肯定感を得ていくこと、頑張りすぎなくていいこと、自分は大事にされていい、ということを少しずつ覚えていくことです。

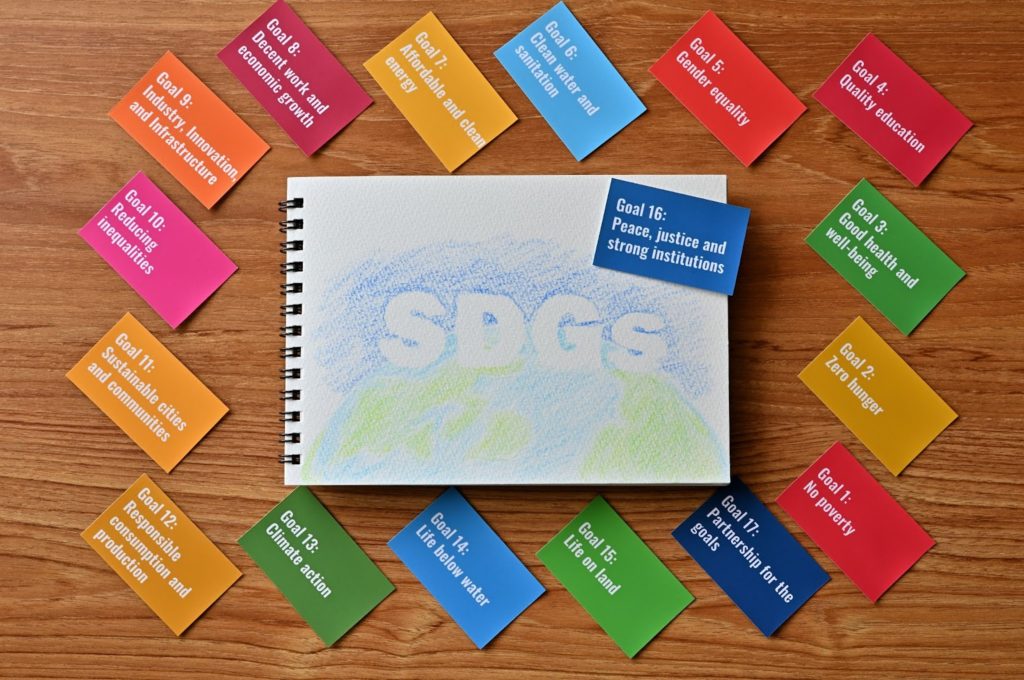

虐待サバイバーとSDGs

虐待サバイバーを救済し、虐待の連鎖を食い止めることは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも大きく貢献することにもなります。

目標16「平和と公正をすべての人に」

17の目標の中でも特に密接に関連してくるのがこの目標16です。

目標16では

- 16.1 あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。

- 16.2 子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。

というターゲットを設け、暴力や児童虐待を積極的に撲滅させるべきものとしています。

虐待サバイバーと関連の深いその他の目標としては

- 目標1「貧困をなくそう」=児童虐待の原因となる貧困を撲滅するために、あらゆる保護政策や対策が必要

- 目標3「すべての人に健康と福祉を」=すべての人々に安価で質の高い医療ケアを行うことで、心身に重い後遺症を負った虐待サバイバーや親の救済につなげる

- 目標4「質の高い教育をみんなに」=親や家庭環境にかかわらず、虐待サバイバーにも十分な能力を発揮するための教育を提供できるようにする。また保護者や当事者以外の人々が虐待サバイバーについて知ることで、貧困と虐待の連鎖を断ち切ることを目指す

があります。これらの目標が達成されることで、将来の犯罪や貧困、社会的、経済的な損失を防ぐことにもつながっていきます。

>>各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

虐待サバイバーは、その問題や当事者の困難さがようやく社会に認められるようになってきた存在です。彼ら彼女らの抱える心の問題は非常に複雑かつ深刻であるため、本記事では安易に解決策を提示することはできません。それでも、当事者たちが少しでも生きやすい状況にするため、そして次の世代に虐待を引き継がせないために、これからより一層、社会における虐待サバイバーへの理解や支援が求められています。

参考文献・資料

ルポ 虐待サバイバー:植原亮太 著/集英社新書ノンフィクション,2022年

わたし、虐待サバイバー:羽馬千恵 著/ブックマン社,2019年

虐待被害者という勿れ 虐待サバイバーという生き方:嶋守さやか 著・田中ハル 写真/新評論,2023年

「社会的養護未経験児童虐待被害者の実態調査アンケート」 統計データ分析結果|児童虐待被害者支援団体 一般社団法人Onara

虐待サバイバーの笑顔を取り戻すためにOnara応援団になってください!!(都度寄付) | Onara (congrant.com)

子ども時代に保護されなかった虐待サバイバー、5割以上が「自殺未遂」経験…”日本初”の調査で「苦しみ」の一端、浮き彫りに – 弁護士ドットコム (bengo4.com)

音に敏感、頑張りすぎる。虐待サバイバーの働きづらさとは? | 日本財団ジャーナル (nippon-foundation.or.jp)

なぜ親は子どもに虐待をしてしまうのか?背景にあるのは貧困と孤立 | 日本財団ジャーナル (nippon-foundation.or.jp)

論じられない「虐待サバイバー」の困難 児童虐待防止に必要な支援と理解:時事ドットコム (jiji.com)

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について|こども家庭庁

子どもの虐待ホットライン |児童虐待防止協会

毒親育ちチェックリスト:『自分は毒親に育てられたのか?』をセルフチェック! | メンタル心理そらくも

この記事を書いた人

shishido ライター

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。