資源の枯渇と調達リスク、廃棄物処理の限界、カーボンニュートラル実現の必要性などの社会問題を解決するために、世界はサーキュラーエコノミー(循環型経済)を目指しています。日本ではもはや常識となったSDGsも、サーキュラーエコノミーと深く関係しています。

あなたにできることを見つけるヒントとなる、サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーについて、日本経済の課題、世界と日本の企業の取り組み事例、SDGsとの関係などをわかりやすく解説します。

目次

サーキュラーエコノミーとは?簡単に解説

【サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは】

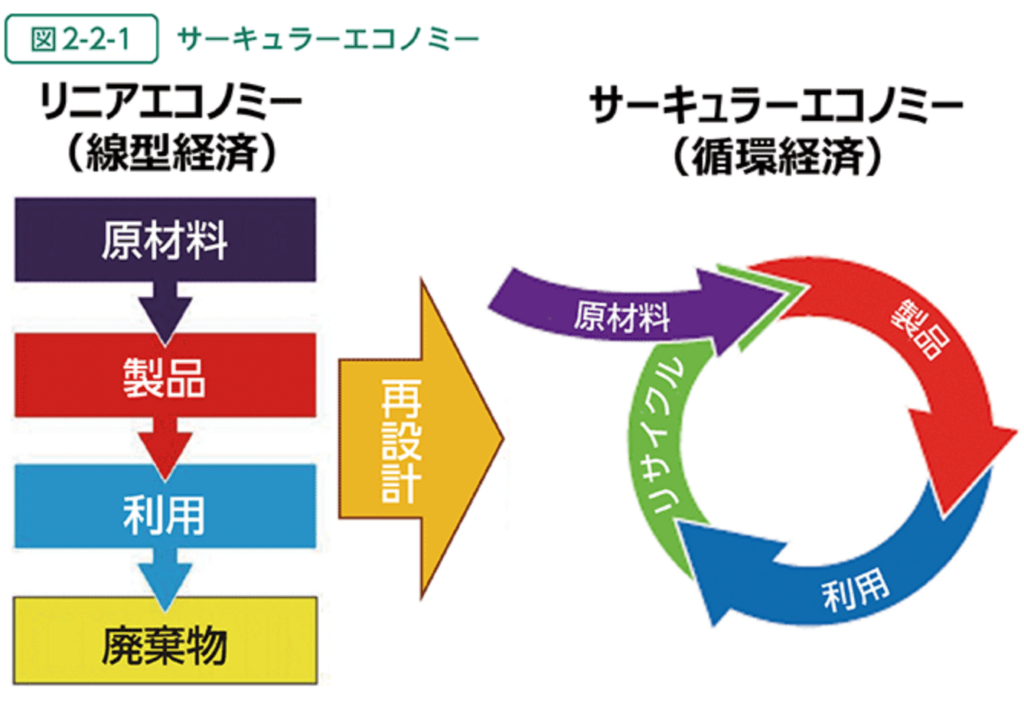

サーキュラーエコノミーとは、従来の3Rの取組に加え、資源の使用量・消費量を抑えながらこれまでのストックを有効活用し、付加価値を生み出す経済活動です。

大量生産・大量消費・大量廃棄の「リニアエコノミー(線型経済)」では、天然資源の枯渇、生物多様性の破壊などさまざまな環境問題を引き起こしてきました。

その反省から、経済活動のあらゆる段階で、「資源の効率的な利用」「廃棄物を極力減らし資源を循環的に利用」「付加価値※の最大化」を追求することが世界全体で求められています。

【関連記事】循環型社会とは?世界や日本の具体事例・SDGsとの関わりも

リニアエコノミー(直線型経済)からの脱却

これまでの経済はリニアエコノミー(直線型経済)と呼ばれ、短期的により多くの利益を出すために大量生産・大量消費・大量廃棄が当たり前に行われていました。それに加え、地球規模での人口増加や経済規模の拡大により、

- 過剰な搾取による、資源の枯渇

- 温室効果ガスの急激な増加による地球温暖化・気候変動

- 異常気象による被害の拡大

- 過剰な廃棄物による環境汚染

- 廃棄コストの増加・違法廃棄

- 生物多様性の損失による自然資源の劣化

などさまざまな問題が引き起こされ、人間の活動によって地球環境は悪化しての一途をたどりました。

このような背景から現在の地球は、このままでは将来生き物の住めない場所になってしまう危機に瀕しているのです。

【地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)による地球の状況】

上の図は「プラネタリーバウンダリー(地球の限界)」と呼ばれる、人間の活動による地球システムへの影響を評価したものです。地球に回復不可能な変化を引き起こすリスクが高い項目ほど外側に向かって伸びる形で表現されており、

- (生物種の)絶滅の速度

- 窒素・リンの循環※

に関してはすでに高リスクの領域に達していることがわかります。

サーキュラーエコノミー(循環型経済)は、人間の活動によって壊れてしまった地球のエコシステム※のバランスを取り戻し、将来も地球が豊かな生物多様性とともに生き続けることができるために、人間の経済のあるべき形なのです。

エコシステムとサーキュラーエコノミー

近年、ビジネスの場面でも「エコシステム」という言葉が使われるようになりました。エコシステムはもともと、「生態系」という意味で、主に生物学で使われてきた言葉です

。近年では、生物学の研究と経済学の研究が進んだことで、経済にも生態系のような仕組みがあることが広く認知されるようになりました。

生物学で言う「生態系」は長い地球の歴史の中で育まれた繊細なバランスを保ちながら繰り返す壮大な生命の循環です。産業革命以前は、生き物の生態系も、人間の経済も健全なバランスをそれなりに保ちながら循環していました。

しかし、産業革命以降の急速な経済成長と自然資源の消費により、現在の地球はバランスを崩してしまっている状態です。

サーキュラーエコノミーの実現とは、人間社会が次のステージへ進みながら、この崩れてしまった自然と経済のバランスを修復し、新たに良い循環を生み出すことです。

経済は私たち人間社会の中のものですが、私たち人間も生き物である以上、そこにはエコシステムが存在し、生命の循環と呼べるものがあるのです。

経済のエコシステムは企業、投資家、消費者によって構成され、どれを欠くこともできません。

【関連記事】害はあるけど害獣じゃない!オーストラリアが行う野生動物とエコシステムを守りながら人間と共存するための取り組み

次の章では日本の目指すサーキュラーエコノミーの方向性とその背景を確認しましょう。*1)

サーキュラーエコノミーの3原則

国際的にサーキュラーエコノミーを推進しているイギリスのエレン・マッカーサー財団は「サーキュラーエコノミーの3原則」として、

- 廃棄物と汚染を生み出さない設計をする

- 製品・原料を使い続ける(循環させる)

- 自然を再生する

という3点を挙げています。

サーキュラーエコノミーは廃棄物や汚染が生まれにくい製品をできるだけ長く使い続け、使い終わった後もリユースやリサイクルをしてなるべく廃棄物にならないように工夫することで、自然が再生されることを目指しています。

日本経済の課題とサーキュラーエコノミー

これまでの日本は、大量生産・大量消費・大量廃棄で短期的な利益の獲得を追求した結果、経済において「持続的低収益性のパラドックス」※と呼ばれる、苦しい状況を招いてしまいました。これは、日本が人口減少の局面に入ったことに加えて、

- 長期的な投資家※が少ない

- 個人投資家の資産運用が普及していない

- 企業と投資家の対話・意思疎通の不足

などが原因だと言われています。

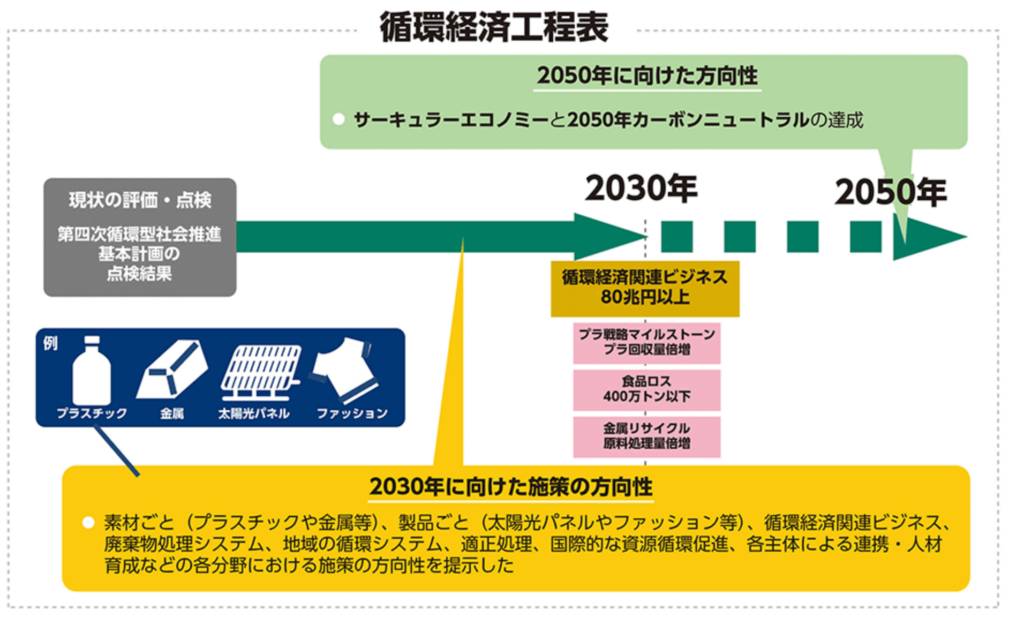

この状況を打開するために、日本はSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)※を推進し、サーキュラーエコノミーの実現を目指しています。

世界的な経済社会の変化に対応する

世界的な経済社会は、

- 地球の資源の限界(プラネタリー・バウンダリー)を超えない活動

- Well-Being※の実現

の同時達成を目指しています。その中で日本が目指すのは、環境・社会・経済の好循環を生み出し、持続可能な社会を構築することです。近年の世界経済・社会は、

- 世界的な人口増加・経済成長・消費拡大(将来的な資源枯渇の懸念)

- 廃棄物増加

- 地球温暖化

- 海洋プラスチックごみ

- 生物多様性の損失

- 人権問題(児童労働・紛争など)

など、多くの深刻な課題を抱えています。これらのほとんどはサーキュラーエコノミーが実現すれば解決されると考えられています。

また、ESG投資※の拡大やエシカル消費※の浸透など、環境問題への意識が高まったことにより、世界市場・日本市場ともに、あらゆる経済活動に環境への配慮を求めるようになってきました。

資金循環の活発な経済へ

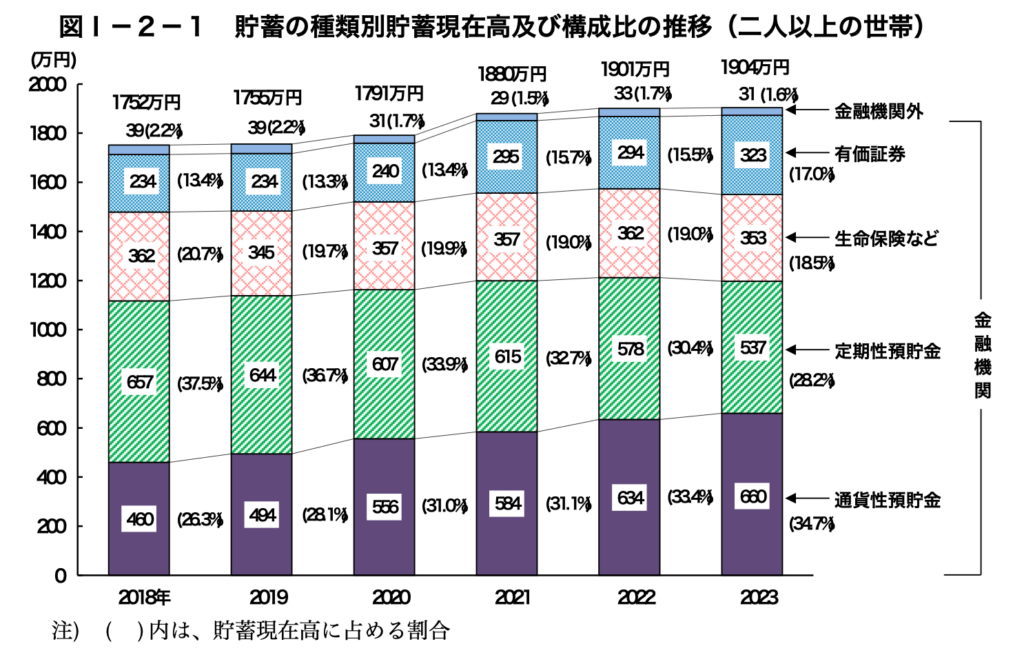

日本の経済が「持続的低収益性のパラドックス」に陥ってしまった原因の1つとして、日本人が家計の貯蓄のほとんどを「銀行に預金する」という形で保有している点もあります。

経済にとって、価値(多くの場合お金)の流れは、血液のようなものです。

しかし、現状、日本ではその流れが活発とは言えません。

下のグラフは2023年5月に総務省統計局が発表した日本の2人以上世帯の2022年の貯蓄の状況です。貯蓄の残高平均は1901万円で、2021年に比べて1.1%(21万円)の増加で2022年以降では最多でした。

貯蓄の構成は通貨性預貯金(普通預金)が33.4%と最も多く、定期性預貯金(定期預金)が30.4%、生命保険などが19.0%と続きます。日本全体の貯蓄のうち、有価証券などで運用されている資産は15.5%ほどで、残りの84.5%は金融機関や自宅などに「ただ貯金しているだけ」という状況です。

【貯蓄の種類別貯蓄現在高及び構成比の推移(二人以上の世帯)】

もちろん金融機関は預貯金として預かったお金を運用していますが、それによって出た利益はほとんど預金者に還元されません。

2021年末の家計の金融資産総額は2,023兆円となっているため、上のグラフの貯蓄構成の割合は2人以上世帯のものですが、これを参考に試算すると約1,709兆円が運用されず、眠っていると言えます。

個人消費も弱まる中で、円安ドル高の影響を受けて、個人投資家の間ではアメリカなど海外の株や投資信託が人気を増しています。

このように、

- 収入を得たら貯金する

- 個人投資家は海外に投資する

- 消費活動は停滞

という国民の傾向から、国内の経済は「貧血状態」なのです。

日本がサーキュラーエコノミーを実現するためには、このような眠っているだけの資産を、それぞれの家計にあった適切なバランスで「消費」「運用」し、経済の循環を活性化させる必要があります。

「循環型経済」「サーキュラーエコノミー」と聞くと、環境意識の高い多くの人は

廃棄物を出さない資源の循環を目指す産業・消費活動

の側面ばかりに注視しがちですが、それを叶えるには

- 産業の高効率で資源をリサイクルする技術開発

- 企業の技術開発や持続可能な産業形態へ移行するための資金確保

- 家計の資産運用で効率的に利益を得ながら、企業に資金を提供

などが必要なのです。

次の章では、サーキュラーエコノミー実現のために企業・投資家・消費者それぞれが、どのように行動していくべきかを考えます。*2)

サーキュラーエコノミー実現のため企業・投資家・消費者ができること

【循環経済への転換に向けた方向性】

経済は政府が方向性を定め、企業・投資家・消費者の活動によって動いています。日本がサーキュラーエコノミーを実現させるためには、企業が循環型の生産システムへ移行することが必要ですが、そのためにはその活動の価値が評価され、資金が調達できなければ取り組みが進みません。

【企業】循環型経済に対応したビジネスモデルへ

世界でもサーキュラーエコノミーを目指す活動が適切に評価されるようになってきました。

同時に、地球環境に負荷をかける事業活動は、事業を継続していく上で大きなリスク要因と評価されるようになり、今後だんだんと、金融機関や投資家からの融資・投資が難しくなることが予想されます。

つまり、将来の持続的な経営の維持・成長のためには、どの企業もサーキュラーエコノミーへのSXを理解し、経営戦略に取り込んでいく必要があります。

企業はこれまでの3R※の延長ではなく、「環境保全と経済成長の両立・好循環」を前提とした経営戦略に転換することが重要です。動脈産業※は、製品を「リサイクルを前提としたデザイン」に移行し、静脈産業※と連携することでリサイクルルートを確立します。

- 環境配慮設計による新たな付加価値と市場の創出

- 再生材などの環境配慮型素材の積極利用

- オーダーメイド型の製品設計による余剰機能などの削減

- 高耐久・アップグレード可能・修理可能などの長期使用を前提とした設計

- リース・シェアリング・サブスクリプションなどの形で製品を流通させ、使用後に製品を回収する

- 静脈産業との連携による自主回収・リサイクルルートの確立

このような取り組みにより、あらゆる産業で新たなビジネスチャンスや市場の創出を目指します。

サーキュラーエコノミーと3Rはよく似ている考え方ですが、相違点もあります。

出てしまった廃棄物を活用するための考え方が3Rで、廃棄物を発生させないための考え方がサーキュラーエコノミーです。

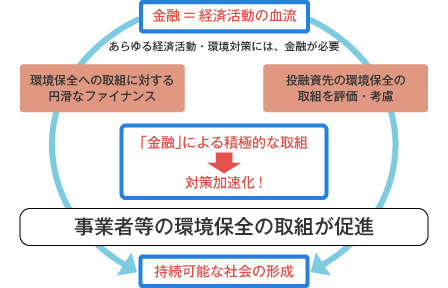

【投資家】循環型のビジネスモデルに適正な投資

【環境金融の役割】

資金の流れが社会の経済活動に与える影響は非常に大きいと言えます。つまり、社会の仕組みを循環型に変えるためには、資金の流れをサーキュラーエコノミー実現に向かう活動に適切に向かうように変えていく必要があります。

企業が循環性の高いビジネスモデルを積極的に取り入れるためには、投資家が

- 環境に配慮した製品や循環性の高い製品を適正に評価

- 長期的な視野に基づいた投資(=ESG投資)

によって、社会がサーキュラーエコノミーの実現に向かうための資金の流れを積極的に作り出すことが重要です。

投資家は投資先企業の価値創造を期待して資金を提供し、企業の成長を後押しする存在です。企業の持続的な成長は企業と投資家の協力(協創)の成果と言えます。

このような持続可能な社会の循環型経済に向けた取り組みのために資金を調達・管理・運用するシステムを「サステナブルファイナンス」、その中でも特に省エネルギーや温室効果ガス排出量の少ないエネルギーの利用などへの移行に焦点を当てたシステムを「トランジション・ファイナンス」と呼びます。

政府はこのような資金調達の仕組みを促進するため、金融機関への支援も行っています。

【関連記事】サステナブルファイナンスとは?ESGとの違い、メリット・デメリット、事例を解説

【関連記事】トランジション・ファイナンスとは?基本指針、国内事例、メリットや課題も

【日本政府の行なっている経済と環境の好循環のための金融支援】

【消費者】循環型経済システムの一員として責任ある消費行動

私たち消費者は、ひとりひとりの経済全体への影響力は小さくても、投票のようにあなたが日々「何を選ぶか」によって全体で「今何が支持されるのか」という影響を与えています。

企業は消費者に選ばれる製品やサービスを提供する努力をしますし、投資家は消費者に選ばれる商品やサービスを提供する企業に投資をして利益を上げようとします。

つまり消費者が

- 日本や企業の経済の現状と課題

- サーキュラーエコノミー実現に向けての方向性

- SDGs目標

などをよく理解し、ひとりひとりができる範囲で進むべき方向性にあった選択を繰り返せば、とても大きな推進力となるのです。ここで注意が必要なのは、このような行動は「余裕がある人だけが取り組む慈善活動」といった従来の感覚から脱却することです。

社会問題のために自分を犠牲にするという考えは捨てて、あなた自身の将来を長期的に考えて今選択すべきものを見極めましょう。

「社会問題解決と利益確保の両立」が必要なのは、企業・投資家だけでなく、消費者であるあなた自身もなのです。

【新たなICTの進展によるビジネスエコシステムの変化】

上の図からもわかるように、ICT※の進歩により消費者が経済に与える影響力は従来よりも大きくなり、また、生産(供給)と消費(需要)の関係も多様化しています。

このような流通の多様化は、「メルカリ」のように不要になった物を必要としている人を見つけたり、多様な廃棄物を資源として回収する企業とのマッチングなど、「モノの循環」を活発化させます。

次の章では、海外の企業のサーキュラーエコノミーへの取り組み事例を紹介します。*3)

世界企業のサーキュラーエコノミー取り組み事例【PHILIPS】

フィリップス(PHILIPS)はオランダのアムステルダムに本社を置くグローバル企業です。株式会社フィリップス・ジャパンという名称で日本法人もあります。

「世界中の健康と幸福を改善する」という宣言のもと、2030年までに25億人の寿命を改善することを目指し、さまざまな電子機器を生産しています。

フィリップスは製品に「EcoDesign(エコデザイン)」を導入し、サプライヤーと協力して環境への負荷を最小限に抑える取り組みを推進しています。

【フィリップスのサーキュラーエコノミー】

フィリップスはサーキュラーエコノミーへの取り組みとして2025年までに、

- 循環型製品、サービス、ソリューションから収益の25%を生み出す

- すべての専門医療機器の下取りを提供し、責任ある再利用のルートを確立する

- 循環的な資源の活用により埋め立て地に送る廃棄物ゼロを目指す

という目標を掲げています。

季節ごとの日照時間を計算して明るさの必要性を把握

【フィリップスの照明の毎日の習慣に合わせた照明レシピ】

フィリップスは、企業が管理している駐車場やオフィスビルなどの施設照明を無料でLEDに交換し、10年間のメンテナンス保証を付けるサービスを展開しています。従来、使い終わった電球は基本的に燃えないゴミとして廃棄されてきました。

中でも電球型蛍光灯は水銀が使われているため有害ゴミに分類され、正しく処理されないと環境や健康に害を与えるとされてきました。

そこでLED電球に換え、企業側が製品を所有することで、そうした問題を解消することができたのです。

【フィリップスの提案するスマートな照明】

クライアントのメリットは、照明への巨額の初期投資が不要であることや電力が安く済むことに加え、LEDを使用することで排出されるCO2の削減になることです。これらの取り組みから、企業イメージの向上も期待できます。

一方でフィリップス側は、提供するLEDに搭載されるインテリジェントセンサーから送られるデータを集めることで、ビジネスの提案・改善ができるメリットがあります。

データからは、駐車場であれば季節ごとの点灯時間、オフィスビルであればどの部屋がどのくらいの頻度で使われているかという統計が分かります。

こうした分析によって、電力消費を抑えられるオフィス利用方法や、使われていない場所の有効活用を提案することが可能となり、照明器具を使った省エネや事業の効率化などのコンサルティング事業を可能にしました。

海外の事例に続いて、次の章では日本の企業の事例を見てみましょう。 *4)

日本企業のサーキュラーエコノミー取り組み事例【mizkan】

【ミツカン「ZENB』の豆ヌードル】

愛知県半田市にある食品メーカー・ミツカングループは、食材を余すことなく使って食品ロスを削減するブランド「ZENB(ゼンブ)」を立ち上げました。 ZENBは食べ物が「やがて命に変わるもの」という視点から、10年後の人と社会と地球の健康のために始動しました。

食品ロス削減だけではなく、消費者を満足させることが目的

【ZENBの商品ラインナップ】

ZENBでは、規格外で市場に出回らなかったもの、売れ残ってしまった野菜を積極的に使った野菜スティックバーと、パンに塗るペーストなどを開発しました。

これらの商品は食品ロス削減だけでなく、添加物に頼らず、食材の持つうまみを維持したまま提供する方法の研究を重ねるなど、美味しさにもこだわりました。

丸ごと野菜を食べて環境負荷低減

特に産業革命以降、人間の食文化は自然に多くの負担をかけていました。ZENBでは、これからの未来を考え、

- 素材を余すところなく使う製法の開発

- パッケージに使うプラスチックを極力減らす

- 使用済みペットボトルの再利用

などに取り組んでいます。資源の有効活用は地球環境に貢献すると同時に、素材の栄養素を余すことなく摂れる技術の開発により、

- おいしさ

- 栄養

- 自然

の3つ全てが=(イコール)でつながる新しい価値の創造を目指しています。

京都市とのパートナーシップで食の循環を目指す

【「もったいない」を削減する「もったい漬け」】

ミツカンはサステナブルな都市を目指す京都市とパートナーシップを結び、「京都の野菜を無駄なくおいしく食べつくす」というコンセプトのもと、食の循環につながるさまざまな取り組みを行なっています。

- 余らせてしまう

- 食べられるのに捨ててしまう

の「もったいない」を解決するメニューの開発や親子向けのワークショップなど、野菜をおいしく無駄なく使い、食品ロス削減につながる活動を広げています。

【まるごとベーカリー】

食品ロス削減の取り組みとして、学校法人大和学園の京都製菓製パン技術専門学校の学生とSDGsに視点をおいた複合商業施設「GOOD NATURE STATION」がコラボレーションしてレシピを開発しています。

ミツカンの「カンタン酢」シリーズを使った「食品ロス・パン・ピクルス」をテーマにしたレシピを考案し、大和学園内やGOOD NATURE STATION内のカフェなどで期間限定発売します。

この活動は、地域の学生参加型のプロジェクトで「はみだし野菜」の有効活用とミツカン商品の良さのアピールを両立しています。健康にも良い「酢」を使ってピクルスにすれば、余った野菜も食べることができ、しばらく保存しておくこともできます。

冷蔵庫が普及する前の時代には世界各地で行われていた生活の知恵ですが、「食べれるところは全部食べる」という意識が薄れてしまった現代の日本人にとって、食品ロスに向き合う優れた手段です。

自分好みの酢で自分好みの味付けができる楽しさや、これまで捨てていた部分が美味しく食べられた時の驚きなど、新たな体験による「心の豊かさ」にも貢献します。

最先端技術を駆使して省エネや快適性、効率化を実現するフィリップスの取り組みとは対照的に、ミツカンの取り組みは伝統的な「酢漬け」を広めることによる「食」への意識改革です。

サーキュラーエコノミーへの取り組みはこのように多種多様で、あなたにも「できること」をさまざまな場面で見つけることができます。

次の章ではサーキュラーエコノミーとSDGsの関係を確認しましょう!*5)

サーキュラーエコノミーに関するよくある質問

サーキュラーエコノミーに関するよくある質問をまとめました。リサイクルとの違いや、サーキュラーエコノミー展について解説しています。

サーキュラーエコノミー以外に環境問題に関するノウハウが深まるため、ご覧ください。

環境省では特定プラスチック使用製品多重提供事業者に罰則がある?

特定プラスチック使用製品多重提供事業者とは「前年度提供した特定プラスチック使用製品の量が5t以上」の事業者のことです。指導・助言に留まらず、勧告や命令処置の後に違反した場合、50万円以下の罰金が課せられます。

特定プラスチック使用製品の代表例として、以下のものがあります。

- プラスチック製のフォーク

- プラスチック製のスプーン

- プラスチック製のストロー

- プラスチック製の歯ブラシ

企業の担当者は、一年で5t以上消費しないようにしましょう。

サーキュラーエコノミーとリサイクルとの違いは?

リサイクルとは、不要になったゴミを資源として再生し、再び製品を作り出すことです。一方で、サーキュラーエコノミーとは「作る・使う・捨てる」の経済システムから脱却し、資源を循環させるシステムのことを指します。

サーキュラーエコノミーはリサイクルと異なり、ゴミを出さないことを前提にしている特徴があります。

サーキュラーエコノミー展・サーキュラーエコノミーEXPOとは?

サーキュラーエコノミー展とは、循環型経済の実現に向けた製品や技術を出展する展覧会のことです。サステナブル経営を目指す企業のビジネス改革を後押しするために、開催されています。訪れれば、サーキュラーエコノミーに関する最新動向を学べます。

サーキュラーエコノミーとSDGsの関係

SDGsとは、2015年9月に国連で採択された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、 経済・社会・環境が抱える課題に対して、17の目標と、それを達成するための169のターゲットを示しています。

サーキュラーエコノミーは、ほとんど全てのSDGs目標と深く関わっています。その中でも直接的に関係するものを1つずつ見ていきましょう。

SDGs目標12との関係

「つくる責任つかう責任」は、持続可能な消費と生産を実現しようという目標です。モノをできるだけ長く使い続けるという点と、使い終わった後にも配慮したものづくりという点で、サーキュラーエコノミーと相性の良い目標です。

SDGs目標13との関係

「気候変動に具体的な対策を」は、気候変動及びその影響を軽減するための対策をしようという目標です。

世界では、干ばつ、集中豪雨、大型台風、熱波による火災などさまざまな自然災害が起こっています。

こうした災害は、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の影響が大きいとされており、廃棄物を出さないことを目指しているサーキュラーエコノミーは、温室効果ガスの削減も叶えるので、目標13の達成にも貢献します。

SDGs目標14との関係

「海の豊かさを守ろう」は、海洋汚染の防止や海の資源の管理に関する目標です。

現在、年間800万トンのゴミが海へ流れていることが分かっており、2050年にはゴミの量が海の魚の量を超えると予想されているほど深刻化しています。

ゴミが増えることで海洋汚染が進み、さらにその海の生き物に悪影響を与えています。

サーキュラーエコノミーでは、設計段階から廃棄物を出さないこと、そして自然システムを再生することが目指されるため、海洋汚染と海の生態系を保護する点で目標14の課題と深く関わってきます。

SDGs目標15との関係

「陸の豊かさを守ろう」は、陸の資源を守り、砂漠化を防いで、あらゆる生物が生きられる環境を作ろうという目標です。

これまでのリニアエコノミーでは、新しい資源を採掘するため大規模な開拓が行われ、生物の住処が奪われてきました。これにより、多くの生き物が絶滅の危機に瀕しています。

既存の資源と資産を循環し使い続けることで、資源の採掘機会を減らし、生態系を守ることができます。

まとめ

サーキュラーエコノミーは世界が目指す「今後の経済のあるべき姿」です。SDGs目標が目指しているものでもあります。

日本は急速で大規模な都市開発を経験し、過去にはさまざまな公害も乗り越えて来ました。今度は自然との共存共生、世界経済との共存共生のサーキュラーエコノミー実現に向けての挑戦です。

ここまでに学んだように、サーキュラーエコノミー実現には、

- 循環型の社会構造に移行するための資金と資金の好循環

- サーキュラーエコノミーの実現の可能性を高めるイノベーション

- 社会のサーキュラーエコノミーやSDGsへの正しい知識

- サーキュラーエコノミーに貢献する消費者の選択

- 家計の貯蓄残高のバランスの良い運用とサステナブルを意識した投資

などが必要です。この中にはあなたも取り組むことができることが複数あるはずです。

あなたも経済の循環を支える1人です。今の生活を見直して、できることから少しずつアクションを起こしましょう!

〈参考・引用文献〉

*1)サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは?

経済産業省『工業統計調査の用語について 付加価値額』

経済産業省・環境省『サーキュラー・エコノミー及びプラスチック資源循環分野の 取組について』p.2(2020年5月)

循環型社会とは?世界や日本の具体事例・SDGsとの関わりも

BBC『Ellen MacArthur on the ‘circular economy’』(2013年1月)

環境省『第五次環境基本計画に至る持続可能な社会への潮流』p.5

エコシステムとは?ビジネスにおける意味や取組事例などをわかりやすく解説

*2)日本経済の課題とサーキュラーエコノミー

経済産業省『平成30年度 地方創生に向けたスタートアップエコシステム』p.12(2019年2月)

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは?企業が取り組むSX事例の紹介も

経済産業省『「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト(伊藤レポート) 』(2014年8月)

【企業が注目】ウェルビーイングとは?意味と5つの要素、福祉の側面、取り組み事例

ESG投資とは?仕組みや種類、メリット・デメリット・問題点、企業の取り組み事例

エシカルとは?エシカル消費が重視される原因・問題点、私たちにできること・SDGsの関係

総務省統計局『家計調査報告(貯蓄・負債編)-2022年(令和4年)平均結果-(二人以上の世帯)貯蓄の状況』p.7(2023年5月)

日本経済新聞『家計の金融資産、21年末に初の2000兆円超 現預金滞留』(2022年3月)

*3)企業・投資家・消費者が作るサーキュラーエコノミー

経済産業省『循環経済ビジョン2020(概要)』(2020年5月)

経済産業省『企業と投資家の対話 事務局資料』p.4(2020年2月)

経済産業省『3R政策』

環境省『環境と金融』

経済産業省『企業と投資家の対話 議論のための基礎資料』p.16(2015年6月)

サステナブルファイナンスとは?ESGとの違い、メリット・デメリット、事例を解説

トランジション・ファイナンスとは?基本指針、国内事例、メリットや課題も

経済産業省『カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援制度(利子補給事業等)』

総務省『第1部 特集 人口減少時代のICTによる持続的成長 第2節 新たなエコノミーの形成』

*4)世界企業の取組事例【PHILIPS】

PHILIPS『Scaling up our circular products and services』

PHILIPS『環境、社会、ガバナンス』

PHILIPS『The circular imperative』

PHILIPS『照明がもたらす快適な暮らし』

PHILIPS『SpaceWise』

PHILIPS『Transform your office into an inspiring place to work』

PHILIPS『Make the most of your office lighting with the upgradable sensor slot』

*5)日本企業の取り組み事例【mizkan】

ZENB『ZENB NOODLE』

ZENB『ZENBについて』

mizkan『食の循環を目指した、京都市との取り組み』

mizkan『2022年度「まるごとベーカリー」「はみだし野菜」のピクルスで、野菜もパンも、もっとおいしく!』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。