サンゴ礁は「海の熱帯雨林」とも呼ばれ、多くの海洋生物の生息地となっています。

その中で、地球温暖化の進行とともに、サンゴの白化現象が世界中で深刻化しています。

サンゴの白化現象は、サンゴ礁消失に直結し、私たちの生活にも大きな影響を与える可能性があります。サンゴの白化現象とはなぜ起こり、どうそれに対策すべきでしょうか。

サンゴの白化現象の原因や影響、対策として私たちにできることについて考えてみましょう。

目次

サンゴの白化現象とは?

サンゴの白化現象とは、環境ストレスによってサンゴ体内の共生藻類(褐虫藻)が失われ、サンゴの白い骨格が透けて見える状態を指します。この現象は、サンゴ礁に形成される生態系の存続を脅かす深刻な問題となっています。

そもそもサンゴはどんな生き物?

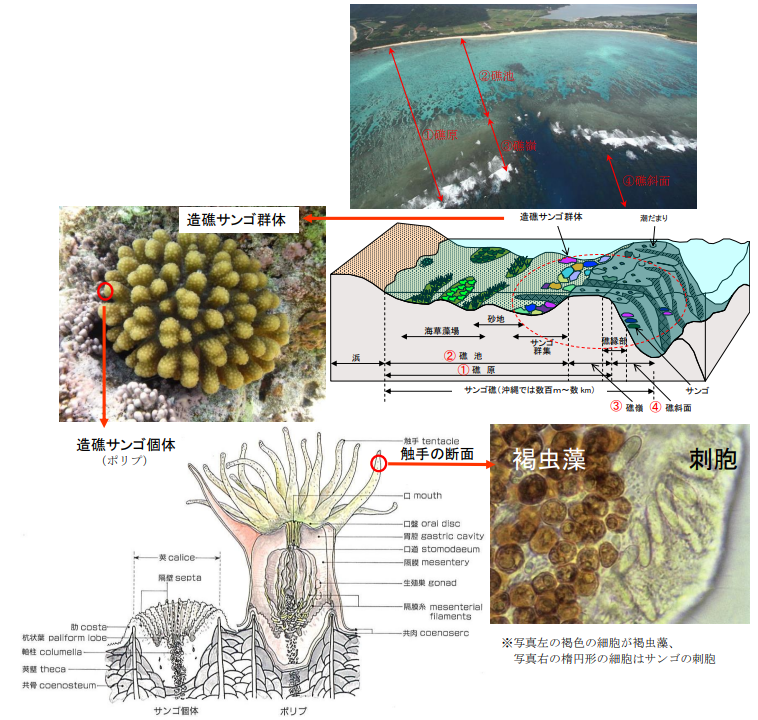

【サンゴ体の構造】

サンゴは、海洋に生息する刺胞動物門※に属する生物です。クラゲやイソギンチャクと同じ仲間に分類され、主に熱帯や亜熱帯の浅い海に生息しています。生物学的には以下の特徴を持っています。

【サンゴの特徴】

- 動物性:サンゴは一見植物のようだが、れっきとした動物

- 群体性:多くのサンゴは、ポリープと呼ばれる小さな個体が集まって群体を形成

- 骨格形成:イシサンゴ類は、炭酸カルシウムの骨格を形成し、これがサンゴ礁の基盤となる

- 繁殖方法:無性生殖(出芽や断片化)と有性生殖(放送産卵や陰気)の両方

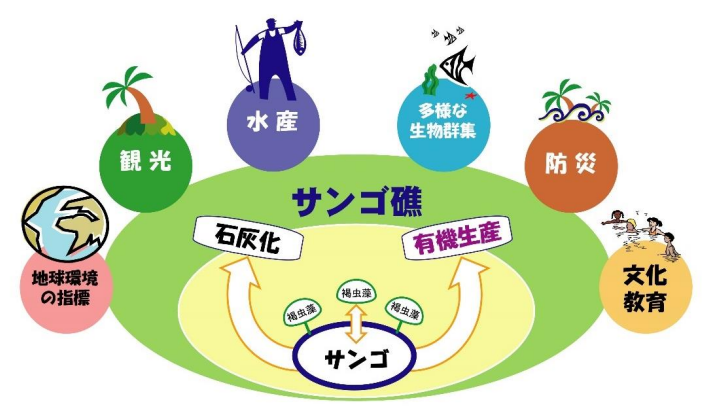

環境学的には、サンゴは海洋生態系の要となる重要な存在です。

- 生物多様性:サンゴ礁は、海洋の生物多様性の中心地であり、多くの海洋生物の生息地

- 環境指標:サンゴは環境変化に敏感で、海洋環境の健康状態を示す重要な指標生物

- 沿岸保護:サンゴ礁は波の力を弱め、沿岸地域を保護する天然の防波堤の役割を果たす

また、サンゴは資源としての価値も非常に高い生き物です。

- 観光資源:美しいサンゴ礁は、ダイビングやスノーケリングなどの観光産業を支える

- 水産資源:多くの魚類や海洋生物の生息地となり、水産業に貢献

- 医薬品開発:サンゴから抽出される化合物は、新薬開発の可能性が期待されている

- 気候変動研究:サンゴの骨格は過去の気候変動の記録を保持しており、気候研究に重要な情報を提供

【サンゴと褐虫藻の共生関係によって形成されるサンゴ礁の主な機能】

造礁サンゴとサンゴ礁

【造礁サンゴとサンゴ礁】

造礁サンゴは、体内に褐虫藻を共生させ、成長が速く、サンゴ礁の形成に貢献する特殊な種類のサンゴを指します。サンゴ礁は、これらの造礁サンゴや他の生物の石灰質の遺骸が長年にわたって積み重なってできた地形のことです。

サンゴと褐虫藻の共生関係

【サンゴと褐虫藻など微生物との共生関係】

サンゴは動物でありながら、体内に褐虫藻という藻類を共生させています。この共生関係により、サンゴは通常褐色をしています。

褐虫藻は光合成を行い、その生産物をサンゴに提供することで、サンゴの栄養源となっています。この独特な関係が、サンゴ礁生態系の基盤となっているのです。

白化現象とは?メカニズムを解説

【サンゴの客家減少の仕組み】

サンゴの白化現象は、海洋生態系の健全性を脅かす重大な問題です。この現象は、サンゴと共生関係にある褐虫藻が、ストレス要因によってサンゴの体内から失われることで引き起こされます。

具体的に、白化は以下のように進行します。

- ストレス要因の発生:主に海水温の上昇が原因(他の環境ストレスも関与)

- 褐虫藻の離脱:ストレスにより、サンゴ体内の褐虫藻が活性酸素を過剰に産生し、サンゴから排出

- 白色化:褐虫藻を失ったサンゴは透明になり、内部の白い骨格が透けて見える

- エネルギー不足:褐虫藻からのエネルギー供給が絶たれ、サンゴは生存の危機に瀕する

サンゴの白化現象は、短期間であれば回復の可能性がありますが、長期化すると致命的な結果をもたらす可能性があります。また、地球規模の環境変動と密接に関連しており、その対策は海洋生態系の保全において喫緊の課題となっています。

白化したサンゴの外観と状態

【高水温により白化したサンゴ(沖縄県 宮古島)】

白化直後のサンゴはまだ生きており、環境が改善されれば回復する可能性があります。しかし、白化状態が長期化すると、サンゴは栄養不足に陥り、最終的に死に至ります。

このため、白化の早期発見と迅速な対策が極めて重要となります。

サンゴの白化現象は、単なる見た目の変化ではなく、海洋生態系全体に影響を及ぼす深刻な問題です。この現象を理解し、適切な対策を講じることが、豊かな海洋環境を守るために不可欠です。

次の章では、この白化現象を引き起こす具体的な原因について、より詳しく探っていきます。*1)

サンゴ礁の白化現象が起きる原因

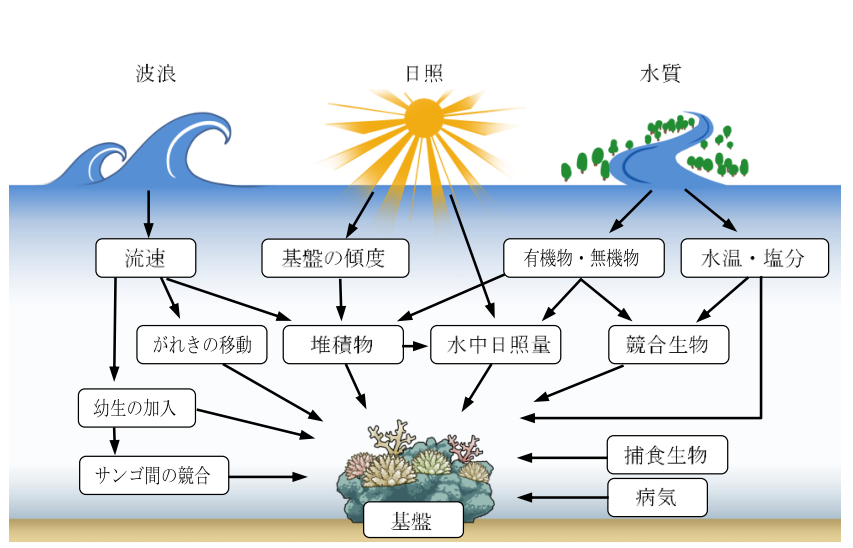

【サンゴと環境条件】

サンゴの白化現象は、複雑な要因が絡み合って引き起こされる深刻な環境問題です。この現象の背後にある原因を理解することは、サンゴ礁生態系の保全に向けた効果的な対策を講じる上で極めて重要です。下が「サンゴの白化現象の主な原因と概要」をまとめた表です。

| 主な原因 | 概要 |

|---|---|

| 海水温の上昇 | 地球温暖化やエルニーニョなどにより海水温が上昇し、サンゴの適温(25〜28℃)を超えると白化が起きる |

| 環境ストレス要因 | 過度な日射、淡水流入、赤土や土砂、水質汚染、富栄養化、観光による物理的損傷などが複合的に影響 |

| 台風の巨大化 | 気候変動で台風の発生地点や強度が変化し、サンゴ礁を物理的に破壊して回復を妨げる |

| 食害生物の増加 | オニヒトデやシロレイシガイダマシなどの捕食により、サンゴが直接的に破壊される |

| サンゴの卵量不足 | 産卵量の減少により、新しいサンゴの個体数が減り、自然回復力が低下する |

| 海藻類の増加 | 海藻がサンゴの光合成を妨げ、空間や光を奪って成長や再生を阻害する |

特に重要なのは「海水温の上昇」で、サンゴの適温(25〜28℃)を超えると白化リスクが急上昇します。その他にも、環境ストレスや台風、食害生物、卵量の減少、海藻の増加などが複合的に影響しています。サンゴの白化は、単一の要因ではなく、複数の環境ストレスが複合的に作用して起こることが多いと考えられています。

サンゴの白化現象は、地球規模の気候変動から局所的な環境変化まで、さまざまな要因が絡み合って引き起こされる複雑な問題です。この問題に取り組むためには、温室効果ガスの削減による地球温暖化の抑制と同時に、地域ごとの環境ストレス要因を特定し、その低減に努めることが重要です。*2)

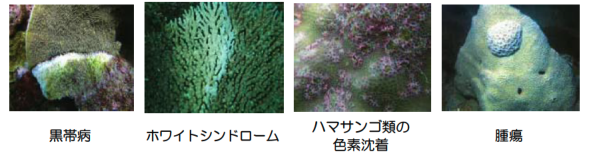

サンゴの病気

【日本で確認されているサンゴの主な感染症】

サンゴの病気も、海洋生態系の健全性を脅かす重大な問題です。日本で確認されている主なサンゴの感染症には、以下のようなものが挙げられます。

黒帯病

黒帯病は、最も古くから確認されているサンゴの病気の一つで、シアノバクテリアなど複数の微生物が関与すると考えられています。サンゴの軟組織に感染が広がると、骨格との境界に黒い帯状の病変が形成され、時間の経過とともに健康な組織を侵食していきます。

進行速度が比較的速く、放置するとサンゴ全体が死滅する恐れがあります。高水温や富栄養化した海域で発生しやすい点も特徴です。

ホワイトシンドローム

ホワイトシンドロームは、サンゴの体組織が壊死し、骨格が露出することで白く見える病気です。白化現象とは異なり、褐虫藻の喪失ではなく、サンゴ自体の組織が失われる点が大きな違いです。

原因としては細菌感染や水温上昇、紫外線の増加など複数の環境ストレスが関与すると考えられています。進行すると回復が難しく、群体全体に被害が及ぶ場合もあります。

ハマサンゴ類の色素沈着

ハマサンゴ類に見られる色素沈着は、組織の一部が通常とは異なる濃い色に変化する症状です。この変化は病原体への防御反応や環境ストレスへの適応反応と考えられており、必ずしも即座に致命的となるわけではありません。

しかし、寄生虫や細菌感染、高水温、濁りの強い水質などが重なると、症状が悪化し、成長の阻害や他の病気を併発するリスクが高まります。

腫瘍

サンゴに発生する腫瘍は、組織が異常に盛り上がる形で確認され、外見上はこぶ状や不規則な隆起として現れます。原因は明確に特定されておらず、遺伝的要因、ウイルス、化学物質、水温ストレスなど複数の要素が関与している可能性があります。

腫瘍自体が直ちに死に直結しない場合もありますが、成長や繁殖に悪影響を及ぼし、長期的にはサンゴ礁全体の健全性を損なう恐れがあります。

サンゴの白化現象による影響

サンゴの白化現象は、単に海中の景観を損なうだけでなく、海洋生態系全体に広範囲かつ深刻な影響を及ぼします。この現象がもたらす影響は、生態系から経済、さらには地球規模の環境変動にまで及ぶ、極めて重要な問題です。

生態系への影響

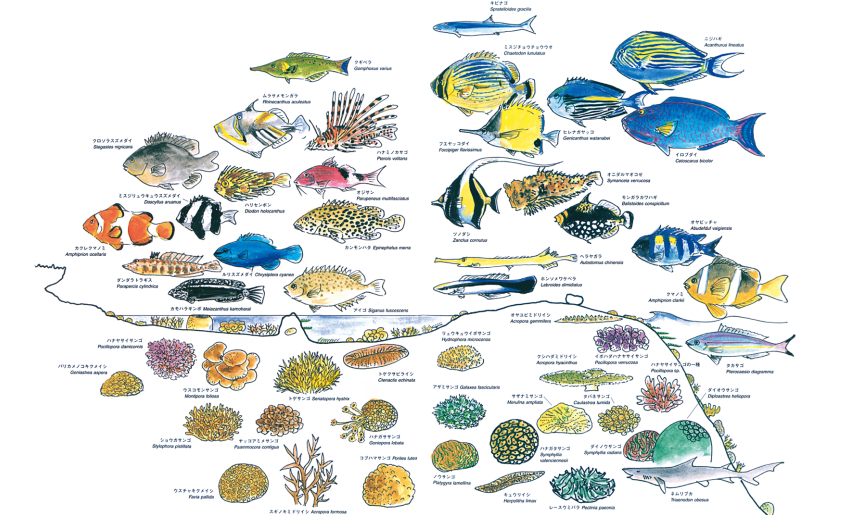

【サンゴ礁の生きものたち】

サンゴ礁は、海洋生物の約25%が生息する「海の熱帯雨林」とも呼ばれる生物多様性の宝庫です。白化現象によるサンゴの死滅は、この豊かな生態系に甚大な影響を与えます。

魚類の減少

サンゴ礁に依存する魚類の生息地が失われ、個体数が激減します。オーストラリアのグレートバリアリーフでは、2016年の大規模な白化後、一部の魚種の個体数が最大40%減少したという報告があります。

食物連鎖の崩壊

サンゴ礁に依存する生物が減少することで、それらを捕食する大型魚や海鳥などにも影響が及び、海洋生態系全体のバランスが崩れる可能性があります。

生物多様性の低下

サンゴ礁の消失は、そこに生息する無数の生物種の絶滅リスクを高めます。国際自然保護連合(IUCN)のリポートによると、サンゴ礁の減少により、世界中で数千種の海洋生物が絶滅の危機に瀕しているとされています。

経済的影響

サンゴ礁は、観光業や漁業など、多くの沿岸地域の経済を支える重要な資源です。その消失は、地域経済に深刻な打撃を与える可能性があります。

観光業への影響

世界自然保護基金(WWF)の推計によると、サンゴ礁は年間約360億ドルの観光収入を生み出しています。白化現象によるサンゴ礁の劣化は、この収入源を直接的に脅かします。

漁業への打撃

サンゴ礁は多くの魚類の産卵場所や生息地となっており、その消失は漁業資源の減少につながります。国連食糧農業機関(FAO)の報告では、サンゴ礁の減少により、世界の漁業生産量の約10%が影響を受ける可能性があるとしています。

医薬品開発への影響

サンゴ礁には、新薬開発の可能性を秘めた未知の生物が多く生息しています。サンゴ礁の消失は、将来的な医薬品開発の機会損失にもつながる可能性があります。

沿岸保護機能の低下

サンゴ礁は自然の防波堤として機能し、沿岸地域を波や嵐から守る重要な役割を果たしています。

海岸侵食の加速

サンゴ礁の消失により、波の力を弱める自然の障壁が失われ、海岸侵食が加速する可能性があります。

災害リスクの増大

台風やハリケーンなどの自然災害に対する沿岸地域の脆弱性が高まります。米国海洋大気庁(NOAA)の研究によると、健全なサンゴ礁は波のエネルギーを最大97%減衰させる効果があるとされています。

サンゴの白化現象がもたらす影響は、生態系、経済、防災など多岐にわたり、その重要性は計り知れません。サンゴ礁の保全は単なる環境保護の問題ではなく、人類の持続可能な未来に直結する重要課題なのです。*3)

日本と世界のサンゴ白化現象の現状

サンゴの白化現象は、日本国内だけでなく、世界中で深刻な問題となっています。近年の研究や調査によって、サンゴ礁の健康状態が明らかになり、その重要性が再認識されています。

日本と世界におけるサンゴ白化の現状を確認していきましょう。

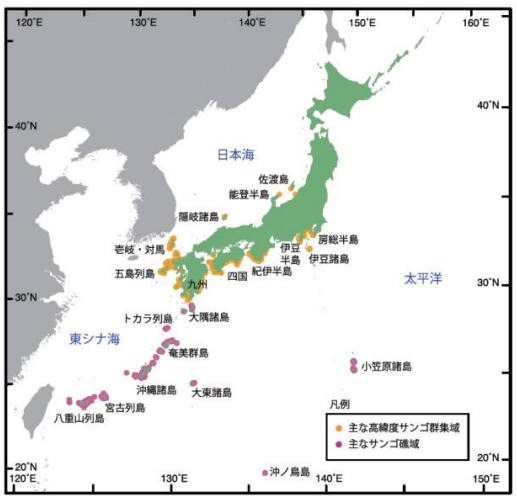

日本におけるサンゴ白化現象

【日本のサンゴ礁とサンゴ群集の分布】

【日本のサンゴ礁の変化】

日本におけるサンゴ白化現象は、特に沖縄県を中心に深刻な問題となっています。

過去の白化現象

日本では1998年、2002年、2016年などに大規模なサンゴ白化が発生しました。特に1998年はエルニーニョ現象の影響で、沖縄のサンゴ礁が広範囲にわたり白化しました。

この時期には、約70%のサンゴが影響を受けたとされています。

日本のサンゴ礁では、サンゴの健康状態を評価するために、定期的なモニタリングが行われています。具体的には、サンゴ礁の面積や種類、白化率などを調査し、データを収集しています。

このような調査によって、海水温の上昇や水質汚染、台風による物理的ダメージなどがサンゴ白化の主な要因であることが明らかになっています。特に海水温が30℃を超えると、サンゴはストレスを受けやすくなります。

最新の現状

2024年の観測結果では、沖縄本島周辺で90%以上のサンゴが白化していることが確認されました。この現象は過去数年間にわたって続いており、特に浅瀬で顕著です。

石垣島や宮古島など南部地域では、白化率が高く、多くのサンゴが死滅する危険性があります。地域の生態系や漁業にも深刻な影響が及んでいます。

世界におけるサンゴ白化現象

【世界のサンゴ礁分布】

国際自然保護連合(IUCN)の調査によると、世界中のサンゴ種の約3分の1が絶滅の危機に瀕しています。特に熱帯地域では、気候変動や人間活動による影響が深刻です。

オーストラリア・グレートバリアリーフ

グレートバリアリーフは、世界最大のサンゴ礁系として知られていますが、近年深刻な白化に見舞われています。

- 現状:過去最大規模の白化現象が確認され、1950年以降、世界の20%近くに相当するサンゴ礁が白化によって喪失

- 主な原因:気候変動による海水温の上昇、エルニーニョ現象、陸域からの水質汚染

- 特徴:南北2,000キロ以上にわたる広大な範囲で白化が進行しており、生態系全体への影響が懸念されている

カリブ海地域

カリブ海は、多様なサンゴ礁生態系で知られていますが、白化の影響が顕著です。

- 現状:大西洋のサンゴ礁の99.7%が過去1年間に白化レベルの海水温上昇に襲われた

- 主な原因:海水温の上昇、海洋酸性化、過剰な観光開発

- 特徴:観光産業への依存度が高い地域であり、サンゴ礁の劣化は経済的にも大きな影響

インド洋・モルディブ

モルディブは、サンゴ礁に囲まれた島国として知られていますが、白化の脅威に直面しています。

- 現状:最近、インドとスリランカでも大規模な白化現象が報告された

- 主な原因:海水温の上昇、海面上昇、観光開発による環境負荷

- 特徴:国土の大部分が海抜の低い島々で構成されており、サンゴ礁の消失は国の存続にも関わる重大な問題となっている

フィリピン

フィリピンは、世界有数のサンゴ礁生態系を有していますが、白化と人為的な破壊の両方に直面しています。

- 現状:かつてダイナマイトやシアン化物を使った破壊的な漁業が横行し、サンゴ礁が壊滅的な被害を受けた

- 主な原因:過剰漁業、水質汚染、気候変動

- 特徴:多数の小規模保護区を設置し、地域コミュニティと協力してサンゴ礁の保全に取り組んでいる

これらの地域におけるサンゴ白化の問題は、地球規模の気候変動と局所的な環境ストレスが複合的に作用した結果です。サンゴ礁の保全には、国際的な協力と地域に根ざした取り組みの両方が不可欠であり、今後の研究や技術革新による新たな保全策の開発が期待されています。

日本と世界で進行中のサンゴ白化現象の影響は生態系や地域経済に深刻な結果をもたらしています。私たち一人ひとりがこの問題を理解し、行動することが求められています。*4)

【関連記事】グレートバリアリーフの珊瑚の白化現象や環境問題から考える環境保全とエコツーリズム【観光業×SDGs】

サンゴの白化現象を防ぐための対策事例

【石垣島地域のサンゴ礁】

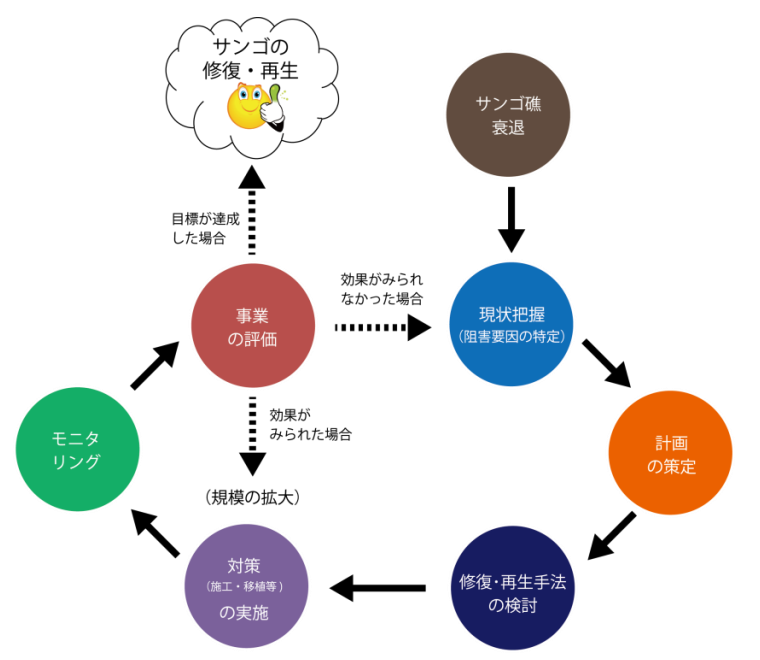

サンゴの白化現象に対する取り組みは、世界中で多様な方法が展開されています。科学技術の進歩と地域社会の協力により、サンゴ礁保全の新たな可能性が開かれつつあります。

【順応的管理で進めるサンゴ礁の修復・再生】

沖縄での環境DNA技術を用いたモニタリング

沖縄のサンゴ礁は、日本最大の規模を誇りますが、近年の海水温上昇により深刻な白化被害を受けています。特に2016年と2020年の大規模白化では、広範囲にわたる被害が報告されました。

- 場所:沖縄

- 中心機関:沖縄科学技術大学院大学(OIST)

- 方法:環境DNA技術を用いたサンゴ礁のモニタリング

この取り組みは、2023年7月に「OISTコーラルプロジェクト」※として開始され、最新のゲノム解析技術を活用してサンゴ礁の状態を効率的に把握することが可能になりました。

石西礁湖での海洋保護区設定と環境負荷低減

石西礁湖は日本最大のサンゴ礁海域であり、多様な生態系を有していますが、海水温上昇や赤土流出などの影響で白化現象が頻発しています。

- 場所:石垣島周辺の石西礁湖

- 中心機関:環境省、地域コミュニティ

- 方法:海洋保護区の設定、土砂流出防止など地域的な環境負荷の低減

現在も2022年の大規模白化後の回復を促進するための取り組みが進行中です。

グレートバリアリーフでの雲操作実験

グレートバリアリーフでは、気候変動の影響を強く受け、過去30年間で半分以上のサンゴが失われました。特に2016年、2017年、2020年の大規模白化は深刻な被害をもたらしました。

- 場所:オーストラリア・グレートバリアリーフ

- 中心機関:シドニー海洋科学研究所、シドニー大学地球科学部

- 方法:雲を大きく明るくする操作を行い、サンゴ礁上の水温を下げる試み※

この実験結果から、将来のエルニーニョ現象による水温上昇時に、サンゴ礁を数度冷却できる可能性が示唆されています。

※グレートバリアリーフでの雲操作実験(クラウド・ブライトニング)

「クラウド・ブライトニング」と呼ばれる手法を用いてサンゴ礁の水温を下げる試み。海水から微細な海塩粒子を生成し、低層雲に向けて噴霧することで、雲の表面積を拡大し、より多くの熱を跳ね返す効果を期待している。シドニー海洋科学研究所とシドニー大学地球科学部が中心となって実施しており、将来のエルニーニョ現象による水温上昇時にサンゴ礁を数度冷却できる可能性が示唆されている。

フロリダでのサンゴ日よけ構造の開発

【現在進行するサンゴ礁生態系の衰退に対する保全】

フロリダのサンゴ礁は、カリブ海地域の一部として重要な生態系を形成していますが、海水温上昇や水質悪化により深刻な白化被害を受けています。特に2014年から2015年にかけての大規模白化では、広範囲にわたる被害が確認されました。

- 場所:アメリカ・フロリダ

- 中心機関:Coral Restoration Foundation (CRF)※

- 方法:サンゴ養殖用の「コーラルツリー」※に軽量で取り付けやすい日よけ構造を開発

この研究開発では、夏季の高温期に直射日光からサンゴを保護し、白化のリスクを軽減する効果が期待されています。

これらの対策事例は、サンゴ礁の保全に向けたさまざまなアプローチの例です。温室効果ガスの排出削減による地球温暖化の抑制と並行して、このような取り組みを進めることは、サンゴの保護・回復によってサンゴ礁生態系を守るために重要です。*5)

サンゴの白化現象を防ぐために私たちができること

サンゴの白化現象は深刻な環境問題ですが、私たち一人ひとりにもその解決に向けて貢献できることはあります。日常生活での小さな行動から、より大きな社会的な取り組みまで、さまざまなアプローチでサンゴ礁の保全につなげることが可能です。

温室効果ガスの排出削減

サンゴの白化現象の主要な原因の1つは、地球温暖化による海水温の上昇です。私たち個人レベルでも、日常生活における温室効果ガスの排出を減らして地球温暖化抑制に協力できます。

例を挙げると、

- エネルギー効率の良い家電製品の使用

- 公共交通機関の利用や自転車の活用

- 再生可能エネルギーの選択

などが代表的な取り組みです。これらの行動は、直接的にサンゴ礁に影響を与えるわけではありませんが、長期的には地球温暖化の抑制につながり、サンゴの白化防止に貢献します。

環境に配慮した消費行動

サンゴ礁に優しい製品を選ぶことも、間接的にサンゴの保護につながります。

- 環境に配慮した日焼け止めの使用(オキシベンゾン不使用のもの)

- 持続可能な方法で漁獲された魚介類の選択

- プラスチック製品の使用削減

特に、一般的な日焼け止めに含まれるオキシベンゾン※がサンゴに悪影響を与えることが明らかになっています。この研究結果を受け、ハワイ州やパラオ共和国では、サンゴに有害な成分を含む日焼け止めの使用を禁止する法律が制定されています。

環境教育と啓発活動への参加

サンゴ礁の重要性や直面している脅威について、周囲の人々と知識を共有することも重要です。

- 地域の環境保護団体のイベントへの参加

- ソーシャルメディアを通じた情報発信

- 学校や職場での環境教育プログラムの実施

など、サンゴの白化現象について情報を発信したり、保全プロジェクトに参加したりすることで、社会全体の意識の高まりにつながります。

持続可能な観光の実践

サンゴ礁地域を訪れる際は、環境に配慮した観光を心がけましょう。

- エコツアーへの参加

- サンゴに触れたり、踏んだりしない

- 地域の環境保護ルールの遵守

などが、基本的なアクションとして挙げられます。また、サンゴ礁を有する地域の自治体の多くは、観光客向けのガイドラインを作成し、サンゴ礁に優しい観光の普及に努めています。

これらの取り組みは、一見小さな行動に思えるかもしれません。しかし、多くの人々が意識を持ち、行動を起こすことで、大きな変化をもたらすことができます。*6)

サンゴの白化現象に関するよくある質問

サンゴの白化現象については、「なぜ起こるのか?」「回復は可能なのか?」「沖縄の現状は?」など多くの疑問の声が寄せられます。ここでは、白化現象の原因や影響、私たちにできる対策など、よくある質問にわかりやすくお答えします。

サンゴの白化現象は“いつ起きたか”どうやって判断できる?

サンゴの白化は、海水温が高い状態が続いた数日〜数週間後に目立ちやすくなります。見た目は白くなりますが、直後は生きている場合も多く、単に「白い=死んだ」とは言い切れません。

判断のコツは、同じ場所を同じ角度で撮影し、色の抜け方や範囲の広がりを比較することです。群体の一部だけが白いのか、全体が薄くなっているのかも手がかりになります。調査日や水温の情報と合わせて記録すると、いつ起きた変化か推定しやすくなります。

サンゴの白化現象とサンゴの病気は何が違うの?見分け方は?

白化は褐虫藻が減ることでサンゴ全体が白っぽく見える現象で、輪郭がぼんやりと薄くなることが多いです。一方、感染症などの病気は、黒い帯状の病変や白い線状の欠損、斑点状の変化など、局所的で形のある症状が出やすい傾向があります。

さらに、白化で弱ったサンゴに病気が重なることもあり、外見だけで断定すると誤解につながります。白さの「均一さ」と、組織が剥がれて骨格が露出しているかをあわせて観察すると見分けやすくなります。

サンゴの白化現象の情報はどこで見られる?信頼できる確認方法は?

白化の発生状況は、行政や研究機関、保全団体が公開するモニタリング情報で確認できます。現地の状況は短期間で変化するため、SNSの写真だけを根拠にすると場所や時期が曖昧で、誤った判断につながりやすくなります。

信頼性を高めるには、調査日・地点・観察方法が明記された情報を優先し、複数の発信元で傾向が一致しているかを確かめることが有効です。旅行や学習で扱う場合も、最新の観測データと合わせて見ると理解が深まります。

サンゴの白化対策は“移植”だけなの?研究で進む方法は?

対策は移植だけではなく、観察・保護・再生を組み合わせて進められます。たとえば、モニタリングで異変を早期に捉え、局所的な水質悪化や赤土流入などの負荷を下げる取り組みは、白化の深刻化を防ぐ土台になります。

保護区の運用によって人為的な損傷を減らす方法もあります。研究面では、耐性が期待されるサンゴの選抜・育成、幼生の定着を助ける工夫などが検討されています。単発の施策に頼らず、地域の環境条件に合わせて複数手段を重ねることが重要です。

サンゴの白化現象について子どもや学校でもできる“学び”の取り組みはある?

サンゴの白化は、理科の生態系学習や社会の地域課題、SDGs教育とつながる題材です。学校で取り組むなら、白化の写真を時系列で比較して変化を読み取る、海水温や降雨量などのデータと照らす、流域の土地利用と海の水質の関係を調べるといった活動が実践しやすいです。

現地学習が難しい場合でも、公開データや報告書を使って「根拠に基づく説明」を練習できます。結論を急がず観察と記録を積み重ねる学びにすると、継続的な関心につながります。

サンゴの白化現象とSDGs

サンゴの白化現象は、気候変動や環境問題の一環として、SDGs(持続可能な開発目標)に深く関連しています。サンゴ礁は海洋生態系の重要な一部であり、その保護はSDGsの達成に向けた重要な要素です。

サンゴ礁の白化現象対策などのサンゴ礁の保全が特に関係の深いSDGs目標を確認してみましょう。

SDGs目標1:貧困をなくそう

貧困をなくすことは、持続可能な開発の基盤です。サンゴ礁は多くの地域で漁業や観光業に依存しているため、その健康状態が地域経済に直接的な影響を与えます。

サンゴが白化し、死滅することで漁獲量が減少し、それに依存するコミュニティが貧困に陥るリスクが高まります。地域社会への教育プログラムや持続可能な漁業技術の導入などの取り組みにより、サンゴ礁が健全な状態を保つことで漁業資源が持続的に利用され、地域住民の生活水準向上につながります。

SDGs目標6:安全な水とトイレを世界中に

安全な水と衛生的なトイレは、人々の健康と福祉を確保するために不可欠です。サンゴ礁は水質浄化に寄与し、沿岸地域の水質を保つ役割があります。

具体的には、サンゴ礁が健全であれば、海水中の栄養塩や汚染物質を吸収・分解し、水質改善に寄与します。海洋保護区の設置や水質監視プログラムへの参加などの活動によって、水質が改善されることで、安全な水が供給される地域が広がります。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

気候変動はサンゴ白化の主な原因です。その対策はSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」において重要視されています。

サンゴ礁の保護は、この目標達成に向けた具体的なアプローチとなります。

- 温室効果ガス削減

- 再生可能エネルギーへの移行

などへの取り組みによって温暖化が抑制されることで、海水温度上昇が緩和され、サンゴ礁への負荷が軽減されます。

また、地域社会での気候教育プログラムも重要です。地域の人々がその土地の特性と気候変動について理解し、具体的な行動を実行することが大切です。

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

海洋生態系の保護と持続可能な利用は、サンゴ礁の保全に直結しています。サンゴ礁は多くの海洋生物にとって重要な生息地であり、その保護は海洋全体の健康を維持するために不可欠です。

サンゴ再生プロジェクトや漁業管理プログラムなどの取り組みにより、サンゴ礁が回復し、生物多様性が保たれることで、海洋資源が持続的に利用できるようになり、SDGs目標14へ貢献します。

SDGs目標15:陸上資源を守ろう

陸上資源と海洋資源は相互に関連しており、陸上での活動が海洋環境にも影響を与えます。森林伐採や土壌劣化などが進行すると、それが河川や海へ流れ込み、水質悪化やサンゴ白化を引き起こします。

一見サンゴの保全からは遠いように見える森林保護活動や土壌管理によって、陸上資源を守ることで、水質が改善され、その結果としてサンゴ礁も健全さを取り戻すことができるのです。

これらのSDGs目標への取り組みは、サンゴ礁だけでなく、人類全体に利益をもたらします。私たちが普段の生活の中で意識して行動することで、サンゴ礁を守り、持続可能な未来へ向けた大きな一歩となります。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

サンゴの白化現象は、地球温暖化や環境変化の影響が主な要因です。この深刻な現象は、サンゴ礁全体の生態系存続を脅かしています。

サンゴの白化現象は、具体的にはサンゴと共生する褐虫藻の喪失によって引き起こされ、長期的な影響が、生態系や経済活動に及ぶことが懸念されています。

近年、世界各地でサンゴの白化現象が頻繁に報告されており、特にオーストラリアのグレートバリアリーフでは大規模な白化が発生しました。この対策のため、多くの研究者がサンゴの適応能力や回復メカニズムについて研究を進めています。

今後必要なのは、科学的知見を基にした具体的な保全策の実施です。地域ごとの環境ストレス要因を特定し、それに対する適切な対策を講じることが求められています。

また、国際的な協力を強化し、世界各国が連携して気候変動対策を進める必要があります。

サンゴの白化現象について知識を深めると、自分の日常生活や消費行動がどのように地球環境に影響を与えているかを認識できるようになります。私達が個人レベルでできることとしては、

- 再生可能エネルギーの利用

- 省エネ

- プラスチック削減への取り組み

- 環境に配慮した日用品の選択

- ビーチクリーン活動への参加

などがあります。また、自分自身がどのような行動を取ることでサンゴ礁保全に貢献できるか考えてみることも重要です。

環境のために自分ができることを考えることは、普段の行動や生活を見直す良いきっかけとなります。無理なくできることから、あなたの生活も持続可能なスタイルにシフトチェンジしましょう。

<参考・引用文献>

*1)サンゴの白化現象とは?

日本サンゴ礁学会『Q: サンゴとは何ですか?』

水産庁『1.サンゴの特性と機能と現状』

京都大学『サンゴの白化・絶滅を防御する天然の化合物を発見―サンゴの共生バクテリアが放出する天然色素が褐虫藻のストレス耐性を上げる―』

日本自然保護協会『サンゴ「白化」のメカニズムと台風との関係』(2020年8月)

環境省『サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030(概要版)』

東京大学『サンゴの白化現象』

東京大学『サンゴと褐虫藻の共生に関わる遺伝子候補を特定 ―サンゴ礁生態系を支える共生分子機構の全容に迫る―』(2023年10月)

東京大学『サンゴの白化』

水産庁『サンゴ礁の働きと現状』

水産庁『藻場・干潟・サンゴ礁の保全』

水産省『サンゴ礁について』

水産無脊椎動物研究所『コラム1:サンゴの生態』

環境省『サンゴ礁生態系保全の意義』

日本海洋学会『造礁サンゴにおける温度ストレスの生理学的影響と生態学的影響』(2012年)

国立環境研究所『日本のサンゴの変化から世界が見える』(2014年6月

環境科学技術研究所『地球環境とサンゴ』

藤村 弘行『サンゴ礁の化学』(2016年)

鹿児島水産技術センター『サンゴの白化について』

水産庁『1.7 サンゴ礁の価値』

*2)サンゴの白化現象が起こる原因

水産庁『1.サンゴの特性と機能と現状』

樋口 富彦, 湯山 育子,中村 崇『造礁性サンゴ類のストレスと防御機能―生理・遺伝子・生態の視点から―』(2014年)

水産庁『3.サンゴ礁の危機』

水産研究・教育機構『サンゴ礁と水産』(2019年9月)

地球環境研究センター『サンゴの白化は温暖化のせい?』(2013年10月)

国立環境研究所『サンゴ礁の異変』(2014年6月)

環境省『いま、サンゴ礁があぶない!』(2018年7月)

BBC『豪グレートバリアリーフ ウィルスでサンゴ「白化」の危険』(2016年2月)

BBC『海水温が史上最高を更新、地球環境に厳しい影響』(2023年8月)

九州大学『地球温暖化によってアラビア海の湧昇流が弱まっている』(2021年5月)

環境省『サンゴ礁について』

*3)サンゴの白化現象による影響

環境省『国際サンゴ礁年2018』

国立環境研究所『カリブ海のサンゴは激減しているが環境改善で回復の可能性もあり、GCRMNとIUCNが報告』(2014年7月)

CNN『世界最大のサンゴ、南太平洋で発見 宇宙からも見える巨大さ』(2024年11月)

Reuters『サンゴ白化現象、74の国・地域に拡大 米当局「過去最大規模」』(2024年10月)

日本海洋学会『造礁サンゴの栄養塩利用と生態生理学的影響』(2012年4月)

イオン環境財団『サンゴ礁がなくなると、どうなる?』

水産無脊椎研究所『~コラム~ サンゴとサンゴ礁の生き物たち』(2018年9月)

日本財団『地球温暖化とサンゴの白化現象』(2023年3月)

日本経済新聞『サンゴの大量白化が世界で発生 温暖化の影響、一目瞭然』(2024年8月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『サンゴの大量白化が世界で発生、最南端の世界遺産にも、一目瞭然』(2024年7月)

沖縄県『2-2.サンゴの白化現象』

BBC『サンゴの「白化」とは? 気候変動も影響』(2016年3月)

*4)日本と世界のサンゴ白化現象の現状

水産庁『1.サンゴの特性と機能と現状』

国立環境研究所『日本のサンゴの変化から世界が見える』(2014年6月)

グレートバリアリーフの珊瑚の白化現象や環境問題から考える環境保全とエコツーリズム【観光業×SDGs】

CNN『豪グレートバリアリーフで「広範な」サンゴ白化 7回目の大量白化懸念』(2024年2月)

Reuters『豪グレートバリアリーフのサンゴ白化現象、公園内の70%超で発生』(2024年4月)

BBC『豪グレートバリアリーフ、サンゴが22年間で半減 気候変動の影響=研究』(2020年10月)

BBC『グレートバリアリーフの長期見通し、「非常に悪い」に引き下げ=豪政府』(2019年9月)

水産庁『サンゴ礁の働きと現状』

Reuters『サンゴ白化現象、74の国・地域に拡大 米当局「過去最大規模」』(2024年10月)

山野 博哉『世界と日本におけるサンゴ礁の状況,今後の予測,そして保全に向けた取組』(2017年)

BBC『世界の平均海面水温、史上最高を過去1年間「連日更新」 記録的暑さで』(2024年5月)

環境省『石西礁湖の状況について』(2017年4月)

九州地方環境事務所『国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターニュースレター 第12号』(2002年1月)

国立環境研究所『サンゴ礁の過去・現在・未来 環境変化との関わりから保全へ』(2014年6月)

IUCN『Over 40% of coral species face extinction – IUCN Red List』(2024年11月)

*5)サンゴの白化現象を防ぐための対策事例

環境省『西表石垣国立公園』

水産庁『1.サンゴの特性と機能と現状』

BBC『米ハワイ州、サンゴに有害な日焼け止め禁止へ』(2018年5月)

沖縄科学技術大学院大学(OIST)『サンゴ調査に革命を:水中ドローンで准深海の環境DNA解析が可能に』(2024年2月)

沖縄科学技術大学院大学(OIST)『速く安価にサンゴ礁をモニタリングする強力な新技術』(2021年12月)

東京大学『海水は近傍のサンゴとその共生藻を記録している:環境DNAを用いたサンゴ礁モニタリングの新手法の開発に成功』(2018年2月)

水産庁『Ⅳ-1.サンゴ生育環境調査及び種苗生産技術の開発 1.沖ノ鳥島サンゴ生育環境調査』

環境省『~ 島人の宝 豊かな海を守る ~石西礁湖自然再生全体構想 』(2007年9月)

環境省『第3章 石西礁湖自然再生の目標 』

新保 輝幸『造礁サンゴ保全に利用可能な政策手段と海洋保護区』(2016年)

沖縄県『第 3 章 沿岸域のサンゴ礁生態系の保全・再生及び利活用の課題解決に向けた施策と今後の取組み』

YAHOO!ニュース『グレートバリアリーフで史上最大の「白化現象」対策案に気候操作』(2020年4月)

東京大学大気海洋研究所『国際協力|INTERNATIONAL COOPERATION』

沖縄科学技術大学院大学(OIST)『気候変動を生き抜くためにサンゴには「雲」を作る遺伝子が備わっている?』(2020年10月)

インド太平洋防衛フォーラム『グレートバリアリーフのサンゴ 世界初の凍結試験が成功』(2023年8月)

国立環境研究所『サンゴ礁生態系』

水産庁『サンゴ礁を守る漁業者の活動(サンゴ礁環境保全の取り組みの紹介)』

日経BP『サンゴを再生する最新エンバイロテックの挑戦 オーストラリアの危機遺産グレートバリアリーフを救う』(2023年7月)

国立環境研究所『サンゴ礁を守り、再生するために』(2014年6月)

国立環境研究所『サンゴ礁の過去・現在・未来~環境変化との関わりから保全へ~』(2014年6月)

京都大学『サンゴの白化・絶滅を防御する天然の化合物を発見―サンゴの共生バクテリアが放出する天然色素が褐虫藻のストレス耐性を上げる―』

環境省『サンゴ礁生態系保全行動計画 2022-2030(概要版)』

BBC『レゴブロックがサンゴ礁を救う? シンガポールの取り組み』(2021年10月)

環境省『レッドリスト掲載サンゴの種ごとの環境特性について』(2017年11月)

水産庁『3.幼生収集装置を用いた種苗生産によるサンゴ面的増殖技術』

環境省『サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020 サンゴの海の恵みを守るために』

環境展望台『三井造船(株)、九州大学と共同で、電着技術によるサンゴ増殖実験を与論島で実施』(2008年5月)

九州大学『「サンゴの生命の樹プロジェクトーサンゴを育む間伐材の苗床ー」の提案』

石西礁湖ポータルウェブサイト『石西礁湖自然再生全体構想行動計画 2024-2028』

日本サンゴ礁学会『造礁サンゴ移植の現状と課題』(2008年)

東京大学『日焼け防止剤と高水温に応答するサンゴ遺伝子の網羅的な特定に成功 ―人とサンゴ礁が共存共栄できる社会を目指して―』(2024年9月)

環境省『サンゴ礁モニタリング』

*6)サンゴの白化現象を防ぐために私たちができること

沖縄県『第 2 章 沿岸域のサンゴ礁生態系の現状と課題 』

日本海難防止協会『海洋環境の保護と観光』

チーム美らサンゴ『自治体・地域住民・企業によるサンゴ保全活動』

国際協力機構『全世界「サンゴ礁の環境配慮ハンドブック」作成調査 ファイナル ・ レポート』(2016年1月)

沖縄科学技術大学院大学(OIST)『サンゴ礁を救え!養殖サンゴが導く明るい未来』(2018年5月)

日本財団『【増え続ける海洋ごみ】今さら聞けない海洋ごみ問題。私たちにできること』(2022年8月)

八重山ダイビング協会『石垣島〜周辺の島々 八重山諸島で潜ろう!』

*7)サンゴの白化現象とSDGs

水産庁『Ⅳ-7.サンゴの水産生物増殖効果の把握 』

国立環境研究所『サンゴ礁を守り、再生するために』(2014年6月)

国立環境研究所『サンゴ礁の過去・現在・未来 環境変化との関わりから保全へ』(2014年6月)

環境省『サンゴ礁の撹乱と持続的利用』

水産庁『1. サンゴ礁について』

東京農業大学『サンゴを守る、だからマングローブを守る』

有性生殖・サンゴ再生支援協議会『サンゴの森を取り戻すために』

柴田 早苗, 幸田 隆史, 髙山 博史, 仲本 豊, 伊藤 靖, 末永 慶寛『サンゴ礁域における木材増殖礁の水産増殖効果』(2021年)

石西礁湖『2.サンゴ礁生態系の恵み』

この記事を書いた人

running.freezy ライター