近年、デューデリジェンスという言葉を耳にします。あまりなじみのない言葉かもしれませんが、投資活動や企業経営において必要とされるプロセスです。

この記事では、企業にとってのESGデューデリジェンスとは何か、必要とされる背景、メリット、デメリット・課題、進め方、SDGsとの関係を解説します。

目次

ESGデューデリジェンスとは

ESGデューデリジェンスとは、企業がESGに関連する負の影響を特定した上で、防止、緩和する取り組みを行い、これを説明することを言います。デュー(Due)は「当然行うべき」、デリジェンス(Diligence)は「努力」の意味で、これらの頭文字を取ってDDと略される場合もあります。企業がESGに関して当然行うべき努力をすることが、ESGデューデリジェンスの持つ意味です。

ESGとは

ESGとは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)を考慮した投資活動や事業活動を言います。それぞれの具体的な観点と課題例は、次の通りです。

■ESGの観点と課題の例

環境

| 気候変動:二酸化炭素排出量の増加による地球温暖化など |

| 生物多様性:開発などによる生態系、種、遺伝子の多様性の減少など |

| 水資源:排水などによる河川や湖沼、海洋の水質汚染など |

| 廃棄物:プラスチックの廃棄による海洋汚染など |

社会

| 労働問題:労働条件、労働安全衛生などの適切な管理など |

| 人権問題:男女平等の実現、人種・年齢などによる差別など |

| ダイバーシティ:人材の性別や国籍などに偏りがないことなど |

| 地域社会:地域コミュニティとの関係、地域創生など |

ガバナンス

| コーポレートガバナンス:取締役会の独立性の確保など |

| 法令遵守:腐敗防止や会計・税の透明性など |

| 情報開示:中期経営計画の公表など |

| 権利保護:株主や従業員、取引先の権利を保護すること |

企業が安定的な成長を続けるためには、こうしたESGの観点に基づいた経営(ESG経営)が必要だと考えられています。ESG経営は、企業価値の向上をはじめ、投資家からの評価につながりやすくなります。

デューデリジェンスとは

デューデリジェンスとは、先述の通り、負の影響を特定した上で、防止、緩和する取り組みを行い、これを説明することを言います。日本ではあまりなじみのない言葉ですが、英米の法社会では浸透している考え方です。もともとは、立場に応じて払うべき相当の注意という意味でしたが、自国の活動が他国の環境に悪影響を及ぼさないように防止・軽減する措置も含まれるようになりました。そして、2011年に改訂されたOECD行動方針では、措置に対する説明までを指すようになりました。

このような流れでデューデリジェンスは解釈が拡大し、現在の意味となって使われています。また一方、M&Aや不動産取引では、取引に関わるリスクなどを評価する意味で使われています。

ESGデューデリジェンスが必要とされる背景

ESGの観点が経営に必要だという考え方と共に、ESGデューデリジェンスの重要性も高まっています。その理由は、主に2つの背景があると考えられます。

投資家や金融機関の意思決定に利用

1つ目は、投資家や金融機関が投資先を決める際、ESGデューデリジェンスを指標の1つにしていることです。ESGの観点に基づいた経営は、企業の安定的な成長につながると考えられていることは、先述の通りです。こうしたESG投資は、世界に広がっています。投資家や金融機関にとって、ESGデューデリジェンスは必要な情報になっているのです。

インパクトファイナンスへの関心の高まり

2つ目は、インパクトファイナンスへの関心が高まっていることが挙げられます。インパクトファイナンスとは、投資の収益に加え、環境や社会への効果を生み出す投資のことです。具体的な効果を上げることで、社会への貢献を重視している点がESGとの違いです。ESGデューデリジェンスは、これをはかる資料としても役立ちます。

【参考】M&A取引ににおけるESGデューデリジェンス

ESGデューデリジェンスが必要とされる背景を具体的に知るために、KPMG*が行った「グローバルESGデューデリジェンス調査2024」を見てみましょう。この調査は、M&A取引におけるESGデューデリジェンスに関する質問に対して、35の国・地域、合計670名からの回答をまとめています。

*監査、税務、アドバイザリーサービスを提供するグローバル組織

ESGデューデリジェンスは、取引に重大な影響を及ぼす

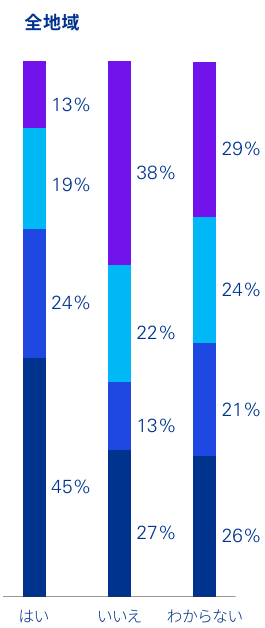

「ESGデューデリジェンスにおいて、取引に重大な影響を及ぼす事項を発見したことがある」という質問に「はい」と答えた人の割合は、ESGデューデリジェンスを標準的に実施している回答者で45%、また多くのケースで実施する回答者で24%でした。

■問:ESG DDにおいて、ディール(取引)に重大な影響を及ぼす事項を発見したことがありますか?

ESGデューデリジェンスは、M&A取引に関わる有力な材料になっていることが分かります。

重要な発見事項はディールブレーカーになった

続いて、「重要な発見事項は結果としてディール(取引)にどのような影響がありましたか?」と聞いたところ、ディールブレーカー(合意を壊すもの)になったと答えた金融投資家、コーポレート投資家の割合は半数と、最も多い結果でした。2

■問: 重要な発見事項は結果としてディール(取引)にどのような影響がありましたか?

ESGデューデリジェンスは、M&A取引の成立においても、大きな影響を与えていることがうかがえます。

ESGデューデリジェンスのメリット

投資家から注目されているESGデューデリジェンスは、評価される企業側にもメリットがあります。主な2つのポイントを取り上げます。

リスク管理の徹底

1つ目は、リスク管理を徹底することで、より強固な企業経営が可能であることです。企業がESGデューデリジェンスを実施するに当たり、ESGに関連する負の影響を特定し、防止、緩和する取り組みを行います。こうしたことは、潜在的なリスクも含めて、自社の課題に向き合う機会になります。

企業価値の向上

2つ目は、ESGデューデリジェンスにより、ESGに関連する事項への取り組みを公表することで、企業価値が高まることが期待できます。ESGに関する負の影響の防止、緩和に努め、これを説明することは、企業の責任を果たし、信頼を得ることにつながります。投資を呼び込むチャンスにもなるでしょう。

ESGデューデリジェンスのデメリット・課題

ESGデューデリジェンスにはメリットがある一方で、デメリット・課題もあります。

統一された基準がない

ESGデューデリジェンスには、実施する際に用いる指針やガイドラインがいくつかあります。

2023年には、「OECD多国籍企業行動指針」が改訂され、従来の人権、雇用、環境などの幅広い分野における企業の行動原則に加えて、サプライチェーンのデューデリジェンスなどが新たに盛り込まれています。また、2024年には、EUが「企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)」を発効し、日本企業も含む一定規模以上の企業に対して、人権・環境デューデリジェンスの実施と情報開示を義務化しました。

国際的な枠組みでは、企業のサステナビリティ開示の要求事項を定めた「IFRSサステナビリティ開示基準」や、企業と人権に関する国際的な規範である「ビジネスと人権に関する指導原則」などがあります。

このように、ESGデューデリジェンスに関する統一された基準はありません。結果として、企業が他企業との違いを示すことや、投資家が比較することが困難になる可能性があります。

【参考】M&A取引ににおけるESGデューデリジェンスの課題

再び、KPMGが行った「グローバルESGデューデリジェンス調査2024」を見てみましょう。M&A取引におけるESGデューデリジェンスの主な課題は、次の3つでした。

■M&A取引におけるESGデューデリジェンスの主な課題

・有益かつ実行可能なESGに関連する調査スコープを選定すること

・潜在的な発見事項を定量化することが困難

・企業に信頼性の高いデータや書面の方針がない2

これらの課題は、統一された基準がないことも一因であると考えられます。企業がESGデューデリジェンスを実施する際には、こうした課題もあることも認識しておく必要がありそうです。

ESGデューデリジェンスの進め方

続いて、企業のESGデューデリジェンスの進め方の例を紹介します。はじめにOECDの「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」、次にISOを活用した取り組みについて触れます。

OECD「デューデリジェンスのプロセスと手段」

OECDは、企業が「OECD多国籍企業行動指針」を実施するための支援として、「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を提供しています。その中でデューデリジェンスのプロセスについて説明し、これを支える手段を6つ挙げています。

■デューデリジェンスのプロセスとこれを支える手段

①〜⑥のプロセスには、具体的な行動例が示されています。1プロセスにつき1例を抜粋したのが以下です。

①責任ある企業行動を企業方針および経営システムに組み込む

行動例:労働者、人権、環境などに関する現行の企業方針を見直し、更新する

② 企業の事業、サプライチェーンおよびビジネス上の関係における負の影響を特定し、評価する

行動例:企業の事業領域やビジネス上の関係の種類について、大枠の見取り図を描く

③ 負の影響を停止、防止および軽減する

行動例:負の影響の原因を停止し防止する責任を上級管理者に割り当てる

④ 実施状況および結果を追跡調査する

行動例:デューデリジェンスに関するコミットメントや活動、目標の実施状況などを監視し、追跡調査する

⑤ 影響にどのように対処したかを伝える

行動例:デューデリジェンスのプロセスに関する情報を年次報告書や持続可能性報告書などを通じて公開する

⑥ ②が適切な場合是正措置を行う、または是正のために協力する

行動例:負の影響を受けたら、その前の状況に回復するように努める

他にもさまざまな具体例がありますが、これらをESGの観点に従って行います。詳細は、「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」に記載されています。

国際標準化機構(ISO)を活用する

ESGデューデリジェンスは、環境や人権の課題も含まれます。そのため、国際標準化機構(ISO)のISO14001(環境マネジメントシステム)やISO26000(社会的責任に関する国際規格)の要求事項を満たすことで、ESGデューデリジェンスのプロセスを実施していくのも1つの方法です。

例えば環境は、OECDガイダンスのプロセス①に対して、ISO14001の「5.1リーダーシップコミットメント」「5.2環境方針」などに関係があります。またその他は、ISO26000の「6.2組織統治」などに当てはまります。これらのISOを導入している企業の中には、対照表などを作成し情報を公開している場合もあります。

環境については、「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~環境マネジメントシステム(EMS)を活用した環境デュー・ディリジェンスの実践~|環境省」、その他は企業のサイトなどを参考にできます。

ESGデューデリジェンスとSDGs

最後に、ESGデューデリジェンスとSDGsとの関係を確認します。もともとESGの観点はSDGsとの共通点が多いため、ESGデューデリジェンスを実施することはそのままSDGsの掲げる持続可能な未来につながります。

E:環境

ESGの「環境」は、気候変動や生物多様性、水資源、廃棄物などを課題としています。これらに取り組むことで、SDGsの気候変動や海・陸の豊かさを守る目標などの達成に貢献できます。

S:社会

ESGの「社会」は、労働問題、人権問題、ダイバーシティ、地域社会などが課題です。これらに当てはまるSDGsには、すべての人に健康と福祉を提供することや、ジェンダー平等や働きがい、経済成長を実現する目標があります。

G:ガバナンス

ESGの「ガバナンス」は、コーポレートガバナンス、法令遵守、情報開示、権利保護などの課題を指します。ガバナンスの推進は、上記の環境や社会の課題に取り組む基礎になる、SDGsに欠かせない要素です。

ESGデューデリジェンスは、ESGに関連する負の影響を課題とすることで、SDGsの目標に通じています。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

ESGデューデリジェンスは、ESGに関連する課題への取り組みとして、投資家をはじめ企業にも必要とされています。特に環境や人権などの課題は、デューデリジェンスの言葉の意味の通り、当然行うべき努力として、また企業責任を果たす上でも重要です。

企業がESGデューデリジェンスを実施すれば、リスク管理になるほか、企業価値の向上につながるなどのメリットもあります。OECDのガイダンスやISOなどを活用して、取り組みを進めることが求められています。

<参考>

バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~環境マネジメントシステム(EMS)を活用した環境デュー・ディリジェンスの実践~|環境省

環境デュー・ディリジェンス(環境DD)に係る国内外の動向と環境省の取り組みについて|環境省

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。