2023年7月27日、国連の専門機関であるWMO(世界気象機関)は2023年7月の平均気温が過去最高を更新したと発表しました。これを受けて、国連事務総長のグテーレス氏は記者会見を行い「温暖化」の時代が終わり「沸騰化」の時代が始まったと述べました。

7月の暑さに驚いていた世界の人々は「沸騰化(boiling)」というセンセーショナルな表現を聞いて、温暖化が深刻さを増していることに驚いたかもしれません。

もちろん、沸騰化という表現が大げさだと考える人も大勢いると思いますが、必ずしもそう言い切れない現実があります。今回は地球沸騰化と温暖化の違いや現状などについて解説し、私たちが今後どのようにするべきなのか考えてみましょう。

目次

地球沸騰化とは?読み方は?簡単に解説

地球沸騰化(ちきゅうふっとうか)とは国連のグテーレス事務総長が記者会見で述べたフレーズです。グテーレス氏は2023年7月に発表されたWMO(世界気象機関)の最新報告を受けて記者会見で2023年の夏が全世界的に暑かったことに触れ、

「The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived.(「温暖化」の時代が終わり「沸騰化」の時代が始まった)」*1)

出典:国連広報センター*1)

と述べ、世界の指導者、特に富裕国のリーダーに対して温室効果ガスの削減に取り組むよう訴えました。

日本語訳である「地球沸騰化」は、2023年の流行語大賞にノミネートされたことで日本でも話題となりました。

地球沸騰化と地球温暖化の違い

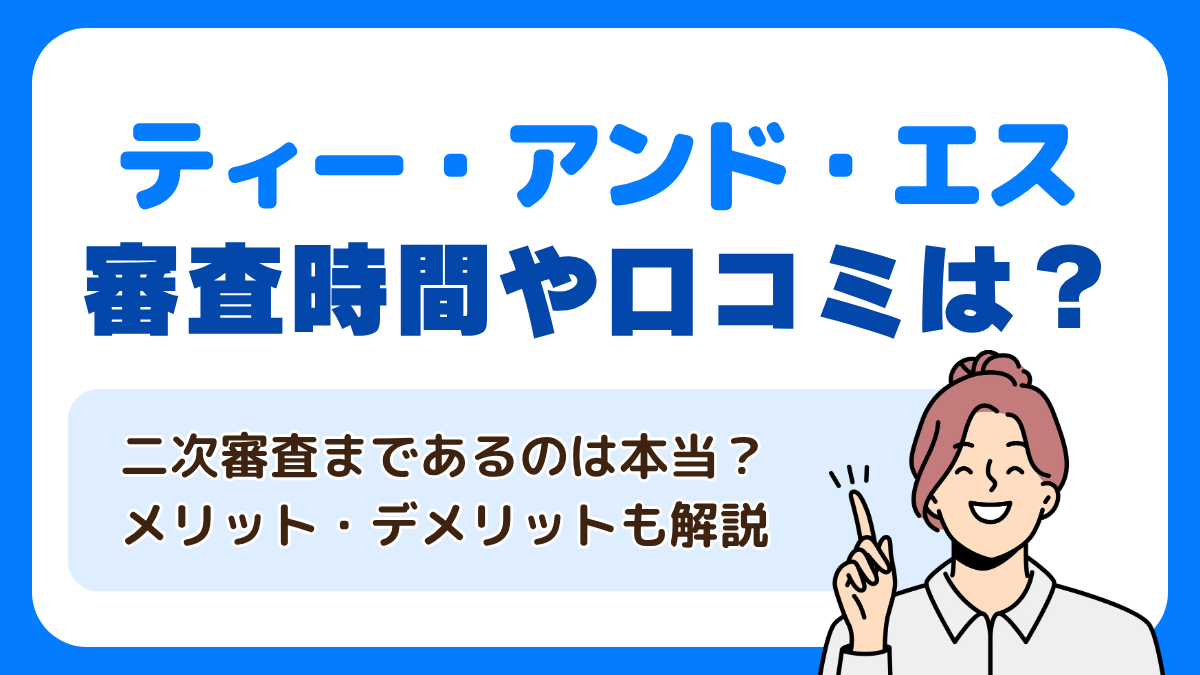

【世界の夏平均気温偏差】

とはいえ、地球沸騰化に厳密な定義はありません。それは、地球沸騰化は先ほども述べたように、なかなか思うように進まない地球温暖化対策に対する強い懸念が生み出した言葉だからです。ではなぜ、グテーレス氏はこのような表現をしたのでしょうか。

きっかけとなったのは2023年6月から8月にかけての世界的な高温です。同年7月の世界の平均気温は史上最高となりました。

1990年以降、世界の夏の平均気温の上昇率が高まっていましたが、2023年はさらに突出した数値となりました。2023年7月の気温は、

- 1991年7月から2020年7月の平均気温より0.73℃高い

- 1850年7月から1900年7月の平均気温よりも約1.5℃高い

数値となっています。

このペースで地球温暖化が進行した場合、2023年夏のような気温が標準となるかもしれません。

【関連記事】地球温暖化とは?原因である温室効果ガスの影響と世界・日本の現状と私たちにできること

いつから地球沸騰化は始まった?

「地球沸騰化」という言葉が世界的に注目されたのは、2023年7月です。この年、世界各地で記録的な猛暑や山火事、干ばつが発生し、観測史上最も暑い月として記録されました。

そのタイミングで、国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と強い言葉で警鐘を鳴らしたのです。これは、地球温暖化が新たな段階に入り、単なる気温上昇ではなく、人間社会や自然環境に深刻な影響を及ぼすフェーズに突入したことを意味しています。

実際、近年は地球全体の平均気温が急激に上昇しており、異常気象の頻度も増加。これまでの対策では不十分で、より強力な対応が求められていることを象徴する言葉として「地球沸騰化」は使われています。

地球沸騰化の現状

温暖化を超え、沸騰化しているとされる地球の現状はどのようなものなのでしょうか。

影響は農業や水産業といった私たちの食に関する影響のほかに、マラリアなどの感染症の増加、熱中症をはじめとする健康への影響、風水害の激化など多方面に表れています。これまでに確認されている影響や問題の現状を整理します。

地球沸騰化の現状と問題点

温暖化による影響は多方面で現れています。主な影響は以下のとおりです。

- 農業への影響

- 水産業への影響

- 健康への影響

- 感染症への影響

- 異常気象の激化

地球沸騰化は、特に農業に深刻な影響を与えます。主な影響をまとめました。

| 米(水稲) | 夏に高温となると米が白く濁ったりひび割れしてしまい、一等米の比率が低下する*3) 東北地方や北海道で収穫量が増える半面、関東以西では減収になる可能性が高い*3) |

| みかん | 中身と皮が離れる現象が発生し品質が低下して腐りやすくなる 日焼けにより見た目が悪くなり販売できなくなる*3) |

| 牛乳 | 乳牛が夏バテになり乳量が減少する 肉用牛でも夏バテやストレスで肉量が減る*3) |

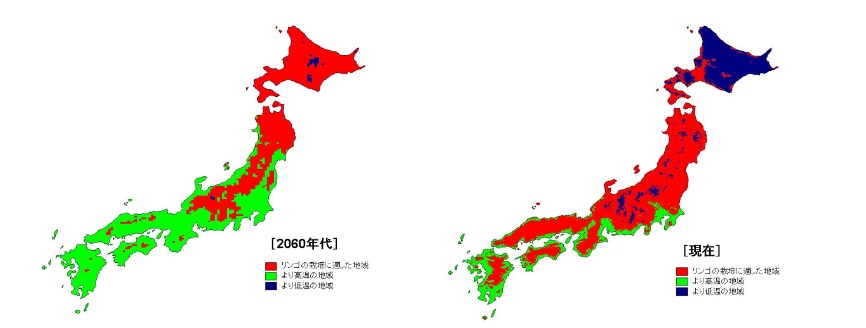

| りんご | 栽培可能地域の南限が上昇する*3) |

| ぶどう | 果実の色が悪くなる*3) |

| 野菜 | 収穫量の減少や品質低下がみられる |

最もわかりやすいのはリンゴの栽培可能地域の変化です。

【リンゴの栽培可能地域の変化】

図からも分かるように、栽培限界の南限が目に見えて北上しています。

同様に、水産業でも沸騰化によって魚の種類が変化する魚種交代が発生しています。

【温暖化による水温予測結果を用いた7月の日本近海におけるスルメイカの分布密度】

これを見ると地球の沸騰化が進むにつれてスルメイカが北上し、日本海から姿を消していることがわかります。かつてはスルメイカの水揚げで全国的にも有名だった北海道函館市では、スルメイカの水揚げ量がこの10年で10分の1に激減しました。*6)

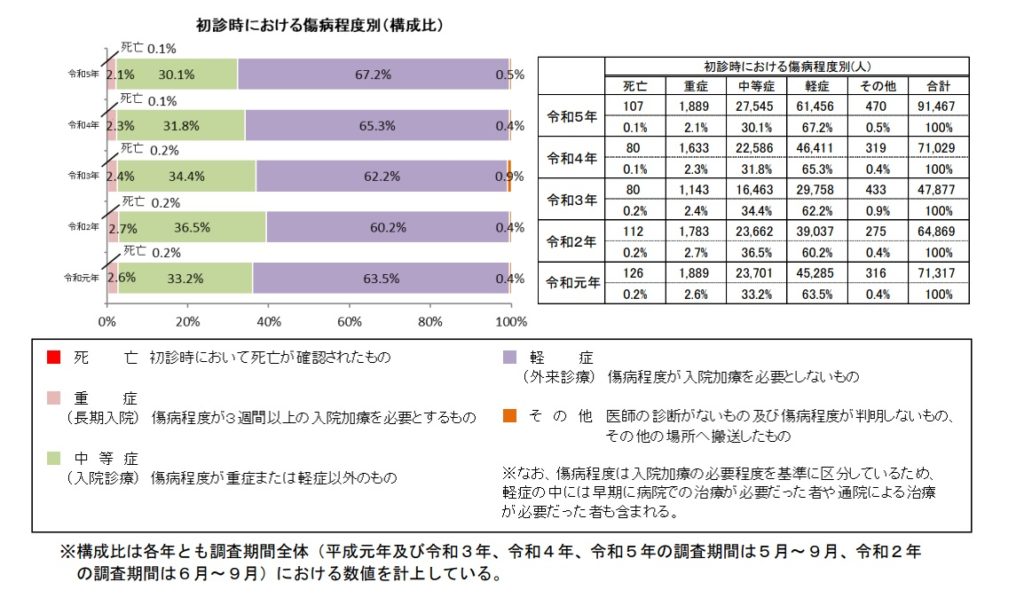

また、気温が大きく上昇することで熱中症などの健康被害も増加します。2023年の6月から8月の平均気温は1898年の統計開始以来、もっとも高くなりました。令和5年(2023年)5月から9月にかけての熱中症による救急搬送数は合計で91,467人となっており、これは調査が始まった平成20年(2008年)以降で2番目に多い数値です。

出典:消防庁*7)

【熱中症による救急搬送状況】

グラフからは、入院を必要としない軽症の人数だけではなく、入院が必要な中等症や3週間以上の入院を必要とする重症の人数も増加していることが読み取れます。気温の上昇が熱中症による搬送数増加という形で如実に表れているのです。

他にも、地球沸騰化により感染症を媒介する昆虫などの生息域が拡大すると懸念されています。マラリアを媒介するハマダラカを取り上げることが多いのですが、沸騰化によりSFTS(重症熱性血小板減少症候群)を媒介するマダニの生息域の拡大を指摘する声があります。

猛暑が続いた2023年は10月8日の段階で122人と、統計を取り始めた2013年以降で最多だった118人を上回って過去最多になることが確実となっています。

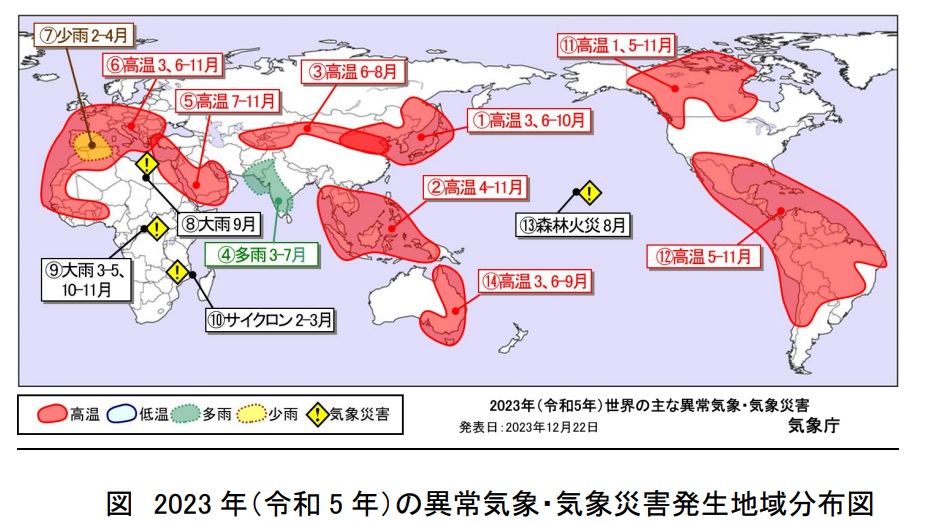

そして、多くの方が実感しているように、2023年は各地で異常気象が多発しました。

【2023年の異常気象・気象災害発生地域分布図】

中南米やカナダ・東南アジア・オーストラリア東部・紅海周辺・地中海沿岸・西アフリカなどで異常な高温が見られました。その一方で熱帯アフリカやリビアでは大雨が観測されています。

【関連記事】熱中症の原因と予防策!段階による症状や日射病との違いも

地球沸騰化の原因

地球沸騰化の原因も地球温暖化と同じく温室効果ガスだと考えられています。そこで、改めて地球温暖化の原因を整理しましょう。

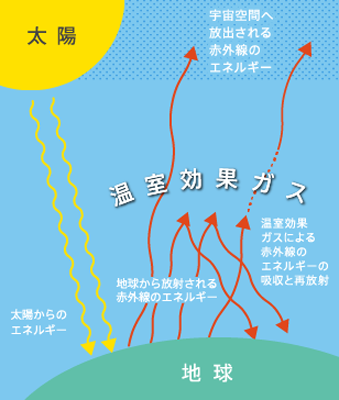

地球温暖化のしくみ

【温暖化のメカニズム】

そもそも、地球温暖化(温暖化)とは地球の平均気温が上昇する現象のことです。

太陽から受けた熱エネルギーの多くは地球の外に放出されますが、温室効果ガスの量が増えすぎると宇宙空間に放出される熱が減り、地球に熱がこもってしまい地球全体の気温が上昇します。

温室効果ガスの具体例は以下のとおりです。

- 二酸化炭素

- メタン

- 一酸化窒素

- クロロフルオロカーボン

- ハイドロフルオロカーボン

- 六フッ化硫黄

- 四フッ化炭素

この中で最も大きな影響を及ぼしているのが二酸化炭素です。二酸化炭素は、化石燃料を燃やしたりセメントを生産したりする際に発生します。各国政府に温暖化に関するデータを提供しているIPCCは、第6次報告書のなかで二酸化炭素の増加が人間活動の結果であることには疑う余地がないとしています。*9)

人間活動による温室効果ガスの増加

地球沸騰化の根本的な原因は、人間の活動によって排出される温室効果ガスです。とくに二酸化炭素(CO₂)やメタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)などが大気中に蓄積され、地球の熱を逃がさずに閉じ込めることで気温を上昇させています。

産業革命以降、化石燃料の大量消費、森林破壊、家畜の増加などにより、これらのガスの排出量は急激に増加しました。さらに、都市化の進行や大量生産・大量消費といったライフスタイルも温暖化に拍車をかけています。

地球沸騰化は、こうした長年の積み重ねによって、温暖化が限界を超えて進行し始めた結果といえるのです。

温暖化の進行による悪循環の加速

気温の上昇は、さらに温暖化を加速させる「フィードバック(悪循環)現象」を引き起こしています。たとえば、北極やシベリアなどの永久凍土が溶けると、大量のメタンが放出され、温暖化がさらに進行します。

また、氷や雪が減少することで、地表の反射率(アルベド)が下がり、より多くの太陽光を吸収して地表温度が上がるという現象もあります。

さらに、気温の上昇によって海水温が高くなり、海の吸収力が落ちることで、CO₂が大気中に留まりやすくなるのも問題です。このような連鎖的な変化が、地球沸騰化を一過性の現象ではなく、より深刻な持続的危機へと変えているのです。根本的な対策が急務である理由もここにあります。

地球沸騰化が進むと世界・日本はどうなる?

地球沸騰化がこのまま進行すると、世界規模で気候のバランスが大きく崩れ、生活や経済、食料供給などあらゆる分野に深刻な影響を及ぼすと懸念されています。

日本も例外ではなく、災害や生態系の変化、産業構造への影響など多くの課題に直面することになります。ここでは、世界と日本それぞれが今後直面すると予測される変化について解説します。

世界は今後地球沸騰化でどうなる?

地球沸騰化が進行することで、世界各地では極端な高温や異常気象が頻発し、人類の安全な暮らしが脅かされると予測されています。たとえば、ヨーロッパや中東、アフリカでは40~50度を超える猛暑が常態化し、熱中症や水不足による死者の増加が懸念されています。

また、海面上昇により島国や沿岸部の都市が水没する危険も高まり、気候難民が数千万人規模で発生するとも言われています。農作物の不作や水資源の枯渇も深刻で、世界の食料供給体制が不安定になる可能性も否定できません。

さらに、こうした環境問題は国際的な対立や移民問題にも発展しかねず、地球沸騰化は単なる環境問題にとどまらず、経済・社会全体に影響を与えるグローバルな危機といえます。

日本は今後地球沸騰化でどうなる?

日本では、すでに猛暑日や熱帯夜の増加、集中豪雨による水害などの影響が現れていますが、地球沸騰化が進行すればこれらの現象がさらに深刻化します。

たとえば、夏の平均気温が今よりも2〜4度上昇することで、都市部では日中の屋外活動が困難になるほどの危険な暑さが日常化する恐れがあります。

また、気温上昇により農業や漁業などの一次産業が打撃を受け、作物の収量減少や魚の生息域の変化が懸念されています。加えて、台風の大型化やゲリラ豪雨の頻発によって、インフラや住宅地が頻繁に被害を受けることも考えられます。

高齢化が進む日本では、こうした自然災害による健康被害や避難の難しさがより深刻になり、社会的な脆弱性が高まる点にも注意が必要です。地球沸騰化への対策は、未来の日本を守るために今すぐ取り組むべき課題です。

地球沸騰化を食い止めるための技術開発

地球沸騰化を食い止めるためには大気中の二酸化炭素量を減らすしかありません。ここでは、二酸化炭素を回収する技術としてCCSとDACをとりあげます。

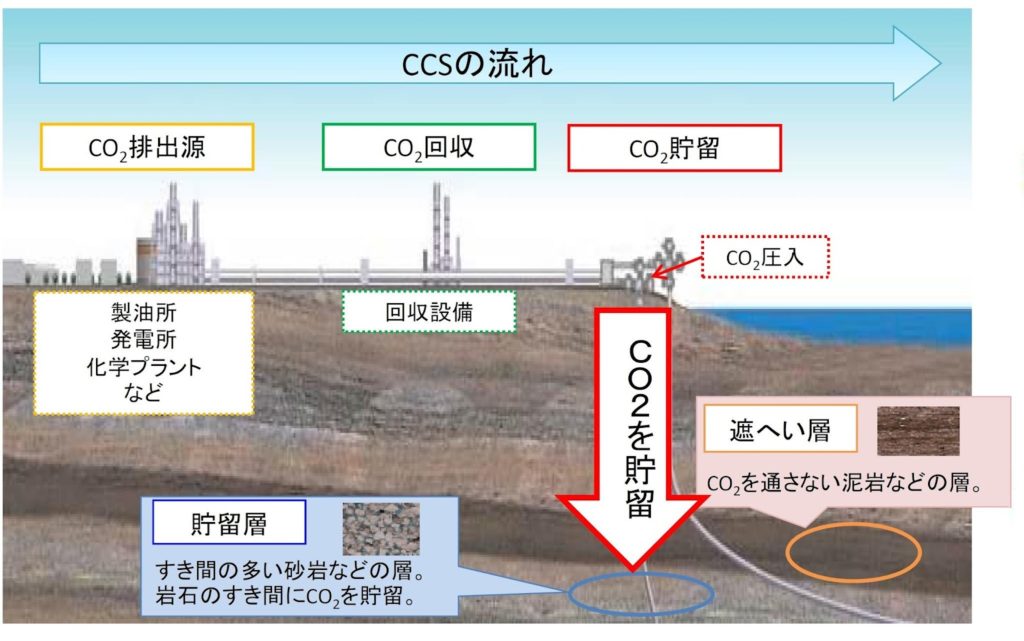

CCSで二酸化炭素を回収する

【CCSの流れ】

CCSは二酸化炭素回収・貯留技術(Carbon dioxide Capture and Storage)の略称です。火力発電所や工場などから排出される気体から二酸化炭素を分離して回収し、地中深くに貯留します。

具体的には、製油所や発電所などから排出されるガスから二酸化炭素を回収します。そして、二酸化炭素を通さない泥岩などの層の下に回収した二酸化炭素を圧入するしくみです。日本では北海道の苫小牧でCCSの実験が行われています。

【関連記事】CCSとは?カーボンニュートラルの貢献度・CCUSとの違い・問題点を解説

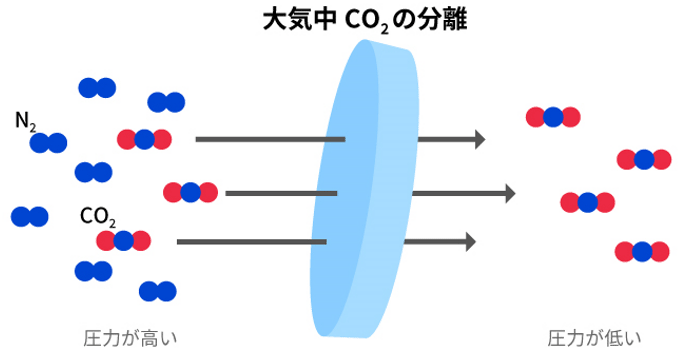

DACで二酸化炭素を回収する

【分離膜による大気中の二酸化炭素の分離・回収イメージ】

CCSは、あくまで排出される二酸化炭素を取り除く仕組みです。そのため、現在大気中に存在している二酸化炭素を回収することはできません。その中で最近注目を集めているのはDAC(直接空気回収技術)です。*11)

DACは二酸化炭素を吸着する特殊な膜を使って、大気中の二酸化炭素を回収します。この方法であれば大気中の二酸化炭素を減らせるため、2050年までのカーボンニュートラル達成に役立つものと期待されています。*11)

DACの主な技術は以下の4つです。

- 化学吸収法

- 化学吸着法

- 膜分離法

- 深冷分離法

*11)

化学吸収法は空気を吸着液に通すことで、化学吸着法は吸着材を通すことで二酸化炭素を回収します。欧米では化学吸収法や化学吸着法の研究が進んでおり、一部では商用規模の設備稼働が見られます。日本では膜分離法の研究が進んでいます。

ただし、DACはエネルギーコストが高いという課題があるため、エネルギーの供給方法などを検討しなければなりません。

地球沸騰化の対策に取り組む企業事例

地球沸騰化を防ぐには大気中の二酸化炭素濃度を減らすことが一番です。ここからは、二酸化炭素の回収や、回収した二酸化炭素の利用(カーボンリサイクル)に関する各企業の取り組みを紹介します。

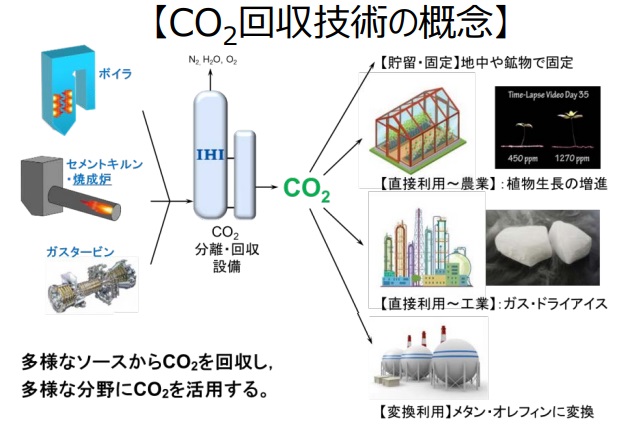

IHIの取り組み

【二酸化炭素回収技術の概念】

IHIは、火力発電所などのプラントから排出される二酸化炭素の回収と利用を研究しています。

回収した二酸化炭素を地下に貯留するだけではなくドライアイスやガスとして直接利用したり、メタンやオレフィンという物質に変化させることで再利用します。これにより、IHIは電力部門の二酸化炭素排出量の10%を回収することで、3,600万トンの二酸化炭素削減効果を見込んでいます。

電源開発の取り組み

電源開発は、石油精製やアンモニア生成の副産物などから回収した二酸化炭素をトマト菜園に供給する取り組みを行っています。今後は石炭火力発電所から回収した二酸化炭素も供給する予定です。*12)

トマト菜園のようなビニルハウス栽培で二酸化炭素を供給すると、肥料と同じような効果が得られ、生産性が上がることがわかっています。

日本製鉄と富山大学の取り組み

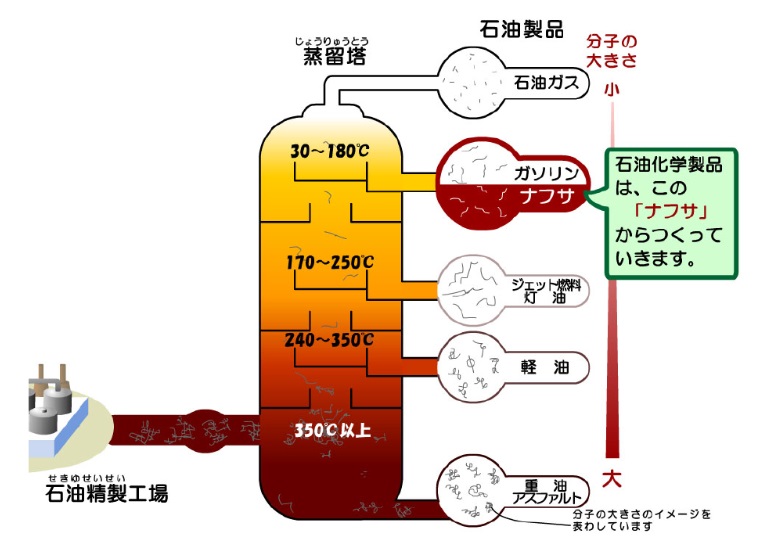

【石油の分留】

日本製鉄は富山大学と共同で二酸化炭素からオレフィンを直接合成する技術の開発をすすめています。オレフィンは石油を精製する際にできるナフサを熱分解して作られている物質です。

オレフィンは石油化学製品の基本となる物質であるため、私たちの生活で欠かすことができない物質です。

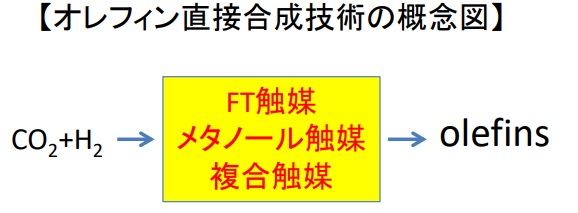

【オレフィン直接合成技術の概念図】

この技術が確立できれば約2,800万トンの二酸化炭素削減効果があるとされます。

地球沸騰化の対策として私たちができること

地球沸騰化を防ぐために私たちができることは何なのでしょうか。私たちは二酸化炭素を回収することができないため、排出量削減に関する取り組みがメインとなります。主な取り組みは以下のとおりです。

- 省エネ製品を使う

- 公共交通機関を利用する

それぞれの内容を見てみましょう。

省エネ製品を使う

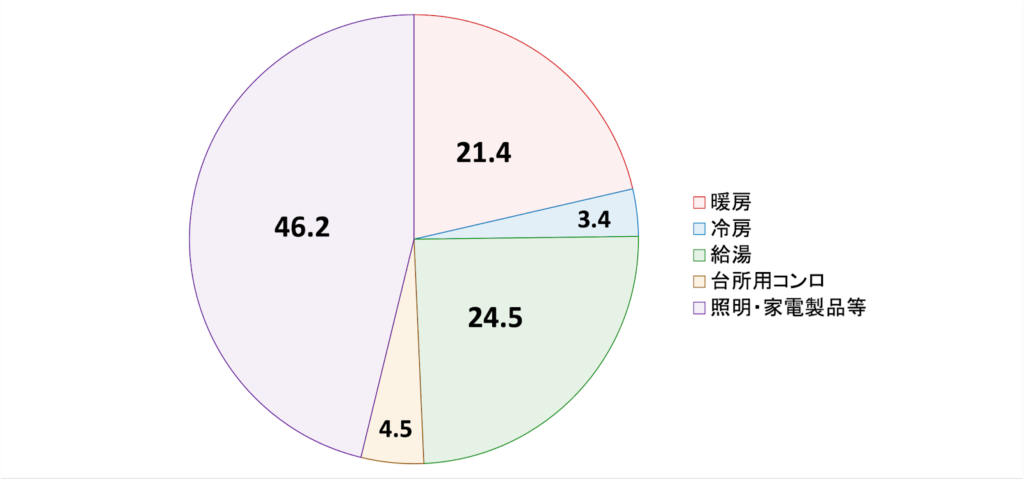

【世帯当たり年間用途別CO2排出構成比(令和2年度)】

上図は、1世帯あたりの年間二酸化炭素排出量をまとめたものです。これを見ると、照明・家電製品や給湯、暖房などで二酸化炭素を排出していることがわかります。これを少しでも削減するために、省エネ製品を取り入れてみてはいかがでしょうか。

照明や家電製品については年々省電力化が進んでいるため、LEDや省エネ家電に買い替えることで使用電力量を減らし、二酸化炭素排出量を削減できます。

給湯についてはヒートポンプ式の給湯器(エコキュートなど)を導入することで使用電力量を削減できます。ガス給湯器でもエコジョーズなどの高効率給湯器を使用すると二酸化炭素排出量を減らせます。省エネ製品に切り替えることが二酸化炭素削減の近道といえるでしょう。

公共交通機関を利用する

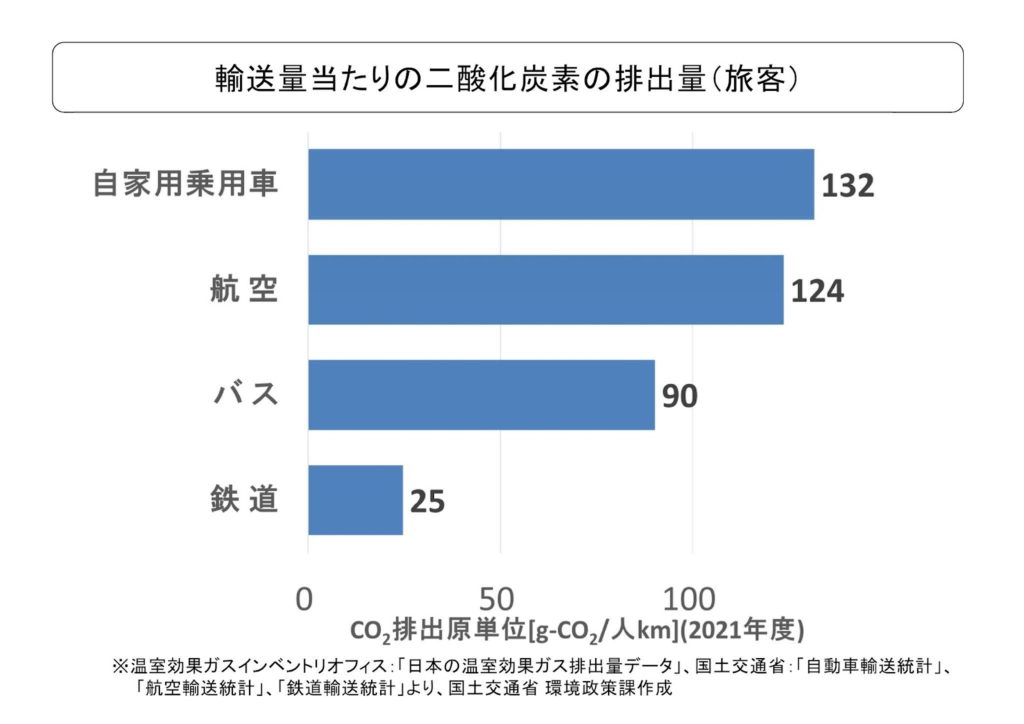

【輸送量あたりの二酸化炭素の排出量(旅客)】

電車やバスなどの公共交通機関を利用することでも二酸化炭素の排出量を削減できます。

自家用車の二酸化炭素排出量を100とするとバスは約68、電車は約19となります。交通機関が脆弱で、自家用車を使わなければならない地域は別として、電車やバスがある地域は極力それらの交通機関を利用することで二酸化炭素の排出削減に貢献できます。

地球沸騰化に関するよくある質問

地球沸騰化という言葉が広まりつつありますが、「本当にそんな現象があるのか?」「地球温暖化と何が違うのか?」といった疑問を持つ人も多いようです。

ここでは、特に多く寄せられる2つの質問について、わかりやすく解説します。

地球沸騰化は実は嘘?

一部では「地球沸騰化は大げさ」「本当は存在しない」といった主張も見られますが、地球沸騰化は科学的事実に基づいた深刻な気候変動の現象です。たしかに「沸騰」という言葉は比喩的な表現であり、文字通り地球が沸騰するわけではありません。

しかしこれは、従来の「地球温暖化」では伝えきれないほどの気温上昇や異常気象の深刻さを訴えるために用いられています。実際、2023年7月には世界の平均気温が観測史上最も高くなり、多くの国で熱波や山火事が発生しました。

これを受けて、国際機関や研究者は従来の表現を超えた危機感を示す必要があると判断しています。したがって、「嘘」どころか、現実のデータと観測結果に裏付けられた重大な警告と考えるべきでしょう。

地球沸騰化と国連の関係は?

「地球沸騰化(Global Boiling)」という言葉が世界に広がるきっかけとなったのは、2023年7月に国連のアントニオ・グテーレス事務総長が行った公式発言です。

彼は、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が始まった」と述べ、地球規模の気候危機が新たな段階に突入したことを強く警告しました。この発言は、世界中のメディアで取り上げられ、各国の政策決定者にも大きな影響を与えました。

国連は以前からIPCC(気候変動に関する政府間パネル)を通じて温暖化の実態を報告し、各国に対策を促してきましたが、「地球沸騰化」という表現はその警鐘をより強く響かせるための象徴的な言葉です。

国連の公式発信である以上、信頼性の高い科学的根拠に基づいていることが前提となっており、軽視すべきではない重要なメッセージです。

地球温暖化対策として子どもでもできることは?

地球温暖化や地球沸騰化といった環境問題に対しては、大人だけでなく子どもも身近なところから行動することができます。たとえば、電気をこまめに消す、テレビやゲームを長時間つけっぱなしにしない、冷暖房の温度設定を見直すといった節電は、家庭で簡単にできる効果的な対策です。

また、使い捨てのプラスチックを減らす、水を出しっぱなしにしない、ゴミを分別することも地球に優しい行動です。さらに、地元の食材を選ぶ、徒歩や自転車で移動することも温室効果ガスの削減につながります。

学校や家庭で環境の大切さについて学ぶことも立派な対策です。一人ひとりの小さな行動の積み重ねが、大きな変化を生む第一歩となります。

地球沸騰化とSDGs

地球沸騰化はSDGsの主要テーマの一つである気候変動対策とダイレクトにかかわるテーマです。ここでは目標13と地球沸騰化の関係について解説します。

目標13「気候変動に具体的な対策を」

SDGs目標13は気候変動に対して各国が具体的な対策を実行するよう求めています。目標13のターゲット13.2で「気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む」と定められているように、具体的に行動することがもめられています。

多くの人が地球温暖化の進行に気づきつつも有効な対策が打てないのが正直なところかもしれません。その状況に危機感をもったグテーレス事務総長が用いたのが地球温暖化ではなく「地球沸騰化」でした。

地球気温が上昇を続けると2023年夏のような高温が当たり前となるかもしれません。温暖化対策は待ったなしの状態になりつつあるといってもよいですが、単に危機をあおるだけではなく、具体的な対策を策定・実施する必要があります。

まとめ

今回は地球沸騰化について解説しました。地球沸騰化には明確な定義はなく、グテーレス事務総長が用いた「造語」といってもよいでしょう。しかし、造語だからといって全く根拠のない虚言を述べているわけではありません。

かといって、危機感をあおったり一方的な叫びをあげたりしても多くの人の賛同は得られないでしょう。ここで考えなければならないのは、地球が本当に沸騰してしまうと実生活に悪影響が発生することです。

夏の高温が激しくなると、冷房のために多くのお金を使わざるを得なくなります。生活が苦しい人の中にはエアコンの使用をあきらめて熱中症になってしまうケースが増えるかもしれません。地球沸騰化は思想や理念の問題ではなく、経済や生命の問題でもある点に目を向けるべきではないでしょうか。

参考

*1)国連広報センターブログ「「地球沸騰化の時代」の気候アクション」

*2)気象庁「世界の季節平均気温」

*3)農林水産省「地球温暖化と農林水産業」

*4)農林水産省「農業生産における気候変動適応ガイド りんご編」

*5)水産庁「(3)海洋環境の変化と水産資源との関連」

*6)NHK「海の温暖化の影響に直面する函館 スルメイカが激減 ブリが激増」

*7)消防庁「令和5年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況」

*8)気象庁「2023 年(令和 5 年)の 世界の主な異常気象・気象災害(速報)」

*9)気象庁「展示室1 温室効果ガスに関する基礎知識」

*10)資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる「CCUS」」

*11)産総研「DAC(直接空気回収技術)とは?」

*12)資源エネルギー庁「カーボンリサイクル技術事例集」

*13)資源エネルギー庁「カーボンニュートラルで環境にやさしいプラスチックを目指して(前編)」

*14)環境省「家庭からのCO2排出量を知る」

*15)国土交通省「環境:運輸部門における二酸化炭素排出量 」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。