環境ビジネスへのイメージは多様です。ある人は

- 環境保護やエコロジーに配慮した製品、サービス

- 社会的責任

- 新しいビジネスチャンス

としてポジティブな印象を持つ一方で、別の人は、

- 企業イメージのための建前

- 利益を求めない慈善事業

- 時間とコストのかかるため余裕がある企業だけが取り組むもの

といった印象を持つかもしれません。しかし、実際は環境ビジネスの重要性は急速に高まり、環境問題への取り組みは社会的に求められています。具体的な事例をもとに、環境ビジネスについてわかりやすく解説します。

目次

環境ビジネスとは

環境ビジネスとは、環境問題の解決に貢献する製品やサービスを提供するビジネスです。環境問題は、

- 地球温暖化

- 大気汚染

- 水質汚濁

- 森林破壊

など、世界中で深刻化しています。これらの環境問題を解決するためには、新しい技術やビジネスモデルの開発が必要です。環境ビジネスは、社会がこれらの課題に取り組むに当たって生まれる新しいビジネスチャンスです。

環境ビジネスの広がり

日本の環境ビジネスは、近年急速に拡大しています。この要因として、日本でもSDGsの知識が社会人として常識となり、世界的な社会問題への意識がどんどん高まっていることが強く影響しています。

【地域共生圏】

環境ビジネスの成長を支える要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 環境意識の高まり

- 環境規制の強化

- 再生可能エネルギーの普及

- 循環型社会の推進

経済産業省によると、日本の環境ビジネス市場規模は今後もしばらくは成長の一途をたどると予想されています。また、政府は将来も持続可能な循環型社会の推進のために

- 地域循環共生圏※の提唱

- 循環型経済(サーキュラーエコノミー)※の推進

- GX(グリーントランスフォーメーション)※の推進

などを行っています。

【関連記事】サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは?リサイクルとの関係・取組事例も

【関連記事】GX(グリーントランスフォーメーション)とは?企業の取り組み事例や最新動向も

政府は、企業がこのような環境問題解決と経済成長の両立を目指す取り組みに資金を調達しやすくするため、

- サステナブルファイナンス※

- トランジションファイナンス※

など、持続可能な社会の構築のための金融システムの構築も進めています。

【関連記事】サステナブルファイナンスとは?ESGとの違い、メリット・デメリット、事例を解説

【関連記事】トランジション・ファイナンスとは?基本指針、国内事例、メリットや課題も

環境省『平成26年版 環境白書 第3章 グリーン経済の取組の重要性~金融と技術の活用~』

環境ビジネスの具体的な事業内容の例

日本の環境ビジネスに取り組む企業の例を、環境問題別に表にまとめました。

| 環境問題 | 事業の例 | 取り組んでいる企業の例 |

| 地球温暖化 | ・太陽光発電、風力発電、水力発電などの再生可能エネルギーの開発・販売 ・省エネ家電の開発・販売 ・二酸化炭素の削減コンサルティング | パナソニック株式会社 トヨタ自動車株式会社 三菱重工業株式会社 京セラ株式会社 株式会社リコー |

| 大気汚染 | ・排気ガス浄化装置の開発・販売 ・環境測定機器の開発・販売 ・大気汚染対策コンサルティング | 株式会社東芝株式会社 日立製作所 三菱電機株式会社 富士電機株式会社 株式会社荏原製作所 |

| 水質汚濁 | ・下水処理設備の開発・販売 ・水質浄化装置の開発・販売 ・水質汚染対策コンサルティング | 株式会社日立造船 株式会社JFEエンジニアリング 株式会社東洋エンジニアリング 株式会社荏原製作所 株式会社テラル |

| 海洋汚染 | ・海洋汚染対策製品の開発・販売 ・海洋汚染調査・分析 ・海洋汚染対策コンサルティング | 株式会社住友重機械工業 株式会社川崎重工業 株式会社三菱重工業 株式会社IHI 株式会社三井造船 |

| 森林破壊 | ・植林事業 ・森林再生事業、森林保護活動 | 住友林業株式会社 株式会社森林環境コンサルタント 味の素株式会社 清水建設株式会社 不二製油グループ本社株式会社 |

| 生物多様性の減少 | ・生物多様性保全活動 ・絶滅危惧種の保護活動 ・生物多様性教育 | 株式会社クボタ ソフトバンクグループ株式会社 ヤマハ発動機株式会社 株式会社東芝 |

| 砂漠化 | ・砂漠化対策植林事業 ・砂漠化対策技術開発 ・砂漠化対策コンサルティング | トヨタ自動車株式会社 株式会社オオスミ 株式会社タムロン |

| 水不足 | ・水の再利用技術開発 ・水の節約技術開発 ・水の輸送技術開発 | 日清製粉株式会社 東レ株式会社 日本電気株式会社(NEC) 株式会社ダスキン |

| 食糧不足 | ・農業用水の節約技術開発 ・農薬や化学肥料の使用量の削減技術開発 ・食料の輸送技術開発 | アサヒビール株式会社 日本電信電話株式会社(NTT) SOMPOホールディングス株式会社 富士通株式会社 |

| 資源枯渇 | ・再生可能エネルギー開発・販売 ・リサイクル技術の開発・販売 ・資源節約技術の開発・販売 | 株式会社 ユーグレナ シャープ株式会社 住友化学株式会社 積水樹脂株式会社 旭化成株式会社 |

環境ビジネスにはさまざまな分野があり、取り組む企業が増加しています。上の表からも、ほとんどの大手企業が環境ビジネスを企業経営戦略に取り入れていることがわかります。

次の章からは、環境ビジネスの成功事例を見ていきましょう!*1)

【自治体】環境ビジネスの成功事例

まずは、自治体の環境ビジネスの成功事例を紹介します。それぞれの事例の成功の要因も確認しましょう。

沖縄県石垣市(海洋エネルギーの開発)

沖縄県石垣市は、海洋エネルギーの開発に力を入れている市です。石垣市では、

- 波力発電:波力発電に適した地形を活用

- 潮力発電:潮流が速い地形を活用

- 洋上風力発電:沖縄本島より台風などの自然災害が少ない

などの海洋エネルギー開発を進めています。また、石垣市は海洋エネルギーの開発を通じて、環境問題の解決にも取り組んでいます。

石垣島の垂直軸型マグナス式風力発電機

【台風でも発電に成功した垂直軸型マグナス式風力発電機】

石垣島の垂直軸型マグナス式風力発電機は、株式会社チャレナジーが開発した風力発電機です。この発電機は、羽根のない垂直軸型風力発電機で、マグナス力※を利用して発電します。

石垣市の環境ビジネス成功の要因

沖縄県石垣市の海洋エネルギーの開発において、成功の要因としては以下のような点が挙げられます。

- 地理的条件の活用

石垣市は、海洋エネルギーを活用するには理想的な地理的条件を備えています。周辺海域には強い潮流があり、潮汐発電や海流発電などの技術が活用されています。 - 政策・法制度の支援

日本政府は、再生可能エネルギーの導入を促進する政策や法制度を整備しており、石垣市もそれを受けて支援を受けています。 - 技術開発の進展

海洋エネルギーの技術開発が進み、より高い効率でエネルギーを生み出すことが可能になってきています。石垣市でも、最新の技術を採用することで、より効率的な海洋エネルギーの開発ができるようになっています。 - 地域住民の協力

地域住民が海洋エネルギー開発に協力し、その普及・発展に取り組んでいることも成功の要因です。地域住民が受け入れることで、地域振興にもつながっています。

愛媛県今治市(水素エネルギーの導入)

愛媛県今治市は、水素エネルギーの導入を積極的に進めています。今治市は、2030年までに水素エネルギーを主力とするエネルギー供給体制を構築することを目指しています。

今治市の水素エネルギー事業の特徴

【今治市の水素エネルギー事業】

今治市の水素エネルギー事業の特徴は、

- 水素の製造から輸送、利用までを地域内で完結させる「水素バリューチェーン」の構築を目指している。

- 水素の製造には、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを活用する。

- 水素を燃料とする自動車や燃料電池車の普及を進めている。

などが挙げられます。この事業は、環境ビジネスの観点からも、さまざまな分野から注目されています。

水素エネルギーは、化石燃料に比べて二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーです。また、水素は燃焼時に水しか排出しません。そのため、水素自体をクリーンな方法で製造できれば、水素エネルギーは気候変動対策や環境保護に大きく貢献できると期待されています。

【関連記事】水素エネルギーとは?メリットやデメリット、実用化に向けた課題と将来性、SDGsとの関係

今治市の水素エネルギー事業は、まだ始まったばかりです。今治市の水素エネルギー事業が成功すれば、他の自治体にも水素エネルギーの導入を促進する効果が期待できます。

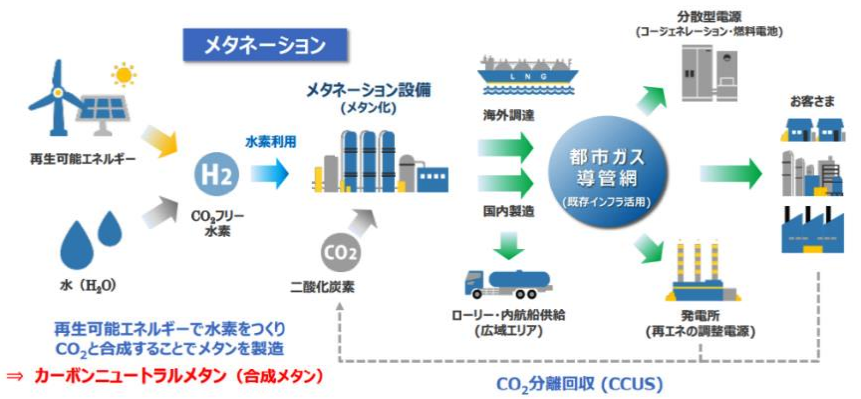

【水素からCNメタン※を製造する】

今治市の環境ビジネス成功の要因

今治市の水素エネルギー事業が、環境ビジネスとして成功した要因は以下のような点が考えられます。

- 政府の支援

日本政府は水素社会の実現を目指しており、今治市の水素エネルギー事業にも支援を行ったことが成功の要因の一つです。 - 地域の特性への適合

今治市は水素を製造するために必要な風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー資源が豊富であることから、水素エネルギー事業に適していたと言えます。 - パートナーシップの構築

今治市は、企業や大学などと協力し、水素エネルギー産業の発展を目指しました。このようなパートナーシップの構築が成功につながったと言えます。 - マーケティング戦略

今治市は、水素エネルギーを活用した車両や建物などを公共施設やタクシーなどで積極的に導入し、その普及に努めました。このようなマーケティング戦略が成功につながったと言えます。

このような積極的な取り組みにより、今治市はもともとタオルの生産で有名でしたが、新たに四国でも再エネ導入量の多い市として知られるようになりました。

【四国地域のCO2排出量&再エネ導入量】

福島県南相馬市(バイオマス発電所の導入)

【相馬エネルギーパーク】

福島県南相馬市は、東日本大震災の影響により、大きな被害を受けました。その中で南相馬市は、震災からの復興を図るとともに、環境問題の解決にも取り組んでいます。その一環として、バイオマス発電所の導入を進めています。

バイオマス発電所とは、木材や農作物などのバイオマス※を燃料として発電する発電所です。バイオマスは、化石燃料に比べて、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーです。南相馬市では、バイオマス発電所の導入により、二酸化炭素の排出量を削減し、環境問題の解決に取り組んでいます。

【関連記事】バイオマス発電とは?メリット・デメリット、仕組み・問題点を解説

例えば三菱日立パワーシステムズ(MHPS)は、福島県相馬市にある微粉炭・バイオマス混焼火力発電所で、火力発電設備の運転状態を監視制御するシステムの稼働を支援しています。さらに、南相馬市復興計画では、原子力から再生可能エネルギーへの転換やその拠点づくり、省エネルギー政策の推進など、環境との共生を目指すことが基本施策の1つとして掲げられています。

【相馬エネルギーパークの発電の仕組み】

南相馬市の環境ビジネス成功の要因

南相馬市におけるバイオマス発電所の導入が、環境ビジネスとして成功した要因は以下のような点が考えられます。

- 地域資源の活用

南相馬市は、農業や林業が盛んな地域であり、バイオマス発電所の導入によって、地域資源を活用したビジネスモデルが構築されました。地元の農家や林業者からバイオマス燃料を調達することで、地域経済の活性化や雇用の創出にもつながっています。 - 政府の支援

福島県は、再生可能エネルギーの導入を促進する政策や補助金制度を整備しており、南相馬市も支援を受けています。これらの支援により、投資環境が整備され、事業の推進が可能になりました。 - 経済効果や環境負荷低減効果の明確な提示

南相馬市では、バイオマス発電所の導入による経済効果や環境負荷低減効果を明確に提示し、地元住民や企業などからの理解を得ることができました。 - 技術開発の進展

バイオマス発電技術は、年々進化しており、より高い効率でエネルギーを生み出すことが可能になってきています。南相馬市でも、最新の技術を採用することで、より効率的なバイオマス発電が実現されました。

環境ビジネスで成功している地方自治体に共通するのは

- 地域の特性を活かすこと

- 政府の支援を活用すること

- 地域住民の理解と協力

でした。次は企業の環境ビジネスの成功例を見ていきましょう。*2)

【企業】環境ビジネスの成功事例

企業の環境ビジネスの成功事例では、

- 生物多様性保護

- 食糧問題解決

- 森林破壊抑制

という3つの異なったアプローチの取り組みを紹介します。

ヤマハ発動機機(生物多様性保護)

【自社製品を活用し陸からはアクセスできない湖岸にも接岸し清掃】

ヤマハ発動機は、環境保全と生物多様性の保護に積極的に取り組んでいます。ヤマハ発動機は、2010年に「ヤマハ発動機グループ環境計画2050」を策定し、2050年までに温室効果ガスの排出量を2010年比で80%削減することを目標としています。

また、2015年には「生物多様性宣言」※に署名し、生物多様性の保全に貢献していくことを表明しています。

【ポルトガルでのヤマハ製品を使用して海のクリーン活動】

ヤマハ発動機が生物多様性保護のために行っている取り組みの一部を紹介します。

生産プロセスの見直し

ヤマハ発動機は、生産プロセスにおいて環境負荷を抑えるための取り組みを行っています。例えば、製品の設計段階から環境に配慮した製品を開発することで、廃棄物の削減や省エネルギー化を実現しています。

森林保全活動

ヤマハ発動機は、森林保全活動にも取り組んでいます。具体的には、自社の工場周辺の森林保全活動を行うとともに、地元の学校や自治体と協力して、森林保全活動を推進しています。

経営戦略の見直し

ヤマハ発動機は、経営戦略の見直しにも取り組んでいます。具体的には、環境に配慮した製品やサービスの開発を進めることで、環境ビジネスへの参入を図っています。

これらの取り組みにより、ヤマハ発動機は生物多様性保護に貢献するとともに、環境ビジネスとしての地位を確立しています。

【子ガメ観察会&サステナブルビーチ作戦】

ヤマハ発動機の生物多様性保護の活動は、ボランティア要素が強いように見えますが、実際には「環境ビジネス」として成功している要因がいくつかあります。生物多様性保護の活動を、

- 企業の社会的責任

- 経営戦略

- 社員教育

など多方面にに組み込むことで、環境保全と収益の両立を図っているのです。

ヤマハ発動機は、生物多様性保護の活動を、企業の社会的責任(CSR)※として位置づけています。環境保全とビジネスの両立を図る上で、生物多様性保護は重要であると考えたのです。

このように、生物多様性保護の活動に積極的に取り組むことで、企業価値を向上させ、収益の拡大を図っています。

アサヒビール(食糧問題解決)

アサヒビールは、食糧問題解決に取り組んでいます。2015年に「アサヒビールの食糧問題への取り組み」を発表し、2050年までに、ビール製造に必要な穀物のうち100%を、持続可能な農法で生産されたものを使用することを目標としています。

【2050年の世界のありたい姿:PLanet Positive】

アサヒビールの食糧問題解決の取り組みは、以下のとおりです。

持続可能な農業の推進

アサヒビールは、自社が使用する麦やホップなどの原材料を生産する農家とのパートナーシップを構築し、持続可能な農業の推進に取り組んでいます。具体的には、農薬や化学肥料の使用を減らすことで、環境負荷の低減や土壌の健康維持につなげているのです。

食品ロス削減への取り組み

他にも、食品ロス削減への取り組みにも力を入れています。例えば、製造過程で発生する副産物の「ビール酵母細胞壁」を再利用することで、廃棄物の削減や資源の有効活用を実現しています。

食料不足解消への貢献

さらには、食料不足解消への貢献も目指しています。例えば、アフリカ諸国で麦芽生産を支援することで、現地の雇用創出や食料自給率の向上につなげています。

【Cheer the Future おいしさと楽しさで、未来を元気に】

(アサヒビールのコーポレートステートメント※)

アサヒビールのビール酵母細胞壁の再利用とは

【ビール酵母。ビタミン、ミネラル、アミノ酸など体に良い成分を豊富に含む】

アサヒビールは、ビール製造の副産物であるビール酵母細胞壁を肥料として活用することで、食糧問題や環境問題の解決に取り組んでいます。ビール酵母細胞壁は、タンパク質や多糖類などの栄養素が豊富に含まれているため、農作物の生育を促進する効果があります。

また、ビール酵母細胞壁は、土壌の微生物活動を活性化させ、土壌の保水性を高める効果もあります。ビール酵母細胞壁を肥料として活用することで、農作物の収穫量を増加させ、農薬や化学肥料の使用量を削減することができるのです。

これらの取り組みは、食糧問題や環境問題の解決に貢献するだけでなく、ビジネスとしても成功しています。ビール酵母細胞壁は、肥料としてだけでなく、化粧品や医薬品の原料としても利用されており、アサヒビールは、これらの分野での事業拡大を目指しています。

不二製油グループ(森林破壊抑制)

【味わい深いピュアチョコレート】

不二製油グループは、植物性油脂や業務用チョコレート、乳化・発酵素材、大豆加工素材などの製造・販売をしている企業です。

2015年に「不二製油グループ森林保全ポリシー」を発表し、2030年までに、自社の事業活動に関連する森林の持続的な管理を達成することを目標とするなど、積極的に森林破壊抑制に取り組んでいます。不二製油グループの森林破壊抑制の取り組みは、以下のとおりです。

森林保全地域の設定

自社が所有する森林を保全地域として設定し、森林保全活動を実施。森林内の生物多様性調査や、外来種の駆除、土地改良などを行い、森林の健全性を維持しています。

FSC(持続可能な森林認証)の取得

森林認証制度であるFSC認証※を取得することで、持続可能な森林管理を進めています。FSC認証を取得することで、森林破壊や違法伐採などの問題を回避し、社会的責任を果たすことができます。

地元コミュニティとの協力

地元コミュニティと協力して森林保全活動を進めています。地元コミュニティと協力して森林内の清掃活動や種まき活動などを行い、持続可能な地域社会の構築につなげています。

RSPO(持続可能なパーム油生産者協会)認証の取得

RSPO認証※を取得したパーム油を使用することで、森林破壊や人権侵害などの問題を回避し、持続可能な社会づくりに貢献しています。

学校との協力

地元の小学校や中学校と協力して、森林教育を実施しています。森林内での観察会や、森林保全活動への参加などを通じて、森林の大切さや環境保全の重要性を学ぶ機会を提供しています。

【関連記事】FSCとは?メリット・デメリット、FSC認証ラベルがついた商品の紹介も

【カカオ生産地・現地のカカオ農家】

次世代植物性タンパク素材の開発

【「素材としての魅力」を最大限に引き出したアーモンドホイップ】

不二製油グループは、研究開発による次世代植物性タンパク素材の開発にも取り組んでいます。不二製油グループの次世代植物性タンパク素材の開発は、環境ビジネスの観点からも注目されています。

肉や魚などの動物性タンパク質の製造には、水や土地などの資源を大量に必要とします。また、動物性タンパク質の製造は、地球温暖化や水質汚染などの環境問題の原因にもなっています。

【大豆ミートメニュー展開】

この開発は直接的には森林破壊抑制と深い関係はありませんが、不二製油グループが持続可能な食品生産に貢献することで、間接的に森林破壊抑制につながる可能性はあります。

ここで紹介した企業は多くの環境ビジネスへの取り組む企業の中のほんの一部ですが、環境ビジネスに積極的に取り組んでおり、その成果が認められている事例です。

環境ビジネスを始める際には、まず、自社の強みや弱みを分析し、どのような環境ビジネスに取り組むことができるかを検討することが大切です。また、環境ビジネスは、新しい技術や知識が必要になる場合もあるため、専門家の助けを借りることも重要なポイントとなります。

【関連記事】大豆ミートとは?作り方やメリット・デメリット|環境に優しい代替肉とSDGsの関係

次の章では、環境ビジネスのメリットを確認していきます。*3)

環境ビジネスに取り組むメリット

もはや環境への貢献は余裕がある企業だけが行う慈善事業ではありません。将来の地球が生き物の住み続けられる場所であるためには、今、私たちが地球温暖化や環境汚染を抑制し、資源を循環させて利用する努力をしなければならないのです。

世界的にこのような状況の中、環境ビジネスに取り組むメリットは多くあります。

経費の削減ができる

環境ビジネスに取り組むことで、省エネルギーなどの取り組みを行うことができます。こうした取り組みにより、経費を削減することができます。

環境に配慮した企業イメージの向上ができる

環境問題が深刻化する中で、企業には環境負荷の削減や省エネルギーなど、環境に配慮した取り組みが求められています。こうした取り組みを行うことで、企業の環境に対する意識やイメージが向上することが期待されます。

社会的貢献ができる

環境ビジネスは、社会的意義が高く、地域の持続的な発展にもつながることから、社会的貢献ができることが期待されます。

法律・規制への対応がしやすくなる

環境問題が深刻化する中で、法律・規制も厳しくなっています。環境ビジネスに取り組むことで、法律・規制への対応がしやすくなることが期待されます。

リスクマネジメントがしやすくなる

環境問題は、企業にとってリスクとなることもあります。環境ビジネスに取り組むことで、リスクマネジメントをしやすくなることが期待されるのです。

健康的な職場環境の整備ができる

環境ビジネスに取り組むことで、健康的な職場環境を整備することができます。例えば、室内環境の改善やストレス低減などが挙げられます。

グリーンITの導入が進められる

環境ビジネスには、グリーンIT(エコIT)の導入も含まれます。グリーンITの導入により、省エネルギー・CO2削減・資源利用効率化などが進められるでしょう。

顧客ロイヤリティが向上する

環境に配慮した製品やサービスを提供することで、顧客の信頼とロイヤリティが向上します。

従業員の関与と満足度が向上する

持続可能な取り組みを行うことで、従業員の関与が高まり、働きがいのある職場環境が整いやすくなります。

売上アップにつながる

環境に配慮した製品やサービスを提供することで、環境に意識の高い消費者からの支持を得て、売上アップが期待できるでしょう。

技術開発の機会と競争力の向上

環境問題の解決には、新しい技術の開発が必要です。環境ビジネスに取り組むことで、新しい技術の開発につながり、企業の競争力を高めることができます。

これらのさまざまなメリットは、中小企業や個人事業主も活かすことができます。環境ビジネスに取り組むことは、企業の成長戦略の一環として有効なのです。

しかし、環境ビジネスはうまく取り組まないと失敗することもあります。次の章では、環境ビジネスのデメリットや課題、問題点を確認しましょう。

環境ビジネスにおけるデメリット・課題

現在の世界的な風潮から、さまざまなメリットがある環境ビジネスですが、ビジネスとして成功させるためには慎重に検討する必要があります。環境ビジネスはまだ新しいビジネスの分野とも言えますから、課題や注意点も多くあります。

経済性の問題

環境ビジネスは、社会的意義が高い一方で、経済性に問題がある場合があります。例えば、再生可能エネルギーの普及には、補助金などの政策支援が必要であり、自己完結的なビジネスモデルを構築することが難しいという課題があります。

初期費用が高い

環境ビジネスを始めるには、環境に配慮した設備や技術を導入する必要があります。そのため、初期費用が高額になる場合があります。

技術的な課題がある

環境ビジネスでは、新しい技術やビジネスモデルの開発が求められます。そのため、技術的な課題を克服する必要がある場合があります。

市場が小さい

環境に配慮した製品やサービスを必要としている市場は、まだ小さい場合があります。そのため、売上を伸ばすのに時間がかかる場合があります。

競争が激しい

環境ビジネスは、今後ますます成長していくと考えられています。そのため、今後一層、競争が激しくなる分野が増えることが予想されます。

このように、環境ビジネスにはメリットの多さに引けを取らないさまざまなデメリットや問題点が存在します。しかし、これらの問題点は回避することができます。

例えば、短期的な視野ではコストの負担が大きくても、

- 長期的な視野で見てコストの回収が可能か

- 時間がかかるものの利益が出るのか

などを見極め、自社の事業内容や規模にあった環境ビジネスを複数のシナリオを用意して模索するなど、しっかりと計画を立てることで、失敗するリスクをできる限り下げておくことができます。次の章では環境ビジネスに取り組むための手順や、陥りやすい失敗の要因について見ていきましょう。

環境ビジネスに取り組むためには

繰り返しになりますが、環境ビジネスは今後も注目され、その経済規模は成長していくと予想されています。しかし、環境ビジネスを始めるためには慎重な判断と細かい分析、環境ビジネスやSDGsについての知識が必要です。

環境ビジネスを始めるためのステップ

それでは、これから環境ビジネスを始める場合、何が必要かを確認しましょう。

①環境ビジネスに必要な知識を身につける

環境ビジネスには、法律や規制、技術など、多くの専門的な知識が必要です。まずは、環境ビジネスに関する情報を収集し、必要な知識を身につけることが大切です。

②環境負荷の把握と削減策の検討

自社の環境負荷を把握し、削減策を検討することが必要です。具体的には、省エネルギー、資源の有効活用、廃棄物の削減など、環境に配慮した取り組みを行うことが求められます。

③自社の強みと弱みを分析する

自社の強み(技術力、人材、資金力など)と弱みを詳しく分析します。環境問題の解決で自社の強みを活かすことのできるアプローチを検討します。

④環境ビジネスのアイデアの出し方

自社が行うことができる環境ビジネスのアイデアを出すことが必要です。ここでは、自社の強みや特徴を活かした環境ビジネスのアイデアを出すことが大切です。

⑤市場調査を行う

環境に配慮した製品やサービスを必要としている市場があるかを調査します。また、競合他社の状況を調査し、参入の余地などを試算します。

⑥ビジネスモデルの構築

アイデアをもとに、環境ビジネスのビジネスモデルを構築することが必要です。具体的には、事業計画の策定や資金調達など、ビジネスを行うために必要な準備を行うことが求められます。

⑦実行と改善

ビジネスモデルをもとに、実際に事業を開始し、改善を重ねることが必要です。具体的には、顧客ニーズの把握やサービスの改善など、事業運営を改善していくことが求められます。

比較的低リスク・低コストで始められる環境ビジネスの例

余裕のない中小企業でも、比較的低リスクかつ始めるハードルの高くない環境ビジネスの例をいくつか挙げます。

- 省エネ設備の導入

- 太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入

- エコカーの導入

- 電気自動車の充電ステーションの設置

- ペットボトルのリサイクル事業

- エコバッグや再利用可能なストロー等のエコグッズ販売

- フードロス削減のための食品販売期限切れ品の販売

- リサイクル事業

- 環境コンサルティング

- 環境教育

これらのビジネスは、いずれも環境に配慮したビジネスであり、将来的にはニーズが高まっていくことが予想されます。また、初期投資やランニングコストが比較的低いため、あまり余裕のない中小企業でも始めやすいビジネスです。

失敗する典型的な原因

環境ビジネスに挑戦したものの、失敗する典型的な原因には、以下のようなものがあります。

- 環境問題への理解不足

- 自社の強みと弱みの分析不足

- 市場調査の不足

- ビジネスプランの不備

- 資金不足

- 技術的な課題

- 競争の激化

- 社会の変化への対応遅れ

今後まだしばらくは、世界で「いつ、何が起こるかわからない」状況が続くと考えられます。環境ビジネスは、企業がこれまでの保守的な企業体質を脱却し、このような不確実な時代を企業が生き抜いていくために必要な取り組みの1つでもあります。

上に挙げた「失敗する典型的な要因」の多くは環境ビジネスに限らずビジネス全般においても「失敗する典型的な要因」です。将来も持続可能な経営と成長を続けるために、長期的な視野に立って環境に配慮したビジネスモデルを構築し、競争力を強化することが重要です。*4)

環境ビジネスに関してよくある疑問

まだ新しい分野のビジネスと言える環境ビジネスについて、よくある質問に答えていきます。

胡散臭いと言われるのはなぜ?

環境ビジネスが胡散臭いと言われるのには、いくつかの理由があります。

- 環境に良いというイメージで商品やサービスを販売するが、実際には環境に悪影響を与えている場合がある。

- 環境問題を解決するためのビジネスとして訴求するが、実際には利益を上げることが目的で、環境問題の解決に真剣ではない場合がある。

- 環境問題を解決するためのビジネスとして訴求するが、実際には効果が低い、または実現が難しい場合がある。

このような理由から、「環境ビジネスは胡散臭い」と言われることがあります。

環境ビジネスに取り組む企業は、環境問題の解決に真剣であり、効果的なビジネスを展開していることを、消費者に伝える必要があります。環境ビジネスが胡散臭いと言われないためにも、企業と消費者の双方が、環境問題の解決に真剣に取り組むことが大切です。

環境ビジネスに取り組む企業ランキング・一覧はある?

環境ビジネスに取り組む企業ランキングや一覧は、環境ビジネスに特化した様々なメディアや調査機関から発表されています。以下にいくつかの例を挙げます。

ただし、ランキングや一覧に掲載される企業は、その調査機関やメディアの基準によって異なるため、必ずしも全ての環境ビジネス企業が網羅されているわけではありません。

失敗することもある?

はい、環境ビジネスは失敗することもあります。環境ビジネスが失敗する理由はいくつかあります。

- 環境問題を解決するためのビジネスとして主張するが、実際には効果が低い、または実現が難しい可能性がある。

- 環境ビジネスに取り組む企業が、環境問題の解決に真剣でなかったり、効果的なビジネスを展開していなかったりする可能性がある。

- アプローチする環境問題に対する消費者の関心が低い可能性がある。

このような理由から、環境ビジネスは失敗することがあります。環境ビジネスに取り組む際には、これらのリスクを理解し、対策を講じることが大切です。詳しくは「環境ビジネスを始めるためには」の章に戻って確認しましょう。

環境ビジネスの将来性は?

地球環境の保護に対する意識は、近年、世界中で高まりつつあります。その背景には、地球温暖化や気候変動などの環境問題が深刻化していることが挙げられます。

環境問題への関心が高まるにつれて、環境に配慮した製品やサービスを提供する企業への需要も高まっています。また、技術革新の進展も、環境ビジネスの将来に大きな影響を与えています。

このように、環境ビジネスの将来性は明るいと言えます。環境ビジネスに取り組むことで、企業は地球環境の保護に貢献するだけでなく、利益を得ることもできるため、今後ますます拡大していくと予想されます。

環境ビジネスには、どのような投資が行われているのですか?

環境ビジネスには、再生可能エネルギーや省エネルギー、リサイクル、廃棄物処理などの分野において、各国政府や民間企業から多額の投資が行われています。また、社会的責任投資(SRI)※やESG投資※など、環境に配慮した投資手法が注目されています。

【関連記事】ESG投資とは?仕組みや種類、メリット・デメリット・問題点、企業の取り組み事例

環境ビジネスには、どのような政策が取られているのですか?

環境ビジネスにおいて、政府はさまざまな政策を実施しています。具体的には、以下の政策が実施されています。

- 環境規制の導入

自動車の排気ガス規制や工場の排水規制などの環境規制が導入されています。これらの規制は、企業に環境に配慮した製品やサービスの開発を促進しています。 - 環境技術開発の支援

環境技術開発の支援を行うための補助金や助成金が提供されています。これらの支援は、企業が環境技術を開発し、普及させるための費用の負担を軽減しています。 - 環境教育の推進

環境教育を行うための教材やプログラムが提供されています。これらの教育は、人々に環境問題への理解を深め、環境に配慮した行動を促進しています。 - 環境ビジネスの促進

環境ビジネスに取り組む企業への支援を行うための補助金や助成金などの支援があります。これによって、企業が環境ビジネスに参入する際の費用負担を軽減しています。

政府が行う規制や支援は、常に新しい情報を知り、早めの対策・活用の検討をすることが重要です。次の章では環境ビジネスとSDGsの関係について考えてみましょう。

環境ビジネスとSDGs

SDGsは、2030年までに持続可能な世界を実現するための国際的な目標であり、17の目標と169のターゲットから構成されています。環境ビジネスには、SDGs(持続可能な開発目標)の知識は必須です。

SDGsは、企業が持続可能な社会を実現するために取り組むべき課題や目標を示しているため、企業が環境ビジネスを行う上での方向性を示してくれます。他方で、SDGsや社会問題解決への貢献、環境ビジネスへの理解がないままでは今後、企業には以下のようなリスクがあると考えられます。

- 企業イメージの低下

現在でも環境問題や社会問題に対する取り組みが不十分な企業は、社会的に非難されることがあり、企業イメージが低下する可能性があります。 - 規制リスク

環境問題に対する規制が強化されることで、企業にはコンプライアンスの義務が生じます。規制に適合しない場合、罰金や訴訟などのリスクが生じる可能性があります。 - 投資家からの評価低下

ESG投資が注目される中、環境問題や社会問題に配慮しない企業は、投資家から評価されず、資金が集めにくくなる可能性があります。 - 事業継続リスク

環境問題や社会問題に対する取り組みが不十分な企業は、事業継続に必要な資源や人材を確保できないことがあり、事業継続に関わるリスクが高まる可能性があります。

このことからもわかるように、企業は社会問題解決への貢献のため、SDGsや環境ビジネスへの理解を深め、積極的に取り組むことが今後ますます重要になっていきます。

まとめ

環境ビジネスにおいて最も大切なことは、環境保護とビジネスの両立です。つまり、環境に配慮しながら、同時にビジネスとして成り立つものでなければなりません。また、社会的な意義を持つビジネスであることも重要です。

- 環境問題の深刻化

- 消費者の意識の高まり

- 政府の支援

このような背景から、環境ビジネスが今後ますます重要視され、近い将来スタンダードになる可能性が高いと考えられます。まだ着手していない企業は、まずは環境ビジネスやSDGsの知識を十分に深めることから始めましょう。企業は環境ビジネスに取り組み、社会的責任を果たしながら、自社の持続可能な経営と新たなビジネスチャンスをつかんでください。

また、私たちひとりひとりも社会を構成する一員として、

- 環境に配慮した商品やサービスを利用する

- 環境に配慮した企業に投資する

- 環境問題について周囲に啓蒙する

- 環境保護団体に寄付する

- 環境問題の解決に取り組むボランティア活動に参加する

などの行動を心掛けることで、社会全体の環境ビジネスの活性化につながります。あなたの普段の生活の中の何気ない選択も、社会が今後どこへ向かっていくのかに影響しています。

平均100歳まで生きると言われる今後、私たちはこれまでの世代よりずっと長く社会を支えていくことになるかもしれません。これからも新しい情報と正しい知識を持つために、学ぶことを続けてください。

〈参考・引用文献〉

*1)環境ビジネスとは

環境省『環境ビジネスの先進事例集』

サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは?リサイクルとの関係・取組事例も

GX(グリーントランスフォーメーション)とは?企業の取り組み事例や最新動向も

サステナブルファイナンスとは?ESGとの違い、メリット・デメリット、事例を解説

トランジション・ファイナンスとは?基本指針、国内事例、メリットや課題も

環境省『平成26年版 環境白書 第3章 グリーン経済の取組の重要性~金融と技術の活用~』

環境省『環境と経営』

環境省『アジアにおける水環境ビジネスのさらなる展開へ』(2015年5月)

日経ビジネス『環境対策を成長の機会にする「グリーントランスフォーメーション」』(2022年4月)

Panasonic『環境経営方針』

TOYOTA『方針 サステナビリティ』

三菱重工『環境マネジメント』

KYOCERA『環境への取り組み』

RICOH『環境』

TOSHIBA『サステナビリティレポート2021』

HITACHI『環境ビジョンと環境長期目標』

三菱電機『地球環境観測衛星 地球環境の把握に貢献する人工衛星』

富士電機『環境・社会・ガバナンス 化学物質管理』

日立造船『造水・水処理 上水・下水・産業排水処理システム』

JFEホールディングス株式会社『汚染防止』

TOYO ENGINEERING『環境への取り組み』

荏原製作所『環境マネジメント』

株式会社テラル『CORPORATE PROFILE』

住友重機工業『環境経営』

川崎重工業『環境保全とビジネスの両立を目指して〈お客様・社会・そして未来の地球のために〉』

三菱重工業『マリンエンジニアリング事業における環境ソリューションへの取組み 』

IHI『環境』

商船三井『海洋環境保全・生物多様性保護』

森林環境コンサルタント『業務案内』

住友林業『持続可能な森林経営』

味の素『森林破壊ゼロに向けた取り組み』

清水建設『地球環境』

不二製油グループ本社株式会社『CDPより森林・水セキュリティでA評価、気候変動でA₋評価をいただきました』(2022年12月)

Kubota『生物多様性の保全』

SoftBank『生物多様性の保全』

YAMAHA『「生物多様性」への取り組み』

TOSHIBA『生物多様性の保全』

TOYOTA『トヨタ自動車、中国での砂漠化防止緑化プロジェクト-ボランティア植林を実施-』(2009年9月)

OSUMI『海外環境協力』

TAMRON『環境問題への考え方、環境目的目標の達成状況』

日清製粉グループ『水資源への取組み』

東レ『A MATERIALS WORLD』

NEC『水リスク管理と水資源の有効活用』

DUSKIN『水資源の保全と汚染防止』

Asahi『ビール酵母細胞壁が食糧問題や環境問題も解決』

NTT『食料問題解決や環境負荷低減の実現を目的とした合弁会社の設立に向け合意』(2023年5月)

SOMPOホールディングス『さまざまな環境問題の解決を目指した取組み 持続可能な食糧供給に向けた取組み』

FUJITU『食糧危機に立ち向かう量子インスパイアード・コンピューティングの可能性』(2023年4月)

ユーグレナ『環境 Environment』

SHARP『環境ビジョン』

住友化学『資源循環への貢献』

積水樹脂株式会社『環境への取り組み 積水樹脂の環境・社会報告』

AsahiKASEI『旭化成グループの地球環境対策に関する方針』

*2)【自治体】環境ビジネスの成功事例

Challenergy『台風4号において発電に成功し、発電可能な最大瞬間風速の記録を30.4m/sに更新』(2020年10月)

首相官邸『海洋基本計画に基づく工程表(平成28年度改訂版)』

日経BP『「マグナス風車」、台風4号で発電、運用可能な最大風速を更新』(2020年10月)

愛媛県『水素サプライチェーンモデル構築に向けた連携協定締結式の開催について』(2023年3月)

水素エネルギーとは?メリットやデメリット、実用化に向けた課題と将来性、SDGsとの関係

経済産業省『カーボンニュートラルに向けた四国ガスの取り組みについて』p.6(2022年11月)

四国経済産業局『四国地域におけるカーボンニュートラルに向けた取組について』p.2(2022年11月)

日本経済新聞『愛媛県、脱炭素へ企業連携が加速』(2023年4月)

日本経済新聞『水素供給網モデル構築へ 愛媛県、四国電・三浦工業と協定』(2023年3月)

四国経済産業局『四国地域におけるカーボンニュートラルに向けた取組について』(2022年11月)

相馬エネルギーパーク合同会社『発電所概要』

相馬エネルギーパーク合同会社『発電フロー』

バイオマス発電とは?メリット・デメリット、仕組み・問題点を解説

南相馬市『南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン』(2012年10月)

国立環境研究所『東北電力(株)、原町火力発電所への木質バイオマス燃料導入に向けた設備工事を着工』(2014年4月)

相馬エネルギーパーク合同会社『発電所概要』

三菱重工『微粉炭・バイオマス火力発電所においてMHPS-TOMONI®の運用を開始 福島県・相馬エネルギーパークの火力発電設備全体へ適用』(2018年8月)

*3)【企業】環境ビジネスの成功事例

YAMAHA『「生物多様性」への取り組み』

環境省『地球サミットの成果』

Asahi『グループ理念』

Asahi『環境方針・ビジョン』

Asahi『サステナビリティ』

Asahi『ビール酵母細胞壁が食糧問題や環境問題も解決』

不二製油グループ本社株式会社『不二製油グループのチョコレート事業』

不二製油グループ本社株式会社『西アフリカのカカオ生産地における森林再生に向けた 2 つの取り組みを推進』(2023年3月)

不二製油グループ本社株式会社『研究開発による次世代植物性タンパク素材の開発』

不二製油グループ本社株式会社『児童労働撤廃、森林破壊防止に向け、サステナブル調達コミットメントを策定』(2020年6月)

不二製油グループ本社株式会社『責任あるパーム油調達方針』

*4)環境ビジネスに取り組むためには

経済産業省『環境ビジネス支援・振興に関する調査報告書』(2023年3月)

環境省『環境ビジネスの先進事例集』

経済産業省『成長志向型の資源自律経済戦略』(2023年3月)

*5)環境ビジネスに関してよくある疑問

ESG投資とは?仕組みや種類、メリット・デメリット・問題点、企業の取り組み事例

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。