難民キャンプで人々がどのように暮らしているか知っていますか?ルワンダ難民やウクライナ難民などの難民の問題があることはなんとなく知っていても、難民キャンプの様子までは知らない人が多いのではないでしょうか。

難民は今も世界中で増え続けており、住んでいる国から逃れ、苦しい生活を強いられている人が多くいるのが現状です。遠く離れた日本に住んでいると実感を持つのは難しいかもしれませんが、SDGsの掲げる「誰一人取り残さない社会」を実現するためにも、難民問題の早急な解決が望まれます。

この記事では、世界中にある難民キャンプの様子や課題、国や企業の支援活動、個人ができることについて、詳しく紹介します!

目次

難民キャンプとは?簡単に解説

難民キャンプとは、難民が発生した場合に、難民受け入れ国の要請に応じて支援団体が設置する滞在施設です。

難民キャンプでは安全を保障し、食べ物、水、衣類、医薬品、生活用品などが提供されます。

キャンプのつくりや建物は場所によって異なり、テントが列をなしているところもあれば、木や布、竹、ビニールでおおっただけのものもあります。

難民とは

難民は、1951年の「難民の地位に関する条約」で、「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた」人々と定義されています。

武力紛争や人権侵害、迫害、経済不安などの理由で、自国での生活に困難があり、他の選択肢がなく国外に逃れる人々のことを指します。

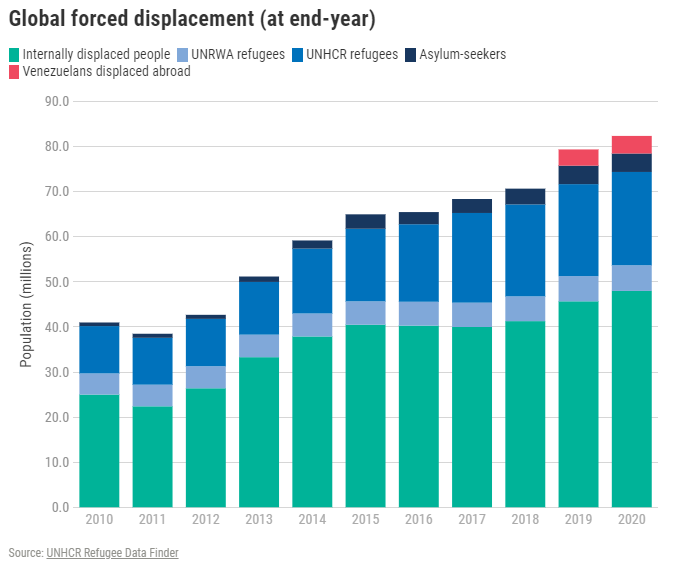

国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、2020年時点で世界の難民は約8,240万人、うち42%にあたる3,500万人は18歳未満の子どもです。

世界の難民の数は年々増加しており、2010年には約4,000万人だったのが、2020年は約8,240万人と、この10年で倍増しています。

このように、難民は世界的に大きな問題であり、国際社会全体で対策をしていかなければなりません。

難民キャンプは日本にもある?場所は?

日本には、海外で見られるようなテント型の大規模な難民キャンプは存在しません。

日本は地理的・政治的な背景から、難民の受け入れ数自体が少なく、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの調整を通じて、個別に受け入れる「第三国定住」や難民申請制度を中心に対応しています。

日本における難民は、専用のキャンプではなく、法務省所管の入国管理施設や、民間団体が運営する一時的な住居で過ごすケースが多いです。たとえば、東京・大阪・名古屋などの都市部では、難民支援団体が生活支援や住宅提供を行っている例もあります。

ただし、難民認定を待つ間に長期収容されるケースや、医療・就労・教育といった生活面の支援が不足している点が問題視されています。日本には難民キャンプという形ではなく、分散型で支援が行われているのが実情です。

難民キャンプのメリット

難民キャンプには、多くの課題がある一方で、一定のメリットも存在します。第一に、紛争や迫害から逃れてきた人々に対し、緊急的に安全な避難場所を提供できるという点です。

国境付近に迅速に設置されることで、多数の人を一時的に受け入れることができ、命を守る最前線の役割を果たしています。第二に、食料・水・医療などの最低限の支援を集中的に届けやすい環境であることもメリットです。特に国連機関やNGOが現地に拠点を置いて活動することで、支援の効率性が高まります。

また、難民同士のつながりが生まれやすい点も重要で、同じ背景を持つ人々がコミュニティを形成し、精神的な支え合いが生まれることもあります。キャンプは「仮の住まい」ではありますが、命をつなぎ、再出発までの大切な基盤として機能しています。

国別の難民キャンプの現状

難民の増加に伴い、難民キャンプの数も世界中で増えています。難民キャンプはどの地域に多いのか、その理由も併せて見ていきましょう。

近隣国が難民を受け入れている

難民は、73%が難民発生の近隣諸国で受け入れられていると言われています。近隣国のほとんどは開発途上国であり、経済的に余裕があるわけではなく、難民支援の負担が重くのしかかっているのが現状です。

以下は2020年の、国外へ逃れた難民の受け入れ上位5か国です。

- トルコ 400万人

- コロンビア 170万人

- ドイツ 150万人

- パキスタン 140万人

- ウガンダ 140万人

これらの国が主にどこからの難民を受け入れているのか、難民発生の理由は何か、1つずつ見ていきましょう!

トルコ

どこからの難民

シリア(トルコが受け入れている難民のうち92%を占める)

難民発生の理由

シリアでは2011年のシリア紛争勃発以降、難民が増加し、680万人が国外へ逃れています。世界で一番難民の多い国で、全体の3分の1をシリア難民が占めます。

コロンビア

どこからの難民

ベネズエラ

難民発生の理由

2014年以降の急激な政情不安と社会経済の混乱によって、多くのベネズエラ難民が発生しました。深刻なインフレ、食糧難、医薬品不足などで、飢えや病気に苦しんだベネズエラ難民が隣国のコロンビアに逃れています。

ドイツ

どこからの難民

シリア、中東の国々

難民発生の理由

2010年の「アラブの春」以降、シリアやイラクなどの中東諸国は情勢が不安定となり、国外へ逃れる人が多く発生しました。ドイツは難民発生の近隣国ではありませんが、積極的に受け入れています。(詳しくは後述)

パキスタン

どこからの難民

難民発生の理由

1979年のソ連侵攻以来続く国内状況の混乱や治安悪化、また2001年のアメリカ同時多発テロなどの紛争が原因で多くの難民が発生。世界で最も長期化している難民と言われています。

ウガンダ

どこからの難民

南スーダン

難民発生の理由

2013年の民族対立、2016年の政府・反政府勢力間の衝突などにより国内の緊張状態が続いています。

ここまでで、どこの国々が、どのような難民を受け入れているのかがなんとなくイメージできたと思います。では、難民キャンプの様子や課題を見ていきましょう。

難民キャンプが抱える問題と課題

難民の避難先は近隣国の途上国が多く、その多くが資源やインフラが十分ではありません。難民受け入れは簡単ではなく、国や国際機関、NGOなどの支援があって成り立つのです。しかし、難民キャンプには未だ多くの課題があります。

命をかけて他国から逃れ難民キャンプにたどり着いても、援助を求める難民が多すぎて人が溢れていることもあります。多くの難民キャンプは常に資金や物資が不足しているため、栄養不足に陥る人がいたり、適切な治療が受けられず命を落とすこともあるのです。

| 課題カテゴリ | 主な内容 |

|---|---|

| 食事と栄養 | ・1人あたり1,900〜2,200kcalの食糧が配給 ・UNHCRとWFPが配給を担当 ・乳幼児や妊婦など栄養面で配慮が必要な層も多い ・WFP調査で多くの地域で子どもの成長阻害・貧血が深刻 ・主な栄養欠乏症:貧血、低体重出生児、知能の遅れ、脚気など |

| 水 | ・水の確保や品質に問題があることも ・安全な水の意識が不足しており講習の実施例あり ・乾季に水不足になる地域も(例:コックスバザール) ・井戸設置で水問題を解決した事例もあり |

| 衛生 | ・過密により伝染病が発生しやすい ・UNHCR基準:5,000人に1人の公衆衛生専門家、500人に1人の補助員 ・トイレと井戸の配置も衛生上重要 ・トイレは1世帯に1基が望ましい |

| 医療 | ・主な死因:コレラ、肺炎、はしか、マラリアなど ・病気の要因は複合的(衛生・水・住居など) ・人口1〜2万人に1つの保健センターが必要とされる ・医薬品不足、精神ケアの重要性、治安悪化のリスク |

| 教育 | ・初等教育の提供が基本だが、文化・宗教的理由で通えない子も多い ・教育開始までに3〜6か月かかることが多い ・教師はボランティアが多く、人手や施設不足も課題 ・支援団体:国境なき子どもたち |

| 女性 | ・キャンプ内に女性と子どもが8割 ・性暴力、家庭内暴力のリスクが高い ・ウーマン・フレンドリー・スペースに心理カウンセラー常駐 ・都市生活を選ぶ女性もいるが支援は限定的 |

| 子ども | ・性搾取、虐待、暴力のリスクが高い ・子ども兵士の問題も存在し、心のケア・教育が必要 |

この章では、難民キャンプの問題・課題を解説します。

医療

難民キャンプでの病気、死亡の主な原因として、コレラ、肺炎、はしか、栄養失調、マラリアが挙げられます。具体的な病気だけではなく、不慣れな環境、貧困、将来への不安、人口の過密度、不十分な水、劣悪な衛生環境、不適切な住居、食料不足などの要因によって、複合的に病気になる確率はさらに上がります。

UNHCRでは、人口1~2万人あたりに1つ保健センターを設置し、医療を整える必要があると訴えます。しかし、資金不足で医薬品や医療器具などが常に不足しているのが現状です。

また、極限状態にある難民キャンプでは、精神的なケアも必要です。無力感や不安感という難民社会に蔓延しがちな心理状態によって、難民キャンプ内で治安悪化や性的暴力の増加につながるケースもあります。

難民の文化や社会習慣を考慮した長期的な心の支援が望まれます。

水

多くの人が密集する難民キャンプでは、水の確保が難しかったり、品質に問題があったりする場合もあります。汚染された水が原因で病気になったり、命を落とすこともあるのです。

難民は安全な水への意識が足りず、汚れた容器に水を入れて運ぶこともあるため、UNHCRでは難民キャンプ内で安全な水に関する講習を行うこともあるようです。

また、難民キャンプ内では水不足が起こることもあります。イスラム少数民族であるロヒンギャ難民が暮らすバングラデシュのコックスバザールでは、毎年乾季の時期に水不足が問題となっていました。

水問題の解決には、設置に時間のかかる深い井戸が必要でしたが、国際機関やNGO、地元企業の協力により、約2万本の井戸を設置して問題解決できた事例もあります。

子ども・女性

難民キャンプの8割が女性と子どもだと言われています。キャンプ内では、一般の経済活動が禁止される場所が多く、仕事のない男性は家にいなければなりません。

男性の何もできない苛立ちや難民キャンプでの生活のストレスにより、暴力を受ける女性もいます。

また、女性は夜間に外へ水汲みやトイレに行く時に、性暴力にさらされる危険もあるのです。夫をなくした女性は、こういったキャンプ内での生活に不安を感じ、キャンプ外の都市での生活を選ぶ場合もあるようです。

難民キャンプ内では最低限の食料や居住地が無料で与えられるのに対し、都市での生活を選ぶと支援はあるものの十分ではなく、キャンプ地以上に生活が苦しくなる場合もあります。それでも、都市での生活を選ぶ人が一定数いるのです。

世界の難民の約半数は18歳未満の子どもです。戦争から逃げる途中で家族を失った、家族と離れ離れになったなどの理由により、1人になってしまう子どもも多くいます。

難民キャンプの女性の危険を軽減するために女性の認定NPO法人難民を助ける会が運営する「ウーマン・フレンドリー・スペース」というものがあります。そこでは、読み書きなどの基本的な教育をおこなったり、家庭内暴力や性犯罪被害といった深刻な問題に対応するための心理カウンセラーが常駐しています。

難民キャンプでは、子どもへの性の搾取、虐待、暴力が発生しています。この問題は、少女、少年関わらず発生しており、性暴力から子どもを守るための対策が必要です。

また、子ども兵士の問題もあります。武装集団や反乱軍の活動に従事させられた子どもは、心に深い傷を負ってしまいます。子ども兵士への心のケアや教育、職業訓練が必要です。

日本・世界の難民キャンプへの支援状況

難民キャンプの問題・課題がわかったところで、次に支援の状況を見ていきましょう。海外・日本の政府や団体、NGOなどは、どのように難民キャンプへの支援を行っているのでしょうか。

国連加盟国

国連は、2018年12月に「難民に関するグローバル・コンパクト」を採択し、以下を目的に掲げています。

1、難民受け入れ国の負担を軽減すること

2、難民の自立を促進すること

3、第三国における解決策へのアクセスを拡大すること

4、難民の安全かつ尊厳ある帰還に向けて、出身国の状況整備を支援すること

引用:難民に関するグローバル・コンパクト(国際連合)

「難民に関するグローバル・コンパクト」は、日本を含む181か国が賛成して採択されました。しかし、難民受け入れに消極的なアメリカやハンガリーなど反対票を投じる国もあり、国連加盟国の中でも立場が分かれています。

ドイツ

ドイツは、2020年の難民受け入れ国第3位となっており、先進国で10位以内にランクインしている唯一の国です。さらに、ドイツのUNHCRへの拠出額は常に上位に入っており、2019年は世界で3番目に資金援助の多い国でした。

また、ドイツは2015年、EUの「ダブリン協定」を破り、ハンガリーに押し寄せてきた中東やアフリカの難民を受け入れた事例もあります。

ドイツには、基本法16a条「政治的に迫害された者は庇護権を有する」があり「世界で最も寛容」な難民政策と言われています。

ドイツがなぜこれほど難民受け入れに寛容なのかというと、

- 敗戦後に多くの難民を受け入れた歴史

- 難民を少子高齢化対策への「投資」と捉えていること

- 市民の難民受け入れに対する高い関心

があると言われています。

日本

日本は2019年、UNHCRに1億2,646万ドル(約133億8,000万円)を拠出しました。これは、アメリカ、EU、ドイツ、スウェーデンに次いで世界第5位の資金拠出国で、日本は資金面で多大に難民支援を行っていることになります。

また、「難民受け入れに消極的」と言われている日本ですが、実は「第三国定住」による難民の受け入れを2010年から続けています。

日本の難民受け入れ状況についてはこちらの記事をご覧ください。

日本は2010年に「第三国定住パイロット事業」を、アジアではじめて開始しました。当初は、毎年30人前後の難民を3年間受け入れる計画でしたが、2015年からは仮の事業ではなく、本格事業として継続されています。2020年には、ミャンマーから6家族20人を受け入れ、過去9年間に受け入れた難民は、総計50家族194人に達しました。

また、日本に来た難民がスムーズに日本社会で暮らせるよう定住支援プログラムを設けています。具体的には、総合的な定住支援プログラム(約180日間)として、

- 日本語教育

- 社会生活適応指導

- 職業紹介

を行い、文化や習慣が異なる日本社会に定着し、安定した自立生活を営むことができるよう支援するものです。さらに外務省は、2020年からアジア地域に滞在する難民を、年1~2回、約60人を受け入れると発表しています。

ここまで、世界や日本が行っている難民支援について紹介しました。次は、難民キャンプを支援する日本企業を見ていきましょう。

難民キャンプを支援する企業

日本にも、難民キャンプを支援している企業があります。ここでは、2つの企業を紹介します。

【難民の目を守る】株式会社富士メガネ

「A vision for the future~未来へのビジョン~」という理念を掲げる株式会社富士メガネは、1984年からUNHCRとパートナーシップを締結しています。

富士メガネは「海外難民視力支援ミッション」を行っており、これは社員による「視援隊」が、難民支援の現場を訪問し、視力検査をしたり、メガネの寄贈をしたりする活動です。この活動により今までに、アルメニア、アゼルバイジャン、ネパール、タイなどに16万2000組を超えるメガネを届けてきました。

また、富士メガネの活動が評価され、2006年に会長金井昭雄氏(当時)が「ナンセン難民賞」を受賞。ナンセン難民賞は難民支援のノーベル平和賞とも言われ、日本人初の受賞となりました。

【難民に服を届ける】株式会社ファーストリテイリング

ユニクロやジーユーを展開する株式会社ファーストリテイリングも、難民支援を行っている企業です。

2007年より、全国のユニクロ・ジーユーの店舗で集めたリサイクル商品を、難民や国内避難民に届ける取り組みを実施。これまでに、UNHCRが活動する48か国に3,500万点以上の衣類を配布してきました。さらに、ファーストリテイリングは、2011年にUNHCRとグローバルパートナーシップを締結しました。

他にも、世界のユニクロ店舗で難民を雇用したり、UNHCRと連携して職業訓練や収入創出プログラムのサポートを行う活動を続けています。

富士メガネもファーストリテイリングも、資金援助に留まらず、本業のビジネスを生かした活動をしているのが特徴的です。このように難民を支援する企業を応援したいものですね。

難民キャンプの支援団体

ここでは、難民キャンプの支援団体を紹介します。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)

UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は、難民や避難民の保護と支援を行う国連機関です。1950年に設立されて以来、世界各地の難民キャンプにおいて食料・水・医療・住居・教育など多岐にわたる支援を展開しています。

難民条約に基づき、難民の法的地位の保護も担っており、紛争や災害で故郷を追われた人々の人権を守る役割も果たしています。日本にも駐日事務所があり、広報・募金活動・教育啓発に取り組んでいます。

寄付やイベント参加を通じて、日本からも個人や企業レベルで支援が可能です。難民支援の中核を担う国際的な団体として、信頼性と実績のある支援団体です。

認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan)

AAR Japan(難民を助ける会)は、日本発の国際NGOとして、1979年に設立されました。アジア・中東・アフリカなど、世界各地の難民キャンプで医療支援や教育支援、障がい者支援などを行っています。

特に女性や子どもといった立場の弱い難民に対する支援に力を入れており、「ウーマン・フレンドリー・スペース」の設置や、読み書き教育、心理カウンセリングなど、きめ細やかな支援活動が特徴です。

災害時の緊急支援にも迅速に対応しており、日本国内でも積極的に講演やイベントを通じた啓発活動を行っています。個人や企業からの寄付も受け付けており、誰でも支援に参加できます。

国境なき子どもたち(KnK)

「国境なき子どもたち(KnK)」は、教育機会のない子どもたちへの支援を目的に活動する日本発のNGOです。難民キャンプにおいても、教育環境の整備や学用品の提供、教師の育成といった形で子どもたちの学びを支えています。

戦争や紛争、災害で教育を受ける機会を失った子どもたちが、再び学び、社会に希望を見出せるようサポートしています。活動地はアジアを中心に展開しており、現地に密着した継続的な支援が特徴です。

また、日本国内では学校訪問やイベントを通じて、子どもたち自身が難民問題を学ぶ機会も提供しています。教育を通じて未来を切り開く支援団体として、注目されています。

難民支援のために個人ができること

ここまでは、世界や日本での取り組み、そして日本企業の支援活動についてお伝えしてきました。

世界的に深刻な問題である難民。日本人にとって、大きすぎて遠い問題に感じてしまいますが、私たち個人にもできることがあります。個人にできる難民支援の方法を3つ紹介します。

学ぶ

難民問題について、自信を持って「知っている」と答えられる人は少ないのではないでしょうか?まず、その問題について正しく知らなければ、対策を取ることはできませんよね。

UNHCRやワールド・ビジョンなど、難民支援をしている国際機関やNGOは数多く存在します。そのような団体のウェブサイトを見るだけでも、膨大な情報があり、多くのことが学べます。

そして、学んだことを家族や友人と話したり、SNSでシェアしたりしましょう。難民問題について関心を持ってくれる人が増えれば、寄付や支援も集まりやすくなるでしょう。

ボランティアに参加する

難民支援を行っている団体は、資金も人出も足りていないところがほとんどです。そのような団体ではボランティアを募集しているところが多くあります。

例えば、ワールド・ビジョンでは、約450人のボランティアが活動しているそうです。事務作業や翻訳、画像の編集など、あなたの得意分野で役に立てることがきっとあるはずです。

国際協力キャリア総合情報サイト「PARTNER」では、ボランティアやインターンの募集などに関する情報が集まっているので、参考にしてみてください。

寄付

寄付は難民を支援するために、私たち個人にできる最も身近な方法です。国際NGOワールド・ビジョンでは、「難民支援のための募金」を呼びかけています。

1950年にアメリカで設立されたワールド・ビジョンは、現在約100か国で「すべての子どもたちが健やかに成長できる世界」を目指して活動しています。

寄付の方法は、その都度のものと毎月継続して行うものがあります。

- 都度の寄付 1,000円~

- 毎月の寄付 月1,000円~

難民キャンプ・難民問題に関するよくある質問

ここでは、難民キャンプ・難民問題に関するよくある質問を回答します。

難民キャンプでの生活はどんな様子?

難民キャンプでの生活は、基本的にテントや簡易住宅での集団生活が中心です。水や食料、衣類、医療といった最低限の支援は国連やNGOによって提供されますが、供給が不安定な地域では生活が非常に厳しくなります。

1家族に配られる食料や飲料水の量は限られており、栄養不足や衛生環境の悪化が問題となることもあります。また、教育や就労の機会も限られており、子どもたちは学校に通えないまま過ごすケースも少なくありません。医療体制も脆弱で、十分な治療を受けられない人が多く、慢性疾患や感染症への対応が課題です。

一方で、キャンプ内にはコミュニティセンターや簡易の市場、宗教施設なども作られることがあり、住民同士のつながりや助け合いによって支えられています。過酷な環境の中でも、人々は少しでも日常を取り戻そうと努力しています。

難民と避難民の違いは何?

「難民」と「避難民」は似た言葉ですが、国際的には明確に区別されています。難民は、戦争・迫害・人種・宗教・政治的意見などを理由に、自国にいられなくなり、国境を越えて他国に逃れた人々のことです。

国連の「難民の地位に関する条約」に基づき、法的な保護や援助の対象とされています。一方、避難民は、紛争や災害などにより自国の中で住まいを追われた人々を指し、国境を越えていないため「難民」とは認定されません。

避難民は国際条約の保護対象ではなく、自国政府の支援に頼らざるを得ない状況が多いです。両者とも厳しい生活環境に置かれていますが、「国境を越えたかどうか」が分類のポイントとなります。

難民キャンプの子どもたちは学校に通えるの?

難民キャンプにいる子どもたちの多くは、十分な教育を受けられない状況にあります。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、世界の難民のうち小学校に通えている子どもは約60%、中等教育まで進めるのはわずか3分の1程度とされています。

理由としては、教育施設や教員が不足していること、教材や学用品が手に入らないこと、また家計を支えるために労働を余儀なくされている子どもが多いことが挙げられます。

とはいえ、ユニセフやNGOによる移動式教室や仮設校舎の設置、オンライン学習の導入など、教育支援の取り組みも広がっています。

教育は将来の自立につながる重要な手段であり、難民の子どもたちにとっても希望の光となるものです。持続的な支援が求められています。

難民問題とSDGsとの関係

ここまで難民や難民キャンプについて、その支援方法などについてお伝えしてきました。最後に、難民とSDGsの関係を見ていきましょう!

難民問題は、以下の目標に関わります。

SDGs目標1「貧困をなくそう」目標2「飢餓をゼロに」

この2つは、まさに難民に関わる目標と言えるでしょう。難民は、家も財産もすべて捨てて、国外へ逃れます。

無事に国外に逃れても、難民キャンプで満足な食事がとれず、飢餓に陥ることもあるのです。貧困や飢餓に陥る難民への長期的な支援が求められます!

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」

難民キャンプでは、最低限の医療サービスすら十分に行き渡っていないところもあります。キャンプでの生活により、精神的なケアも必要となるので、総合的なサポートが重要です。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

難民キャンプでは、教育の機会が十分ではありません。特に、子どもや女性といった弱い立場にいる人々は、教育の機会が得られない場合が多いのです。

SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」

難民キャンプでは、医・食・住が不十分である場合が多く、特に衛生面は後回しになりがちです。不衛生な水やトイレは伝染病が発生するおそれもあり、支援が必要です。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

現在は、生まれた国によって、難民になるかどうかが決まってしまいます。どんな国、地域でも不平等なく、安心して暮らせる社会の実現が求められます。

SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」

難民の多くが、紛争や暴力、経済不安によって発生しており、平和と公正とは真逆の位置にあります。難民問題を解決し、世界中すべての人が平和と公正の社会で暮らせることが求められます。

難民問題1つで、これほど多くのSDGsの目標に関わります。難民問題は、非常に大きく解決が難しいものですが、私たち1人1人が意識を高く持つことも重要でしょう!

まとめ

世界中で増え続ける難民の問題を考えると、無力感に襲われるかもしれません。しかし、積極的に難民問題に取り組む国や団体、企業が確実に存在します。そして私たち個人にもできることはあります。

1人にできることは少ないかもしれないけれど、多くの人が一緒に取り組めば大きな力になります。そのためにも、一緒に学び続けましょう。よりよい世界に向けて、一緒に行動しましょう。この記事が、少しでもその助けとなれば幸いです。

参考文献

UNHCR | 難民とは?

UNHCR | Flagship Report Forced Displacement in 2020

ワールド・ビジョン | 難民受け入れ国別ランキング【2018年統計】私たちの難民支援

UNHCR | 難民の出身国・受入国

ワールド・ビジョン | 難民キャンプの現状や問題点とは?

UNHCR | 難民キャンプでの生活

UNHCR | コックスバザール難民キャンプでの水不足との闘い

法政大学 | 難民受け入れ国としてのドイツ

難民支援協会(JAR) | ドイツはなぜ難民を受け入れるのか?政治的リーダーシップと強靭な市民社会

ワールド・ビジョン | 難民の受け入れと海外の反応|難民と世界の現状を読み解く

ワールド・ビジョン | 難民支援の現状と活動事例を知り、自分にもできることを考えよう

外務省 | 国内における難民の受け入れ

外務省 | 第三国定住難民(第十陣)の定住先の決定

UNHCR | 富士メガネ×UNHCR

富士メガネ | 日本人初の「ナンセン難民賞」受賞

UNHCR | ファーストリテイリング×UNHCR

ファーストリテイリング | 難民支援

この記事を書いた人

中谷秋絵 ライター

旅するノマドライターを目指し、ライターとして活動中。大学では国際協力を専攻し、環境活動サークルに所属。インド・ニュージーランドに長期滞在の経験があり、大のインド好き。早く海外へ飛び立ちたくてうずうずしている。

旅するノマドライターを目指し、ライターとして活動中。大学では国際協力を専攻し、環境活動サークルに所属。インド・ニュージーランドに長期滞在の経験があり、大のインド好き。早く海外へ飛び立ちたくてうずうずしている。