世界には、

- 都市住民の4人に1人がスラムで生活

- 10人に9人は汚染された空気のなかで生活

- 一極集中で地方が過疎化し取り残される人が多数

など、住まいに関するさまざまな問題が起きています。

SDGsを達成するために、目標11の存在は欠かせません。

誰一人取り残されない社会を形成するために、まずは現状を知り、自分にもできることがないかを考えていきましょう!

目次

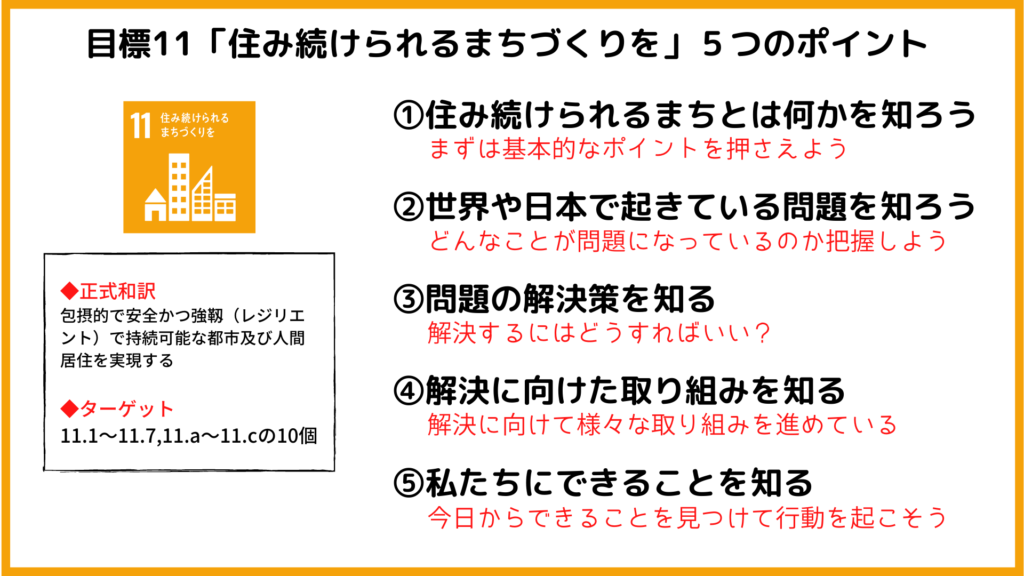

SDGs11 「住み続けられるまちづくりを」とは?

SDGs11「住み続けられるまちづくりを」とは、地球上に住む人間すべてが住み続けられるよう、さまざまな課題に立ち向かいながら、まちづくりを進めていくことを掲げた目標です。

と言っても難しく感じる人も多いと思います。

まずはSDGs11の10個のターゲットを確認しましょう!

SDGs11を構成する10個のターゲットの内容

SDGs 目標11のターゲットは、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのか、より具体的な1〜7の達成目標とa〜cの実現方法、合計10個のターゲットで定義されています。

| ターゲット | |

|---|---|

| 11.1 | 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 |

| 11.2 | 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 |

| 11.3 | 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 |

| 11.4 | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 |

| 11.5 | 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 |

| 11.6 | 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 |

| 11.7 | 2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 |

| 11.a | 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 |

| 11.b | 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 |

| 11.c | 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。 |

SDGs11「住み続けられるまちづくりを」をわかりやすく簡単に解説!

ここでは学生の方でもわかりやすいようにSDGs11「住み続けられるまちづくりを」の概要を簡単に解説していきます!

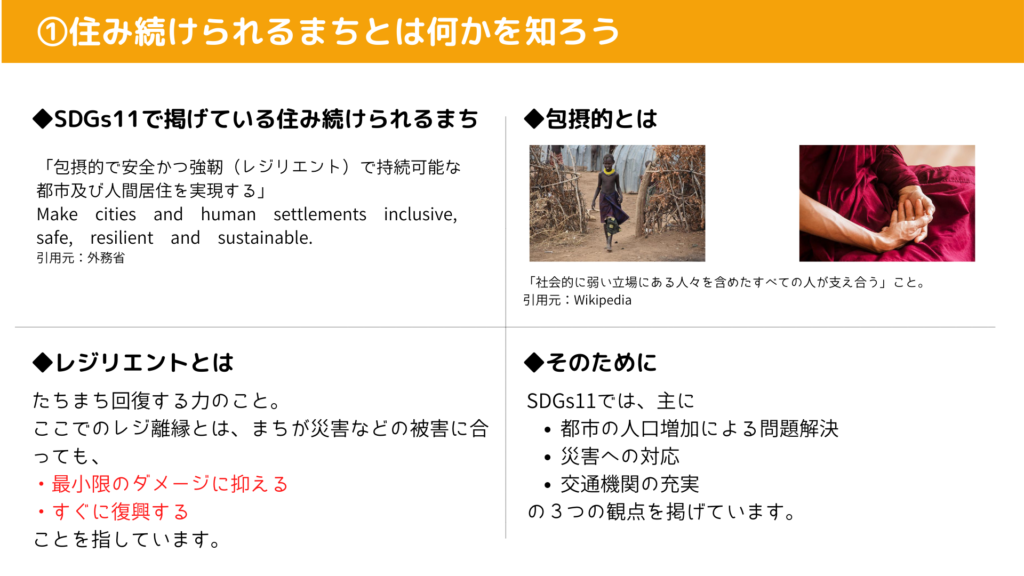

「住み続けられるまち」の定義は、住む場所や国の情勢によって異なりますが、SDGsでは以下のように設定されています。

「包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

引用:外務省

これだけ読んでもよくわかりませんよね。少し踏み込んで「包摂的」「レジリエント」の意味を確認しましょう。

小さい子ども、女性、経済的に貧しい人、体の不自由な人、高齢者など弱い立場にある人も平等に暮らせ、社会的排除や孤立をなくし、社会の一員として支え合っていこうという考え方は、SDGsの根元にあります。

問題があってもすぐさま正常に戻るために跳ね返る力の意味です。

目標11では「災害などの被害にも耐えられ、被害があってもすぐに復興できる力」を指します。

つまり「すべての人が安全に安心して暮らし続けていけるまちの実現」を目標にしています。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」が必要な理由

まずは、なぜ目標11がSDGsで掲げられているのかを考えていきましょう!

社会・経済・環境・の三側面の土台にあるのが「まち」

SDGsは、世界が抱える社会・経済・環境の3つの側面から目標が設定されています。この3つの土台となるのは、私たちが暮らすまちです。住み続けられるまちがなければ、人間らしい生活を送ることが困難となり持続可能とは言えないでしょう。

そこで、目標11のターゲットは大きく、

- 都市の人口増加による問題解決

- 災害への対応

- 交通機関の充実

の3つに分けられています。

世界的に増加する人口への対策や、増え続ける自然災害、開発途上国や過疎地域における交通機関の充実は、生きていく上で大切な要素です。この目標を達成しなければ、他の問題解決はほぼ不可能であると言っても過言ではないでしょう。

では、この3つの課題を解決するためにはどうすれば良いのでしょうか。世界の現状や課題を踏まえてその理由を考えていきましょう!

都市の人口増加による問題・課題

近年では世界的に都市の人口が増加しており、さまざまな問題が発生しています!

前提として、以下の3点を理解しておくとスムーズに読み進められます!

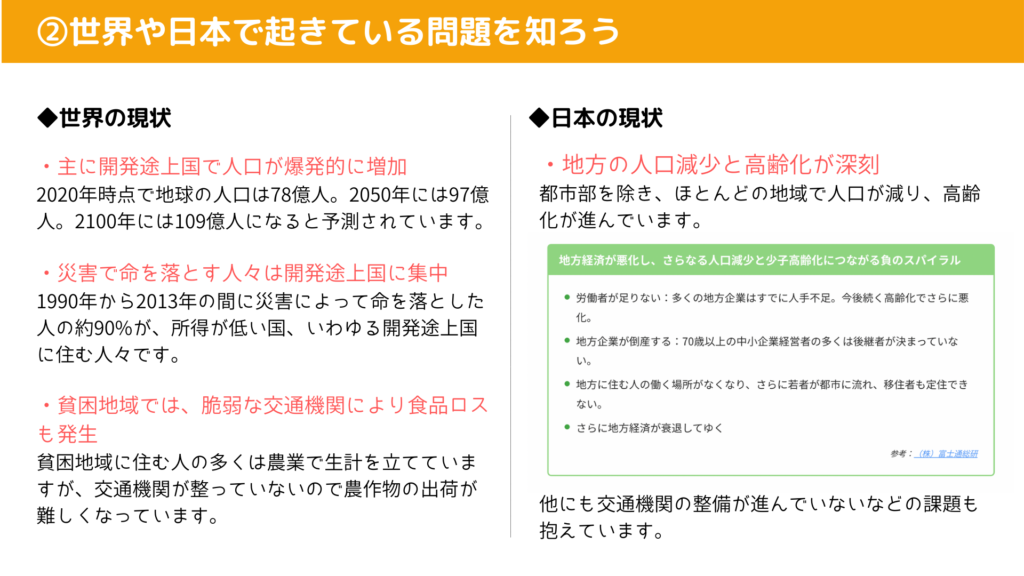

都市部に居住する人の増加が続く

世界の都市人口等の推移

世界的に増え続ける人口ですが、その多くが都市に居住しています。

現在、世界人口の約半分である40億人はすでに都市で暮らし、今後も増加していく見通しです。

(※2050年には、世界の都市人口が、世界の総人口の3分の2になると言われています。)

都市の人口増加により過密化が進むと、

- スラム街に住む人口の増加

- 大気汚染

などのさまざまな問題を引き起こします。

順番に見ていきましょう!

スラム街に住む人口の増加

都市の人口増加に伴いスラム街が形成され、そこに住む人々も増えています。

スラム街に暮らす人は、2020年の時点で10億人以上と世界都市人口の約30%をも占め、これからも確実に増加していく見込みです。

この問題を解決するために各国でスラム街に住む人々の暮らしを改善し、住める家を何百万人もの人々へ提供するなど対策が取られてきました。

その結果2000年から2014年の間で、スラム街に住む都市住民の比率は28.4%から22.8%に統計的には減少。

とはいえ都市人口の増加に対して、住宅を建てるスピードが間に合っていません。

そのため割合としては減少しているものの、スラム街に住む人々の数は8億700万人(2000年)から8億8,300万人(2014年)に増えています。

アジア地域で顕著

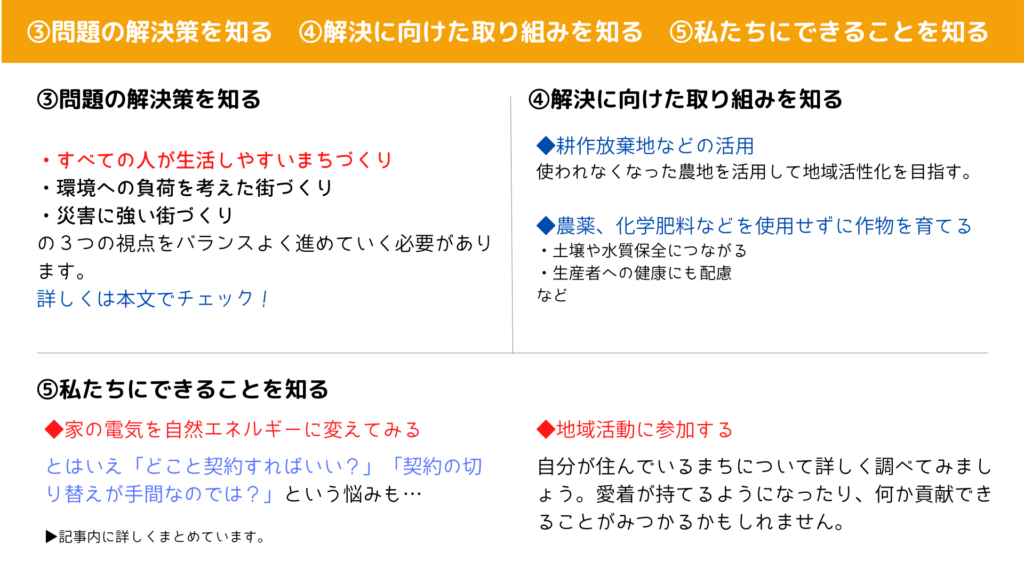

続いては、スラム街に住む人々が多い地域の確認です。

2022年の時点で、主な地域は「アジア」と「サハラ砂漠以南のアフリカ」です。

特にサハラ以南のアフリカは、都市人口におけるスラム街に住む人々の割合が半数以上を占めています。

- 中央アジアと南アジア(3 億 5,900 万人)

- 東アジアと南東アジア(3 億 600 万人)

- サハラ以南のアフリカ(2 億 3,000 万人)

アジアとサハラ以南のアフリカは、

など、他の目標でも課題に挙げられる地域です。

つまり、住居に加えて貧困や飢餓などの解決に向けて多角的な支援を行なっていく必要があります。

スラム街に住む人が増えた理由と課題

ではなぜスラム街に住む人が増えたのでしょうか。理由を紐解いてみましょう。

現在、世界の貧困に苦しむ人々の約7割が農村に住んでいるとされています。1日わずか125円以下で暮らしている家庭も多く、家族を養うことすらできません。

そこで貧しい生活からの脱却を目指し、比較的賃金の高い仕事がある都市に移住するのです。

とはいえ、誰もがすぐに職に就けるわけではありません。

仕事がみつからなければお金も手に入れられないためスラムへと流れ、どんどん拡大する悪循環に陥っているのです。

また、スラムが拡大すれば

- 治安の悪化

- 環境汚染

- 教育、医療サービスが受けられない

などの課題も懸念されます。

人には人間らしい生活を送る権利があります。

持続可能でよりよい世界を目指し「誰も取り残さない」ためには、都市部にあるスラム問題と向き合い、改善していかなければなりません。

大気汚染も深刻な問題

都市人口の増加は、大気汚染も加速させます。

世界中の都市に住む人の90%が汚染空気を吸い、数百万人が命を落としている

健康に影響を与える大気汚染ですが、近年多くの地域で状況が悪化しています。

・2019年に、深刻な大気汚染のために命を落とした人は420万人。

・低・中所得国に居住する91%が大気汚染により早期死亡。

・中央アジアと南アジアは世界平均2倍の大気汚染にさらされている。

・世界の都市人口99%が居住する地域はガイドライン値を超える。

大気汚染が悪化している原因としては主に、

- 工場からのけむり

- 車の排気ガス

です。

都市の規模が大きくなるにつれて産業も発展します。その一方で工場からは有害物質も大量に排出され大気が汚染されるのです。

また、車事情も深刻です。

人口が増加すれば車の需要も増えます。

Dargay,etal,2007によると、自動車の販売数は年々増加傾向にあるというデータもあり、今後ますます増えていく見込みです。

それに比例して排出ガスの量も増えるため、大気汚染を引き起こすと同時に温暖化への影響も懸念されています。

これはSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」とも関連する内容で、解決を急がなければなりません。

>>トップに戻る場合はこちら

世界各地で発生する災害への対応

続いては、災害への対応について見ていきましょう!

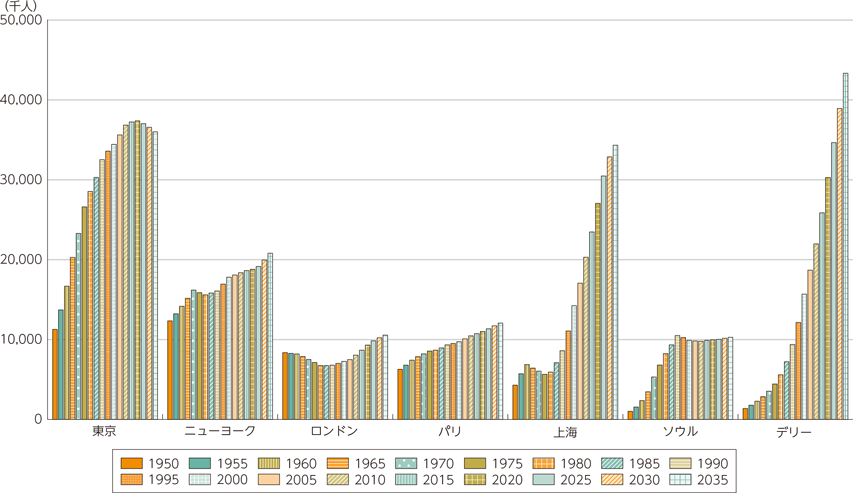

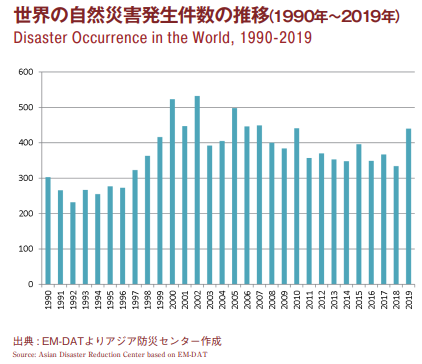

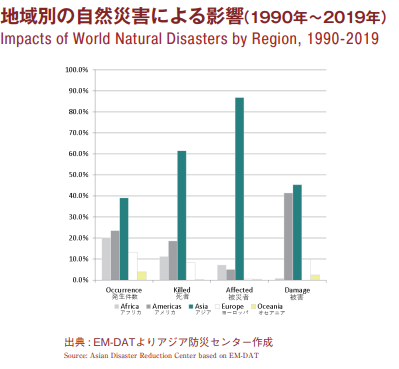

災害で命を落とす人々は開発途上国に集中している

1990年から2013年の間に災害によって命を落とした人の約90%が、所得が低い国、いわゆる開発途上国に住む人々です。

特に家屋損壊は深刻で、統計によると1990年以降大きく増え続けています。

低所得国を中心に、世界的に災害対策の弱さが浮き彫りになっているのです。

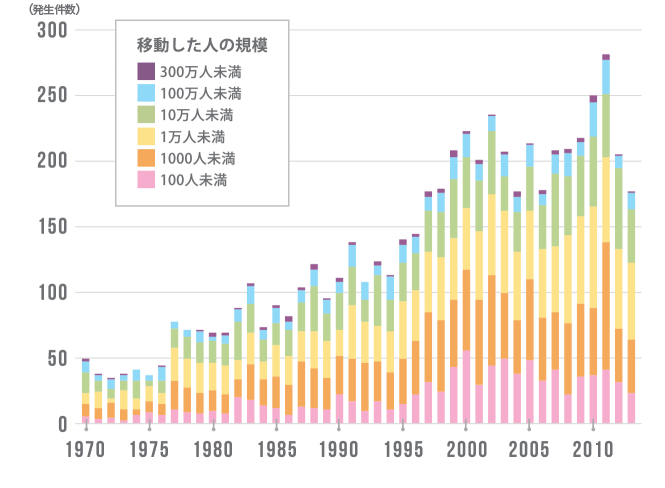

また、過去40年にわたり自然被害が増えたと同時に、移住・避難をしなければならない人も増えています。

洪水や地震などの災害は、いつどこで自分に降りかかってくるか分かりません。

予期せぬ災害が起こっても、小さな被害で済んだり、早い復興ができたりする強い街づくりが求められます。

住民の移動を余儀なくさせる災害の年間発生件数(1970〜2013)

特に貧困地域でひとたび災害が起こると、通常より復旧に時間がかかるめ貧困が加速する恐れがあります。

そのため、災害が起きても「被害を最小限に抑えるためのインフラ構築」や「被災してもすぐに復旧できるような支援体制」を整えることが必要です。

日本が発出する「仙台防災枠組み」は上記の課題を解決する指標になっており、さらなる実施が期待されます。

▶︎関連記事:「宮城県仙台市|防災を軸とした街づくりとは?SDGsとの連携も」

>>トップに戻る場合はこちら

脆弱な交通機関に関する問題

交通機関を充実させることも、SDGs目標11を実現させるためには必要不可欠です。

特に、貧困地域は舗装されていない道が多くあります。

貧困地域では、脆弱な交通機関により食品ロスも発生している

貧困地域に住む人の多くは農業で生計を立てていますが、交通機関が整っていないので農作物の出荷が難しくなっています。

途上国で食品ロスされる約40%が、収穫後に起こっている事態です。

せっかく収穫をしても輸送できずに腐らせてしまい、結果的には「廃棄」につながっています。

交通システムの改善をすれば、

- スムーズな輸送によって、食品ロスの削減になる。

- 農作物が市場で売られるようになり、農民が貧困からの脱却を目指せる。

などの良い循環が生まれます。

しかし、交通機関を開発するにあたっては環境への配慮も必要です。

無作為に道を切り開いたり、工事車両の往復で大量の排気ガスを出したりすることは、環境に負荷をかけるため、住み続けられるまちづくりとは言えませんね。

人にも自然にも優しい方法で、交通機関の充実を進めていくことが求められています。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs11「住み続けられるまちづくりを」に関する日本の現状と課題

ここまで見てきた世界の現状を見ると、日本とは無縁の話と感じる方も多いと思います。

しかし実は地方創生という観点から、注目度の高い目標なのです。

これを踏まえて、日本の現状の確認です。

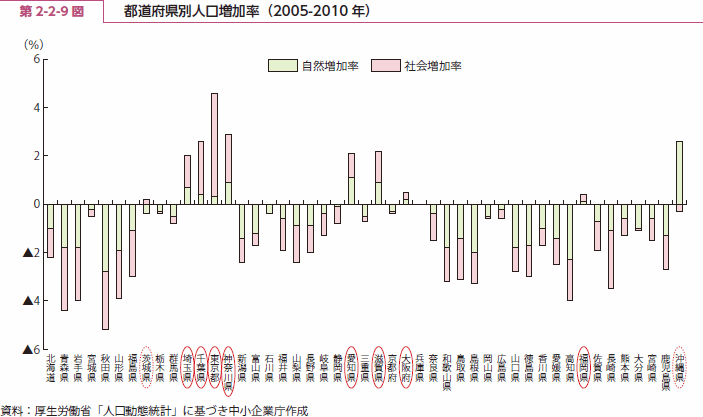

地方の人口減少と高齢化が深刻

世界で起こる「農村部から都市部に人が流れていく現象」は日本でも顕著で、地方の「人口減少」「高齢化」などの人口問題が深刻化しています。

地方の人口減少や高齢化は、地方経済の悪循環をつくり出します。

住み続けられるまちづくりには、公共交通機関の整備も含めた開発が求められるでしょう。

地方に人が住み続けられ、地域が活性化する「持続可能なまちづくり」は必要不可欠と言えます。

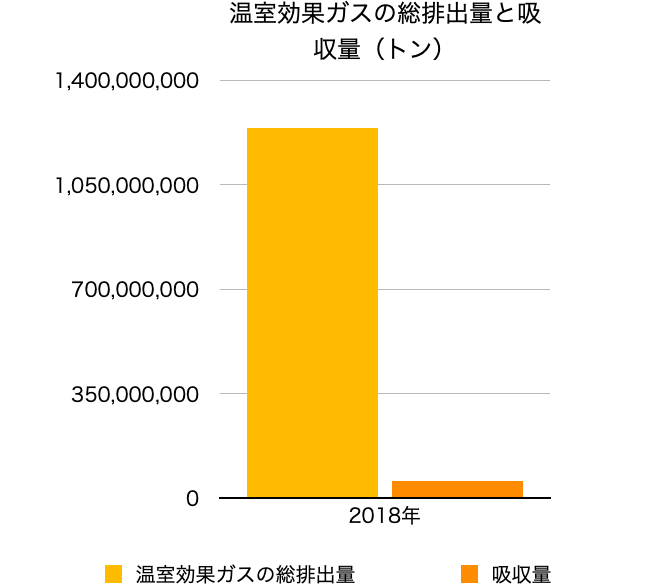

カーボンニュートラルの実現を目指して

上に述べた課題「地域活性化」と「災害対策」などを開発する際は、自然環境とよいバランスで進めるのが必要です。

日本政府は経済と環境のよりよいサイクルを目指し、2050年までにカーボンニュートラル(人間活動で排出されるCO2と吸収されるCO2が同じ量にする)を目指しています。

しかし現実的には、カーボンニュートラルの実現にはほど遠い状況です。

2018年の統計では、二酸化炭素を含む温室効果ガスの総排出量は「12億4,000万トン」だったのに対し、吸収量は「5,590万トン」*でした。

*排出量と吸収量を統計した団体が別のため、数値には多少の誤差があると考えられます。

経済を止めることなく地球温暖化の対応もしていくために、以前のやり方とは違う新たな改革が必要なのです。

>>トップに戻る場合はこちら

住み続けられるまちづくりを行うための解決策

ここではSDGs11の達成に向けた解決策や取り組み事例を見ていきます。

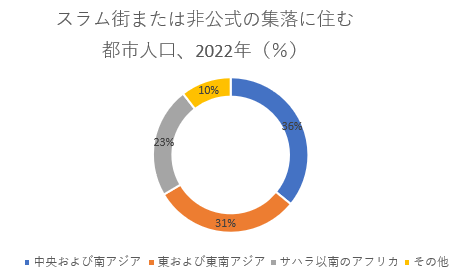

すべての人が生活しやすいまちづくり

まず1つめがすべての人が人間らしい生活を送るためのまちづくりを進めることです。

そのためには3つのポイントが挙げられます。

安心して住める家を作るために

- 火事が起きにくい

- 震災が起きても倒壊しにくい

などはもちろんのこと、現地の人々が支払える金額であることも重要です。

先述したように、スラム街に行き着く人々のほとんどが職を得られていません。

- 安定した職を得られるよう新たな雇用が生まれるシステムの検討

- 働くためのスキルを身につけるために教育支援

などを行うことで、経済的な不安から抜け出すことができるでしょう。

- 子ども

- 女性

- 貧困に苦しむ人

- 体が不自由な人

- 高齢者

などの弱い立場にある人々のニーズへの配慮も必要です。

例えば、

- バリアフリーであること

- 適切な価格設定

- 病院などの公共施設への交通アクセスの充実

など、すべての人が平等に生活できるよう考える必要があります。

環境への負荷を考えた街づくり

環境への配慮も重要なポイントです。

SDGs11で挙げられている大気汚染に加えて、

- 廃棄物の大量発生

- 化石燃料の大量消費

など、わたしたちの人間活動は環境へ多大なる負荷をかけています。

まちを形成するにあたり、これまでの大量生産・大量消費の考え方を改め、環境へ配慮した形に切り替えることが求められています。

3Rでおなじみの、リデュース(ゴミを増やさない)・リユース(もう1度使う)・リサイクル(ゴミの再利用)や省エネ、再生可能エネルギーの使用は効果的です。

そのためにも

が効果的です。

例えば、

- 車の排気ガスを減らすためにエコカー

- 冷暖房による排気ガスやエネルギー消費を抑えた機器・建物・家

- 太陽光、風力発電

- ゴミ、廃棄ロスの削減

- 自然遺産や文化遺産の保護 など

資源を循環させながら、CO2の排出を抑えた低炭素化を目指したまちづくりは、他の目標の達成を後押しします。

参考:国立環境研究所

災害に強い街づくり

災害に備えた対応策や準備、建設も必要です。

地球規模で異常気象や地震などが増え、日本では特に多く自然災害が起こりますが、これに対して総合的な防災ガイドラインの作成と実行が求められます。

例えば、

- 災害が起きたらどうなるか、身を守る方法を伝える

- 災害に強い建物にするための補強や建設

- ハザードマップの作成と発信

- 津波、洪水、高潮に備えた堤防づくり

- 防災訓練の実施

- 土砂崩れを防ぐダムをつくる

などが挙げられます。

これらは国や行政だけの力では達成は不可能です。今後、民間企業・教育機関・市民などあらゆるステークホルダーを巻き込んで活動の輪を広げることが求められています。

参考:首相官邸HP

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs11の達成に向けて私たちにできること

これまで、SDGs11について紹介してきましたが、実際に解決に向けて自分たちにできることが気になる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、私たちにできることを紹介していきます。

家の電気を自然エネルギーに変える

地球規模で問題になっている温暖化。年々上がっていく気温や異常気象による自然災害がこのまま増え続けると、私たちは安全に暮らすことが難しくなってしまいます。

そこで、地球温暖化の原因であるCO2の排出量を削減するために「自宅の電気を自然エネルギーに切り替える」ことを提案します。

サスティナブルツーリズムに参加する

あなたは旅行が好きですか?筆者は大好きです。普段とは違う場所へ行き、刺激的な体験ができる旅行は楽しいですよね。

経済はもちろん、地域文化・環境の保全も同時に行う観光業のあり方を「サスティナブルツーリズム」と呼びます。

NWTO(国連世界観光機関)によると、サスティナブルツーリズム(持続可能な観光形態)とは、

訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光UNWTO「持続可能な観光の定義」

と説明しています。

これから旅先を決める際には、サスティナブルな観光地を選択肢のなかに取り入れてみてはいかがでしょうか。

地域活動に参加する

ここでは、地域活動に参加することを提案します。

あなたは自分の「住んでいるまちを良く知っている」と自信を持って言えますか?筆者は以前まで、自分が住むまちついて知ろうとせず、勝手に「魅力のないまちだ」と思っていました。そんな時に、まちについて調べる機会があり、さまざまな情報を知ったことで愛着が湧くようになったのです。

そして自分のまちをよく知ることで、より住みやすいまちにしようと意識できるようになると思います。さらには地域で活動することで、地元経済の活性化にもつながるのです。

投票する

「SDGsと投票って関係あるの?」と思いましたか?大いに関係あるんです。

投票は私たち1人1人が政治に関われる貴重なチャンスであるため、SDGsの視点を持って選挙に参加することを提案します。

投票に行くことの重要性

政治は私たちの生活に深く関わっています。自分の地域の候補者がどんな政策を持っていて、どのように私たちの生活がよくなるのか、きちんとチェックして投票することで未来が変わります。

私たちの1票で選ばれた議員が、国や自治体のお金の使い道を決めるため、例えば、その議員がダム建設に力を入れているのか、それとも子どもの教育に熱心なのか、どのような政策を掲げていて、それがあなたの考え方と合っているのかを考えてみましょう。

政治にあまり関心がないという人でも、まずは選挙に行ってみることが大切です。

普段の生活から意識を変えてみる

「住みやすいまちづくり」と言うと、「何か壮大なことをしなければいけない」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

あなたの意識1つで、今すぐできることを考えていきましょう。

サポートが必要な人を知る

SDGs11では、妊婦の方や障害を持っている方、高齢者の方などすべての人が住みやすいまちをつくることを目指しています。そのため、身の回りにいるサポートが必要な方に適切な支援もすることもSDGs11達成のためには欠かせません。

いざというときに適切なサポートができるように、どのような方にどのような支援が必要なのか知識を身につけましょう。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs11達成のための日本企業/団体の取り組み事例

日本の企業や団体はどのような取り組みをしているのでしょうか。

ここでは、SDGs11達成のための取り組みを紹介します。

トミィミューズリー

岐阜県飛騨高山市にお店を構えるトミィミューズリーは、日本在住歴30年のスイス人のオーナーが手がける自然素材をたっぷりと使ったミューズリー専門カフェです。

トミィミューズリーが貢献するSDGs

トミィミューズリーの存在は目標11の下記のターゲットに貢献しています。

11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。

トミィミューズリーは新しく農地開拓をし地元の食材を使うことで地域に貢献しており、観光客のみならず地元のファンも訪れるお店になっています。

過疎化対策、休耕地の再利用

トミィミューズリーの目標は、飛騨高山が元気になること。

飛騨では農地の過疎化、休耕地が増えています。

そこでトミィミューズリーは地域活性化のために休耕地を自然栽培の農地として利用し、農薬なしのオーツ麦の収穫に成功。いずれはミューズリーを飛騨の特産品にしたいと願って事業を展開しています。

市を挙げて掲げる未来の設計図

現在、高山市には「人・農地プラン」があり、耕作放棄地対策として地域の農地を誰に任せるか、担い手をどう確保するかを話し合う未来の設計図をつくっています。

オーナーの想いに触れる

実際、筆者もトミィミューズリーファンのひとり。以前実際にお店に訪れてミューズリーと地元食材をふんだんに使ったカレーライスを注文。その美味しさに感動し、また必ず来ますと伝えました。

定期的に通いたい、応援したい、訪れる人々をそんな気持ちにさせてくれるのは、やはり地域を愛するオーナーの姿勢があるからでしょう。

このほかにも日本や世界の企業の取り組みはたくさんあります。

もっと多くの企業や団体の取り組み事例が知りたい方はこちらの記事をご覧下さい!

SDGs11達成のための世界の取り組み事例

SDGs11達成のための世界の取り組み事例を紹介します。

フランス・パリの「15分都市」構想

パリ市は「15分都市(La Ville du Quart d’Heure)」の実現を目指し、住民が自宅から徒歩や自転車で15分以内に生活に必要な施設(職場、学校、病院、商店、公園など)へアクセスできるまちづくりを進めています。

この取り組みは、都市の過密化や交通渋滞、大気汚染の緩和に寄与し、住民の生活の質向上と環境負荷の低減を両立させるものです。

公共交通や自転車インフラの整備、歩行者優先の道路設計、地域コミュニティの強化など、多面的な施策が展開されており、都市のレジリエンス向上や包摂的な社会の実現にもつながっています。

ドイツ・BMWの持続可能な都市交通への取り組み

ドイツの自動車メーカーBMWは、都市部の交通課題解決に向けて、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車の普及を推進しています。また、工場の太陽光発電やバイオガス発電の導入により、製造過程での環境負荷削減にも注力しています。

これらの取り組みは、都市の大気汚染や温室効果ガス排出を抑え、持続可能な都市インフラの構築に貢献しているのです。

さらに、中小企業へのノウハウ提供を通じて、業界全体でのSDGs達成を目指しています。

デンマーク・コペンハーゲンのエコ・ビレッジ「UN17 Village」

デンマークはSDGs先進国として知られ、コペンハーゲンでは「UN17 Village」と呼ばれるエコ・ビレッジ建設プロジェクトが進行中です。

このプロジェクトは、35,000㎡の敷地に400戸の住宅を建設し、再生可能エネルギーの活用や省エネ設計、緑地の確保など、環境・社会・経済の持続可能性を追求しています。

都市と自然の共生モデルとして世界的な注目を集めています。

SDGs11に関するよくある質問

SDGs11に関するよくある質問を紹介します。

日本におけるSDGs11の現状と課題は?

日本では都市部への人口集中による過密や、地方の人口減少・高齢化が深刻な課題となっています。

都市部では住宅価格の高騰やインフラの老朽化、大気汚染、災害リスクの増大などが問題視されています。一方、地方では過疎化や空き家の増加、買い物難民の発生などが顕著です。

これらの課題に対し、日本は「誰もが安心して住み続けられるまち」を目指し、災害対策やバリアフリー化、公共交通の充実、地域活性化など多角的な取り組みを進めています。

個人や地域でSDGs11に貢献するにはどうすればいいですか?

SDGs11の目標達成には、個人や地域レベルでの取り組みも重要です。

例えば、地域の清掃活動や緑化運動、災害時の助け合い、公共交通機関の積極利用など、身近な行動がまちの持続可能性向上につながります。

また、地域の課題に関心を持ち、自治体のワークショップやまちづくりイベントに参加することも効果的です。住宅選びの際に耐震性や省エネ性能を重視したり、地域資源を活用した商品を選ぶこともSDGs11への貢献となります。

こうした日々の積み重ねが、誰もが住み続けられるまちづくりの実現に近づく一歩となります。

日本で行われているSDGs11の取り組み事例は?

日本では多くの企業や自治体がSDGs11の実現に向けて様々な取り組みを行っています。

例えば、相羽建設株式会社は、耐震性や温熱性能に優れ、環境にも配慮した住宅づくりを推進し、地域材の活用や子ども向けの職人体験イベントも実施しています。

また、大和ハウス工業は、郊外型住宅団地の再生プロジェクト「リブネスタウンプロジェクト」を展開し、少子高齢化や空き家問題に対応したまちづくりを進めています。

自治体では、災害に強いインフラ整備や公共交通の利便性向上、緑地の整備などが進められており、住民参加型のまちづくりも広がっています。

まとめ

SDGs11「住み続けられるまちづくりを」の現状や問題点、取り組み、できることをお伝えしました。

まとめると、

・目標11の「住み続けられるまち」とは:

さまざまなリスクに耐え続けられて、すべての人が安心安全で暮らし続けていける街。

・問題:

「都市の人口増加」によって、貧困・大気汚染・災害の被害増加・インフラ整備が追いつかない・地方の経済悪化など、さまざまな悪影響が引き起こされている。

・解決のために必要なこと:

「すべての人が生活しやすいまちづくり」「環境の負荷を考えたまちづくり」「災害に強いまちづくり」が必要。

・取り組み事例:

SDGs未来都市の選定、コンパクトシティ、省エネ・耐震・低価住宅、スラムの改善・シェアサイクル・電動貨物トレーラー・衛星データで洪水被害の防止、など。

・私たちにできること:

取り組み団体への募金支援、地域交流、CO2排出を減らす生活、ゴミを出さない生活、災害被害を避ける方法を知る、防災用に備蓄をする、など。

「まちづくり」と聞くと、自分の力だけでは到底叶わないように感じるかもしれません。

しかし、地球に住む1人1人の小さな行動が積み重なって今の現状・問題が起こっているように、解決のために1人1人が小さな行動を重ねることで、今は目に見えなくても確実に未来は変わります。

ぜひ現状や取り組み事例などを周りにシェアしながら、今できることを行いながら、より豊かで暮らしやすい世の中を一歩ずつ切り開いていきましょう!

この記事を書いた人

エレビスタ ライター

エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。

エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。