東南アジア諸国連合(ASEAN)は、東南アジアの10カ国が協力して地域の安定と発展を目指す独特の国際機構です。

ASEANの目的や役割、具体的な活動事例を理解することは、複雑化する国際関係の中で、今後を予測するにあたっても重要となります。

東南アジア諸国連合(ASEAN)は、経済成長が著しい地域として注目を集めています。日本とも密接な関係にある東南アジア諸国連合(ASEAN)について知り、国際社会への視野を広げましょう。

目次

ASEANとは?加盟国についても簡単に解説

ASEANとは何を目的に設立された組織なのでしょうか?

ASEAN設立の経緯と正式名称、加盟国と加盟国の覚え方を解説します。

ASEANとは?

ASEANとは、東南アジア地域の政治・経済・社会・文化的協力を促進するために設立された地域機構です。

1967年の設立以来、ASEANは地域の安定と繁栄に重要な役割を果たしてきました。3カ国のみ加盟していた地域機構が1967年に拡大し、加盟国が増え続けて現在の10カ国構成になりました。

ASEANの正式名称

ASEANの正式名称は、東南アジア諸国連合(Association of Southeast Asian Nations)です。

1961年にタイ・フィリピン・マラヤ連邦(現在のマレーシア)の3カ国が設立したASA(東南アジア連合)を前身とする組織で、1967年8月にASAを発展的に解消するという形式で設立された折に現在の名称が付けられました。

ASEANの加盟国10カ国を一覧で紹介

2025年4月現在、ASEANに加盟しているのは以下の10カ国です。

- ブルネイ(1984年加盟)

- カンボジア(1999年加盟)

- インドネシア(原加盟国)

- ラオス(1997年加盟)

- マレーシア(原加盟国)

- ミャンマー(1997年加盟)

- フィリピン(原加盟国)

- シンガポール(原加盟国)

- タイ(原加盟国)

- ベトナム(1995年加盟)

【中学生でも覚えられる】ASEAN加盟国の覚え方

ASEANに加盟している10カ国の覚え方の語呂合わせで有名なのは、以下の3つです。

- (アセアンの)タマシイ、ブルっとフるえたよ。カボちゃのベんとう、ライスも、うミャー!

- シブいマフラー見たべか

- イマシタイフィリピン ブルーなベトナム ミラいはカンボつ

語呂合わせなら中学生でも覚えられるので、自分が覚えやすい語呂合わせを活用しましょう。

加盟国と地理

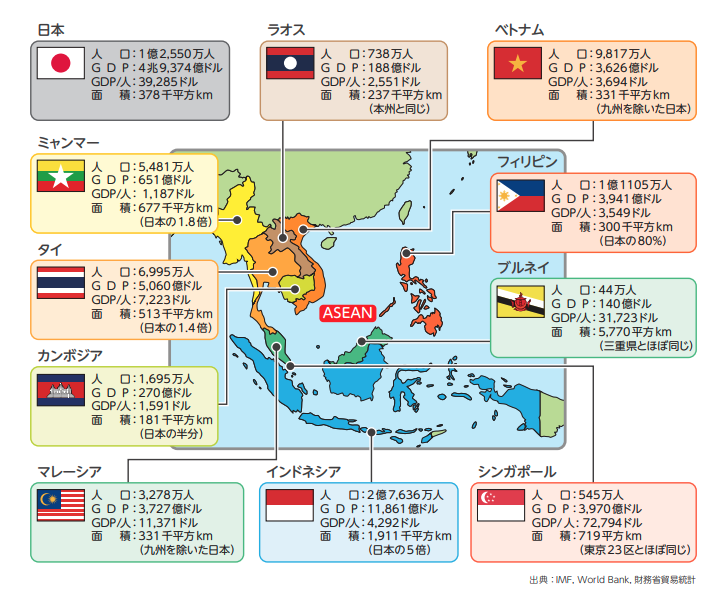

【ASEAN諸国と日本】

現在、ASEANは10カ国で構成されています。

これらASEANの国々は、東南アジアという地理的に重要な位置にあり、合計で約6億5,000万人の人口を抱えています。また、インド洋と太平洋の間に位置し、世界の主要な海上交通路の要衝にあたります。

【ASEAN全体の人口に占める各国の割合】

加盟国の多様性

ASEAN加盟国は、文化、宗教、経済発展段階など、さまざまな面で多様性を持っています。この多様性を活かしつつ、共通の目標に向かって協力していくことが、ASEANの大きな特徴です。

ASEAN地域に住む人達はそれぞれの文化を築いており、それぞれが生み出す手工芸品などの文化産業は貴重な資源でもあります。この文化産業を愛する観光客が多く訪れて買い物をすることで、ASEAN地域の文化産業の発展と経済成長に寄与しています。

非干渉の原則

ASEANは、加盟国の内政問題に干渉せず、合意に基づく平和的な解決を重視しています。この「非干渉の原則」は、多様な価値観を持つ加盟国が協力していく上で重要な役割を果たしています。

しかし、内政に干渉せず共通の利益を追求するために協力し合うことを目標とする「非干渉の原則」が2021年2月に起きたミャンマーの軍事クーデターにASEANが干渉できないという事態を招いたことで、非干渉の原則を見直す動きが出ています。

ASEANの旗とシンボルマーク

【ASEANのシンボル】

ASEANの旗は、青、赤、白、黄色の4色で構成されています。中央には10本の稲穂を束ねたシンボルマークがあり、これは10の加盟国を表しています。

青色は平和と安定、赤色は勇気と進歩、白色は純粋さ、黄色は繁栄を象徴しています。このシンボルマークは、ASEANの団結と協力の精神を表現しており、地域の多様性の中での一体性を象徴しています。

ASEANの経済共同体(AEC)について

ASEAN経済共同体(ASEAN Economic Community:AEC)は、2015年12月31日に正式に発足しました。AECは目標として主に、

- 単一市場と生産拠点の創出

- 競争力のある経済地域の形成

- 公平な経済発展の実現

- グローバル経済への統合

などを掲げ、地域内の貿易・投資の自由化、サービス分野の開放、熟練労働者の移動の自由化などを通じて、ASEANを単一の経済圏とすることを目指しています。さらに、域内協力を深めることで国際競争力を高め、持続可能な経済成長を実現しようとしています。

加えて、各国の格差是正や中小企業の成長支援も重視されています。日本をはじめとした域外国との経済連携も進められ、貿易や投資の拡大につながっています。こうした取り組みにより、ASEANは世界経済の中で存在感を強めています。

ASEANに加盟していないこの地域の国

東南アジアに位置するにも関わらず、ASEANに加盟していない国もあります。これらの国々は、地理的・文化的な要因や経済・政治的な課題により、現時点ではASEANに加盟していませんが、地域協力の重要性は認識されており、将来的な関係強化の可能性は残されています。

さまざまな理由でASEANに加盟していない代表的な国を確認していきましょう。

東ティモール

東ティモールは、ASEANへの加盟を希望していますが、経済発展の遅れや政治的安定性の問題から、現時点では加盟基準を満たしていないとされています。しかし、ASEANは東ティモールの加盟に向けた支援を行っており、将来的な加盟が期待されています。

パプアニューギニア

パプアニューギニアは、地理的には東南アジアと太平洋の境界に位置し、文化的にもメラネシアに属するため、ASEANへの加盟は検討されていません。しかし、オブザーバーとしてASEANの一部の会合に参加することがあります。

この章をまとめると、ASEANは、東南アジア地域の平和と繁栄に貢献する重要な国際組織です。多様な加盟国が協力し、経済統合や地域協力を通じて、東南アジアのさらなる発展を目指しています。*1)

東南アジア諸国連合(ASEAN)の設立の目的と役割

【ASEANの主要枠組み】

東南アジア諸国連合(ASEAN)は、単に国々が集まった組織ではありません。それぞれの国が抱える課題や夢を共有し、共に未来を築こうとする、活気あふれる共同体です。

ASEANの設立背景や目的、そして果たしてきた役割は、東南アジアの発展と安定に大きな影響を与えてきました。

ASEAN設立の目的

ASEANは1967年8月8日、バンコク宣言によって設立されました。当初の加盟国は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5カ国でした。設立の主な目的は、

- 地域の経済成長、社会進歩、文化的発展の促進

- 地域の平和と安定の維持

- 経済、社会、文化、技術、科学、行政の分野における協力

- 相互援助の提供

- 教育・職業訓練施設における協力

- 農業・産業分野での協力による生活水準の向上

などです。

設立当初、ASEANは冷戦下での共産主義の拡大を懸念し、政治的・安全保障的な目的が強調されていました。しかし、時代とともにその目的は拡大し、経済協力や文化交流にも重点が置かれるようになりました。

具体的な成果としては、1976年の「東南アジア友好協力条約」※の締結が挙げられます。この条約は、加盟国間の平和的共存と協力の原則を定め、地域の安定に大きく貢献しました。

現在、ASEANは10カ国に拡大し、その目的はさらに多様化しています。特に、2015年に発足したASEAN経済共同体(AEC)は、域内の経済統合を深化させる重要な取り組みとなっています。

ASEANの役割

ASEANは、設立当初の目的を達成するために、さまざまな面で重要な役割を担っています。

- 地域の平和維持:加盟国間の対話促進や紛争予防メカニズムの構築

- 経済協力の推進:自由貿易協定の締結や投資の促進

- 社会・文化交流の促進:教育、環境保護、災害対策などの分野での協力

- 国際社会における発言力の強化:「ASEANの中心性」を掲げ、地域の利益を代表

などが、主な役割と言えます。

例えば、1992年には、ASEAN自由貿易地域(AFTA)が創設されました。これによって、ASEAN内の関税が大幅に引き下げられ、経済統合が進展しました。

また、ASEANは「ASEAN+3」(+3:日中韓)や東アジアサミット(EAS)などの枠組みを通じて、より広範な地域協力を推進する役割も果たしています。

現在、

- ASEANは新型コロナウイルス感染症からの経済回復

- デジタル化の推進

- 気候変動対策

など、新たな課題にも取り組んでいます。特に、2021年に採択された「ASEAN包括的復興枠組み」※は、パンデミック後の持続可能な回復を目指す重要な取り組みとなっています。

ASEANは設立から半世紀以上を経て、その役割と影響力を着実に拡大させてきました。今後も、変化する国際情勢の中で、地域の安定と繁栄を追求し続けることが期待されています。*2)

東南アジア諸国連合(ASEAN)の歴史

東南アジアは、古くからさまざまな文化が交差し、独自の文明を築いてきた地域です。しかし、近代に入ると、欧米列強の植民地支配や第二次世界大戦の影響を受け、政治的な不安定や経済的な後進性が深刻な問題となっていました。

ASEANの誕生は、このような状況下で、東南アジア諸国が自らの手で地域の平和と繁栄を築こうとした歴史的な出来事と言えます。

| 年(西暦) | 出来事 | 内容・意義 |

|---|---|---|

| 1967年 | ASEANの設立(バンコク宣言) | インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5カ国が設立。冷戦下の共産主義拡大への懸念と安定化のため。 |

| 1976年 | 東南アジア友好協力条約(TAC)締結 | 加盟国間の平和的共存と協力の原則を定め、信頼醸成に寄与。 |

| 1984年 | ブルネイ加盟 | 独立に伴いASEANに加盟。初の拡大加盟国。 |

| 1992年 | ASEAN自由貿易地域(AFTA)創設 | シンガポール宣言により合意。域内関税引き下げを推進し、経済統合を本格化。 |

| 1995年 | ベトナム加盟 | ドイモイ政策を背景に加盟。旧社会主義国の参加で包括性が拡大。 |

| 1997年 | ラオス、ミャンマー加盟 | 「ASEAN10」実現への動き。経済格差が課題に。 |

| 1999年 | カンボジア加盟 | 内戦終結後に加盟。ASEAN10が完成し、東南アジア全域をカバー。 |

| 2003年 | 第二ASEAN協和宣言(バリ・コンコードII) | 安全保障環境の変化を受け、政治・経済・社会文化の3本柱による「ASEAN共同体」構想を提示。 |

| 2007年 | ASEAN憲章採択 | 組織の法人格付与、制度化・透明性強化、人権機構設立などを規定。2008年発効。 |

| 2015年 | ASEAN経済共同体(AEC)発足 | 単一市場・生産拠点の形成を推進。域内経済統合を深化。ただし発展段階の格差が課題に。 |

ASEAN以前の東南アジア

ASEANが設立される以前の東南アジアには、

- 多様な文化と民族: 各国で独自の文化や民族が育まれており、多様な言語や宗教が存在していた

- 植民地支配の影響: 長い間、欧米列強の植民地支配を受け、政治・経済システムは欧米型に大きく影響されていた

- 冷戦下の対立: 冷戦期には、東西のイデオロギー対立が東南アジアにも波及し、地域全体の安定を脅かしていた

といった特徴がありました。各国は自国の利益を優先し、地域協力の枠組みは限定的でした。

東南アジア諸国連合(ASEAN)の経済

【ASEAN全体の名目GDPに占める各国の割合】

ASEANは、世界で最も急速に成長している経済圏の1つです。多様な経済発展段階にある国々で構成されているため、域内にはさまざまな経済的機会と課題が存在します。

ASEAN経済共同体(AEC)の現状と課題

ASEAN経済共同体(AEC)は、ASEANを単一の市場と生産拠点として機能させることを目指していますが、その実現には多くの課題があります。具体的には、

- 非関税障壁の撤廃:関税は大幅に引き下げられたが、非関税障壁が依然として存在している

- サービス分野の開放:金融、通信、運輸などのサービス分野の開放が遅れている

- 規制の調和:各国の規制の違いが、域内の経済統合を妨げている

- 人材の育成:高度人材の不足が、産業の高度化を阻害している

- デジタル経済への対応:急速に進展するデジタル化に対応した法整備や人材育成

などが挙げられます。

これらの課題に対して、ASEANは段階的に取り組みを進めていますが、完全な経済統合の実現にはまだ時間がかかると見られています。

主要産業と貿易

ASEANの主要産業は、国によって異なりますが、以下のようなものが挙げられます。

- 製造業:電子機器、自動車、繊維など

- 農業:米、パーム油、ゴムなど

- 観光業

- 資源産業:石油、天然ガス、鉱物資源など

- サービス業:金融、IT、BPOなど

ASEANの貿易は、域内貿易と域外貿易の両方が重要です。ASEAN域内貿易は全体の約25%を占めており、今後さらに拡大することが期待されています。主要な貿易相手国・地域は、

- 中国

- 日本

- EU

- アメリカ

などです。

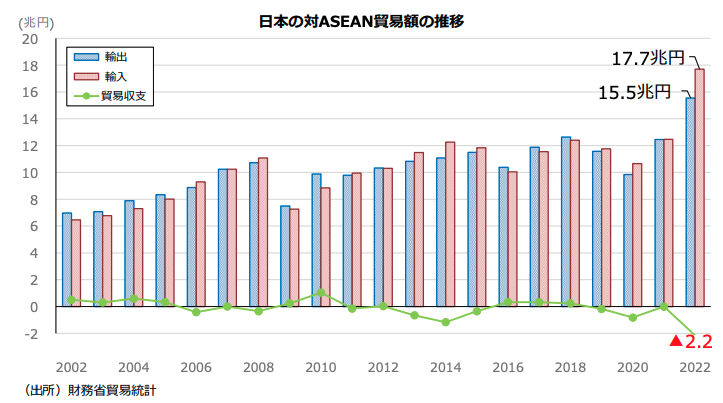

日本とASEANの経済関係

【日本のインドネシアへの円借款により開通したジャカルタ都市高速鉄道】

日本とASEANは、長年にわたって緊密な経済関係を築いてきました。日本とASEANの経済関係には、以下のような特徴があります。

- 貿易:日本はASEANにとって主要な貿易相手国の1つ

- 投資:日本企業のASEANへの直接投資は、製造業を中心に活発

- 経済連携協定:日本とASEANは包括的経済連携協定(AJCEP)を締結

- 開発協力:日本はASEAN諸国に対して、ODAを通じた支援を行っている

- 人材交流:技能実習生の受け入れや留学生交流が活発

日本企業にとって、ASEANは重要な生産拠点であると同時に、成長市場としても注目されています。

【日本の主要貿易相手国・地域】

【日本の対ASEAN貿易額の推移】

一方、日本はASEANにとって主要な貿易相手国であり、重要な投資元でもあります。日本企業は長年にわたりASEAN諸国に進出し、現地の産業発展や雇用創出に貢献してきました。

特に製造業分野では、日本の技術や品質管理手法が広く導入され、ASEAN諸国の産業高度化に寄与しています。

しかし、この関係にも課題がないわけではありません。

- ASEAN諸国間の経済格差

- 中国など他の主要国との競争激化

など、さまざまな問題に直面しています。

また、近年のグローバルな経済環境の変化や地政学的リスクの高まりも、両者の経済関係に影響を与える可能性があります。今後、ASEANと日本が相互に良好な経済関係を維持・発展させていくためには、これらの課題に共同で取り組むとともに、新たな協力分野を開拓していくことが重要です。*4)

東南アジア諸国連合(ASEAN)の具体的な活動内容

【ASEAN10カ国の国旗】

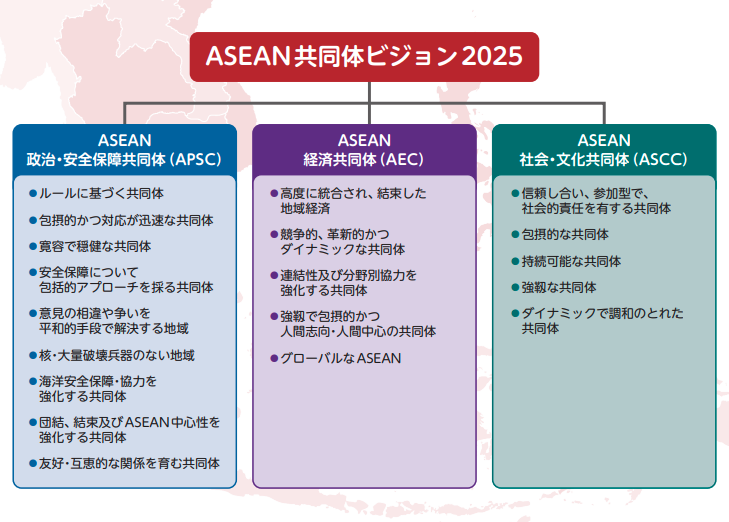

東南アジア諸国連合(ASEAN)は、政治・安全保障、経済、社会・文化の3つの柱を中心に幅広い活動を展開しています。

地域の平和と安定の維持、経済統合の推進、社会・文化交流の促進など、多岐にわたる取り組みを通じて、東南アジア地域の発展に貢献しています。

国際社会からは、意思決定の遅さや加盟国間の利害対立など、課題も指摘されているものの、地域の安定と繁栄に寄与していると高く評価されています。

特に、域内の対立を抑制し、対話を通じた問題解決を促進する「ASEANウェイ」※と呼ばれるアプローチは、地域の平和維持に重要な役割を果たしていると認識されています。

ASEANの具体的な活動事例をいくつか紹介します。

ASEAN自由貿易地域(AFTA)の創設

1992年に合意されたAFT(ASEAN Free Trade Area)は、ASEAN域内の関税撤廃を目指す取り組みです。グローバル化が進む世界経済の中で、ASEAN諸国の競争力強化が求められていました。

AFTA創設の成果として、域内の関税率が大幅に引き下げられ、ASEAN6(ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ)では、ほぼすべての品目で関税が撤廃されました。これにより、域内貿易が活性化し、経済統合が進展しました。

一方で、非関税障壁の撤廃や、サービス貿易の自由化など、さらなる経済統合の深化が課題となっています。今後は、デジタル経済への対応や、より包括的な経済連携の構築が期待されています。

ASEAN地域フォーラム(ARF)の設立

【ARF参加国(地域における国際的枠組み)】

1994年に設立されたARF(ASEAN Regional Forum)は、アジア太平洋地域の安全保障対話の場です。冷戦終結後の新たな安全保障環境に対応するため、ASEAN主導で創設されました。

ARFは、ASEAN域内外の国々が参加し、安全保障問題について率直な意見交換を行う場として機能しています。信頼醸成措置の推進や、予防外交の実践など、地域の安定に貢献しています。

今後は、具体的な問題解決能力の向上や、サイバーセキュリティや海洋安全保障など、新たな脅威への対応能力を強化することが期待されています。

ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)の設立

【AHAセンターの所在地】

2011年に設立されたAHAセンター※は、自然災害への対応を強化するためのASEANの取り組みです。東南アジア地域が自然災害の多発地帯であることを背景に、域内の防災協力を推進しています。

ASEAN域内の災害情報の集約や、緊急支援の調整など、ASEANの防災対応能力が向上しました。2018年のインドネシア・スラウェシ島地震や2020年のベトナム中部での洪水など、実際の災害対応でその機能を発揮しています。

メコン川地域開発

メコン川地域開発は、メコン川流域の6カ国(カンボジア、中国、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム)を対象とした地域協力プログラムです。

1992年にアジア開発銀行(ADB)の支援で始まった「大メコン圏(GMS)経済協力プログラム」※が代表的な取り組みです。この地域は豊富な天然資源と労働力を有しながら、長年の紛争や政治的不安定により開発が遅れていました。

この活動は、インフラ整備や貿易促進、環境保護など、多岐にわたる分野で成果を上げています。特に、国境を越えた道路網の整備(東西経済回廊、南北経済回廊など)により、域内の連結性が大幅に向上しました。また、電力網の整備や観光振興、人材育成などの分野でも進展が見られます。

しかし、この開発による、

- 上流のダム建設が下流の生態系や農業に与える影響

- 環境保護と開発のバランス

- メコン川の水資源管理

などが大きな課題となっています。

これらの活動事例は、ASEANが地域の安定と発展に向けて、具体的かつ実践的な取り組みを行っていることを示しています。*5)

東南アジア諸国連合(ASEAN)の課題

東南アジア諸国連合(ASEAN)は、地域の安定と繁栄に大きく貢献してきましたが、同時に多くの課題に直面しています。これらの課題が長年解決に至っていない主な原因は

- 加盟国間の経済格差

- 政治体制の違い

- 歴史的対立

- 「内政不干渉」原則に代表されるASEANの意思決定方式

などにあります。

ASEANの特徴である「コンセンサス方式」※と「内政不干渉原則」は、加盟国間の対立を回避し、組織の一体性を保つ上で重要な役割を果たしてきました。

しかし、同時にこれらの原則が、迅速な意思決定や深刻な問題への効果的な対処を妨げる要因ともなっています。

ASEANが直面する具体的な課題について確認しましょう。

経済格差の問題

ASEANには、シンガポールのような先進国から、カンボジアやラオスのような後発開発途上国まで、経済発展段階の異なる国々が含まれています。この経済格差は、域内の統合を進める上で大きな障害となっています。

例えば、関税撤廃や投資規制の緩和などの経済政策において、各国の利害が対立することがあります。

政治体制の多様性

ASEANには民主主義国家から一党独裁体制の国まで、さまざまな政治体制が混在しています。この多様性は、人権問題や政治的自由に関する共通の基準を設定する際の障害となっています。

今後ASEANでは、「ASEAN政府間人権委員会(AICHR)」※のような機関を通じて、徐々に共通の理解を深めていく努力が必要でしょう。

南シナ海問題

南シナ海の領有権をめぐる争いは、ASEAN加盟国間(特にベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネイ)と中国との間で長年続いています。この問題は、地域の安全保障と経済活動に大きな影響を与えています。

この解決に向け、ASEANは「南シナ海行動規範(COC)」※の策定を通じて、平和的な解決を目指しています。しかし、加盟国間の立場の違いや中国との力関係などが、進展を妨げています。

今後は、国際法に基づく解決と、関係国間の信頼醸成措置の強化が求められます。

環境問題とサステナビリティ

急速な経済成長に伴い、ASEAN域内では、

- 森林破壊

- 大気汚染

- 水質汚濁

などの環境問題が深刻化しています。特に、越境性の環境問題(ヘイズ※など)は、地域全体に影響を及ぼしています。

ASEANは「ASEAN環境戦略計画」を策定し、環境保護と持続可能な開発の両立を目指しています。今後は、より拘束力のある合意形成や、技術・資金面での協力強化が必要です。

デジタル化への対応

デジタル技術の急速な進歩は、経済や社会に大きな変革をもたらしています。しかし、ASEAN域内ではデジタル・インフラの整備や人材育成に格差があり、デジタル・ディバイド(デジタル格差)が懸念されています。

ASEANは「ASEAN デジタル・マスタープラン 2025」※を策定し、デジタル経済の発展を目指しています。ASEAN域内のデジタル・インフラの整備、デジタル・スキルの向上、サイバーセキュリティの強化などは今後の重要な課題です。

これらの課題に対処するためには、ASEANの意思決定メカニズムの改革や、より強力な制度的枠組みの構築が必要かもしれません。

しかし、それと同時に、ASEANの強みである柔軟性や多様性を維持することも重要です。バランスの取れたアプローチを通じて、ASEANが地域の平和と繁栄に一層貢献することが期待されています。*6)

ASEANに関するよくある質問

ASEANに対して世間の人が抱えている疑問の中で特に多いものを紹介します。質問への回答とあわせてご覧ください。

ASEAN加盟国と日本の関係は?

日本は東南アジアに属していないのでASEANに加盟していませんが、ASEAN諸国とは重要なビジネスパートナーとしての交流を維持しています。

日本がASEAN諸国との貿易で消費した額は2023年時点で31兆円以上となっており、貿易総額の約15%に達しています。

ASEAN諸国から見た日本も有力な貿易相手国です。

1997年以降、日本は中国・韓国の3カ国の代表者の集まりに参加しており、ASEANとの交流は2023年に50周年を迎えています。

アセアン加盟国中学生招聘交流事業とは?

ASEANと中学生を関連付けて検索されていることが多いのですが、その最大の理由は2011年から実施している「アセアン加盟国中学生招聘交流事業」です。

アセアン加盟国中学生招聘交流事業というのは、ASEAN加盟国の中学生が日本に滞在し、日本の自然・文化を学ぶと共に日本の同年代の中学生と交流を持つことで、両国間の理解を深めることを目的にした事業です。

ASEANに一番投資した国はどこ?

ASEANに投資した国・地域を確認すると、2024年11月のデータでは、最大の投資国は、構成比が32.4%だったアメリカでした。次点が構成比10.8%のEU、9.5%のASEAN、7.5%の中国、6.5%の香港、6.3%の日本です。

アメリカからASEANへの直接投資額は743億5,700万ドルで、これは前年の2.5倍の額でした。*7)

東南アジア諸国連合(ASEAN)とSDGs

ASEANは、その設立目的とSDGsが掲げる目標が共通する部分が多く、達成に向けて重要な役割を担っています。

ASEANは2015年に「ASEAN共同体ビジョン2025」を採択し、その中でSDGsとの整合性を明確に示しました。この戦略的枠組みは、ASEANの発展目標とSDGsを統合し、地域の持続可能な発展を促進することを目指しています。

【ASEAN共同体ビジョン2025】

ASEANの活動と特に関連の深いSDGs目標を見ていきましょう。

SDGs目標1:貧困をなくそう

ASEANは、域内の経済格差を縮小し、貧困削減を重要な課題として取り組んでいます。「ASEAN統合イニシアチブ(IAI)」※を通じて、後発加盟国の経済発展を支援しています。

具体的な成果として、

- カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおける貧困率の大幅な低下

- マイクロファイナンスや職業訓練プログラムの拡充

などが挙げられます。

【関連記事】マイクロファイナンスとは?仕組み・問題点と日本企業の取り組み事例を解説

SDGs目標8:働きがいも経済成長も

ASEAN経済共同体(AEC)の設立により、域内の経済統合を推進し、持続可能な経済成長と雇用創出を目指しています。具体的には、

- 域内の関税撤廃による貿易の活性化

- 「ASEAN技能認定制度」※の導入による労働力の流動性向上

- デジタル経済の推進による新たな雇用機会の創出

などに貢献しています。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

ASEANは、気候変動への対応をASEAN共同体の重要課題と位置づけ、「ASEAN気候変動イニシアチブ(ACCI)」※を通じて取り組みを強化しています。

例を挙げると、

- 「ASEAN再生可能エネルギー目標」の設定(2025年までに一次エネルギー供給の23%を再生可能エネルギーに)

- 森林保全と持続可能な森林管理の推進

- 気候変動に関する地域協力メカニズムの構築

などの活動が行われています。

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

海洋資源の持続可能な利用と保護に向け、「ASEAN海洋フォーラム」※を設立し、地域協力を推進しています。これによって、

- 違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策の強化

- 海洋プラスチック汚染対策の共同実施

- 沿岸生態系の保護と回復プロジェクトの展開

などが進んでいます。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

地域の平和と安定を維持するため、「ASEAN政治・安全保障共同体」を通じて、ASEAN域内の対話と協力を促進しています。

- 「東南アジア友好協力条約(TAC)」の域外国への拡大

- 「ASEAN地域フォーラム(ARF)」を通じた安全保障対話の推進

- 「ASEAN政府間人権委員会(AICHR)」の設立による人権保護の強化

など、ASEAN域内外に活動が展開されています。

ASEANのSDGsへの取り組みは、地域の特性や課題に即した形で進められており、グローバルな目標達成に向けて重要な役割を果たしています。

しかし、加盟国間の発展段階の違いや、新型コロナウイルス感染症の影響など、課題も存在します。

今後、ASEANはデジタル技術の活用や官民パートナーシップの強化を通じて、SDGsの達成に向けた取り組みをさらに加速させることが期待されています。

ASEANとSDGsの関係は、地域の持続可能な発展と、地球規模の課題解決を結びつける重要な架け橋となっています。*8)

>>各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【ASEAN10】

ASEAN(東南アジア諸国連合)は1967年に設立され、現在10カ国が加盟する地域協力機構です。政治・安全保障、経済、社会・文化の三本柱を中心に活動し、平和と安定、経済成長を目指しています。経済統合の深化など成果を上げる一方、加盟国間の格差や南シナ海問題といった課題も抱えています。

今後はデジタル経済や気候変動対策、包摂的成長の実現が重要視されます。日本を含む国際社会に大きな影響を与えるASEANを理解するには、文化や歴史に触れ、ニュースやイベントへの参加、現地訪問や言語学習などを通じ、相互理解を深めることが有効です。

<参考文献・引用文献>

*1)東南アジア諸国連合(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)とは

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS『Secretary-General of ASEAN provides briefing on the key outcomes of the 44th and 45th ASEAN Summits and Related Summits under Chairmanship of Lao PDR』(2024年10月)

外務省『日本とASEAN』p.2

外務省『目で見るASEAN-ASEAN経済統計基礎資料-』(2023年12月)p.3

外務省『日本とASEAN』p.1

外務省『ASEAN(東南アジア諸国連合)』(2024年10月)

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS『ABOUT ASEAN』

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS『WHAT WE DO』

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS『ASEAN Political Security Community』

日本アセアンセンター『ASEAN-JAPAN CENTER』

日本アセアンセンター『ASEANについて』

日本アセアンセンター『ASEAN PEDIA』

日本アセアンセンター『ひと目で分かる日ASEAN基本情報』

*2)東南アジア諸国連合(ASEAN)の設立の目的と役割

外務省『ASEANの主要枠組み』(2019年10月)

総務省『東南アジア諸国連合(ASEAN)』(2015年)

外務省『ASEAN(東南アジア諸国連合)概況』(2019年10月)

日本経済団体連合会『新時代の日ASEAN関係』(2021年6月)

政府広報オンライン『日本のASEANへの国際協力、これまでとこれから』(2023年11月)

経済産業省『日ASEAN知財共同声明2024を採択しました』(2024年9月)

経済産業省『通商白書2024 第4節 ASEAN・大洋州』(2024年6月)

*3)東南アジア諸国連合(ASEAN)の歴史

日本アセアンセンター『ASEANとは?日本と共にアジアの平和と繁栄を築くパートナー』

外務省『1.ASEAN の設立経緯と背景』

鈴木 早苗『ASEAN憲章(ASEAN Charter)策定にむけた取り組み──賢人会議(EPG)による提言書を中心に──』(2007年6月)

日本銀行『ASEAN諸国の経済成長とその背景』

日本証券経済研究所『変わる ASEAN~問われる日本の姿勢~』

*4)東南アジア諸国連合(ASEAN)の経済

外務省『目で見るASEAN-ASEAN経済統計基礎資料-』(2023年12月)p.4

日本アセアンセンター『データで見る日本とASEANの今』

外務省『目で見るASEAN-ASEAN経済統計基礎資料-』(2023年12月)p.14

外務省『日・ASEAN協力』(2024年8月)

外務省『第39回日・ASEANフォーラムの開催(結果)』(2024年7月)

外務省『ASEAN+3(日中韓)協力』(2024年10月)

ASEAN日本政府代表部『ASEANの現状と日・ASEAN関係』(2015年10月)

Mission of Japan to ASEAN『ASEANと日本-友好協力50周年から未来に向けて-』(2023年1月)

経済産業省『グローバルサウス未来志向型共創等事業について』(2024年6月)

*5)東南アジア諸国連合(ASEAN)の具体的な活動事例

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS『AFTA Units』

外務省『ARF概要補足資料』

AHA CENTER『NEW UPDATE』(2024年)

外務省『東アジア首脳会議(EAS)』(2024年10月)

外務省『我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組』(2024年9月)

外務省『我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組』(2024年9月)

政府広報オンライン『未来に続く! 日本ASEAN友好協力50周年』(2023年10月)

法務省『ASEANの基本構造と法務・司法分野に関するASEAN分野別会議等の近時の動向』(2023年12月)

日本国際フォーラム『「ASEAN共同体におけるインドネシアの役割」』(2016年4月)

日本アセアンセンター『プロジェクトFTAセミナー』

経済産業省『日 ASEAN 経済共創ビジョン』

経済産業省『ポストコロナ時代の新たな日ASEANの経済協力』(2022年1月)

AHA CENTER『ABOUT THE AHA CENTER』

外務省『第1節 ASEANに対する協力 第2章 防災協力の実際』

JICA『ASEAN防災人道支援調整センターとJICAの間で、ASEAN地域における防災協力に係る機関間合意書を締結』(2023年10月)

外務省『ASEAN地域フォーラム(ASEAN Regional Forum: ARF)概要 』

ASEAN REGIONAL FORUM『ASEAN Regional Forum』

JETRO『ASEAN自由貿易協定(AFTA)の物品貿易に関する協定(ATIGA)(AFTA‐ATIGA)』(2012年1月)

JETRO『EPA/FTAとは』

農林水産省『第5章 AFTA の現状とアセアン諸国の貿易動向』

九州大学『ASEANの自由貿易協定(FTA) : AFTAを中心として』(2018年)

ASEAN『SOUTHEAST ASIA A FREE TREADE AREA』

労働政策研究・研修機構『AFTA、ASEAN自由貿易地域の開始と受け入れ態勢の不十分さに各分野で危機感』(2002年3月)

*6)東南アジア諸国連合(ASEAN)の課題

NIRA総合研究開発機構『「新生 ASEAN」の課題と日本』(2008年3月)

防衛研究所『第3章 結束強化を図るASEAN』

日本国際問題研究所『ASEAN の地域統合―ASEAN 経済共同体(AEC)への展開を中心に―』

防衛研究所『ASEAN の安全保障―中立性から中心性へ―』

アジア経済研究所『ASEAN 加盟国は地域機構としての ASEAN に何を期待してきたか――当事者の主観とその歴史的変遷――』(2018年)

日経ビジネス『ASEANとは?高成長を遂げてきた背景や課題、進出する日本企業の動向をまとめる』(2020年8月)

NRI『ASEANにおける地域活動拠点・機能の変化』(2023年4月)

*7)東南アジア諸国連合(ASEAN)とSDGs

JETRO「ASEANの貿易投資年報」

*8)東南アジア諸国連合(ASEAN)とSDGs

国際連合広報センター『SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン』

外務省『日本とASEAN』p.1

JETRO『ASEAN、SDGsに関する報告書発表(ASEAN、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム)』(2020年11月)

IGES『ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme (SDGs-FC)』

外務省『SDGsアクションプラン 2023』(2023年3月)

日本ASEANセンター『AJC5.0(事業戦略)』

文部科学省『「日ASEAN STI for SDGs ブリッジングイニシアティブ」が日ASEAN首脳会議議長声明にて言及』

JAIF『ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme』

*9)まとめ

日本アセアンセンター『ASEANとは?日本と共にアジアの平和と繁栄を築くパートナー』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。