近年、世界中で環境問題に対する取り組みが活発化しています。

その中で日本は、2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入する目標を立てました。ここまで積極的な導入目標を立てたのは世界でも類を見ません。

しかし、バイオマスプラスチックとは何か、従来のプラスチックとどのような違いがあるのか分からないという方も多いと思います!

そこでこの記事では、バイオマスプラスチックに関する情報、普及に向けた世界の取り組みなど、バイオマスプラスチックに関して網羅的に紹介していきます!

目次

バイオマスプラスチックとは

バイオマスプラスチックとは、動植物由来の再生可能な有機資源を原料として作られるプラスチックです。

ここではバイオマスや原材料について詳しく解説していきます。

バイオマスとは再生可能な有機物資源

バイオマスとは、動植物から生まれた再生可能な有機物資源を指します。

(※正確には石炭や石油といった化石燃料も動植物から生まれていますが、生成に必要な時間や再生できないという観点からバイオマスには含まれません。)

例えば、森林から得た木材や家畜の排せつ物、作物や食品廃棄物など様々なものがバイオマス資源として活用されます。

バイオマスは資源の種類や加工方法、化学反応によって多種多様のエネルギーに変換可能です。発電や熱源の燃料としての利用のみならず、輸送用燃料やエタノールへの変換などが技術の発展とともに実用化され始めています。

プラスチックへの変換もその一つです。化石燃料である石油を使用せず、プラスチックを製造できるとして注目されています。

バイオマスプラスチックは持続可能なプラスチック製造を可能に

バイオマスプラスチックは、枯渇資源である石油を使用しないことによって、化石資源に依存しない、持続可能なプラスチックの製造ができるのです。

また、廃棄時にやむを得ず焼却処分する場合も、二酸化炭素の排出量を大幅に抑えてくれます。これは、バイオマス資源の中でも植物を原料としているためです。

植物は成長時、光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収しています。そのため焼却処分をする際には、吸収した分の二酸化炭素を排出してしまうものの、新たに成長する植物によって再び吸収されるのです。

つまり、植物を原料としたバイオマスプラスチックを燃やしても、大気中の二酸化炭素濃度は差し引きゼロの状態となります。この状態はカーボンニュートラルとも呼ばれ、地球温暖化の対策として期待されています。

では、さらに踏み込んでバイオマスプラスチックの原材料について見ていきましょう!

バイオマスプラスチックの原材料

バイオマスプラスチックの製造には、デンプンやセルロースといった成分が必要です。そのため、これらを多く含んでいるトウモロコシや大豆のような植物が主に利用されています。

特にトウモロコシは作物の中でも多くのデンプンを含んでいることからバイオマスプラスチックの原料として注目されています。

バイオマスプラスチックの種類

日本バイオプラスチック協会によると、プラスチックにこれらの原材料(バイオマス)がどの程度含まれているかで「全面的バイオマス原料プラスチック」と「部分的バイオマス原料プラスチック」に分けられます。

全面的バイオマス原料プラスチック

その名の通り、バイオマス原料100%利用したバイオマスプラスチックを指します。バイオマスを原料に使用するメリットを最大限に引き出せる点から、非常に有用です。一方で、その分だけ必要となるバイオマス資源の量も多くなるでしょう。

部分的バイオマス原料プラスチック

数十%バイオマス原料が含まれたバイオマスプラスチックを指します。バイオマス原料が使用される比率が下がるほど、バイオマスを原料に使用する効果も低下していきます。

とはいえ、100%石油原料と比べると地球への悪影響を抑えることが可能です。また、従来の設備を利用して製造ができるため、従来と同等の品質を確保できるのが特徴となっています。

バイオマスプラスチックの問題点やデメリット

このように、環境への負荷が低いバイオマスプラスチックですが、課題やデメリットも抱えています。

問題点① 低価格化が実現していない

大量生産に伴う合理化や技術開発は進んでいるものの、低価格化を実現するほどには至っていないため、まだまだバイオマスプラスチックの単価が高い傾向にあります。そのため、100%バイオマス原料の製品はあまり市場に出回っておらず、一般的にはバイオマス由来の成分と石油由来の成分を混合した部分的バイオマス原料プラスチックが用いられています!

問題点② 耐久性

バイオマスプラスチックは耐久性も問題点として挙げられます。

強度

バイオマスプラスチックは一般的なプラスチックと比べると化学構成が単純なため強度が低いです。

そのため、長期間にわたっての使用や大きな力が加わる使用は難しくなっています。

耐熱性

多くのバイオマスプラスチックは100°C以下の耐熱性となっています。

直射日光が当たる場所で使用したり、熱湯を入れる容器には不向きとなっています。

難燃焼性

バイオマスプラスチックは酸素や水素、そして炭素が主な成分です。

これらの成分は燃焼しやすい性質を持っているため、バイオマスプラスチックは加熱されると発火してしまう恐れがあります。

加熱される家電製品などにバイオマスプラスチックを実用するには課題が残っています。

問題点③ 競合してしまう課題も

価格面以外にも、バイオマスプラスチックの原料は他産業での利用と競合してしまい、大量に集めるのが困難という課題を抱えているのです。

例えばデンプンは、糖類として人間の栄養素となる点からも分かる通り、作物の可食部分に多く含まれており、バイオマス資源として利用するには食用利用と競合しなければいけません。また、セルロースは草や木に含まれており、収集しやすい反面、製紙産業や木質バイオマスとしての利用と競合してしまいます。

そのため、原料を安定して確保するという観点から、バイオマス利用に適した資源作物の開発と生産コストの削減に役立つ技術の研究開発が望まれているのが現状です。

例えばアメリカでは、遺伝子組み換えが行われた工業用トウモロコシがバイオマスプラスチックの原料として、よく利用されています。また、日本でも他産業と競合しない※微細藻類バイオマスの実用化が期待されています。

「生分解性プラスチック」や「バイオプラスチック」との違いとは

バイオマスプラスチックの特徴がなんとなくつかめてきたところで、似た言葉である「生分解性プラスチック」と「バイオプラスチック」との違いを確認しましょう!

これらは「地球にやさしいプラスチック」や「植物由来のプラスチック」「エコなプラスチック」など、区別されずに紹介されている場合もありますが、それぞれ明確に異なった意味を持っています。それぞれ具体的に見ていきましょう。

【最後の出口に注目】生分解性プラスチック

生分解性プラスチックとは、適切な条件下で微生物によって自然分解される(生分解性を持つ)プラスチックです。生分解性プラスチックは分子レベルまで分解され、最終的には水と炭酸ガスに変化する性質を持っており、バイオマスプラスチックと同様に環境への負担軽減が期待されています。

対してバイオマスプラスチックは、全てが生分解性を持っているわけではありません。そのため、これらは「生分解性バイオマスプラスチック」「非生分解性バイオマスプラスチック」と呼び分けられています。

また、石油原料のプラスチックでも生分解性を持っている場合があります。

生分解性プラスチックは、分別回収が事実上難しい分野でのプラスチックごみ減量化が期待されています。例えば、生ごみを回収する際に使用するゴミ袋が生分解性を持っていれば、各家庭で回収した後、そのまま土に埋めて分解、堆肥化することが可能です。

生分解性をもっていない場合、回収した生ごみをすべて袋から取り出さないといけないため、袋に入れたまま土に埋めることができる生分解プラスチックは、とても衛生的と言えるでしょう。

【環境にやさしいプラスチックの総称】バイオプラスチック

「バイオマスプラスチック」と「生分解性プラスチック」の2種を総称してバイオプラスチックと呼びます。

環境省が発表した「バイオプラスチックを取り巻く国内外の状況」によると、2019年度の日本におけるバイオプラスチック製品の国内出荷量は8.4万トンで4.7万トンのバイオマスプラスチックが製品に使用されました。

しかし、日本で使用されているプラスチックは毎年約1,000万トン以上であり、バイオプラスチックの割合はまだまだ低いと言えるでしょう。

プラスチックが引き起こす問題点・デメリット

ここまでバイオマスプラスチックについて詳しく見てきました。ここからは視点を変えて、なぜ今バイオマスプラスチックが注目されているのかについて見ていきます。

現在世界では、主に3つのプラスチックに関する課題を抱えています。

- 生産時・廃棄時に温室効果ガスを排出

- 海洋プラスチック問題

- マイクロプラスチック問題

それぞれ具体的に見ていきましょう。

生産時・廃棄時に温室効果ガスを排出

プラスチックは生産時・廃棄時に温室効果ガスを排出しています。

環境問題について研究しているアメリカの非営利組織CIEL(Center for International Environmental Law)が発表した、プラスチックによる二酸化炭素排出量に関するレポートによると、

プラスチック1万トンの生産によって、二酸化炭素が1.89万トン排出される

としています。

また、ヨーロッパ経済ニュースEUROPE NNA が2021年6月に公開した「Plastics – the Facts 2020」によると、2020年の世界のプラスチック生産量は約3億6700万トンです。

つまり、プラスチックの生産だけでも、世界で年間約6億9300万トンの二酸化炭素が排出されている計算になります。2020年における全世界二酸化炭素排出量が約340億トンであるため、プラスチックの生産はその2%を占めているのです。

また、プラスチックを廃棄する際、リサイクルせずに焼却処分してしまうと、プラスチックの原料は石油であるため、大量の二酸化炭素が排出されてしまいます。特に日本ではプラスチックの焼却処分率が高く(正確には焼却処分時の熱を利用してエネルギーとして回収している)、環境省の発表によるとその割合は56%に上ります。

このように、石油を原料にしたプラスチックは生産時、廃棄時に温室効果ガスを排出してしまうのです。

海洋プラスチック問題

自然への不法投棄も問題になっています。海や山、路上に不法投棄されたプラスチックごみ(ビニール袋、カトラリーなど)は雨や風によって流され、最終的には海へとたどり着きます。その結果、現在海洋では大量のプラスチックごみがあふれ、生態系への悪影響といった「海洋プラスチックごみ問題」へと発展しているのです。

海を漂っているプラスチックは分解される過程で温室効果ガスであるメタンを発生させます。メタンは二酸化炭素の約25倍もの温室効果を地球に与えるため、非常に危険視されているのです。

加えて、海洋に漂っているプラスチックは完全には分解されません。これによって「マイクロプラスチック問題」も引き起こしています。

【関連記事】プラスチック問題とは?プラスチックごみの分別方法に課題がある?海への影響や現状・SDGsとの関連性

マイクロプラスチック問題

プラスチックは、海中の微生物による働きでは完全に分解することはできないため、小さな破片や粉としていつまでも残り続けます。そして、5㎜程度に小さくなったプラスチックをマイクロプラスチックと呼び、これを魚や亀といった海の生き物が海水と一緒に飲み込んでしまうのです。

- 生き物たちの体内で消化器官を傷つけてしまう可能性がある

- 海中にて有害な化学物質を吸収する性質を持っており、摂取することでの影響が懸念

などの問題があります。

さらに、海の生き物たちが取り込んでしまった有害な化学物質は食物連鎖によって引き継がれていき、より濃くなっていくのではないかと考えられているのです。

【関連記事】脱プラスチックとは?メリットやデメリット、企業の取組事例、おすすめ代替品まで

このように、従来の石油由来プラスチックは様々な問題を引き起こす原因の一つとされており、解決の一手としてバイオマスプラスチックが注目され始め、普及に向けた取り組みが進められています。

バイオマスプラスチック普及に向けた日本の取り組み

ここからは、バイオプラスチックの普及に関する日本の取り組みについて見ていきましょう。今回は近年の政策、施策のうち以下の2つの観点からバイオマスプラスチックの普及とかかわりがあるモノを紹介していきます。

- 循環型社会実現に向けた取り組み

- カーボンニュートラル実現に向けた取り組み

1.循環型社会実現に向けた取り組み

循環型社会とは、現在の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会に代わる社会構造として、2000年代初頭より実現が望まれていました。具体的には生産から流通、消費、廃棄の過程で効率的に資源を活用し、リサイクルなどで循環させる持続可能な社会を指しています。

日本では循環型社会実現に向けて、2003年より循環型社会形成推進計画が策定されており、5年ごとに見直しがされています。2018年に策定された第四次循環型社会形成推進計画にて、バイオマスプラスチックがどのように取り上げられたのかを紹介していきます。

第四次循環型社会形成社会

2018年に策定された第四次循環型社会形成計画では、2025年までに国が講じるべき施策を示しています。プラスチックに関しては、

- 3R(リュース・リデュース・リサイクル)の徹底による温室効果ガスの排出量削減

- バイオマスプラスチックによる化石資源への依存度低下と、焼却処分時の二酸化炭素排出量

- 生分解性プラスチックによる環境への影響低減

などが循環型社会実現へ貢献すると期待されています。そこでプラスチックの資源循環を総合的に推進するための戦略(「プラスチック資源循環戦略」)を策定し、これに基づく施策を進めていくことが可決されました。プラスチック資源循環戦略では、

- 使い捨て容器包装等のリデュース等、環境負荷の低減に資するプラスチック使用の削減

- 未利用プラスチックをはじめとする使用済プラスチック資源の徹底的かつ効果的・効率的な回収・再生利用

- バイオプラスチックの実用性向上と化石燃料由来プラスチックとの代替促進等を総合的に推進する

についてまとめられています。バイオマスプラスチックに関する取り組みである③では、どのような取り組みがなされるのかここでは見ていきましょう!

プラスチック資源循環線戦略

プラスチック資源循環戦略では、プラスチック再生材市場を拡大し、バイオプラスチックの実用性向上、普及促進のために以下のように取り組んでいます。

- バイオプラスチックの低コスト化、生分解性などの高機能化を促進

- 焼却、分解が求められる場面での適切な導入促進

- 国や地方自治体が使用するプラスチックについて、基準値以上のバイオマス配合率が必要(グリーン購入法)

- 再生材、バイオプラスチック製品とのマッチング支援

- 低炭素製品としての認証制度の導入、見えるかを実現し、消費者への普及促進

- 可燃ごみ収集袋など、燃やさざるを得ないプラスチックについては、バイオマスプラスチックが使用されるようにする

プラスチック資源循環戦略ではこれらの取り組みを通じて、2030年までにバイオマスプラスチックを最大限導入するとして、具体的な数値として約200万トン導入する目標を立てています。

欧州バイオプラスチック協会によると、2020年における世界のバイオプラスチックは約200万トンでした。これを踏まえると、日本だけで200万トン導入するというのは、非常に挑戦的な目標と言えるでしょう。

2.カーボンニュートラルに向けた取り組み

2020年10月の所信表明にて、菅総理大臣が「2050年にカーボンニュートラルを目指す」旨を表明したことを受け、日本でもカーボンニュートラル達成に向けた取り組みがなされています。

その中でも、バイオマスプラスチック普及に関係するものについて見ていきましょう。

グリーン成長戦略【金融市場の環境整備】

カーボンニュートラル実現には、企業による新しい技術の研究開発や挑戦が不可欠です。

そこで、グリーン成長戦略ではカーボンニュートラルに貢献する事業を行う企業に対して金融支援を行う政策を実施しました。とはいえ、国からの支援金だけでは事業の必要資金には足りないことから、※ESG投資市場の環境整備をすることで、民間の金融投資を促進しています。

具体的には、

- 企業に対してサステナビリティに関する開示を義務化(財務情報と同じく、ESGに関する情報も開示することを義務化)

- 企業のESG情報をもとに客観的に評価を示す、ESG評価機関の検証

などが行われています。

こうしたESG投資市場の環境整備は、バイオマスプラスチック事業を行う際に、資金調達コストを引き下げる効果が期待できます。

バイオマスプラスチック普及に向けた日本企業の取り組み

ではバイオマスプラスチックと関係のある日本企業の取り組み、事業について具体的に見ていきましょう。

【独自のバイオマスプラスチックを開発】株式会社カネカ

株式会社カネカは1949年に設立された化学メーカーです。カネカでは海洋プラスチックごみ問題が話題になる前、1990年代前半より研究開発を続け、長年のノウハウを利用することで「カネカ生分解性ポリマー Green Planet®」(別名:PHBH®)を開発しました。

植物油を原料にしたPHBH®は生分解性の中では珍しく、海中での自然分解が可能であり、2017年には海水中で生分解する認証「OK Biodegradable MARINE」を取得しています。

従来の石油原料プラスチック同様、成形加工ができるため、カトラリーやプラスチック袋、ストローやペンなど様々な用途で使用されています。(※軟らかい性質なので、耐久性を必要としない分野での利用が好ましい。)

2018年にはアメリカ、2019年にはEUの食品接触物質として認められ、世界的に事業展開しています。日本でも、年々利用が広まっており、2021年6月にはファミリーマートのスプーンに、2021年9月には伊藤園のストローに採用されるなど、私たちの生活を支えています。

【ミドリムシからバイオマスプラスチックを開発】パラレジンジャパンコンソーシアム

株式会社ユーグレナ、日本電機株式会社(NEC)、セイコーエプソン株式会社の3社合同で「パラレジンジャパンコンソーシアム」を設立しました。

これは、ミドリムシ由来のバイオマスプラスチック「パラレジン」を大量生産するためです。大量生産に伴う課題を3つに分割し、それぞれが分担、協力して課題解決に取り組んでいます。

ミドリムシは微細藻類バイオマスとして知られており、食用利用など他産業と競合しません。そのため、日本のバイオマス関連政策でも言及され、技術開発が望まれています。パラレジンジャパンコンソーシアムでは、2030年までにバイオマスプラスチックである「パラレジン」を20万トン市場に導入することを目標にしています。

これは、プラスチック資源循環戦略でたてられた目標である「2030年までに約200万トンのバイオマスプラスチック導入」の約1割に相当します。こうした野心的な目標に挑む企業によって、日本は低炭素化・資源循環型社会の実現に近づくことができるでしょう。

<関連記事>

株式会社キラックス|オーダーメイドな生分解性プラスチック包材で「つくる責任・つかう責任」を果たしたい

株式会社キラックス|オーダーメイドな生分解性プラスチック包材で「つくる責任・つかう責任」を果たしたい

バイオマスプラスチックに関する世界の取り組み

続いて、海外でのバイオマスプラスチックに関する取り組みを見ていきましょう。

海外では環境問題に対する意識が日本よりも高い傾向にあります。そのため、石油原料プラスチックに対する規制が厳しいことが特徴です。今回は「EU」と「アメリカ」での取り組みについて、プラスチックに対する規制とバイオマスプラスチック普及促進の2つの観点から見ていきましょう。

バイオマスプラスチックに関するEUの取り組み

まずは近年のEUでのプラスチックに関する政策をいくつか見ていきましょう。

- 2018年1月:欧州プラスチック戦略 → プラスチック製の綿棒、フォークなどのカトラリー、皿、マドラー、ストロー、風船の棒が2021年から原則として禁止対象とされた

- 2019年6月:特定プラスチック環境影響提言指令(SUP指令) → EUでの海洋ゴミ削減に向けて、使い捨てプラスチック製品10品目と漁具を規制する指令

- 2020年3月:循環型経済行動計画 → EUレベルで2030年までにプラスチック包装の再生材料の含有率を30%以上にすることを義務付けるべきと宣言

- 2020年11月:包装材および包装廃棄物指令の見直し → プラスチック包装材のリサイクル率を2025年末までに50%、2030年末までに55%を達成する

このように、EUのプラスチック政策ではプラスチックの規制とリサイクルの徹底について言及しており、バイオマスプラスチックにはあまり触れられていません。こうした背景にはバイオマスプラスチックを導入するメリットが少なく、優先度が低くとらえられていると考えられます。

実際、2019年でのEUにおけるプラスチック包装材廃棄物のうち、焼却処分された割合は35.7%、リサイクルされたのは41%であり、バイオマスプラスチックの性能を最大限生かせる焼却処分の割合は高くありません。

また、バイオマスプラスチックは原料に植物原料を使用しているため、リサイクルが難しいとされています。

そのため、バイオマスプラスチックはEU政策の「プラスチック資源には再生材料を30%含有する」という目標とは相性が悪くなってしまうのです。

とはいえ、EUでも石油をはじめとする化石資源を原料に使用しないという観点から、バイオマスプラスチックは評価されています。

実際、EU内で製造、利用されている生分解性プラスチックの中にはバイオマス原料が採用されていることも珍しくありません。

日本のように、積極的に導入拡大をしているわけではありませんが、少しずつ普及が進んでいくのが期待できるでしょう。

バイオマスプラスチックに関するアメリカの取り組み

アメリカではEUや環境問題に対して積極的な国々とは異なり、プラスチックに対する国全土での大規模な取り組みは行われていませんでした。しかし、州や市単位ではプラスチック規制が行われており、カトラリーや買い物袋が規制の対象となっています。

- ロサンゼルス市:2014年より プラスチックバッグの禁止

- シアトル州:2018年より プラスチックストロー禁止

- カリフォルニア州:2019年より プラスチックストロー禁止

- ニューヨーク州:2019年より レジ袋、発泡スチロールの禁止 など

その中で、2021年6月にプラスチックの循環利用に関する国家戦略「US plastic pact」が発表されました。

US plastic pact では2025年までに達成すべき4つの目標を定め、体系的なロードマップを策定しています。

1.2021年までに問題のある包装材や不必要な包装材のリストを策定し、2025年までに排除する策を講じる。

2.2025年までに、全てのプラスチック包装を再利用可能、リサイクル可能、堆肥化可能にする。

3.2025年までに、プラスチック包装の50%を効果的にリサイクルまたは堆肥化するための積極的な行動をとる。

4.2025年までに、プラスチック包装の平均リサイクル率、あるいは責任ある方法で調達されたバイオマスの含有率を30%にする。

(翻訳引用:https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1203153_1532.html)

バイオマスプラスチックに注目すると、目標4にあるようにバイオマス含有率30%を目指しているようです。

また、目標2からも分かる通りアメリカでもバイオマスプラスチックより、生分解性プラスチックの導入に力を入れています。

実際、アメリカではプラスチックごみは、70%以上が埋め立て処分されているため、生分解プラスチックの方が環境問題への対策として効果的です。

とはいえ、アメリカはバイオマスプラスチックの原材料となるとうもろこしや大豆を大量生産していることから、生産・製造の体制が整っています。そのため、バイオマス由来の生分解性プラスチックを大量生産している企業も少なくありません。

アメリカでは、こうした企業の取り組みによってバイオマスプラスチックの利用拡大が期待できるでしょう。

バイオマスプラスチック普及に向けた海外企業の取り組み

では、バイオマスプラスチックと関わりのある世界の企業について具体的に見ていきましょう。

【アメリカ】Nature Works

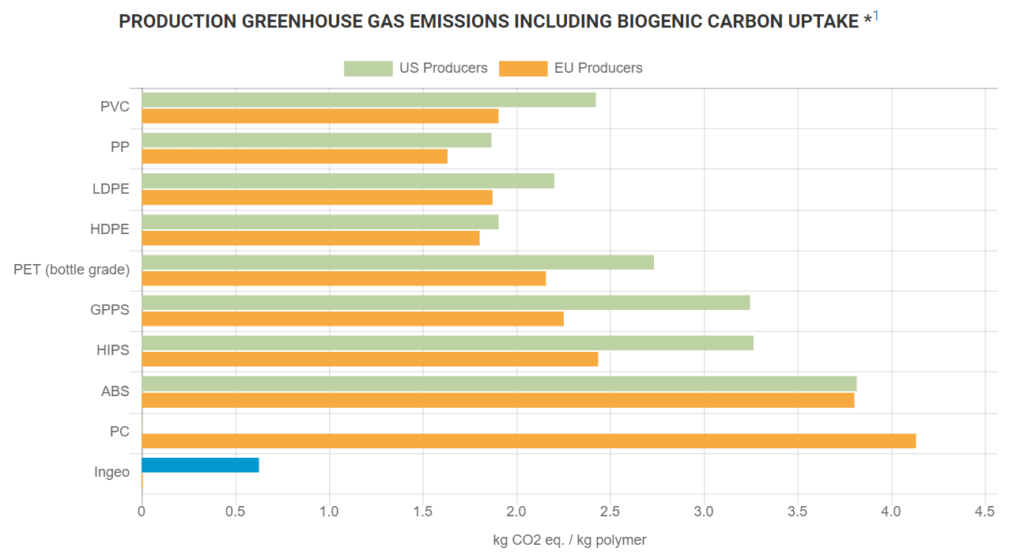

Nature Worksはアメリカに本社を構えている、1989年創業のバイオマスプラスチックメーカーです。Nature Worksではトウモロコシ、キャッサバ、サトウキビ、ビートなどの植物からデンプンを抽出し、「Ingeo」と呼ばれる独自のバイオマスプラスチックを製造しています。

特筆すべきは、バイオマスプラスチックを製造するすべての過程において、温室効果ガスの排出量が極端に少ない点です。(製造の過程:原料となる植物を成長させる過程、肥料を生産する過程、工場をはじめとした施設から排出される過程など)

バイオマスプラスチックの特性と組み合わせると、生産から焼却まで、全てのプロセスで温室効果ガスの排出を抑えることができるでしょう。Nature Worksは、現在では日本を含めた10か国以上に事業拠点を配置し、バイオマスプラスチックを広めています。

2021年12月には、ユニリーバの子会社に当たる茶葉を専門に扱った会社ekaterraにて、ingeoを使用したティーバッグの生産量が420億個を記録したと報告されました。発表によると2024年までにさらに増加していき、販売されているティーバッグのうち600億個が生分解性バイオマスプラスチックであるingeoになると予測されています。

Nature Worksは今後も事業を拡大していくため、様々な企業を通して一般家庭にもバイオマスプラスチックが導入されていくことが期待できるでしょう。

【イタリア】Novamont

Novamontはイタリアに本社があるバイオ製品の製造会社です。1989年に創業されて以来、30年間にわたって有機材料の回収、持続可能な製品の開発に努め、土壌を守る循環型生物経済モデルを推進してきました。近年の環境問題や世界情勢を受け、社会的な価値を提供するよう努めています。

Novamontでは、独自の技術を利用して生分解性をもったバイオマスプラスチック「MATER-BI」を製造しています。デンプン、セルロース、グリセリン、コーンスターチなど様々な植物由来成分を組み合わせることで、異なる特性をもったプラスチックの製造を実現しています。

そのため、同社のバイオ製品の主な用途は幅広く、包装、個別の有機性廃棄物収集、小売購入、使い捨て食器、農業、潤滑剤、化粧品、衛生、医薬品など様々です。

また、大量生産する過程での環境への影響も意識しており、原料を調達するために未使用の土地を開拓、森林破壊で農場を確保する、などはしないと語っています。こうした取り組みが評価され2021年にはBcorpに認定されており、「環境」のスコアは認定企業の中でも上位5%、「工場製造」のスコアではヨーロッパで1位、世界では2位に位置しています。

2021年12月には、生分解性製品の開発、製造、マーケティングの分野で世界的なノルウェーの大企業 Bio Bag group を買収し、北/東ヨーロッパ、北アメリカ、オーストリアへと販売ルートを拡大しています。

【フランス】ARKEMA

ARKEMAは2004年に設立され、現在では世界55か国で事業を展開、2万人以上の従業員を抱える世界的な特殊材料メーカーです。インド産トウゴマから抽出したヒマシ油を原料にバイオマスプラスチック「 PEBAX® 」(以下PEBAX)を製造しています。

PEBAXは化学操作を行うことで、柔軟性と弾性に優れ、軽量性と強度を兼ね備えた高機能プラスチックとして利用できます。特にスポーツシューズの分野で活躍し、PebaxPowered® シューズは、2016年リオ五輪でも、ゴールド、シルバー、ブロンズメダルを獲得しました。

現在までナイキ、ミズノ、リーボックなど世界中の主要なスポーツブランドにおいて使用されています。

「地球環境を守るため」という理由だけでなく、合理的な価値を提供することは、バイオマスプラスチックが普及していくのに欠かせません。今後も、企業による技術開発によって、高機能なバイオマスプラスチックの拡大が望まれています。

バイオマスプラスチック普及に向けて私たちができること

バイオマスプラスチックの普及には企業の取り組みが非常に重要です。しかし、事業を行っていない私たちでもバイオマスプラスチック普及に向けて取り組めることがあります。以下では、バイオマスプラスチック普及に向けて私たち個人が取り組めることを紹介していきます。

バイオマスが原料に使用されている製品を購入する

現状、バイオマスプラスチックは需要が少ないため、大量生産に向いていません。これにより、バイオマス原料のプラスチック製品は価格が高くなる傾向にあり、需要が少なくなるといった悪循環にあります。

とはいえ、バイオマスプラスチックの普及に向けて何か取り組みたいという方は、積極的にバイオマス原料のプラスチックを購入するようにしましょう。バイオマスが原料に含まれているかは製品に「バイオマスマーク」もしくは「バイオマスプラマーク」が表示されているかどうかで確認できます。

バイオマスマーク

バイオマスマークは、一般社団法人日本有機資源協会が認定を与えています。同協会が定めた基準に合格した製品のみ表示することが許可され、バイオマス含有率が10%以上から順に5%刻みで表示されます。

バイオマスプラマーク

バイオマスプラマークは、日本バイオプラスチック協会(JBPA)が認定を与えています。こちらも同協会が定めた基準に合格した製品のみ表示することが許可され、バイオマスプラスチックの割合が25%以上の製品に限られます。

それぞれの団体が独自に定めた基準によって細かな違いはありますが、バイオマス原料のプラスチックが含まれているということには変わりません。そのため、どちらかのマークが表示されている製品を積極的に購入することで、バイオマスプラスチックの普及に貢献できるでしょう。

捨て方に関する正しい知識を身につけて、適切に処分する

石油を原料としない「バイオマスプラスチック」や、自然に分解される「生分解性プラスチック」があれば、全てのプラスチック問題が解決するように思えますが、重要なのは適切に処分、リサイクルされることです。

むしろこれができなければ、バイオプラスチックと言えど何の意味も無いでしょう。

例えばバイオマスプラスチックの場合、生分解性を保有していなければ、自然の作用によって完全に分解されることはありません。そのため、石油由来のプラスチック同様、分別廃棄とリサイクルが必要となります。

また、生分解性プラスチックでも自然に分解されるには、温度や湿度、微生物など一定の条件が求められます。たとえ生分解性を持っていたとしても、他のプラスチックごみと同じく埋立地に廃棄されてしまっては、分解の条件を満たせないケースがあります。

このように「バイオマスプラスチック」ならびに「生分解性プラスチック」がそれぞれの効果を最大限発揮し、環境への影響を最小限にとどめるには、使用する私たちが正しい知識を持ち、適切に行動することが重要と言えるでしょう。

バイオマスプラスチックとSDGsとの関係

最後にSDGsとの関係について見ていきましょう。

SDGsとは2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17の達成すべき目標と、それを実現するための具体的な指標を示した169のターゲットから構成されています。

バイオマスプラスチックはSDGsの目標のうち、目標12「つくる責任つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」の2つと深く関係しています。

目標12「つくる責任つかう責任」

目標12では“生産者も消費者も、地球の環境と人々の健康を守れるよう、責任ある行動をとろう”というキーワードをもとに、具体的なターゲットが策定されています。

バイオマスプラスチックは石油原料のプラスチックとは異なり、焼却処分時に排出する二酸化炭素量を極端に抑えることが可能です。とはいえ、現状ではバイオマスプラスチックよりも石油原料プラスチックを導入したほうが価格を安く抑えられるため、企業側の環境意識が求められます。

また、私たち消費者も積極的にバイオマスプラスチックを利用し、適切に処分しなければ、持っている効果を発揮できません。生産者と消費者が一丸となってバイオマスプラスチックに関する取り組みを行うことが目標12の達成に必要と言えるでしょう!

目標13「気候変動に具体的な対策を」

目標13ではその名の通り、現在地球で起こっている気候変動へ具体的な対策を行うためのターゲットが策定されています。特にプラスチックから排出される二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスは地球温暖化と大きく関係しており、対策が必要と言えるでしょう。

石油原料プラスチックからバイオマス原料プラスチック原料への移行は、温室効果ガスの排出量を抑えることにつながります。また、日本ではプラスチックの焼却処分量が世界の中でも多いため、バイオマスプラスチックへの移行は非常に効果を発揮すると考えられます。

まとめ:バイオマスプラスチックの普及には私たちの行動が非常に重要

日本は、プラスチックの焼却処分量が世界的に見ても多いとされています。そのため、焼却処分時に二酸化炭素を排出する石油原料プラスチックから、カーボンニュートラルのバイオマスプラスチックに移行することで、より環境への影響を抑えられるでしょう。

しかし、そういったバイオマスプラスチックの効果が認められ、普及されていくには私たち消費者が正しい知識を持ち、適切に処分する必要があります。まだまだ、バイオマスプラスチックの生産コストが高いため効果が発揮されないとなると、わざわざ導入する価値も薄まり、導入拡大も遠のいてしまうでしょう。

改めて、自分たちの行動が地球の環境にどのような影響を与えているのか考えてみるのもオススメです。もし、環境問題に対してもっと知りたいと感じた方は、ぜひ他の記事もご覧になってみてはいかがでしょうか。

<参考文献>

CIEL Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet,P16

Plastics – the Facts 2020

環境省 プラスチックを取り巻く国内外の状況<参考資料集>

日本バイオプラスチック協会 バイオプラスチック概況

一般社団法人プラスチック循環利用協会 2020年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況

EU stat

Circular Economy Action Plan p13

United States Environmental Protection Agency Facts and Figures about Materials, Waste and Recycling

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!