2022年現在、世界の宗教人口で最も多いのはキリスト教ですが、2060年にはイスラム教徒の数がキリスト教徒と並ぶほど多くなると予測されています。

イスラム教人口の増加に伴うビジネスチャンスに世界が注目する中、近い将来、日本でもイスラム文化は「知っていて当たり前」になるかもしれません。

人口増加の背景をはじめ、イスラムの教えである「ハラル」の概念、その中でも「ハラルフード」について詳しく解説していきます。また、ハラルフードとSDGsの関係についても理解を深めていきましょう。

目次

ハラル(ハラール)とは?簡単に解説

ハラル(Halal)とは、イスラム法※において合法、許されるという意味のアラビア語です。

その対義語がハラム(Halam)で、こちらは違法、禁止されるという意味となり、イスラム教徒が口にしない豚肉とアルコールがイメージしやすい例と言えるでしょう。

イスラム教では、神が創造したものはすべてハラル(許されること)であり、それ以外のものはハラム(禁じられること)だと考えられています。

この概念は、物自体に対してではなく、イスラム教徒の行為や精神性を規定するものです。そのため、冠婚葬祭や日常の衣食住、所作に関わることまで、イスラム教徒のあらゆる行動や全ての物を判断する基準となっています。

ハラル(ハラール)フードとは?

ハラルフードとは、聖典「コーラン」に基づいた、イスラム教徒が食べることを許されている食事のことを指します。

例えば、豚肉やアルコール類は「ハラム(禁じられたもの)」に分類され、ハラルではありません。また、鶏肉や牛肉でも、イスラム教の規定に従って屠畜されたものでなければハラルとは認められません。

加工食品においても、原材料や調味料、製造工程まで厳しく管理されており、安心して食べられるよう「ハラル認証マーク」が付けられている商品もあります。

ハラルフードは近年、日本国内でも外国人観光客や在住ムスリムの増加に伴い、レストランやスーパーなどでの対応が進んでいます。

イスラムの教えと考え方

ハラルフードの理解を深める上で、イスラム教の教えと考え方は重要なポイントとなるため、もう少し踏み込んで見ていきましょう!

アッラー=唯一神にすべてを委ねる

「イスラム」は「神様に帰依する」という意味です。イスラム教は「一神教」であり、この世には唯一絶対の神(アッラー)が存在し、複数は存在しないという考え方をします。

日本の神道では、八百万(やおよろず)の神※という言葉があるように、神様は自然のあらゆる所に存在しているという「多神教」からすると、イスラム教とは決定的に宗教観が異なることが分かります。

※八百万(やおよろず)の神…多種多様な数多くの神という意味です。森羅万象に神を感じる日本古来の神道の考え方で、神は身近な存在と捉えています。

現世での生活が来世を決定するという考え方

イスラム教では、コーランによって示されている神の言葉に沿った生活をしていれば、死後に天国に行くことができると信じられています。

冒頭で述べた「ハラル」の概念など、イスラム教徒がこうした決まりを守るのは、現世より来世を重んじるという宗教観がルーツにあるからともいえます。

日本との信仰心の違い

日本では「この宗教を信じています」と聞くと、特別なことのように感じる方が多いかもしれません。しかし世界では、個人で信仰を持つのは当たり前のこととされています。

海外では、宗教を信じていない=神の存在を認めていないと考えられ、神をも恐れない、何を考えているかわからない人、と疑われてしまうと言われているのです。

イスラム教徒からすれば、神の存在を信じているからこそ正しい行いができる、この世の倫理が守られる、平和に暮らせると考えています。

ハラルフードの決まりとは?ハラルとハラムの具体的な食べ物を紹介

イスラム教の教えや考え方を理解したところで、ハラルフードについて詳しく見ていきましょう。

食事におけるハラルの概念とは、「神が食べることを禁止しているか、禁止していないか」と考えることができます。具体例を交えながら解説します。

ハラール認証食品とは=食べてよいとされているものリスト

イスラム教におけるハラルフードの具体例は以下の通りです。

- 野菜や果物

- 穀物(米、小麦など)

- 魚介類や海草類

- 豆類

- 牛乳、卵

- 厳格なルールによって屠畜・加工された動物の食肉

基本的に、ハラム(食べてはいけないもの)は個別に列挙されており、それ以外のものはハラル(食べて良い)とされ、ハラルが基本、ハラムは例外という関係です。

また、最後に挙げた厳格なルールによる屠畜・加工とは、イスラムの宗教色が最も強く、非イスラム国では実施が困難な部分でもあります。

イスラム教における屠畜・食肉処理のルール

- 食肉処理者が成熟したイスラム教徒で、ハラル食肉処理の資格を受けていること。

- 屠畜・食肉処理する際、動物が生きているもしくは生きているとみなされること。

- 処理時は、「アッラー・アクバル(アッラーは偉大なり)」「ビスミッラー(アッラーの御名において)」など宗教的言辞を唱えなければいけない。

- 処理に使うのはナイフが原則で、動物が苦しむことがないよう一気に血管を切断し血を抜かなければならない。

このため、アラブ人にとってはポピュラーな食肉の羊も、オーストラリアから生きたままで輸入しなければいけません。

ハラム食品=食べられないものリスト

ハラム(禁止されている)食品の具体例は以下の通りです。

- 豚肉

- 厳格なルールによって屠畜・加工されていない動物の食肉

- アルコール飲料

- アルコール添加物(味噌や醤油、みりんなど)

- 爬虫類

- 昆虫類

- 水陸で生きられる生物(カメ、カエル、カニなど)

具体例を挙げましたが、冒頭でも確認したようにハラルやハラムとは物事に対する概念を指します。ハラル=よいとされているものでも、場合によってはハラム=禁止されているものになり得るということです。

たとえば、ハラルフードである鶏肉や牛肉なども、それ自体が盗んだものであった場合は、窃盗(=禁止行為)ゆえにその食肉もハラムとなるのです。

ここまで見てきたように、イスラム教は生活における厳密な決まりが多いことが特徴です。そのため、イスラム教徒が非イスラム圏を旅行すると、食事や礼拝で困ってしまう場面も多数出てきます。

そこで徐々に拡大しているのが、ハラルマーケットです!

2026年までにさらにハラルマーケットが拡大すると予想されている

ハラルマーケットとは、イスラム教の国を巨大なマーケットとして捉え、戒律やハラルを規格化し、商品(サービス)として展開する動きのことです。

たとえば、

- レストランやスーパーでハラルフードを取り扱う

- 露天風呂で水着着用をOKする

- 礼拝堂をつくる

など、イスラム教徒が非イスラム国に来ても生活に困らないよう、快適な環境を整えることが進められています。(これをムスリム対応※ともいいます。)

ハラルマーケットは2026年までにさらに成長すると予想されており、その背景にはイスラム教人口の増加も関係しています。

増加し続けるイスラム教人口

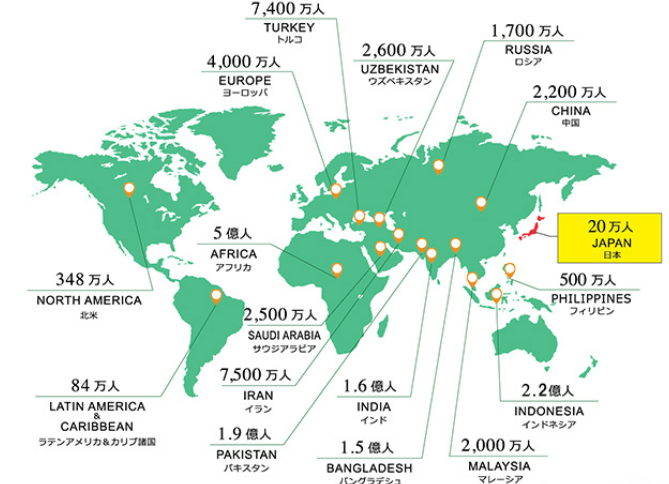

現在、イスラム教人口は増え続けています。イスラム教徒の世界的な分布から見ていきましょう。

東南アジアに集中するイスラム教

イスラム教徒が最も多い国はインドネシアです。人口の90%(2.2億人)がイスラム教徒で、その数は日本の人口を超えています。次いでパキスタン、インド、バングラデシュとアジア地域が並びます。

最近では紛争や戦争から逃れるため、ヨーロッパやアメリカに移り住むイスラム教徒も増えていますが、今後特に急速な成長が予測されるのが、サハラ以南のアフリカです。統計データを確認しながら、この理由を探っていきましょう。

世界一位のキリスト教に次ぐイスラム教人口

【2015年時点の世界の宗教人口】

2015年時点の統計では、キリスト教徒が世界で一番多く、地球の全人口73億人のうち23億人と約3分の1を占めています。イスラム教徒は2番目に位置しており、約18億人(約24%)です。

【世界の宗教人口の推移予測】

世界人口は、2060年時点で96億人になると予測されています。その間、イスラム教徒の人口も約70%増加するといわれ、2060年までにキリスト教徒とイスラム教徒の数はほぼ同じになると見込まれています。

人口増加の2つの背景

この人口増加の背景には、地理的な要素と年齢分布が関係しています。

地理的要素

【宗教別の地域分布の推移予測】

各宗教グループが地理的にどこに集中しているかが、人口の成長パターンに大きな役割を果たします。

たとえば、人口の減少と高齢化が進む先進国よりも、出生率が高く乳児死亡率も低下してきている開発途上国の方が、人口増加とともに信奉者も増えていくのです。

出生率と年齢分布

【宗教・地域別の出生率】

安定した人口水準を維持するための出生率の最低水準は2.1人とされています。イスラム教徒の女性1人あたりの平均出生率は 2.9人と、出生率が一番高いことも特徴です。

【宗教・地域別の年齢分布図】

こちらは、地域別の各宗教グループの年齢分布図です。世界の中央値は30歳ですが、イスラム教徒は24歳と若く、出産の最盛期はまだ先です。

以上の統計により、イスラム教人口は今後ますます増え続けると見込まれています。これに伴い、イスラム教の生活様式に配慮した環境づくりやハラルフードに取り組むことが、非イスラム圏の重要な戦略になっているのです。

とはいえ、厳しい印象を受けるイスラム教の決まりを、非イスラム圏はどのように守りながらビジネス展開しているのでしょうか。

ハラル認証とは

ハラルマーケットにおいては、基本的にハラルの原則に忠実であることが重要です。原則をきちんと守っている証明として、積極的に活用されているのが「ハラル認証」の制度です。

ハラル認証とは、物やサービスごとに「イスラム法に則った品質基準(ハラム規格)」に基づき審査・管理する認証制度のことです。

1974年にマレーシアで始まった制度で、基準をクリアしたものに「ハラル認証マーク」が付与されます。

豚やアルコールなどの禁止されている成分を一切含まないことを証明するとともに、イスラム教徒が安心して消費・使用できる製品やサービスがひと目でわかるようになっています。

東南アジアに多いハラル認証

現在、ハラル認証の製品や店舗は、イスラム教徒人口の多い東南アジアを中心に普及しています。特にマレーシアでは、食品、医薬品、化粧品、レストラン、小売り、ホテル、運送・倉庫、飲料水処理用化学品、獣骨類など多岐にわたる部門でハラル認証が見られます。

また、エジプトやトルコなど、さまざまな宗教や民族が入り混じっている国でも多くのハラル認証製品があります。

その一方で、サウジアラビアなど中東ではハラル認証マークのついた製品はあまり見かけません。それはイスラム教色が強いゆえに、「すべてがハラル」が前提であるためです。

ハラル認証をめぐるトラブル

【世界のハラル認証マーク】

ハラル認証機関は世界に300以上あるものの、世界的な統一基準はありません。

製品の工場全体を対象にする機関もあれば、製造ラインごとを対象にする機関もあるなど、認証を取得しても世界共通で有効なわけではないため、トラブルが発生するケースもあります。

【日本】インドネシア・味の素事案

2000年に、現地法人のインドネシア味の素社が生産している調味料の製造過程から、豚由来の酵素が使用されていることが指摘され問題になりました。

製品自体はハラル認証を受けており、使用された酵素は製品中には残らない「中間投入物」でしたが、厳しくハラルが求められるということを強く印象付ける事案です。

【イギリス】マレーシア・チョコレート事案

イギリス系の現地菓子メーカーであるキャドバリー・マレーシア社製のチョコレートから豚DNAを検出したと現地メディアが2014年に報じました。

こちらもハラル認証を受けていましたが、遺伝子技術の進歩により多種多様な微量成分が簡単に解析できるようになったことから発覚しました。

事実確認の前に同社は製品を全量回収しましたが、ボイコット運動に発展するなど、ハラルフードに対するイスラム教社会の厳しさを物語っています。上記2つに共通するのは、どちらもハラル認証を受けていたという点です。

認証機関から正式に認定されていたにも関わらず、何かのきっかけでハラルではない成分が検出されれば、その責任はすべて企業が負うことになるのです。

ハラルフードの世界・海外(非イスラム圏)の現状

このような課題はあるものの、ハラルマーケットの拡大にともない、非イスラム圏では積極的にハラルフードへの参入が見られます。

近年、イスラム諸国の経済規模が拡大し、人々の生活も豊かになってきました。その結果、加工食品や輸入食品などの需要が高まり、欧米の企業が参入しやすくなっています。

イギリスでは、

- 豚肉やアルコールなどのハラム製品の売り場を隔離、レジも別に設置

- レストランのメニューにベジタリアンやハラルのマークが付いている

- 学生食堂でもハラルメニューを提供している

など、世代を問わず身近なものになっています。

イスラム教徒が年々増えているフランスでも、個人経営のサンドイッチ屋や肉屋でハラルフードを取り扱っていることが多く、手に入りやすい環境が整ってきているといえます。

ハラルフードの日本の現状

続いては、日本の現状を見ていきましょう。

日本で暮らすイスラム教徒は約20万人

日本で暮らすイスラム教徒は約20万人おり、それぞれハラル認証を受けたお店で食事したり、ハラルフードを取り扱っている会社を探して食品を入手したりしています。

※日本においてハラル認証を受け、公表している企業は以下リンクからご確認ください。

【一覧表】ハラール認証取得企業一覧 (公表企業のみ)【五十音順】

日本では約800店舗がハラルフード対応

また、イスラム教徒向けの飲食店検索サイト「ハラールグルメジャパン」には、現在780店舗が掲載されています。

認証制度の有無をはじめ、料理や店舗設備などたくさんの条件ごとに検索できるので、在日イスラム教徒の方が安心して使うことができます。

ハラルフードに対応している日本のレストラン3選

ここからは日本にあるハラルフードに対応しているお店を3つご紹介します。ハラルの文化を体験したいという方もぜひ訪問してみてはいかがでしょうか。

【和食】Yosiya ‐ 良彌 ‐ よしや(東京都)

創業70年を迎える和食の老舗「YOSHIYA新宿店」は、ハラル認証の肉や調味料を使った和食を提供しています。英語を話せるスタッフもいるため、日本語を話せないイスラム教徒でも安心して利用できます。ベジタリアンにも対応。

営業時間:11:00-22:30

定休日:不定期

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-1-2 新宿メトロ食堂街B1階

電話番号:03-5321-0448

Webサイト:http://www.yosiya.jp

【マレーシア料理】MALAYCHAN satu(東京都)

ANAの機内食でムスリムミールとして採用されたこともある「MALAYCHAN satu(マレーチャン1)」は、ハラル認証を取得しているマレーシア料理屋です。

通販やデリバリー、テイクアウトにも対応もしているので、気軽にマレーシアの家庭料理を食べることができますよ。

営業時間:火曜~土曜 11:00~14:30

月曜~木曜 17:00~23:00

日曜 11:00~23:00

定休日:なし

住所:〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-22-6

電話番号:03-5391-7638

【インド料理】RAJU 丹波口店(京都)

ムスリムオーナーが経営するインド料理屋「RAJU」は、食材とスパイスをオーナー自ら現地に買い付けに行く本格派です。

ハラル肉を使用したり礼拝場所を整備したりと、イスラム教徒の方が安心して食事を楽しむことができます。

営業時間:11:00-15:00

17:00-23:00

定休日:不定期

住所:〒600-8806 京都府京都市下京区中堂寺壬生川町12

電話番号:075-351-8688

ハラールフードに関するよくある質問

ここでは、ハラールフードに関するよくある質問に回答します。

ハラール認証マークとは?

ハラール認証マークとは、その食品や製品がイスラム教の教えに従って製造・加工されていることを示すマークです。

イスラム教徒が安心して食べられるようにするため、ハラール認証機関が原材料や製造過程、施設の衛生管理などを審査し、基準を満たした商品にのみ認証が与えられます。

日本国内でも「日本イスラーム文化センター」や「日本ムスリム協会」など、いくつかの団体が認証を行っています。認証マークはパッケージやメニュー表に表示されており、ムスリムがハラールかどうかを判断する重要な目印です。

ハラールフードで牛肉は食べていい?

ハラールフードにおいて牛肉は食べても問題ありませんが、イスラム教の教義に従って屠畜されたものであることが条件です。つまり、牛肉そのものがNGではなく、その処理方法や管理体制が重要です。

ハラールに適した屠畜方法では、動物に対する敬意を払い、特定の方法と祈りの言葉(ビスミッラー)を唱えながら屠殺を行う必要があります。こうした手順を踏んで処理された牛肉は「ハラール牛肉」として認められます。

また、調理や加工の段階で豚肉由来の成分やアルコールなどが混入していないことも重要です。ハラール認証を受けた牛肉商品や、ハラール対応のレストランで提供される料理であれば、ムスリムも安心して食べることができます。

ベジタリアン料理はハラールフードに含まれる?

一見、肉や動物性食品を使わないベジタリアン料理はハラールの条件を満たしているように思えますが、必ずしもそうとは限りません。

確かに動物由来の食材が使われていない場合、豚肉や不適切な屠畜処理の肉などの心配はありません。しかし、調味料や加工食品にアルコールやゼラチンが含まれている場合は、ハラールとは認められません。

また、同じ調理器具やキッチンで非ハラール食材と一緒に調理されている場合も注意が必要です。

そのため、ムスリムが安心して食べられる「ハラール対応ベジタリアン料理」として提供されるには、原材料や調理環境に十分な配慮が必要です。

ハラルフードとSDGsの関係

最後に、ハラルフードとSDGsの関係を確認しておきましょう。SDGsは2015年に国連サミットで採択された、国際的な目標です。

現在世界が抱えている課題の解決を目指して、17のゴール(目標)と169のターゲット(目標をより具体的にした解決すべき課題)が掲げられており、地球上の誰一人取り残さない(犠牲にしない・無視しない)ことを誓っています。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」と関係

ハラルフードに象徴するムスリム対応は、SDGs10「人や国の不平等をなくそう」に通じるものがあります。

国籍・民族・宗教など、さまざまな属性を持つ人々が協調して暮らせる「多文化共生社会」を実現するために、特定の信仰を持つことから生じる不利益をなくしていくことが求められています。

たとえば、イスラム教徒が日本に旅行に来る際に、自身の宗教によって行動が制限されたり、差別されたりすることは共生しているとは言い難いものです。

ムスリム対応は、特定の宗教に配慮したサービスということを超えて、飲食店における介助犬の同伴や食品アレルギー成分の表示、オストメイト対応の多機能トイレを整備することなどと、根本的な考え方は同じであるといえるのではないでしょうか。

【関連記事】SDGs10「人や国の不平等をなくそう」の現状と問題点、取り組み事例、私たちにできること

まとめ:ハラルフードが当たり前の選択肢になる可能性も

イスラム教人口の増加に伴い、今後日本にも観光客としてだけでなく、留学生や移住者なども増えていくことでしょう。

そのときに、イスラム教の考え方やハラルフードという概念が特別なものではなく、日常生活における一つの考え方として受け入れられ、選択肢がたくさんある国であってほしいものです。

そのためにも、イスラム教に限らず、グローバルな視点でさまざまな宗教や文化への理解を進めていくことが重要でしょう!

参考文献

ハラル製品ー対応マニュアル 商品企画から認証マーク、製造、管理、販売までー 並河良一

Q&A ハラールを知る101問: ムスリムおもてなしガイド 福島 康博

池上彰が読む「イスラム」世界知らないと恥をかく世界の大問題 学べる図解版第4弾 池上 彰

参考資料

The Changing Global Religious Landscape/Pew Research Center

世界の宗教の未来: 人口増加予測

この記事を書いた人

Hiroko M ライター

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。