私たちは、高度経済成長期から近年まで、大きな経済発展を遂げてきました。

その結果、物があふれ生活は豊かになったものの、大量の廃棄物により環境への負荷を高め、貴重な資源を大量に失いつつあるのはご承知のとおりです。

産業廃棄物は、大企業や工場だけでなく、身近な事業所からも排出されています。種類や処理の方法も多様な産業廃棄物、そしてその委託などについて一緒に理解を深めていきましょう。

目次

産業廃棄物とは?簡単に解説

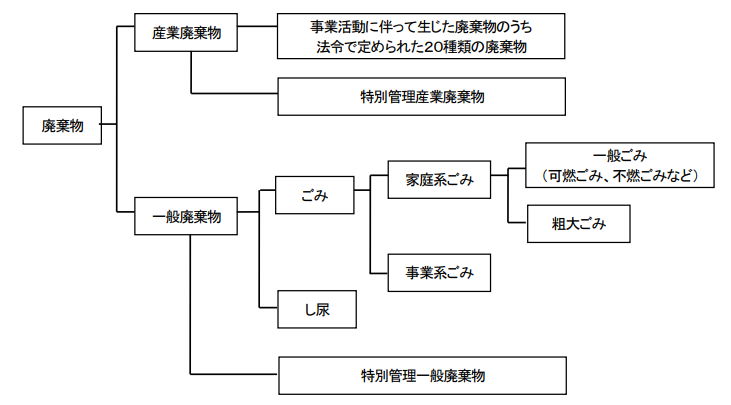

まず、廃棄物の意味を確認しましょう。廃棄物とは、自分ではもう使わない、しかも人に売ることもできない不要物のことで、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けることができます。

この記事のテーマである産業廃棄物とは、環境省の定義によると「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類の廃棄物」となっています。これにあたらないものが「一般廃棄物」です。

廃棄物の分類を一覧早見表で紹介

以下は、廃棄物の分類をまとめた図です。

もう少し厳密にいうと、産業廃棄物は次のようにまとめることができます!

- 事業活動に伴って排出したもの

- 廃棄物処理法※に定められた20品目に該当

- 固形状または液状のもの(ガス状のものは該当しません。)

- 放射性廃棄物以外

また、「特別管理産業一般廃棄物」とは、爆発性・毒性・感染性等、人の健康または生活環境の安全上の支障が生じるおそれのある廃棄物です。

環境省が定めている廃棄物の種類は20種類

続いては、具体的な産業廃棄物の種類として、廃棄物処理法に定められた20品目を見ていきます!

| 種類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 1.燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物等の各種焼却かす |

| 2.汚泥 | 有機性汚泥:製紙スラッジ、下水汚泥、活性汚泥、糊かす、うるしかす、など無機性汚泥:凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、ベントナイト泥、砕石スラッジ、など |

| 3.廃油 | 潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油などの廃油類、廃溶剤、タールピッチなど、 鉱物性油及び動植物性油脂のすべての廃油類 |

| 4.廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃写真現像液など、すべての酸性の廃液 |

| 5.廃アルカリ | 廃金属せっけん液、廃写真現像液など、すべてのアルカリ性の廃液 |

| 6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物の固形状及 び液状のすべての廃プラスチック類 |

| 7.紙くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、製紙業、パルプ・紙 加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じた紙くず |

| 8.木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材・木製品製造業、 パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から生じた木くず。貨物の流通のた めに使用したパレットに係る木くず |

| 9.繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その 他の繊維製品製造業を除く)から生じた天然繊維くずが含まれるもの。 |

| 10.動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物性残さ(魚 や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど) |

| 11.動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物 |

| 12.ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |

| 13.金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |

| 14.ガラスくず、コンクリートくず(工作 物の新築、改築又は除去に伴って生じ たものを除く。)及び陶磁器くず | ガラス類、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、陶磁 器くず、廃石膏ボードなど |

| 15.鉱さい | 高炉、平炉などの残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石 炭、粉炭かす、鋳物廃砂、など |

| 16.がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリートの破片、その他これに 類する不要物 |

| 17.動物のふん尿 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 |

| 18.動物の死体 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 |

| 19.ばいじん | ばい煙発生施設等で発生したばいじんで、集じん施設により集められたもの |

| 20.上記の廃棄物を処 分するために処理し たもの | 上記 1~19 の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記 1~19 に該当し ないもの(汚泥のコンクリート固化物など) |

産業廃棄物にはさまざまな種類がありますが、なかでも排出量が多く、適切な処理が求められる重要な品目として「汚泥」「廃油」「廃プラスチック類」「金属くず」「がれき類」が挙げられます。

汚泥は、製造業や下水処理などから発生し、有害物質を含むこともあるため、脱水・乾燥・焼却などの処理が必要です。環境中に漏れ出すと土壌や水質に深刻な影響を与える可能性があります。

廃油は、潤滑油や切削油、洗浄用油などの使用済みの油で、引火性が高く不適切な保管や処理が火災や土壌汚染につながります。リサイクルやエネルギー利用が進められています。

廃プラスチック類は、軽くて扱いやすい反面、焼却による有害ガスの発生や自然界での分解の遅さが問題です。再資源化やマテリアルリサイクルが求められています。

金属くずは、鉄やアルミニウムなどの切削くずで、リサイクル価値が高いため、適切に分別すれば資源として有効活用できます。スクラップ業者との連携も重要です。

がれき類は、建設工事などから生じるコンクリートやアスファルトの破片で、建設リサイクル法の対象となっており、再生砕石などとして再利用されます。

これらの産業廃棄物は、環境保全の観点からも再資源化と適正処理が不可欠です。企業や自治体は、法律に基づいた処理体制の整備とともに、排出量の削減や再利用の促進に取り組む必要があります。

産業廃棄物か判断がつきにくいもの

産業廃棄物は上記のような決まりがあるとはいえ、実生活ではどの品目に当たるのか迷うものも多いと思います。

ここでは、身近にある例をいくつかピックアップしました!

動物園のごみ

動物園から出るごみをみても、品目が分かれます。

- 動物の食べ残し・排泄物など:産業廃棄物に入る「動物のふん尿」は、畜産物に限られるため、動物園のふん尿は、一般廃棄物。

- 飼育用の道具:金属やプラスチック製のものは産業廃棄物。木製のものは一般廃棄物。

- 治療などで使われた医療道具:特別管理産業廃棄物

木製パレット

貨物輸送用だけが産業廃棄物で、家庭で使った木箱は一般廃棄物となります!

飲食店の残飯

飲食店から出る残飯は、事業系一般廃棄物になります。

廃棄物分別に迷ったら

上記の例を見ても分かるように、産業廃棄物は判断に迷うものが数多くあるため、自らの判断に任せずに問い合わせることをおすすめします。廃棄物に関する問い合わせ窓口は、基本的には環境省や地方自治体にあります。

ここで注意したいのが、環境省には廃棄物コールセンターが設置されていますが、地方自治体の窓口の名称は、それぞれ異なるということです。例えば東京都は「東京都環境局」、茨城県は「廃棄規制課」、福島県は「一般廃棄物課」「産業廃物課」などです。

ご自身の住んでいる地域は、どこに問い合わせすれば良いのかを、自治体のホームページなどで確認するようにしましょう。

また、公益財団法人・産業廃棄物処理事業振興団や、民間の相談窓口もあります。

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物の種類についてご理解いただけたら、処理の仕方に進みましょう。

どのような処理が「適正」なのか、整理していきます。

排出事業者責任の考え方

まずは、排出物の処理に関する責任の所在を確認します。

廃棄物処理法では、廃棄物を正しく処理する責任は排出事業者にあるとしています。

現実的には、排出業者が自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業者などに委託します。しかし、仮に委託した業者が不法投棄をした場合も、排出業者は責任を負わなければなりません。

委託のルール

排出業者が外部業者に委託する場合にも、委託基準が定められています。具体的には、次のようなルールが挙げられます。

- 都道府県から許可を得ていている。

- 契約書を取り交わす:契約業者が、運搬、処分など複数の場合はそれぞれと交わします。

- マニフェスト(産業廃棄物管理表)を交付する:排出業者は、このマニフェストによって、委託した廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認します。廃棄物の種類や運搬先ごとに交付します。

処理の流れ

続いては、産業廃棄物の処理の流れを見ていきましょう。

産業廃棄物処理は、

- 収集運搬:集積場や保管場所から、車両などで中間処理場に運搬する。

- 中間処理:リサイクル資源化や減量化のために、粉砕や圧縮、焼却処理などを行う。

- 最終処分:リサイクルできなかったものは、埋立・海洋放出を行う。

の3つの工程からなります。

まずは、事業所から出された産業廃棄物は、自社または委託した収集運搬業者が回収し、中間処理業者に運搬されます。収集運搬の過程で、許可された場所に廃棄物を「積替保管※」します。

廃棄物を搬入された中間処理業者は、減量・減容化、無害化、安全化、再資源化を目的として、溶解、粉砕、圧縮などを行います。中間処理された廃棄物は、さまざまな原料としてリサイクルされます。リデュース・リサイクルが1番期待できる工程です。

その後、最終処分として埋立、再生、海洋投入に進みます。最終処分場では廃棄物の最終的安定化※を目指し、自然界に戻せなかったものは、原則的には土壌または海面埋立をします。

処分場は満杯になったら終了し、その後廃止されます。多くは山間部に設置されていますが、東京都区部のように海面埋立場を持つところもあります。

産業廃棄物を委託する際のポイント

前述したとおり、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。適切な処理がなされない場合は、事業者本人も法的罰則を受け、社会的ダメージを受けることに加えて、環境にも多大なダメージを及ぼします。

そのため、適切な処理業者に委託することがとても大切です。ここからは、委託の際のポイントを確かめていきましょう。

危険な処理業者とは

排出事業者に向けた講習会では、処理業者について次のような指摘があります。

1.処理業の許可証や処理施設を見せない。

2.費用が安すぎる。

3.何でも受け入れると言う。

4.施設や設備が汚れていたり、保管量が大量だったりする。

引用:公益財団法人 日本産業廃棄物処理処理振興センター

つまり、上記の内容をしない業者を選ぶことがポイントです。4つの指摘に沿って、考えていきましょう。

許可証の確認

産業廃棄物処理業者は、許可自治体(都道府県・政令指定都市)からそれぞれの業務に関しての「許可」を得ていなければなりません。

収集運搬業者は、産業廃棄物の排出場所と、運搬先の両方からの許可が必要です。

許可証の有効期限は5年間。期限が切れていないかも確認します。

その際、許可証に記載された「優良」マーク、運搬車に貼られている「環境省指定」ステッカーなどを目印にするのもよいでしょう。

経営状況の確認

優良産業認定制度では、処理業者に対して、法人としての情報をインターネット上で公開するよう求めています。

公開されている情報には決算書もあり、売上高を見ることができます。その額が、許可証に記載された処理能力と比べて何倍もあるような場合、注意が必要です。この場合、処理能力を大幅に超えた廃棄物を受け入れている可能性があります。

処理しきれない廃棄物は、無断で再委託されたり、不法投棄されたりするリスクが大きいといえます。

許可品目の確認

収集運搬業者や処理業者の対応する品目は、どの業者も同じではありません。

委託したい品目が、産業廃棄物処理法の20品目のどれに当たるか、そして委託したい業者の許可品目に含まれているかを確認する必要があります。

現地(実地)確認

処分業者の処理場を訪問して、施設の状況や書類の保管状況を確認することも大変重要です。

施設状況のチェックポイントは次の通りです。

- 作業場所や書類の保管場所が整然と整理されているか

- 受け入れから処理後までの工程が適正か

委託契約書・マニフェスト・帳簿等は、頻繁にあつかわれるものであるため、必要な時にいつでも取り出せるように保管されてなければなりません。

実地確認は法令では努力義務ですが、近年は条例で義務化している自治体も多くなっています。それだけ実地確認をしなかった場合のリスクが大きいということです。

ここまでが産業廃棄物の概要となります。次からは、なぜ産業廃棄物を適切に処理する必要があるのか、その背景について見ていきましょう。

産業廃棄物に関するよくある質問

事業活動で発生する「産業廃棄物」には、多くの人が抱く疑問があります。ここでは、特に多い質問とその答えをわかりやすく解説します。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは?

産業廃棄物とは、企業や工場などの事業活動に伴って発生する廃棄物で、法律で定められた20種類のものを指します。例としては廃油や汚泥、廃プラスチック類などがあり、専門的な処理が必要です。

一方、一般廃棄物は家庭などから出るごみや、一部の事業系ごみ(飲食店の生ごみなど)を指します。処理責任も異なり、産業廃棄物は排出事業者が責任を負います。分類の違いを理解することが、適切な廃棄処理の第一歩です。

廃棄物処理法とは?どんな内容が定められているの?

廃棄物処理法は、正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、廃棄物の適正な処理を目的とした日本の法律です。産業廃棄物や一般廃棄物の定義、排出者責任、処理業者の許可制度、収集・運搬・最終処分のルールなどが定められています。

とくに産業廃棄物は排出した事業者に「処理責任」があるとされ、不適切な処理には罰則もあります。環境への悪影響を防ぎ、循環型社会の実現を目指す上で、非常に重要な法律です。

処理はどのような流れで行われている?

産業廃棄物の処理は「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」の3段階で行われます。まずは排出事業者が許可を持つ業者に収集・運搬を依頼し、焼却・破砕・脱水などの中間処理を経て、最終的には埋立や再資源化などで処分されます。

これらの過程は「マニフェスト(管理票)」によって適正に管理され、排出事業者には最終処分までの責任が課されます。法令に則った処理が求められます。

処理業者を選ぶときのポイントは?

産業廃棄物の処理業者を選ぶ際は、「産業廃棄物処理業の許可」を有しているか確認することが最も重要です。次に、マニフェスト管理の実施状況や中間処理・最終処分の実績、過去の違反歴なども調べると安心です。

現地の施設見学を通じて信頼できる業者かを見極めることも大切です。万が一不適切な処理が行われた場合、排出事業者にも責任が及ぶため、信頼性の高い業者の選定が求められます。

産業廃棄物の処理でよくある問題点とは?

産業廃棄物の処理に関する問題点は多岐にわたります。代表的なものは、不法投棄や契約内容と異なる不適正処理、マニフェスト(管理票)の不備、処理業者の無許可営業などです。また、最終処分場の逼迫や、違法業者によるトラブルも大きな課題です。

こうした問題は、環境汚染や地域住民の健康被害を引き起こす恐れがあるため、排出事業者の適切な管理と、行政による厳格な監視・指導が不可欠です。持続可能な社会を実現するには、処理体制の整備と法令遵守が求められます。

産業廃棄物とSDGsの関係

近年、特に産業廃棄物の処理への注目が集まっている理由のひとつにSDGsが関係しています。

SDGsって何?

SDGsとは、Sustainable(持続可能な) Development(開発) Goals (目標)の略で、読み方はエスディージーズ です。

SDGsは、2015年9月の国連総会で、193の加盟国の全会一致で採択されました。「地球上のだれひとり取り残されない」という理念のもと、世界が抱える「環境」「社会」「経済」の課題を17の目標としてまとめ、それぞれ2030年までの達成を目指しています。

ゴミ問題が深刻化

国連でSDGsが採択される以前、1990年ごろから、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会への転換が進み、自然破壊や地球温暖化などの大きな環境問題を生んでしまいました。そして、廃棄物の問題も深刻化するようになりました。

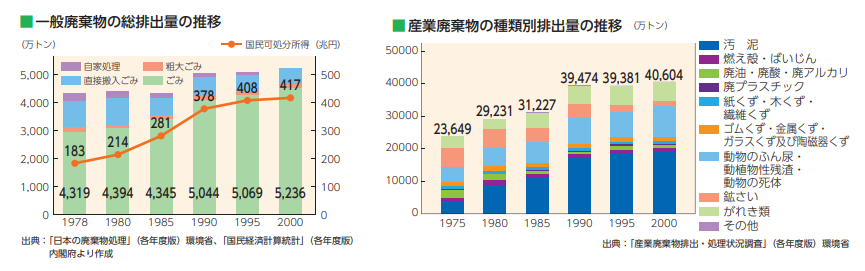

上記のグラフから分かるように、一般廃棄物も産業廃棄物も右肩上がりの排出量となっています。

これに伴い、最終処分場の残余容量及び残余年数も逼迫しました。

環境基本法

以前は廃棄物の処理については、「清掃法」に基づき行われていましたが、公害問題が大きくなっていた1970年、公害関係法の1つとして廃棄物処理法が誕生しました。

その後、地球環境問題が世界規模で顕在化する中、1992年には地球サミットが開かれ、それを受けて1993年日本では、環境行政の基本となる法律、環境基本法が制定されました。

その理念に基づき、廃棄物の減量と再利用をめざして、それまでの3R※をさらに統合的に捉えた循環型社会形成推進基本法が、2000年に制定されました。

廃棄物処理法も、それらの基本法制定に伴い、水銀使用製品廃棄、PCB廃棄物※、東日本大震災や台風被害による災害廃棄物、近年の新型コロナ感染拡大などの問題に直面する中で、見直しが繰り返されて今日に至っています。

制定当初に比べると、現行法では事業者の責任と生活環境の保全を目指すことが明確化されています。

現在の状況

廃棄物の減量と再利用をめざしてきた結果、その現状はどうなっているでしょうか。

グラフに見られるように、生活系廃棄物も事業系廃棄物も減少傾向を示しています。さらに、埋立や海洋放出につながる最終処分量も減っていることが、次のグラフから分かります。

では「この調子!」でもよいかというと、残念ながら油断はできないのです。

環境問題は最早、地球規模になってきていることに加えて、将来世代にも及ぶ長期的な問題でもあります。つまり、地球的視野と長期的な展望が求められているのです。

産業廃棄物の処理に関してみても、目の前の廃棄物の処理とリサイクルのみを進めると、収集運搬車や焼却処理場から出る排気ガス、埋立処分場の浸出液などが将来的な環境負荷となってしまいます。

持続可能な視野・展望を持つためにも、SDGsの目標と関連づけていくことが大切です。次では産業廃棄物がSDGsのどの目標と結びつくのかを見ていきましょう。

特にSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」と関連

産業廃棄物処理問題は、17の目標のうちのいくつもに関連しています。その中でも特に関連が深いのは、目標13「気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を実施する」です。ロゴには「気候変動に具体的な対策を」と書かれています。

もとよりSDGsの多くは気候変動対策に関係していますが、目標13はそれらを包括し、かつ「具体的」で「緊急」な対策を呼びかけるものとなっています。

目標13の中には、達成するためにより詳しいターゲットが示されています。

13.1 すべての国々で、気候関連の災害や自然災害に対するレジリエンスと適応能力を強化する。

13.2 気候変動対策を、国の政策や戦略、計画に統合する。

13.3 気候変動の緩和策と適応策、影響の軽減、早期警戒に関する教育、啓発、人的能力、組織の対応能力を改善する。

これらの1つ1つの言葉は、前述の環境関連法や具体策に照らし合わせて考えることができるでしょう。

まとめ

産業廃棄物について、産業廃棄物法や排出業者の業務をまとめてきましたが、「廃棄物の適正な処理」は、産業廃棄物だけに求められるものではないことは、すでに感じていただけているのではないでしょうか。

「安い、便利というだけで選ばず、きちんと分別をする」ことなどは、一般ごみ排出・処理委託にも大事で、有効な手法です。

私たち一人ひとりが、廃棄物の「利害関係者」として産業廃棄物の適切な処理を応援しつつ、自らも環境問題についての意識を深め、行動していきましょう!

<参考資料>

環境省 2. 廃棄物処理法 2-1 廃棄物の区分と種類

公益社団法人 全国産業資源循環連合会

愛知県産業資源循環協会

栃木県/優良産廃処理業者認定制度について

宮崎県:制度の概要

日本の廃棄物処理の 歴史と現状

一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和2年度)について

<参考文献>

はじめての廃棄物管理ガイド :坂本裕尚著(産業管理協会)

最新版産業廃棄物処理がわかる本:(株)ユニバース著(日本実業出版)

ごみのゆくえ 辻芳徳監(岩崎書店)

社会のごみ:丸谷一耕・古木二郎・滝沢秀一著(少年写真出版社)

海を救えるか?:稲葉成勝著(岩崎書店)

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習:ー公益財団法人 日本産業廃棄物処理処理振興センター編・出版

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。