清木 信宏

県立横須賀高校、横浜国立大学卒

【業務歴】

・県立こども医療センター (医療事務)

・技術管理課 (土木工事の積算システム)

・財産管理課 (特許、財産規則)

・地域総合整備財団 (総務省の外郭団体)

・財産管理課 (PFI)

・基地対策課 (米軍基地関係)

・統計センター(労働力調査)

・広域連携課 (全国知事会、首脳会議)

・総合政策課 (SDGs)

・SDGs推進課 (SDGs)

・いのち・未来戦略本部室(SDGs)

鈴木 智美

1991年生まれ。2009年4月に横浜市内の大学に進学・卒業後、2013年4月に神奈川県に入庁。1カ所目の所属は、道路や河川の工事を担務する局の経理部署への配属となり、予算執行や決算事務を担当した。その後、2カ所目は県税事務所への配属となり、差押えや捜索、公売等の税金の滞納整理を行う。3カ所目で内閣府への派遣となり、現在の仕事に通ずる”SDGs”について、普及展開を行う部署での勤務となった。内閣府派遣後、県に戻ってからも、引き続きSDGsの推進に携わっている。

【業務歴】

①神奈川県県土整備局県土整備経理課

②神奈川県総務局横浜県税事務所納税課

③内閣府地方創生推進事務局

④神奈川県政策局SDGs推進課

⑤神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室SDGs推進グループ(組織再編による名称変更)

目次

introduction

政令市を3つ抱える神奈川県。横浜、鎌倉、箱根などに代表されるように観光地としても有名で、都市と田舎が混在しており、日本の縮図とも言われています。今回は、神奈川県庁の清木さん、鈴木さんに、神奈川県が大切にする理念と、SDGsの取組をお話いただきました。

「いのち輝く神奈川」とSDGsの関係

神奈川県がSDGsに取り組むようになったきっかけを教えてください。

清木さん:

もともと神奈川県では、2011年4月に黒岩知事が就任してから、県の基本理念として、”いのち輝く神奈川”を掲げてまちづくりを進めてきました。

これは、医療、環境、エネルギー、農業など、生活の全ての分野の施策を連環させ、総合的に推進しようという知事の思いを形にしたものです。

その後2015年にSDGsが採択され、これが私たちと同じ方向を向いたものであると感じました。そこで、これまでの施策をSDGsのコンセプトで整理し直すことで、”いのち輝く神奈川”の実現が近づくと考えたのです。

神奈川県全体で見ても、SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業に選定されている自治体が多く、SDGsにかなり力を入れられていることが分かります。

清木さん:

はい。神奈川県を含めて7つの自治体がSDGs未来都市に選ばれています。こうした評価から、SDGs最先進県として積極的に取組を進めていこうとますます拍車がかかりました。

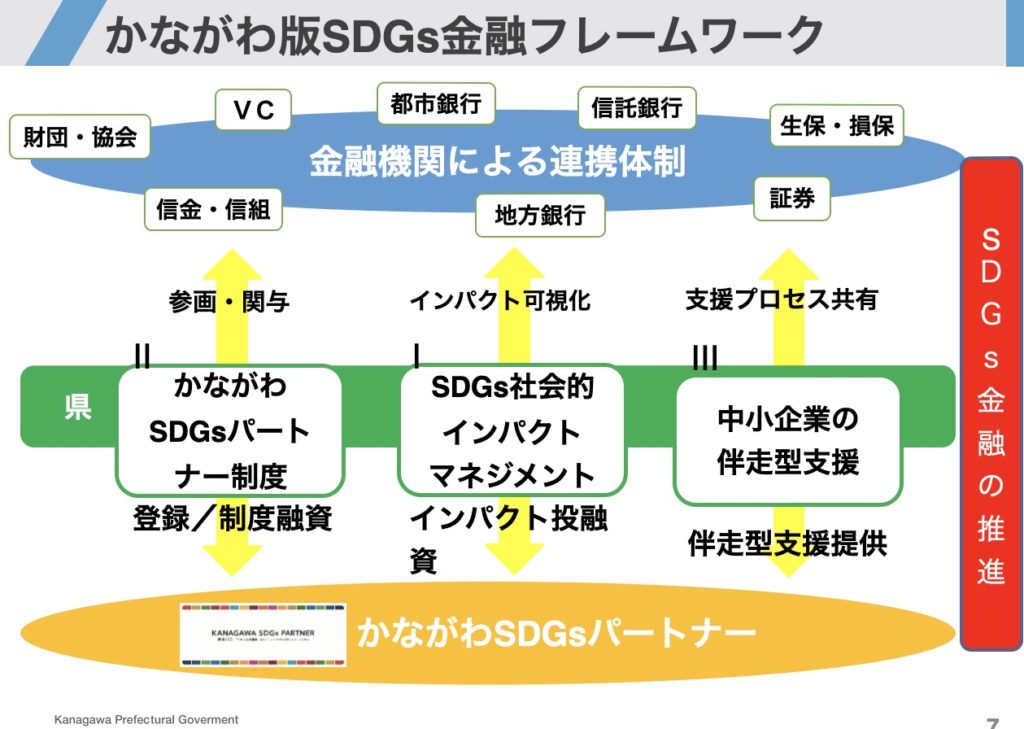

企業と金融機関の連携を仕組み化した”かながわ版SDGs金融フレームワーク”

SDGs未来都市として神奈川県はどのような取組をされているのでしょうか。

鈴木さん:

企業向け、県民向けの2つの側面からお話しますね。まずは、企業に向けた取組に”かながわ版SDGs金融フレームワーク”があります。

これは、地域におけるSDGsの取組を円滑にする仕組みづくりを目的としたものです。県がコーディネーター役となり、企業と金融機関の連携を図ってSDGsの達成を目指しています。

具体的には、「SDGs社会的インパクトマネジメント」「SDGs経営に向けた中小企業の伴走型支援」「かながわSDGsパートナー制度」の3つの軸から成り立っています。

SDGs社会的インパクトマネジメント

1つずつ伺います。まず社会的インパクトマネジメントとはどういったものなのでしょう。

鈴木さん:

こちらは2018年に内閣府から自治体SDGsモデル事業として選定されたプロジェクトで、企業のSDGsへの取組を”見える化”するものです。

企業がSDGsに取り組むとなったとき、SDGsと事業のつながりが見えなかったり、どの程度貢献しているのかがわからなかったりします。

その結果、「SDGsと事業を結びつけるだけ」で終わってしまうこともあるんです。そこでSDGs社会的インパクトマネジメントにより、事業が社会や環境にどのように変化をもたらすのかを紐解き、具体的な取組を進められるようになることを目指しています。

企業はどのように進めるのでしょうか。

鈴木さん:

3つのステップがあります。まずは、社会課題や事業についての情報を「①整理」し、改めてSDGsとの繋がりを考えます。次に、そのモデルがSDGsのどの目標にどれだけ貢献するのかを数値として「②見える化」。最後にその情報を業務改善などに「③活用」します。この3つのステップをサイクルとして展開していきます。

この仕組みにより、事業のSDGsへの貢献を“見える化”することで融資が受けやすくなるのはもちろんのこと、企業にとって、自分たちの取組がどれだけSDGsの達成に関わっているかがわかり、さらにマネジメントに活かすことで企業価値の向上につながります。

SDGs経営に向けた中小企業の伴走型支援

続いては、SDGs経営に向けた中小企業の伴走型支援について教えてください。

鈴木さん:

こちらは、経営の中にSDGsを取り入れていただけるよう、県と金融機関が連携して中小企業を支援する仕組みです。

中小企業に焦点を当てられる理由を教えてください。

鈴木さん:

日本の企業の99.7%を占める中小企業はSDGsのキープレーヤーです。その中小企業がSDGsに取り組もうとしたとき、「興味があるが踏み出し方が分からない」「中小企業が行うには資金面やマンパワーで不安」といった悩みがあり、なかなか事業に取り入れられない現状があります。

そこで、先ほどの”社会的インパクトマネジメント”のノウハウを活用しながら事業計画の策定支援や、実施の支援を行うことで、SDGsに関わりやすい環境を整え、より多くの中小企業が取り組めるようにすることを目指しています。

事業計画を作るサポートをしてもらえると安心して取り組めますね。

かながわSDGsパートナー制度

続いて3つ目の”かながわSDGsパートナー制度”について教えてください。

鈴木さん:

こちらは、SDGsに取り組む企業や団体、大学を「かながわSDGsパートナー」として登録する制度です。登録されると、県が登録企業等のSDGsの取組を発信するだけでなく、県が主催するパートナーミーティングなどで、SDGsを合言葉にマッチングの機会が得られることが特徴です。

どのような企業が参画されているのでしょうか。

清木さん:

中小企業、大企業と幅広くご登録いただいています。パートナー制度を通じて自社にとっての気付きのきっかけにするだけでなく、他者の取組を知ることで、SDGsにつながる新たな事業機会を得てほしいですね。

グリーンボンドを活用し、災害に強いまちづくりを目指す

神奈川県ではその他に、どのような取組を行なっていますか。

鈴木さん:

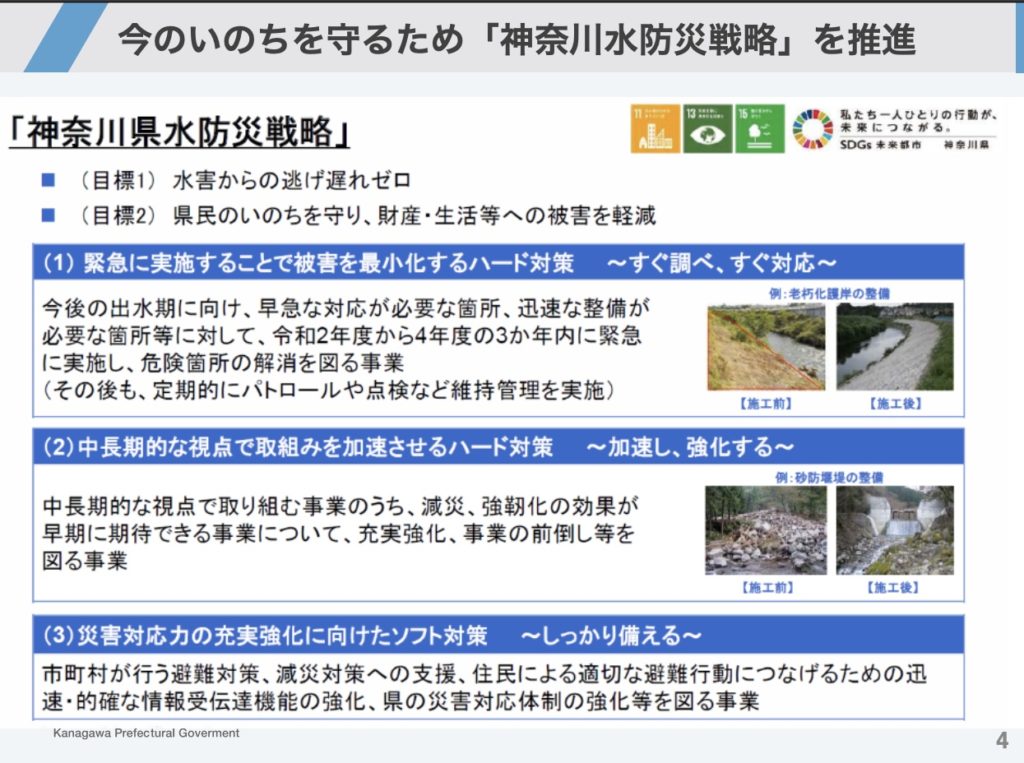

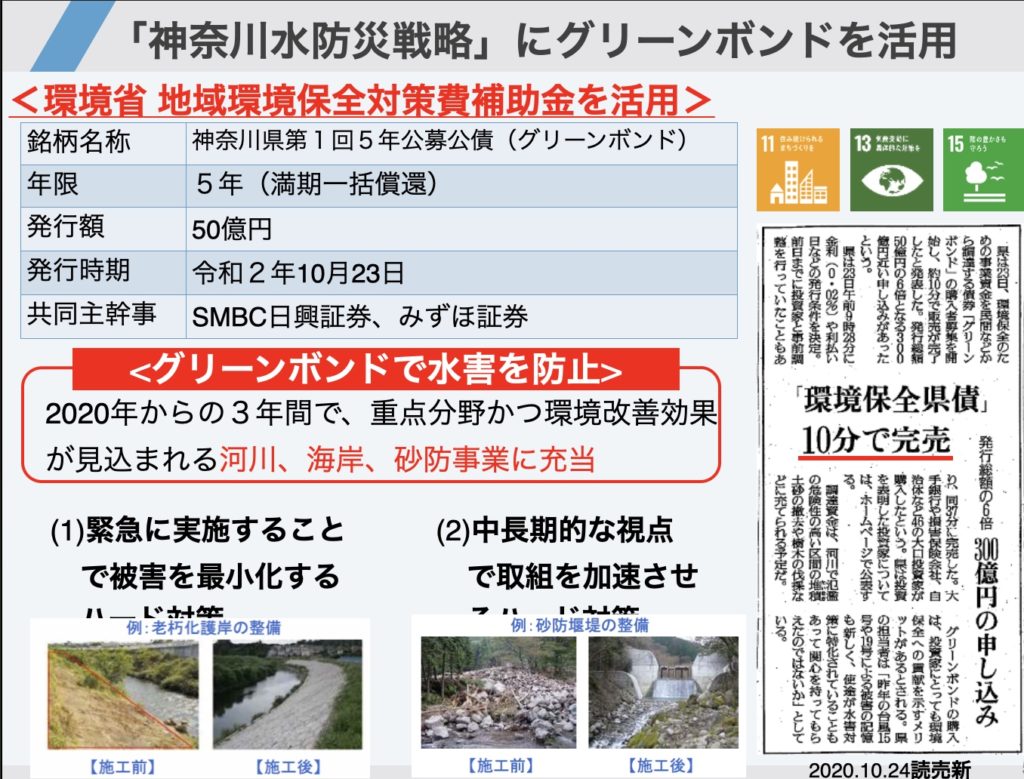

一昨年の台風被害を受けて“かながわ気候非常事態宣言”を発出しました。その一環で、豪雨や台風などの異常気象による災害対策として、”神奈川県水防災戦略”を策定し、”グリーンボンド”という県債を発行しています。

グリーンボンドについて詳しく教えてください。

鈴木さん:

グリーンボンドとは、企業や地方自治体等が、環境課題への対策に必要となる資金を調達するために発行する債券のことです。

災害対策は、河川敷の強化や海岸保全施設等の整備など、非常に多くの資金が必要となります。そこで県では、グリーンボンドという形で環境への貢献も打ち出しながら、投資家のみなさまに広く資金提供を呼びかけました。

目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標11の「住み続けられるまちづくりを」にも繋がりますね。企業向けにさまざまな取組を展開されていることがわかりました。企業全体でSDGsの認知度はいかがでしょうか。

清木さん:

企業は感度が高く、SDGsという言葉を聞いたことがない企業は少なくなってきているだろうと感じています。

また、神奈川県は企業と共に積極的に取り組んできたことが全国に広まっており、「神奈川県と一緒にSDGsに取り組みたい」とお声がけいただく機会が増えています。

鈴木さん:

さらには私たちの取組が国連からも評価され、2019年、2020年と続けて黒岩知事が、国連主催のハイレベル政治フォーラムに登壇しました。

これは、国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」においてSDGsの取組をフォローアップする会合で、そうした場でも神奈川県の取組が注目されています。

国内外に神奈川県の活動が認知されているんですね。

市町村との連携でSDGsを“自分ごと”に

続いては、県民向けの施策について教えてください。

SDGsを体感しよう「SDGsつながりポイント事業」

鈴木さん:

神奈川県では市町村と連携により、地域活性化と、SDGsを”自分ごと化”することを目的とした「SDGsつながりポイント事業」を行っています。

どのような内容でしょうか。

鈴木さん:

“まちのコイン”というアプリを利用し、SDGs達成に向けて「地域に良いこと」「人と人がつながること」に関するイベントに参加し、ポイントを貯めます。

貯めたポイントは「SDGsつながりポイント事業」に登録しているお店で使えるというものです。

ポイントで地域活性化できるというものなんですね。まちのコインを貯めるにはどのようなイベントがあるのでしょう。

鈴木さん:

SDGs達成に貢献するイベントを多数用意しています。例えば、ビーチクリーンや作物の収穫などお店のお手伝いなどです。ポイントの活用例としては、カフェでバリスタ体験ができたり、飲食店で野菜の正しい選び方を学べたりと、こちらも多岐に渡ります。

現在、神奈川県内ではSDGsつながりポイントが小田原市、鎌倉市、厚木市、日吉地域の4地域で導入され、加盟店舗(スポット)も増えています。

面白いですね!アプリ自体は操作も簡単なのでしょうか。

鈴木さん:

はい。この取組は使いやすさ、参加しやすさを意識しています。そのため、⑴専用アプリをダウンロード⑵QRコードを介してポイントを獲得⑶それを「まちのコイン」として利用、とシンプルな設計になっているので、どなたでも手軽にご利用いただけます。

多くの方が参加できそうですね。

鈴木さん:

そうですね。SDGsつながりポイント事業を通して、日常のちょっとした活動からSDGsにつながることを体感していただけると嬉しいですね。

かながわプラごみゼロ宣言

神奈川県は県民の方への普及啓発として、SDGsを象徴するような取組を行っていると伺いました。こちらも詳しくお聞かせいただけますか。

鈴木さん:

はい。かながわプラごみゼロ宣言を進めています。

クジラが泣いているイラストが印象的ですが、こちらはどういった経緯で始まったのでしょうか。

鈴木さん:

きっかけとなったのは、2018年に鎌倉市由比ヶ浜の浜辺にクジラの赤ちゃんが打ち上げられたことです。その赤ちゃんのお腹にはたくさんのプラスチックゴミが入っていました。私たちは、これをクジラからのメッセージだと捉え、この状況を何とかしなければならないと危機感を持ったのです。そこで、SDGsにつながる具体的な取組として、2030年までにプラスチックゴミをゼロにしようと宣言しました。

プラごみをなくすために具体的にどのような活動をされているのでしょう。

鈴木さん:

リサイクルされない、廃棄されるゴミをなくすために使い捨てプラの削減、ごみの再利用の推進そして、クリーン活動の拡大ですね。

また、海や海の生き物を守るためにひとりひとりが”自分ごと化”できるような発信を意識しています。

自分ごと化することは大切ですよね。

清木さん:

そうですね。例えば「県民の方に海の豊かさを守ることがSDGsに貢献できます。」と伝えてもなかなかピンときません。そこで、クジラの赤ちゃんの出来事をリアルに伝え、さらに泣いているイラストをシンボルとすることで、今海がどういう状況なのか、私たちは海の環境を守るために何をすべきなのかを身近な問題として捉えていただけるのではないかと考えています。

この活動は、SDGsと同様に2030年を達成期限としているので、必ず実現させるために取組を加速させていきたいですね。

県民に向けても多くの施策が展開されていることがわかりました。これらの取組により、SDGsの認知度は広まっていますか。

清木さん:

最近の調査では7割を超える人がSDGsを知っていると回答しており、認知度は高まっています。

SDGsを知っている方は増えてきたので、今後、SDGsを「自分ごと化」するための更なる仕組みづくりが必要だと感じています。

SDGsを合言葉にパートナーシップで社会課題解決を図っていく

最後に神奈川県の今後の展望を教えてください。

清木さん:

今後もSDGsを軸に、子どもの貧困、生理の貧困、そして食品ロス対策などの社会課題解決を図ってまいります。

先ほど申し上げたように、全国の方に注目して頂いているので、SDGsを合言葉に様々なステークホルダーとパートナーシップによる施策展開に取り組んでいきたいと考えています。

ありがとうございました!

取材・大越 / 執筆・Mayu Nishimura

>>神奈川県

>>かながわ版SDGs金融フレームワーク

>>SDGsつながりポイント事業

>>かながわプラごみゼロ宣言

>>神奈川県水防災戦略

>>ハイレベル政治フォーラム

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター