皆さんは、お尻に火が付くまで課題やタスクに取り組まなかったり、禁酒や禁煙、ダイエットなどの目標を立ててもすぐ挫折してしまったりしたことはありませんか。しかしちょっとした工夫で成功している事例もあります。その工夫にナッジが多く活用されています。

ナッジは一言であらわせば、「よりよい方向にそっと後押しする」ことです。どのようなことなのか分かりやすく解説し、すでに国内外に見られる事例などをご紹介します。

身近に見られるばかりでなく、地球の環境問題解決にも活用されてきているナッジについて知り、事例を見ながら一緒に考えていきましょう。

目次

ナッジ理論とは?簡単に解説

ナッジ(Nudge)を辞書で引くと

注意を引くために肘で軽くつつく

つついて合図を送る

背中をそっと押す

引用:ジーニアス英和辞典(CASIO)

といった訳が書かれています。

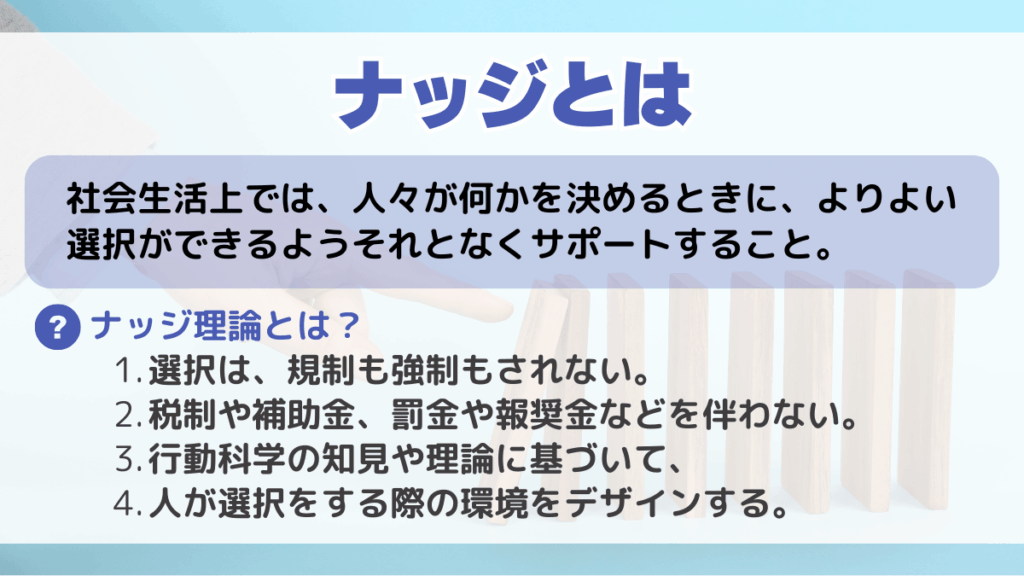

社会生活上では、人々が何かを決めるときに、よりよい選択ができるようそれとなくサポートすることです。法令などで強制するのではなく、人が意思を決定するときの環境をデザインしたり、遠回しに提案したりします。

近年このナッジの概念は、経済行動学理論として多くの国や分野に影響を与えています。まず経済行動学上の「ナッジ理論」を抑えておきましょう。

ナッジ理論とは?わかりやすいおすすめの本も紹介

画像出典:.kinokuniya.co.jp

画像出典: Amazon

ナッジ理論は、アメリカの行動経済学者リチャード・セイラーと法学者キャス・サンスティーンによる著書によって広まりました。(セイラーは、2017年にノーベル経済学賞を受賞しています。)現在、著書は多くの国で翻訳されています。

セイラーとサスティーンはナッジを

- 選択を禁じ得ることも、

- 経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、

- 人々の行動を予測可能な形で変える

- 選択アーキテクチャーのあらゆる要素

(上記著作の邦訳より)

と定義しています。

つまりナッジとは、

- 選択は、規制も強制もされない。

- 税制や補助金、罰金や報奨金などを伴わない。

- 行動科学の知見や理論に基づいて、

- 人が選択をする際の環境をデザインする。

引用:「ナッジ」とは?(環境省)

ということなのです。

ナッジ理論を理解したい場合には、以下の本もおすすめします。

- 『行動経済学が最強の学問である』著者:相良 奈美香/発刊:SBクリエイティブ

- 『根性論や意志力に頼らない 行動科学が教える 目標達成のルール』著者:オウェイン・サービス&ローリー・ギャラガー/発刊:ディスカヴァー・トゥエンティワン

- 『心のゾウを動かす方法』著者:竹林 正樹/発刊:扶桑社

ナッジの中核はリバタリアン・パターナリズム

人が自分以外の人々に選択をさせたい時の概念に、パターナリズム(行動に介入・干渉する。家族主義。)とリバタリアニズム(介入・干渉には反対.自由主義。)の2つがあります。ナッジは、その両方の側面を持つリバタリアン・パターナリズムです。

つまり、人々の行動を正しい方向に導こうとするパターナリズム的側面と、人々が思った通りに行動する自由を尊重するリバタリアニズムの側面を持っているのです。

ナッジ理論の行動経済学の知見・理論とは?

行動経済学は、様々な行動科学の知見や理論を使って人の行動を分析します。ナッジが深く関わることが多いのは、次のような心理バイアス(傾向、偏見、先入観)や行動特性です。

| 現在バイアス | 将来の利益よりも現在の利益を重んじる傾向 |

| 損失回避 | 利益を得るよりも、損失を被ることを避けようとする傾向 |

| 極端回避性 | いくつかの選択肢があると真ん中のものを選ぶ傾向。松竹梅の法則とも言われている。 |

| 現状維持 | よりよい選択肢があっても、現状維持を選択してしまう傾向 |

| 同調効果 | 周囲の人の行動を見て同調するように意思決定する傾向 |

| 顕著性効果 | 目立たない物はスルーする |

| 選択肢・情報過多 | 選択肢や情報が多すぎると決定が難しくなる |

| 利用可能性 ヒューリスティクス | 身近な情報や即座に思い浮かぶような知識を基に意思決定を行う ※ ヒューリスティックス:発見法 |

| アンカリング効果 | 最初に与えられた基準値(アンカー)によって意思決定が影響される |

| サンクコスト(埋没費用)バイアス | すでに投入した費用に固執して、合理的な判断ができなくなる傾向。 別名:コンコルド効果 |

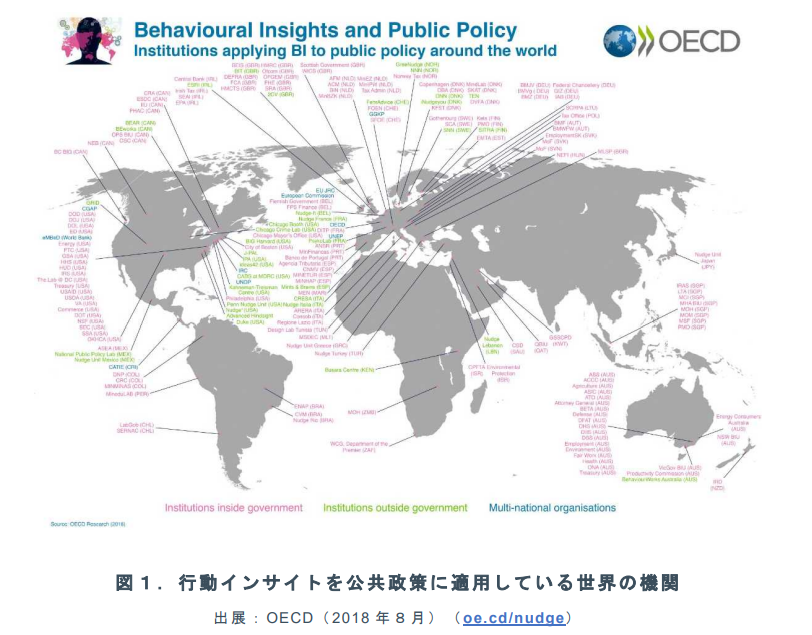

ナッジはまだ新しい理論ですが、多くの具体的な成果をもつ事例があり、セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞してからは、国内外で活用したり研究を進めたりする組織が増えてきています。最近では、経済分野ばかりでなく、省エネルギーや環境対策、医療・福祉方面にも活用され始めました。

ではどんな「知見や理論」に基づいた「環境デザイン」例があるのか、具体例をみていきましょう。

日本のナッジ理論の具体事例

日本にもナッジの例がいくつもあります。代表的な場面・施策などをみていきましょう。

ビジュアルナッジ「読書ビンゴ」

画像出典:いわき市立平第一小学校H.P.

画像出典:宇治市図書館

みんなが盛り上がるビンゴゲームを読書に応用した「読書ビンゴ」活動が、全国の多くの学校で実施されています。

これは、普段図書室をあまり利用しない子ども達を、

- まずは来室させたい

- 普段読まない本にチャレンジしてほしい

という教育目的をもつアイデアです。望ましい方向に促す指導方法にナッジを活用している例です。

視覚でとらえさせることは、ナッジの「そっと後押し」の効果が大きく、ビジュアルナッジと呼ばれています。友だちやクラスで行えば、「同調効果」も期待できます。枠が埋まり始めると視覚効果がさらに発揮され、「ビンゴまであと1つ!」などとより積極的に取り組みます。

このようなナッジは、自主的に読書してほしいという先生や学芸員さん側、ゲーム感覚で楽しく取り組める子ども達側の双方に大きな負担がなく、大きなメリットがあります。

コンビニやコストコにあるナッジ理論の身近な例

コンビニエンスストアでの上のような表示はもうおなじみですね。

みんなついつい並びます。混んでいる時には店員さんも助かり、並ぶ客側も割り込みされる不安が減少するという「損失回避」状況を作っています。

コンビニエンスストアやスーパーマーケットやコストコには、短い時間で好ましい行動をしてもらうためのナッジが満載です。上記の誘導表示のほか、トイレの「いつもきれいに使っていただきありがとうございます」もおなじみですね。

商品の陳列の仕方にもナッジが見られます。

今までは、スーパーの入り口には彩豊富な野菜果物を並べることがセオリーとされていました。彩りが豊かで華やかな陳列になりますし、献立を決めずにきた客にどの料理にも使う野菜から選択してもらい、肉・野菜の選択を促すという作戦です。

これは、まず思いついたことを基にして意思決定するという「利用可能性ヒューリスティクス」に基づいたナッジです。

しかし近年、総菜類をならべる店も多くなってきました。忙しくなり、調理や買い物に時間をかけられない人が増えてきたようです。店側も時代の要請によってナッジを工夫しているのです。

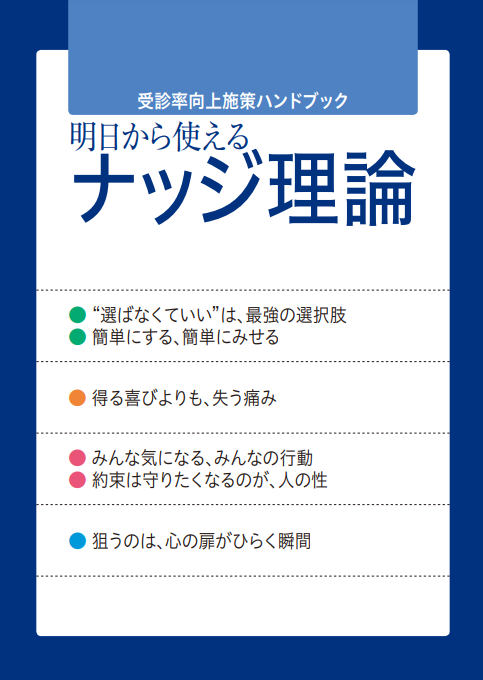

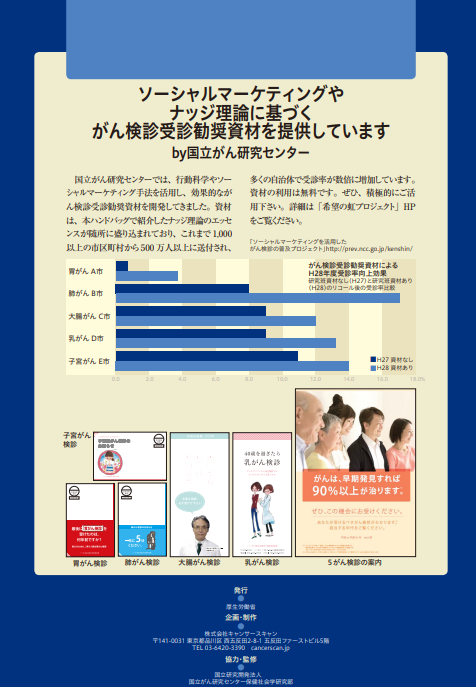

受診率向上施策ハンドブック

画像出典:明日から使えるナッジ理論

日本では、厚生労働省もナッジ理論を取り入れた施策を展開しています。検診受診率向上施策ハンドブックで、「ナッジ理論で伸ばす日本の健康寿命」がタイトルです。

表紙(画像左)に見られるように、関連する行動バイアス・特性を明確に分析しています。

例えば、最初の見出しにあたる「”選ばなくていい”は、最強の選択肢」では、意思決定を面倒がる人間のバイアス(現状維持)をとらえ、今までの選択肢の数や内容(選択肢・情報過多)を改善することを奨励しています。

最後のページ(画像右)には、国立がん研究センターもナッジ理論を積極的に取り入れていることがアピールされています。

CoolChoiceLeadersAward

Cool Choice Leaders Award(クールチョイスリダーズアワード)とは、温暖化対策に貢献する「CoolChoice」運動に率先して取り組み、優れた活動をした人・グループ及びアイデアを表彰するものです。

2017年に「爆笑問題田中賞(コロンブスの卵賞)」を受賞した「思わず消しちゃう照明スイッチ」をご紹介します。

発案者の糸魚川高穂氏は、「省エネは技術よりも人間の行動」と考え、心理学や行動経済学を研究し、「人はズレているものを不快に感じやすい」という心理的特徴を応用したスイッチシールを考案したのです。

「電気はこまめに消しましょう」や「消灯!」といった注意書きではなく、「思わず消しちゃう」という言葉がまさにナッジを表現しています。

このスイッチシールは、原材料費も設置の手間もわずかで済み、学校・職場・公共施設などに広まってきています。

海外のナッジ理論の具体事例

すでに世界の様々な場所や場面でナッジの事例が見られます。

まずは、セイラー、サンスティーン両氏が著作で紹介しているアメリカの事例です。

シカゴ・レイクショアドライブ

レイクショアドライブは、ミシガン湖畔を臨む世界でも指折りの絶景ルートです。しかしこのルートに1箇所時速が40kmに下がってカーブが続く場所があり、事故が絶えませんでした。そこでシカゴ市がとった方法がナッジです。

カーブに差しかかると、減速を警告する道路標識に加えて、路面に何本も白線が引かれています。最も危険な部分に近づくにつれて白線の間隔は狭くなっていき、ドライバーは走行速度が上がっているような感覚を覚え、本能的に減速します。

ここを何度も走ったセイラー氏は、

「白線がわれわれに語りかけ、そっとやさしく促しているように感じる。われわれはずっとナッジされていたのである。」

引用・参考:NUDGE 実践 行動経済学 完全版

と著作に書いています。

男子トイレのハエ

ナッジの例は、アメリカばかりではなく広くいろいろな国で見られます。すでに有名になって世界に広まっているものもあります。

上の画像は、オランダのスキポール国際空港のトイレですが、旅行をする多くの方が各国で目にしているようです。

男子トイレのハエの絵は、1番尿がはねにくい場所に描かれています。誰もがハエにおしっこを当てたくなるため、トイレの周りが汚れにくくなります。その結果、トイレは清潔に保たれ、清掃員の負担が少なくなり、しかも清掃費削減という経済効果をもたらしたということです。

ハエの絵が、強制せずに「トイレを清潔に使う」行動を後押ししたナッジの例です。

高齢者・障碍者向け福祉施策

イギリス・ノウズリー市では、高齢者や障がい者の安全を維持・向上させるための機器(アシスティブテクノロジー)を促進する取り組みを実施しましたが、あまり普及しませんでした。

原因を調査したところ、

- 機器への認識の低さ

- 電子機器への苦手意識

- 自分には関係がないといった感覚

- コストの心配

- 現状維持を好む

といったことが障壁となっていることが分かりました。

そこで、

- 対象者のイメージにあった写真の使用

- 「申し込みをする」⇒シンプルに「電話をかける」

- 利用者の利点をより具体的に

- 社会規範に働きかけるようなコメントの掲載

- 選択肢を絞る

などの改善を加えた、上のようなリーフレットを作って配布しました。

正に、前述の「現状維持」や「選択肢過多」などの心理バイアス・特性を分析して、より多くの人が機器を利用するよう後押しするナッジです。

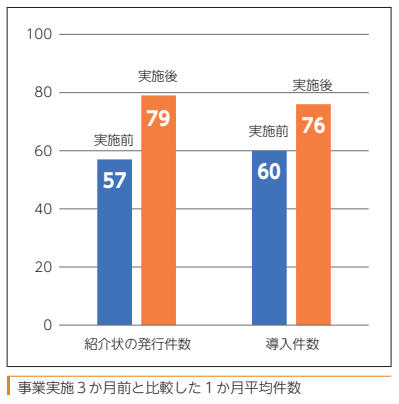

下のグラフは、ナッジ施策実施後、問い合わせに応じて発行した紹介状数も機器導入件数も明らかに増えたことを示しています。

ナッジが注目されている背景

今まで読んでいただき、ナッジがすでに国内外で広く活用されていることがお分かりいただけたことと思います。では、まだ新しい理論であるナッジが、セイラー氏のノーベル賞受賞があったとはいえ、なぜ急速に注目されるようになったのでしょう。その背景を考えていきましょう。

Society 5.0 への流れ

Society 5.0 ※ は、IT技術を活用してあらゆる課題の解決を目指す社会です。

すでに情報化社会(Society 4.0)から、膨大な情報を選択し有効に使って行こうという流れが始まっています。

近年のパンデミックは、テレワークや一人暮らしの高齢者見守りなどの必要性を顕在化させ、その流れを一層意識させました。

イギリスの保守政権が世界初となるナッジ専門チーム(BIT:Behavioural Insights Team) を起ち上げたり、アメリカ民主党のオバマ氏がホワイトハウス内にナッジユニット(SBST:the Social Behavioral Sciences Team)を作ったりしましたが、日本にも(BEST:Behavioural Scirnces Team)、中東の国々にも、そして国連にも専門チームができています。

多くの国が保守・リベラルを問わず施策に取り入れたのは、ナッジがSociety 5.0 へ流れをよりスムーズにすると期待を含んでいたからです。

【関連記事】

地方創生SDGsとは?自治体の取り組み事例、官民連携プラットフォームやSDGs目標との関わりを紹介

Society 5.0とは?教育や医療現場の取り組み事例とSDGs・DX・IoTとの関係

環境問題:行き詰る気候変動への対応

地球温暖化の危険性はかなり以前から言われてきたにもかかわらず、各国の取り組みは大きな成果を出せていません。2023年の夏の暑さは「地球沸騰化」と形容されるほどで、私たちに気候変動を大きく意識させました。

これまで通りの対策では効果がない、なんとかしなければという気運と、より有効な新しい取り組みへの期待が、世界中に高まってきているのです。

セイラー氏は、今までの取り組みを、関連する行動科学における心理バイアスや行動特性で読み解いています。

現在バイアス+顕著性効果

過去のツケが目のまえに突きつけられているのに、気候変動は未だに将来の問題なのです。暑い暑いと言いながら、その日家のエアコンが作動すれば落ち着いてしまうのです。これは現在バイアスです。おまけに地球温暖化ガスは見えないので、顕著性効果が働いてしまっています。

現在バイアス+損失回避

地方では公共機関の利便性が薄く、車で移動せざるを得ない状況です。排気ガス削減を目指すために自家用車を選択しないと、どこに出かけるにも今までの数倍時間がかかり、行けない所もたくさん出てきます。

つまり将来の大きな目標より、現時点での不便さ回避を優先してししまうのです(現在バイアス・損失回避)。

このような心理バイアスや行動特性を把握した上で、強制されない選択ができる可能性を秘めるナッジに、期待が集まってきているのです。

ナッジ理論のメリット

ナッジ理論では、以下のようなメリットが得られます。

相手に反発されにくい

ナッジは相手の意志を尊重した上で相手に気付かれないように誘導するので、相手の反発を招きにくく、円滑に状況を改善することが可能です。

良い発想をするように誘導した上で、相手に「その発想をしたのは自分自身」という達成感と満足感を与えることが、相手と自分の状況を改善できるのです。

工夫をすればコストが発生しない

ビジネスの現場などでナッジ理論を適用する場合、有益な情報の与え方を工夫することで本来発生していたコストを削減できる効果が期待できます。

例えば、顧客に対して「他の顧客もこの製品を活用してこういった成果を挙げている」とPRすることにより、購買意欲を高めることで、コストを消費しない営業を成功させることが可能になるのです。

環境を整えることにより周囲をより良い状態に誘導できる

新しい提案をする環境を整えることにより、家庭・友人関係・職場の状態をより良い状態に導くことができます。

相手の発想や提案する解決策を提案しやすい環境にすることにより、周囲の環境全体の風通しをよくした上で、従来よりも革新性が高い環境にすることが可能なのです。

ナッジ理論のデメリット

メリットが多い一方で、以下のようなデメリットもあります。

相手に合わせてナッジを設計しなければならない

ナッジにはいくつもの方法がありますが、どの方法もオールマイティーではないので、どんな相手にも同じ方法が通用するとは限りません。そのため、相手の立場や性格、行動パターンに合わせてナッジを設計する必要があります。

主体性がある人と、相手に合わせて自分の行動を決める人では、違うパターンのナッジを設計して誘導する必要があるのです。

利用しすぎると相手に不快感を与えるケースがある

ナッジ理論は便利ですが、利用しすぎることによって相手に「自分の感情を操作されているのでは」と察知される可能性が高まり、その結果、相手に不快感を感じさせて交渉などが失敗する危険性があります。

相手の自主性や意志を尊重するという下地があってこそ、ナッジを成功に導けるのです。

誘導に失敗すると被害や制裁を受ける可能性がある

相手を思う方向に誘導できなかった場合には、相手との関係が悪くなる可能性が高いです。

さらに、ビジネスの現場だと相手に想定外の不利益を発生させる可能性があり、その結果、相手に損害賠償請求を受けるといった制裁を受けるケースもあります。

ビジネスにナッジ理論を取り入れるポイント

ナッジは政治的な施策や日常生活だけでなく、公的・民間的を問わずビジネスにも取り入れられています。この章では、ビジネスに焦点を当てた原則やフレームワークなどのポイントをみていきましょう。

原則:NUDGES

| N | iNcentives インセンティブ | 対象者を動機付ける利益やメリットを明示する。 |

| U | Understanding Mapping マッピング理解 | 選択肢と結果のつながりを理解できるようにする。 |

| D | Defaults デフォルト | あらかじめ推奨したい選択肢を初期設定にする。 |

| G | Give feedback フィードバック | 選択結果に対して、適切なフィードバックを与える。 |

| E | Expect error エラーの予測 | エラーや不具合が起こってしまうことを想定して、できるだけ防止・最小化する対策を立てる。 |

| S | Structure complex choices 複雑な選択の体系化 | 複雑な選択肢を整理して、選択しやすくする。 |

NUDGES(ナッジズ)とは、セイラー・サンスティーン両氏が原著の中で提唱している、ナッジを活用する際の基本原則です。上表の6つの項目の文字をとっています。

フレームワーク

各国や各組織では実際に活用しやすいように、原則に則ったフレームワークを開発しています。ここでは、イギリスのナッジ・ユニットBITが開発したものをご紹介します。考慮すべき点のチェックリストの役割をします。

MINDSPACE(BIT)

| M | Messenger メッセンジャー | 権威・専門性を持つ人など、影響力の強い人からのから発信されているか。 |

| I | Incentives インセンティブ | 表現の仕方などに、心理効果の大きなインセンティブの設計がなされているか。 |

| N | Norms 規範 | 多数派や自分と類似した人々の行動を提示しているか。(明示・暗示双方の場合が考えられる。) |

| D | Defaults デフォルト | デフォルト(初期設定)は推奨したい選択肢内容で、選択しやすくなっているか。 |

| S | Salience 顕著性 | 視覚的に目立つ、目新しいなど、注意が向く工夫がなされているか。 |

| P | Priming プライミング | その後の行動につながる刺激になっているか。 |

| A | Affect 感情 | 感情に訴える提供方法となっているか。 |

| C | Commitment コミットメント | 行動を確定させたり、行動しないとよくないと思わせたり、意思の弱さを補うような提供方法となっているか。 |

| E | Ego エゴ | 自尊心をくすぐるような工夫がされているか。 |

EAST(BIT)

| E | Easy簡単である | 内容も方法もシンプルで、誰でも理解しやすいものになっているか。 |

| A | Attractive魅力的である | 「お得感」などの魅力的なインセンティブが提供されているか。 |

| S | Social社会的である | 「自分は社会的に正しいことをしている」「公的な貢献になる」などと、多くの人に思わせる社会規範を提示しているか。 |

| T | Timelyタイムリーである | 利用者が受け入れやすいタイミングでの提示か。 |

4項目にまとめられたフレームワーク:EASTもあります。

ナッジ理論を取り入れる具体的なステップ

商品を提示するときに「松竹梅の法則(極端回避性)」を活用したり、メールマガジンの配信に配信希望設定をデフォルトにしたりと、ビジネスの場面ではすでに多くのナッジが取り入れられています。

営業やマーケティングばかりでなく、人事や研修にも活用している企業があります。

外部から見えにくいマネジメント・社内コミュニケーションに、ナッジをどのように活用しているかをお話ししましょう。

ナッジ活用の多くの企業は次のようなステップを設定しています。

| ステップ | 内 容 | 関連フレーム | |

|---|---|---|---|

| 1 | 目標分割・整理 | 小さな到達しやすいゴールの設定。そしてその積み重ね。 | Easy |

| 2 | 簡単な開始 | 誰でも答えられる質問から入る、など。 | Easy |

| 3 | フィードバック | 自己評価だけでなく、周囲からの適切なフィードバックでこまめに修正できる。 | Attractive Social |

| 4 | リマインド | いつでも応援されている雰囲気を出せる。メールでも口頭でも。 | Social Timelt |

新人研修や新しいプロジェクトのための新しいチームを立ち上げた時に、このステップで効果をあげています。

参考:

経済産業政策における ナッジ(Nudge)の活用促進について

Indeed (インディード)

ビジネス活用事例までわかりやすく

スラッジに注意

スラッジ(sludge)は、泥、澱、沈殿物という名詞です。セイラー氏は「選択アーキテクチャーの要素のうち、選択をする当人の利益になるような結果を得にくくする摩擦や障害を生むすべての側面」としています。ある行動をしてほしくないなら、障害を増やして、やりにくくすればよい、ということです。

発信者が自身の利益のみを考えてナッジを活用するなら、意図的な悪用になります。定期購読を解約しにくくしたり、支援や援助を受けるのにたくさんの書類を提出しなくてはならなかったりする例などです。

よい目的を持つ活用でも、その過程で作り出されるスラッジもあります。完全性や不正管理を強くしたい場合です。税金の使用を伴なった公的な手続きや、細かい文字の取り扱い説明書や生命保険の契約書も、善意の、あるいは不可避のスラッジと言えるでしょう。

どちらにしても、特に発信を受ける側は用心が必要です。

ナッジ理論に関するよくある質問

ナッジ理論を自分の生活や仕事に取り入れたい人が抱いている疑問と疑問への回答を紹介します。

ナッジ理論における損失回避とは?

ナッジ理論における損失回避は、ナッジの根拠である行動科学の1つです。

人間は、何かを失った際の苦痛を何かを得た喜びよりも大きく感じることが多いです。何かを失う=損失を嫌い、避けようとする傾向を「損失回避」といいます。

損失を回避したいという相手の感情に働きかけて行動を変えることを促す際にナッジが活用されるのです。

ナッジ理論を家庭に取り入れたい時はどうすればいい?

家事に協力的ではない家族の助力を得たい場合にもナッジが活用できます。

たとえば、家事や介護に協力してくれない家族に対し、相手の得意なことや相手の性格に働きかけるのです。

調べることが得意で褒められると気持ちが上がるタイプの家族には、「これこれで悩んでいるんだけど、調べてもらってもいい?」「調べてくれてありがとう。これはどういう風にすればいいの?」「やってもらってもいい?」という風に誘導していくとうまくいきやすいです。

ナッジ理論を健康づくりに活用できる?

ナッジ理論を健康づくりのために活用したい場合には、ナッジ理論の「EAST」を利用するのが効果的です。具体例は以下の通りです。

- E(簡単で手軽):毎日の行動に軽い運動を取り入れる

- A(魅力):運動の際におしゃれなウェアを着用する

- S(社会規範):運動することを周知する

- T(適切な時期):運動に適した季節や健康診断を控えた時期に運動する

参考:

SHIDAX「“ナッジ”を活かして健康づくり【運動編】」

ナッジ理論を看護の現場に取り入れた事例はある?

訪問看護ステーションなどの現場でナッジ理論を活用した事例は以下の通りです。

トイレのスリッパが揃うように働きかける

スタッフ・患者が利用するトイレのスリッパがいつもバラバラに放置されていたため、スリッパが置かれる床にスリッパが可愛らしく揃ったイラストを貼ったところ、使用した人がスリッパを揃えるようになりました。

参考:

きらめき訪問看護リハビリステーション「ナッジ理論を応用して行動変容を引き起こす」

検診を促すメッセージの文面を変える

①の文面

今年度のガン検診を受診された方に、来年度ガン検査キットをご自宅に配送いたします。

②の文面

今年度のガン検診を受診されないと、来年度ガン検査キットをご自宅に配送することができません。

ガン検診を促すメッセージを送る際、例年は①を送っていましたが、②に変更した結果、受診者が1割近く増えました。

こういった形で看護現場でもナッジ理論を有効活用しています。

参考:

三菱総合研究所「がん検診率向上、残業削減にも寄与するナッジ」

ナッジとSDGs

最後にナッジとSDGsとの関連をみていきましょう。

SDGsは、環境・社会・経済の問題解決に向けて、2015年に国連総会で採択された17の国際目標です。2030年までの解決を目指し、169のターゲットが設定されています。

ナッジは工夫次第であらゆる場面に活用できると言っても過言ではありません。したがって多くの目標に関わってきますが、ここでは、特に関連の深い「SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を」と「SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう」について少し掘り下げてみましょう。

目標13「気候変動に具体的な対策を」とナッジ

温暖化対策がなかなか進まないのは、現在バイアス・顕著性効果・損失回避などが働いていることをお話ししました。しかし差し迫った状況に、省エネ、電気自動車の推奨など対策の流れが徐々に大きくなってきました。

電力会社と協力して、上画像のような節電を方向づけるアプリを提供し始めた通信キャリアもあります。

ナッジは、リバタリアン・パターナリズム:「そっと後押し」です。負担のない範囲で、信頼できるシステムを利用することが個人の気候変動対策行動になるのではないでしょうか。

目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」とナッジ

アメリカで提唱されたナッジ理論が、イギリスを始め多くの国で実証され、多くのナッジユニットができました。世界貿易機構(OECD)でも国の政策用フレームワークを作りました。日本でも環境省主導でBEST ※ ができました。これらの組織は、インターネットを使っての情報交換も盛んに行っています。

このようにかなり速く関連機関が生まれたり、連携したりできているのはとても喜ばしく、他の目標達成にも広がっていって欲しい現象です。

各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、ナッジという理論・事例についてまとめてきました。

私たちは、正しいとわかっていてもなかなか行動できない、つい間違った選択をしてしまうことがあります。心理バイアスや行動特性がいかに大きく関わっているかということがご理解いただけたことと思います。

スラッジに注意し、身近なナッジを実践したりしてもよいでしょう。ダイエットが長続きしない、おしりに火がつかないと実行できないなどの方は、改めて行動科学に目を向けて、自分自身に有効なナッジを考えるのも目標に近づく方法の1つです。

フレームワークを活用すれば、家族や職場など複数の人々や組織にも活用できそうです。

さらに環境や社会にも目を向けたナッジを見つけたり考えたりしてみませんか。

<参考文献・資料>

NUDGE 実践 行動経済学 完全版:リチャード・セイラー/キャス・サンスティーン著、遠藤真美訳(日経BP)

行動経済学:大竹文雄(東京書籍)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

ナッジ等の行動科学の知見に関するご説明資料(環境省)

Data StaRt データ・スタート | ナッジ(総務省統計局)

明日から使えるナッジ理論(厚生労働省)

「ナッジ」とは?(環境省)

BASIC (OECD 2019) のイロハ(環境省)

ホームエネルギーレポートによる省エネ効果の 地域性・持続性に関する実証研究

我が国の行政機関における デフォルトの活用事例

日本版ナッジ・ユニット(BEST)について | 地球環境・国際環境協力 | 環境省

BECC JAPAN

世界の「ナッジ」事情

いわき市立平第一小学校H.P.

宇治市図書館

「なんとなく」のはずなのに「ナッジ効果」で誘導されている。

COOL CHOICE LEADERS AWARD – 爆笑問題 田中賞

内閣府・創生本部事務局 https://www.chisou.go.jp/souse

地方創生SDGsとは?(Spaceship earth)

行動インサイトを基にした消費者政策(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究所)

BASIC (OECD 2019) のイロハ

oecd-ilibrary.org/sites/(世界貿易機構ライブラリー)

我が国の行政機関における デフォルトの活用事例(BeST)

経済産業政策における ナッジ(Nudge)の活用促進について /

Indeed (インディード)

ビジネス活用事例までわかりやすく解説

きらめき訪問看護リハビリステーション「ナッジ理論を応用して行動変容を引き起こす」

三菱総合研究所「がん検診率向上、残業削減にも寄与するナッジ」

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。