年間3,000万トン。世界の陸地で不法投棄されるプラスチックごみの量です。

さらにそのうちの800万トン以上が毎年海へ流れ込んでおり、海洋生態系が被害を受けています。

(参考:海洋物理学の今マイクロプラスチックの海洋物理学 磯辺 篤彦 )

プラスチックの生産量と廃棄量の増加により、地球温暖化や海洋プラスチックごみ問題といった脅威が発生しており、早急な解決が求められています。

本記事では、世界で起きているプラスチックごみの現状と問題点、人や環境への影響を解説するとともに、私たちが今すぐ取り組める汚染拡大を防ぐための対策を紹介します。

目次

海洋プラスチック問題とは?

海洋プラスチック問題とは、使い捨て容器やレジ袋、漁具などのプラスチックが適切に回収・処理されず、川や海へ流入して長期間残留することで生じる環境問題です。

波や紫外線で砕けると5mm未満のマイクロプラスチックになり、生物が誤食して健康被害や生態系の乱れを招きます。景観や観光、漁業への影響も大きく、清掃コストの増大にもつながります。

発生源は主に陸域の不適切な廃棄と漁業由来の流出で、海上で完全に回収するのは困難です。放置すれば海洋の炭素循環にも影響し、将来世代への負担が増えるでしょう。

このため、発生抑制の設計や回収・リサイクルの強化が世界的に求められています。

海洋プラスチック問題が注目されている理由

プラスチックごみ問題は、1960年代に既に一部の研究者の間で注目されてきました。それが近年になって広まり始めた理由は、

- プラスチックごみによる海洋汚染の深刻化

- 海の生態系への影響

- 人体への影響

など、数々の被害が明らかになってきたからです。では、私たちの問題意識はどうでしょうか。

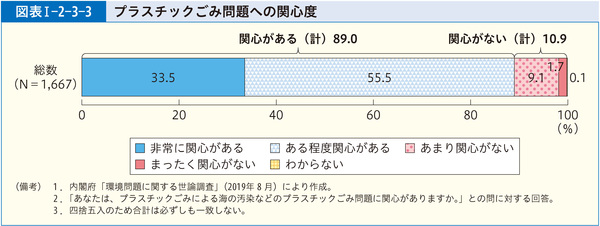

内閣府が発表した環境問題の世論調査(2019年8月)では、調査に回答した約9割の人々がプラスチックごみ問題に関心があると答えています。また、多くの消費者はプラスチックの容器包装について減らさなければならないと強く感じている、との結果がでています。

(参考:消費者庁「第1部 第2章 第3節 (3)プラスチックごみに対する消費者の意識」)

ではいつからプラスチックごみが意識されるようになったのでしょうか。Googleトレンドで推移を見てみましょう。

過去5年間で変化した人々の関心度

Googleトレンドの推移を見てみると、プラスチックごみへの関心の変化は過去5年間で徐々に右肩あがりです。(2021年9月時点)

特に2020年ごろから一気に関心度が高まっていることが分かります。

その背景を見ていきましょう。

プラスチックごみ削減を目指してレジ袋有料化が開始

日本では2020年7月からプラスチック製レジ袋の有料化が義務化されました。

義務化されたきっかけとなったのは、2018年にカナダで開かれたG7(主要7カ国首脳会議)で採択された「海洋プラスチック憲章」です。

この憲章では、海洋汚染の課題解決として脱プラスチックが推進されました。

(参考:経済産業省)

では、レジ袋が有料化することで人々の行動はどう変わるのでしょうか。

有料化によるレジ袋購入辞退率の成果

2020年11月に行われた環境省の調査によると、レジ袋有料化が始まって以降、約3割の人がプラスチックごみ問題への関心が高まった、と回答しています。

また、元々意識高く行動していた、と回答した人も約3割いました。実は、レジ袋有料化が義務化となる以前から先駆けて、全国19都道府県で有料化が推進されてきました。

そこで見られた変化は、レジ袋辞退率が上がったということです。

例えば2007年から有料化をスタートした新潟県佐渡市ではレジ袋購入辞退率が80%、2008年から県内432店舗でレジ袋の有料化をスタートした富山県では95%の人がマイバッグを持参していたと報告されています。

プラスチックゴミ問題とSDGs14「海の豊かさを守ろう」との関係

プラスチックごみ問題に関心が高まっている背景には、近年耳にするようになったSDGsの存在も忘れてはいけません。

SDGsは、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

簡単に説明すると、環境・社会・経済に関する課題を、「世界中の誰一人も取り残さない」という強い意志のもと、「その場限りの解決ではなく継続して取り組んでいく」ことで、より良い世界を目指していこうというものです。

では次の項目から、17の目標の中でも特にプラスチックごみ問題に関連が深い、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」を見ていきましょう。

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

SDGs目標14では、「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」のテーマのもと、海洋に関する様々なターゲットが設定されています

つまり目標14では、人間が出した大量のごみや排水が海を汚すことや、魚のとりすぎによる海洋資源問題について触れられています。また、目標達成のヒントとして、海洋汚染の解決と計画的な漁獲量が求められている、そのような内容です。

このように、日本だけではなく世界においても、プラスチックごみ問題は海洋汚染を解決するために避けて通れない存在なのです。

海洋プラスチック問題の現状

プラスチックごみは想像よりもはるかに深刻な事態を招いています。

海に突如現れる「プラスチックごみの大陸」

ご存知の通り、世界には6つの大陸が存在します。ところが、世界には7番目、8番目の大陸ができているのです。その正体は、海面を覆い尽くすプラスチックごみ。

海流によってできてしまった海洋プラスチックごみの集合体がまるで陸のようになっていることから、7番目の大陸、8番目の大陸と呼ばれています。

発見されたのは1997年。海洋研究家のチャールズ・ムーアがハワイからカリフォルニア州までヨットで航海していたところ、太平洋中間地点でおびただしい量のプラスチックごみが浮遊しているのを見つけました。

ムーア氏はこの現状をプラスチック・スープと名付け、深刻な国際問題として提起しました。

プラスチックごみが海に集約される理由

世界の海には、還流と呼ばれる海流が大きく輪を描く場所が5つ(インド洋に1つ、大西洋に2つ、太平洋に2つ)あり、大きな渦潮を形成します。

海流で流されてきたプラスチックごみは還流に集まり、まるで大陸のように海面を覆います。現在、5箇所の還流全てで汚染が確認されており、ハワイ沖からカリフォルニア沖にかけての北太平洋には太平洋ごみベルトと呼ばれる海域では重さ約8万トン、面積は160万キロ㎡(日本の面積の4倍)のごみが漂流しています。

(参考:The NOAA Marine Debris Program Garbage Patches,環境省 環境を学ぼう)

4,000km離れた海域で見つかった日本製のプラスチック

このように、プラスチックごみは大きな還流に向かって世界中を漂流し続けます。

実際、日本から4,000km離れたミッドウェー諸島のビーチで、大量の日本製ライターが見つかっています。

海は地球の自転と風の影響で常に動き、太陽の熱を受け海流を作ります。一度海へ投げ出されたプラスチックは海流にのって世界中を移動し続けるため、回収することが非常に困難となります。

(参考:気象庁 漂流経路の比較,海と船なるほど豆事典)

プラスチック問題が及ぼす悪影響

プラスチックごみは、既に地球環境や生態系に悪影響をもたらしていることが報告されています。

地球環境への影響

地球環境への影響から見ていきましょう。

地球温暖化の原因となるメタンガス発生

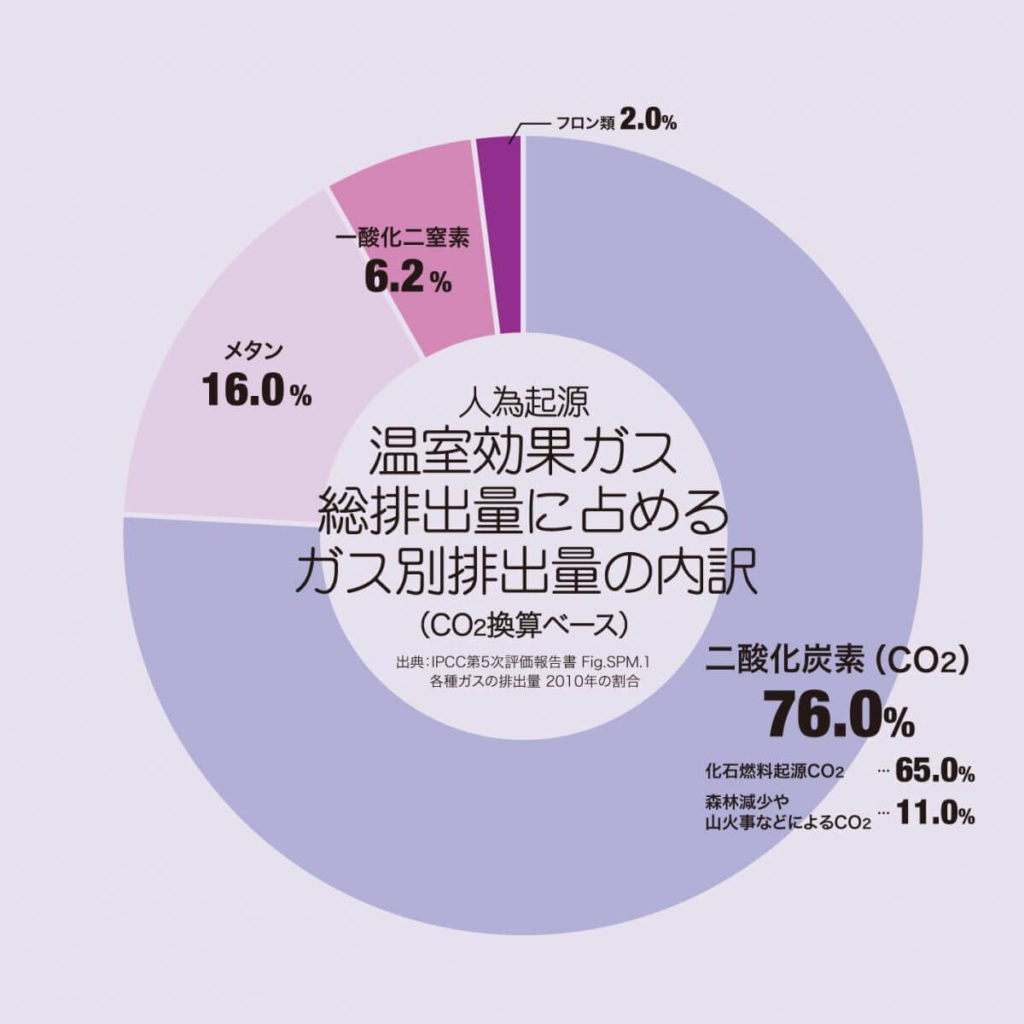

地球温暖化とプラスチック、これらは直接関係がないように思えます。しかし、実はプラスチックを燃やすと地球温暖化の原因となる温室効果ガスが発生してしまいます。

また、ハワイ大学マノア校海洋地球科学技術学部のデービッド・カール教授は、プラスチックが劣化する過程で、温室効果ガスの一部であるメタンやエチレンを放出すると論文で発表しています。

この研究の中ではポリエチレンが放出するメタンの数値は明確に推算されていないものの、太陽光によって劣化した海洋プラスチックごみが、微量ながらも温室効果ガス発生源となっていると説明しています。

(参考:AFP BB News プラスチック、劣化で温室効果ガス放出 米研究)

海洋プラスチックごみによる生態系への影響も大きな問題となっています。

【関連記事】【地球温暖化とSDGsとの関連性】原因や対策、私たちにできること

動物に絡みつき身動きがとれなくなる

海で暮らす生き物の中でも、アザラシやイルカ、クジラなど運動量の多い動物はプラスチック製の漁網が体に絡みつきやすく、最悪の場合は身動きがとれなくなり死に追いやられてしまいます。

こうした被害報告は3万件を超えていると報告されています。プラスチックごみ問題を解決しない限り、今後も被害件数は増えていくことでしょう。

(参考:Springer Link Deleterious Effects of Litter on Marine Life)

海洋生物の誤飲

また、プラスチック汚染が悪化すればするほど海の生き物の誤食率が高くなってしまいます。

海で暮らす動物や鳥、魚がプラスチック片を食べ物と間違えて飲み込んでしまい、窒息したり餓死したりする映像や写真を見て、胸を痛めた方も多いのではないでしょうか。

2016年、ドイツの海岸に打ち上げられて死亡したクジラを解剖したところ、胃の中に大量のプラスチックが発見されたことが分かっています。

そのごみは、13mの漁網や自動車のエンジンカバー、バケツの残骸などさまざま。

(参考:神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科(中国)海洋生物の涙 ―プラスチックの時代からの脱却を―)

コアホウドリの繁殖地となっているミッドウェー諸島では、親鳥が間違えてひなにプラスチックのかけらを与え続け、1万羽以上が死に至ったと報告されています。

(参考:北海道大学大学院水産科学院 ミッドウェー島で海のプラスチック汚染を知る)

生息環境が失われ、生態系バランスが崩れる

プラスチックごみは、生物の生息・生育場の減少をもたらします。海の生き物たちは生きるために、場所を移動しながら暮らしています。

ところが、現状の章でお伝えした還流に停滞するプラスチックごみは海の生き物達の移動を阻みます。そうなると、子を産み育てる生育場に辿り着けない生物もいるでしょう。結果、生態系バランスが崩れ、魚の数や、魚を捕食する動物の数に影響が出てしまいます。

2050年には魚の需要を上回るプラスチックごみが海に流出する見込み

環境省の調べによると、2010年の統計では世界192カ国から毎年約800万トンのプラスチックごみが海へ流れていることが分かっています。

2016年に開催されたダボス会議によると、今後対策を取らない場合、2050年には世界の海に暮らす魚の量よりも海洋プラスチックごみのほうが多くなると予測されています。

プラスチックごみは分解されずに蓄積され続ける

魚の重量よりも多くなるとは一体どのようなことでしょうか。

プラスチックはその性質上、分解されて自然に還ることはありません。そのため消えることなく地球上に残り続けます。つまり、毎年800万トンずつ流れ出る海洋プラスチックごみは永遠に海に存在し続け、やがて魚の量を上回ってしまうのです。

どんどん細かくなるプラスチックの影響

目に見えるプラスチックごみももちろん問題ですが、プラスチックが劣化し、目に見えないほど細かくなってしまった場合、さらなる脅威と化します。

それが、近年問題視されているマイクロプラスチックという存在です。

マイクロプラスチック問題とは?

マイクロプラスチックとは5mmよりも小さくなったプラスチックを指します。

2013年のアメリカ研究チームによる調査では、アメリカ五大湖には1kmあたり平均して4万3,000個のマイクロプラスチックが沈んでいると報告されています。マイクロプラスチックの成り立ちは2パターンあり、

- 製品から生まれる一次マイクロプラスチック

- 劣化によって細かくなる二次マイクロプラスチック

に分類されます。

これらがどのようにして出来上がるのか、どのようにして海へたどり着くのか、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

(参考:環境省)

一次マイクロプラスチック

一次マイクロプラスチックは、微細なサイズで製造されたプラスチックのことで、私たちが普段使用している製品にも含まれています。

例えば、

- スクラブ入り製品(化粧品・洗顔・研磨剤入り歯磨き粉・シャンプー等)

- マイクロファイバー(化学合成繊維の衣類・タオル等)

に使用されています。

生活の中で使われた一次マイクロプラスチックは排水溝から廃水として流れ海へたどり着くのです。一次マイクロプラスチックは粒子がとても細かいため、製品化された後の対策及び自然環境中での回収は困難であるとされています。

参考:環境省 海洋プラスチックごみ問題の動向 及び対策について

※補足 最近では環境汚染の悪化により、使用制限や販売規制をしている国や地域、企業が増えてきています。

二次マイクロプラスチック

一方で、二次マイクロプラスチックとは、レジ袋やペットボトル等の大きなプラスチック製品が自然環境の中で徐々に砕け細かくなったものを指します。

みなさんもこんな経験ありませんか。

洗濯物を干そうとした際に、プラスチック製の洗濯バサミをつまんだらパキッと割れて粉々になった。これがプラスチックが劣化し、二次マイクロプラスチックとなった瞬間です。

二次マイクロプラスチックが大量発生する理由

二次マイクロプラスチックを大量に生み出す理由は、紫外線が関係します。

- プラスチックごみが海を漂い、やがて砂浜へ打ち上げられると、照りつける紫外線や日光を受け劣化が進みます。

- そして雨や風によって砂と擦れ合うことで細かく砕け、マイクロプラスチックとなります。

- その後は、再び波によって海へ戻ります。

こうして海面と海岸を移動しながら二次マイクロプラスチックが大量発生するのです。では、マイクロプラスチックはどのような影響を与えるのでしょうか。

マイクロプラスチックの影響は?

プラスチックを製造する際には用途に適した化学物質が添加されています。化学物質によっては生物に害を与えるものもあるため、生物がマイクロプラスチックを体内に取り込んだ際の影響が懸念されているのです。

化学物質・環境ホルモンを吸着・含有するマイクロプラスチック

多くの場合、プラスチックを製造する際にはあらゆる場面に適した特性を出すために化学物質(難燃剤、酸化防止剤、防カビ剤など)が添加されます。海へ流出したマイクロプラスチックには添加剤が残留しているものが多く、同時に海水に溶け出しています。

また、プラスチックは残留性有機汚染物質 (POPs)を吸着することが分かっています。魚が海水中に溶け込んだ化学物質やマイクロプラスチックを体に取り入れてしまうと、それを食べる海洋生物や人間の体内にも入る可能性があります。私たちが捨てたプラスチックごみは巡り巡って私たちのもとへ帰ってくるのです。

更に、プラスチックに添加される物質の中には環境ホルモンが含まれているものもあります。

特に、ペットボトルの蓋には性や生殖機能に影響を及ぼすノニルフェノールという環境ホルモンの一種が含まれることがあります。

最近の研究では、環境ホルモンの摂取は肥満やアレルギーを引き起こすことも分かってきており、早急な対策が求められています。

(参考:令和元年度 第一回 国産水産物流通促進・消費拡大総合対策事業 令和元年12月18日開催 於:石垣記念ホール マイクロプラスチックと魚介類 ~正しい知識でリスクを確認し、魚食文化を守る~)

マイクロプラスチックは人間にも影響がある?

人間が魚類を介してプラスチックを摂食した場合、汚染物質は人体に蓄積してしまいます。

化学物質の中でも人間の内分泌系の働きに影響を与えると懸念されているのが、ビスフェノールAやノニルフェノールと呼ばれる環境ホルモンです。

これらは下記のプラスチック製品に使われています。

- ビスフェノールA

ポリカーボネート、エポキシ樹脂 - ノニルフェノール

塩化ビニル製製品(プラスチック製器具、容器包装、乳幼児用玩具、ペットボトルの蓋)

EU法REACH規則により使用が規制されていましたが、2019年時点ではペットボトルの大半に含まれていることが分かっています。

これらを人間が取り込んだ場合、

- 生殖機能の異常

- ガン発生率の増加

- 神経系、免疫系の異常

を発生させると報告されています。

ただ、プラスチックは基本的に魚の内臓に蓄積されており、大半は食べる際に取り除くケースが多いため、そこまで心配する必要はないとのことです。

とはいえ、小魚や貝など内臓を一緒に食べるものは摂取する可能性もあるのです。

海にプラスチックごみが増えている理由

ここまででプラスチックごみが与える影響を見てきました。これらの問題を解決するには海洋プラスチックごみを減らさなければなりません。そのためにもまずは原因を突き止めることが重要です。

海洋プラスチックごみの8割が陸由来

記事冒頭でお話した通り、海洋プラスチックごみの80%は陸上由来のものであることが分かっています。

陸から発生していると聞くと、人口密度の高い都市部からの流出が多いと思われがちですが、そうとは限りません。経済状態が不安定な地域や、インフラが整っていない地域からも海洋プラスチックごみが発生しています。

また、年々プラスチックの生産量も増えており、私たちの生活には欠かせないものとなりました。その分、ごみとして処理されるプラスチックも増加しています。

多くのごみが排出されても、回収設備が整っていなかったりごみの処理方法を知らない場合、適切な対処が出来ずにごみを放棄してしまうからです。

(参考:政府広報オンライン 海のプラスチックごみはどこから来るの?,環境省 海洋プラスチック問題について)

プラスチックごみが海にたどり着くまで

プラスチックごみは、先進国・途上国問わず、世界中から発生して海に流れ出ています。

ポイ捨てが川から流出して海にたどり着く

先進国のケースとして、

- 街中、川沿い、遊歩道、公園でのポイ捨て

- 災害によって流れ出るごみ

などのごみが雨風にさらされ、側溝をつたって野川の支流にたどり着き、流れに沿って海まで運ばれます。

貧困地域からのごみ流出の背景

回収設備やごみ処理施設が整っている先進国ですらこのような状況であるため、貧しい途上国でのごみの流出はさらに深刻です。途上国で不法投棄される理由は、

- 環境教育が十分にされていない

- ポイ捨てが当たり前になっている

- 処理設備が不十分

など、が挙げられます。

このなかでもポイ捨てに関しては、人々の知識不足に加え、習慣から抜け出せないことも関係します。

これまで途上国では、食品を包む場合は葉っぱを使用したり、果物であればそのまま持ち運ぶことが当たり前でした。これらはポイ捨てしても自然に還る素材です。そのため、ポイ捨てが習慣化しており、プラスチックが普及してからもその意識のままの人が多くいるのです。

また、ごみ箱が街中に設置されていない、収集する車が来ないという理由から、行き場のないごみが増え、海に流れ出る確率が高くなってしまいます。実際に海洋に流れ出るプラスチックごみをランキングを見ると、

- 中国

- インドネシア

- フィリピン

と開発途上国が並んでいます。

ここまで読んで、陸上のプラスチックごみが問題ならば、世界規模でプラスチックのリサイクル率をあげればいいのでは?と思われる方もいるかもしれません。

ところが、リサイクルも課題を抱えているのです。

プラスチックごみの課題

プラスチックごみはリサイクルでの再活用や、海外でのリサイクルのための輸出といった形で、解決しようとしています。しかし、リサイクルの仕方や輸出後の再廃棄など、課題も山積しています。プラスチックごみの課題を解説します。

リサイクルの種類

日本のペットボトルのリサイクル率は85.8%(2019年度)と言われています。しかし回収されたものが再びペットボトルとして再利用される訳ではありません。

リサイクル=すべて元の形に形成される、と思われがちですが、実はそうした方法は全体の23%にすぎないのです。使い終えたペットボトルのリサイクル方法は3種類あり、その内訳は、

- マテリアル リサイクル(23%)

- ケミカル リサイクル(4%)

- サーマル リサイクル(56%)

となっています。ではそれぞれのメリットとデメリットを見てみましょう。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルは一般的にイメージされるプラスチック容器、食品用トレイ、衣類、洗剤ボトルに生まれ変わるリサイクル方法で、全体の23%を占めています。

<主な用途>

プラスチック容器、食品用トレイ、衣類、洗剤ボトルなど

<メリット>

耐久性が高い、軽量、加工しやすいという汎用性の高さ

<問題点>

何度も繰り返し再生されることで劣化が起き、品質が劣ってくる。また分別や異物除去に手間がかかる。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、高温で熱分解して化学原料や石油にしたり、化学的に分解してペットボトルに戻す方法。燃料として使用する場合は次のサーマルリサイクルにもなります。

<主な用途>

ガス化、ペットボトル、製鉄所の還元剤、燃料

<メリット>

何度でも再生可能

<問題点>

加工時に莫大なエネルギーを放出

サーマルリサイクル

プラスチックを燃やして、それを熱エネルギーとして利用する方法。全体のリサイクルの半分を占める。

<主な用途>

発電、暖房、温熱供給など

<メリット>

埋め立てが減る、エネルギー量が増える

<問題点>

燃やす際にダイオキシンが発生する、燃焼後に鉛や水銀などの毒物が残る

(参考:プラスチック循環利用協会 プラスチックリサイクルの基礎知識2021)

リサイクルはエコな取り組みに感じますが、メリットだけでなくデメリットも含んでいることがわかりました。

続いては、海外に廃棄プラスチックを輸出することについて見ていきましょう。

日本のリサイクルの現状は?先進国ドイツの取組事例や個人でできることも紹介

日本のリサイクルの現状は?先進国ドイツの取組事例や個人でできることも紹介

廃プラスチックは海外に輸出

上記のリサイクル方法以外にも、廃プラスチックを海外に輸出する方法も取られています。

財務省の発表によると、2024年に輸出した廃プラスチックの総量は68万3,000トン。

輸出先は、

- マレーシアに26万1,000トン

- ベトナムに17万4,000トン

- 台湾に14万1,000トン

でした。(参考:日本容器包装リサイクル協会「プラスチックくずの輸出数量」)

廃棄プラスチックを輸出する目的は海外でのリサイクルですが、そこにも問題点が隠されています。

廃プラスチック輸出の問題点

廃プラスチックは、マテリアルリサイクルを前提として、主に東南アジアの国々へ資源として輸出されます。ところが、輸出先が再資源化の設備を整えているとは限りません。

その場合、廃棄プラスチックは活用されるどころかごみとなったり、リサイクルできないと判断された場合はそのまま海に廃棄されたりし、結果的に環境問題を引き起こしてしまいます。

どのようなものが使えないと判断されるの?

リサイクルできないと判断されるものは、食べ物で汚れたプラスチックやたばこの吸い殻が入ったペットボトルなどです。

これを受け、2021年1月にバーゼル条約の改定付属書が発行され、リサイクルに適さないプラスチックは輸出の際にその旨を相手国に通告し、同意を得ることが条件となりました。

プラスチックごみをリサイクルし再活用することはもちろん大切ですが、それだけでは問題の解決には至りません。今後は世界共通でプラスチックごみ自体を削減していくことが求められています。

では世界では実際にどのような取り組みがなされているのでしょうか。

次の項目に移っていきましょう。

世界のプラスチック問題への対策【EU・イギリス】

プラスチックごみを減らす取り組みは世界各国で行われています。その一部を紹介します。

廃棄物削減を目指した「プラスチック戦略」【EU】

欧州連合・EUでは廃棄物削減を目指して、使い捨てプラスチック製品の流通を禁止する「欧州プラスチック戦略」を2019年5月31日に策定し、2030年までに資源循環の徹底を目指す方針を掲げました。

さらに、2021年7月3日以降、プラスチック製や発泡スチロール製の使い捨て食品容器の市場流通を禁止する新規則が施行され、さらなる削減を目指しています。

これらを受け、欧州各国で積極的な取り組みを開始し、消費者の中でもプラスチックフリーへの関心が高まってきました。具体的に、ドイツの動きを見てみましょう。

使い捨てプラスチックの使用を全面禁止【ドイツ】

ドイツではEU新規則に向けて、2020年9月17日よりプラスチック製のストロー、カトラリー、容器、カップなどの使用を全面禁止にすると発表し、取り組みを開始しました。

その内容は、

- 綿棒の軸、カトラリーなどの使い捨てプラスチック全般の禁止

- ファストフードでのプラスチック製品禁止

- 化石燃料を原料とするプラスチック、植物由来や生分解性プラスチックの禁止

- リユース可能ボトルに判別用のラベリングを徹底

です。

プラスチックの代替品として採用されているのは木製のカトラリーや再生紙で作られた容器など自然由来のものです。

こうした取り組みから消費者の意識も年々高まり、プラスチックを使わないスーパーマーケットが注目を集めています。

プラスチックゼロ!ドイツのスーパーマーケット

ドイツベルリンにある「Original Unverpackt」は、プラスチック製の包装、容器を一切使用しないスーパーマーケットです。

店頭に並ぶドライフルーツなどのお菓子、小麦粉、お米、シリアル、ナッツ類、調味料、食用オイルは量り売りで販売され、持参した保存容器に入れて持ち帰ります。

地元から仕入れて新鮮な状態で販売されるため、賞味期限を保つための包装は必要ないのです。

大型スーパーマーケットにプラスチックフリーのストリート!イギリス

2020年にEUから離脱したイギリスでも2017年、大型スーパーマーケットの一部にプラスチックフリーの商品だけを並べたプラスチックフリーストリートが作られています。消費者は気軽にプラスチックを避けた買い物ができるのです。

世界のプラスチック問題への対策【アメリカ】

ここまではEUやイギリスでの取り組みでしたが、アメリカの取り組みもみていきましょう。

州、自治体ごとに規制実施【アメリカ】

アメリカ全体では州や自治体ごとに規制や開始年月が異なります。

カリフォルニア州では、2016年から小売店でのレジ袋配布を禁止し、生分解性のものや紙袋を有料化して提供しています。

さらに2022年1月からは、プラスチック飲料容器の提供を禁止する法律「AB-793」が施行されます。

この法律は、再生プラスチックの含有率を年間平均15%にすることを義務付け、その割合を2025年には25%、2030年には50%と引き上げながらリサイクルシステムの構築を目的に策定されました。

一方、ハワイ州では2020年にレジ袋を全面禁止、2022年からは飲食産業での使い捨てプラスチック製品と容器の提供を禁止する予定です。

これを受け、各企業も廃棄物流出削減に向けて製品開発を進めており、その中から一つ紹介します。

洗濯中のマイクロファイバーをキャッチ!アメリカの便利グッズ

衣類にもマイクロプラスチックが使われていることをお話しました。

アメリカでは、マイクロファイバーが海へ流出することを防ぐために、洗濯機専用の「コラボール」という丸いサンゴの形をしたグッズを開発しました。

コラボールは洗濯中の細かいごみや髪の毛、マイクロファイバーを絡みつけ、洗濯機からのプラスチック流出を防ぎます

日本のプラスチック問題への対策

次に日本の取り組みも見ていきましょう。

循環型社会形成推進基本計画

循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定めるものです。

同法の中で、本計画は概ね5年ごとに見直しを行うものとされ、平成30年6月には第四次循環型社会形成推進基本計画が策定されています。

第四次循環型社会形成推進基本計画の概要

天然資源の消費を抑え、環境負荷の低減することを目指すこの計画は、7つの柱で構成されています。

①経済的側面、社会的側面との統合を含めた「持続可能な社会づくりとの統合的取組」

②「多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化」

③「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」

④「適正処理の更なる推進と環境再生」

⑤「万全な災害廃棄物処理体制の構築」

⑥「適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」を掲げ、これらを支える

⑦「循環分野の基盤整備」

環境省

この計画の中でも、プラスチックに関する取り組みは適正処理の推進と環境再生の項目で「マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策」として掲げられています。

海洋プラスチックごみ対策アクションプラン

日本では他にも、海洋プラスチックごみ対策アクションプランが策定されています。

このプランでは、プラスチックごみの海への流出をいかに抑えるかをポイントとし、経済活動を制約せずに、廃棄物処理制度による回収、ポイ捨て・流出防止、散乱・漂着ごみの回収、イノベーションによる代替素材への転換、途上国支援などを率先して取り組むことで「新たな汚染を生み出さない世界の実現」を目指しています。

(参考:環境省「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」の策定について」)

このように、政府もプラスチック削減に向けて取り組んでいる最中ですが、企業の協力もなければ達成は不可能です。そこで次では企業の取り組みを見ていきましょう。

プラスチック問題に対する企業の取り組み

海に広がっているプラスチックごみの問題に向けて、日本の企業は解決に向けたさまざまな取り組みを行っています。

給水スポット設置でペットボトルを減らす「無印良品の水プロジェクト」

無印良品では、ペットボトルを減らす取り組みとして店舗内に給水スポットを設置し、マイボトルを持つ人を増やす取り組み「水プロジェクト」を開始しました。

フィルターで浄水された水道水を給水でき、マイボトルを持っている人なら誰でも利用することができます。

さらに専用アプリでは、無印店舗のほか、公共の給水スポットも知らせてくれるのでとても便利です。2021年5月時点で利用者は67,924人、20万本のペットボトル削減に貢献しています。

使い捨てプラスチックの廃止「IKEA」

スウェーデンの大手家具メーカーIKEA(イケア)では、2020年1月より店舗内のレストランで使われる使い捨てプラスチックを全廃、製品に使用するプラスチック素材を2030年までに再生可能な素材かリサイクル素材にする計画を進めています。

代わりに店舗のカフェやレストランで採用されているカトラリーは木製と紙製。どちらも持続可能な管理がなされた森林由来の木材を使用しています。

洗剤の量り売りでプラスチック容器削減「エコストア」

ニュージーランド生まれのエコストアは自然環境に配慮した洗剤やボディケア用品を販売するサスティナブルブランドです。

プラスチック削減の取り組みとして100ml単位で量り売りをするリフィルサービスを順次スタート。日本では21店舗(2021年9月時点)で実施されています。

リフィルステーションの特徴は、

- エコでプラスチック容器の削減

- ボトル商品よりも安く買える

- 100ml単位で欲しい分だけ買える

- どんな容器でもOK

環境に配慮される上にお財布にも優しいと、メリットがたくさんあります。気になった方はぜひ下記のリンクから実施店舗を探してみてくださいね。

プラスチックごみを削減するために私たちにできること

ここまで国や企業の取り組みを見てきましたが、プラスチックを削減するためには、個人でできることもたくさんあります。最後に個人でも取り組めるアクションを紹介します。

お気に入りのマイ◯◯運動!

など、今まで一度使ってすぐ捨てていたものをステンレスや天然の竹などに変えてみましょう!

マイバッグはプラスチックでできたものよりも、丈夫な布製を使うことをおすすめします。

「自然に還る」をキーワードに選択してみよう

物を購入する際、マイクロプラスチックが含まれているかどうかは見た目ではわかりません。ではどうするか。自然に還ると記載されている商品を意識して選ぶのも良いでしょう!

例えば洗濯洗剤。ベルギーの会社であるエコベールから発売されている洗剤は、

- 原料調達から廃棄にいたるまで全ての段階で化学物質を徹底排除

- ボトルは再利用可能なサトウキビ由来のプランタスティックを採用

エコベールの魅力は、原材料の調達や、水の使用量、CO2排出量までこだわっており、環境と人に対する優しさと強い意志が商品に反映されていることです。

筆者も長年使っていますが、優しい成分なのに汚れがしっかりと落ち、洗い上がりのゴワつきがないので気に入っています。他にも、最近注目を集めるヨガでも「自然に還る」を意識できます。

市販で売られている低価格のヨガマットには、化学物質であるビスフェノールAやノニルフェノールが添加されたポリ塩化ビニルというプラスチックが使われていることが多く、これらがマイクロプラスチックとなって海に流出した場合、生態系に影響を及ぼします。

筆者は毎日2時間、ヨガの時間を設けていますが、愛用しているのはmandukaジャパンのヨガマット。

- 100%天然ゴムで作られている

- 化学物質不使用

- 耐久性もある

- 廃棄の際は完全に土に還る

という性質を持っています。

このように、自然に還る、をキーワードにして選択することで、ごみ自体を減らすことができます。

【関連記事】【環境に優しい洗剤おすすめ21選】選び方と日本製/海外製別の人気製品をご紹介

海洋プラスチック問題に関するよくある質問

海洋プラスチックに関する質問や疑問をまとめました。

海洋プラスチック問題の原因は?

海洋プラスチック問題の主な原因として、地上のプラスチックごみが河川や自宅の排水などから捨てられて海に放出されることとされています。地上でのごみの排出に気をつけていれば、本来は発生しない問題といえるでしょう。

海洋プラスチック問題で個人ができることは何?

海洋プラスチック問題の対策として個人ができることは複数あります。たとえば、マイバッグを持ち歩きレジ袋を極力受け取らないようにしたり、割り箸・ストローなども自分のものを用意したりといったことができます。

また、手先が器用な人は海洋プラスチックを海沿いで拾ってきて、アクセサリーにするといったこともできます。環境への意識を忘れずに行動していれば、自ずと海洋プラスチック対策ができるようになるでしょう。

海洋プラスチックは観光業にも影響がある?

海洋プラスチックが増えると、景観が悪化したり汚れによる苦情が増えたりして、観光客の減少を招く可能性があります。結果的に観光業が衰退する原因となりかねないため、景観を守るための適切な対策が必要です。

海岸清掃や回収の効果はどれくらい?

海岸清掃は、波打ち際にたまるレジ袋や発泡スチロール、漁具などのマクロプラスチックを短時間で大量に除去でき、野生生物の誤食や絡まりを減らす効果があります。

漂着物の種類・量を記録することで発生源の特定や行政の対策にも役立ちます。いっぽう、砂に混ざった微細片や海上・海中を漂うマイクロプラスチックは回収が難しく、翌日の高波で再びごみが打ち上がることも多いです。

重機の入れ過ぎは浜の生態系を傷めるおそれもあります。清掃は必要ですが、根本対策は上流での発生抑制や使い捨て削減、漁具の管理強化、排水・雨水対策の整備だと押さえておくとよいでしょう。

世界ではどんな規制や国際条約が進んでいる?

世界では、国連でプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書の策定交渉が続いており、製品設計から廃棄までのライフサイクル全体を対象にする方向です。

既存枠組みでは、バーゼル条約の改正によりプラスチック廃棄物の越境移動が厳格化され、MARPOL附属書Vは船舶からのプラスチック排出を禁じています。

EUは使い捨てプラスチック指令で綿棒やストロー等を禁止し、キャップ一体化や拡大生産者責任、リサイクル材の利用義務を拡大中です。

米国は州ごとに袋禁止や容器デポジットが進み、アジア各国でもレジ袋有料化やEPR制度が広がっています。

海洋プラスチック問題とSDGsの関係

海洋プラスチック問題への対策はSDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」の達成につながります。持続可能な社会に向けた海・海の資源の守り方や利用の仕方を考えることで、美しい海洋環境を次の世代に引き継ぎます。

特に魚介類は、私たちにとっても大切な資源です。水産資源が枯渇しないよう、海洋プラスチックを少しでも減らして豊かな海を取り戻しましょう。

まとめ

本記事では、プラスチックごみ問題の現状や影響、リサイクル事情、世界の取り組みなどをお伝えしました。

プラスチック製品自体は私たちの生活に欠かせないものであり、今後も必要とされるものでもあります。私たちひとりひとりにできることは、プラスチック製品との付き合い方、向き合い方を変え、行動していくことです。例えば、マイ◯◯運動を導入して見るのが良いでしょう。

プラスチックごみ問題をみんなで解決するため、できることから始めてみませんか。ぜひ、本記事の内容を参考にして、海洋プラスチック問題についての理解を深め、解決に向けてできることを実践してみてください。

<参考文献>

〔特集〕海洋物理学の今マイクロプラスチックの海洋物理学 磯辺 篤彦

消費者庁「第1部 第2章 第3節 (3)プラスチックごみに対する消費者の意識」

経済産業省

EICネット環境用語 海洋プラスチック憲章

The NOAA Marine Debris Program Garbage Patches

海と船なるほど豆事典

環境省 平成22年度漂流・漂着ゴミ原因究明

環境省 海洋ごみとマイクロプラスチックに 関する環境省の取組

AFP BB News プラスチック、劣化で温室効果ガス放出 米研究

Springer Link Deleterious Effects of Litter on Marine Life

神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科(中国)海洋生物の涙 ―プラスチックの時代からの脱却を―

北海道大学大学院水産科学院 ミッドウェー島で海のプラスチック汚染を知る

Science Plastic waste associated with disease on coral reefs

東京環境経営研究所

株式会社ADEKAプラスチック用添加剤

東京農工大学 農学部 海洋プラスチック中の有害化学物質と その生物への移行

東京農工大学 マイクロプラスチックって何だ

政府広報オンライン 海のプラスチックごみはどこから来るの?

大阪教育大学附属高等学校 タイ王国におけるごみ問題に国民が向き合う方法とは ―絵本の制作によるリユース方法の考案―

環境省 海洋プラスチック問題について

プラスチック循環利用協会 プラスチックリサイクルの基礎知識2021

環境省 廃プラスチックの輸出に係る バーゼル法該非判断基準について

ジェトロ 2020年の日本の廃プラ輸出量、前年比8.6%減の82万トン

経済産業省 欧州プラスチック戦略について

DW Germany bans single-use plastic products

株式会社サティスファクトリー ハワイの埋立問題と プラスチック利用

環境省「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」の策定について」

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!