人生100年時代。健康寿命をのばしたいですね。

健康志向がますます高まる中、最近ライスミルクが注目を集めています。

本記事では、ライスミルクがなぜクローズアップされてきたのか、その特徴やメリット、デメリットを整理し、おすすめの商品やレシピを紹介していきます。

目次

ライスミルクとは

ライスミルクとはその名の通り、お米や玄米等が主原料の植物性ミルクです。基本的には、お米と水を混ぜ合わせたミルクを指します。

ライスミルクは第3のミルクとして注目

ライスミルクは、もともと乳製品や大豆アレルギーを持つ人、菜食主義者の間で普及してきましたが、最近ではその飲みやすさと使いやすさで人気が高まり、オーツミルクやアーモンドミルクと同様に牛乳や豆乳に代わる第3のミルクとして注目されるようになりました。

ライスミルクの味

ライスミルクは、原料による味の違いはあるものの、基本的には「あっさり控えめ」です。商品によっては、油や甘味料が加えられているものもありますが、どれも大きな癖はないと言えるでしょう。

そのため、そのまま飲むだけでなく、料理の材料や調味料としても幅広く使えます。

ライスミルクと甘酒の違い

ここで気になるのがライスミルクと甘酒の違いです!

どちらも原材料は同じですが、甘酒はお米に加えて米麹や酒粕を使って作るため、風味・味わいと栄養が違ってきます。また、酒粕を使う場合はアルコールが含まれます。

ライスミルクと甘酒の栄養素・カロリーを比較

ライスミルクと甘酒に含まれる栄養素とカロリーを比べてみましょう。

- ライスミルク:100g当たり タンパク質0.3g、脂質1g、炭水化物9g

- 甘酒:100g当たり タンパク質1.7g、脂質0.1g 炭水化物18g

市販のライスミルクの多くは、若干の油脂が加えられているので、脂質が多くなっています。

カロリーは同じく100g当たり、甘酒:81kcal・ライスミルク:46kcalと甘酒の方が高い傾向にあります。その理由として、酒粕を使って作られる甘酒の多くは、砂糖など甘味料を加えているものが多くなっているためです。

※商品によって異なります。

ライスミルクと甘酒の風味・味わいを比較

栄養分とカロリーの違いからも分かりますが、1番の違いは甘味です。感じる甘味が大きく異なり、あっさり控えめなライスミルク、濃厚な甘酒と言えるでしょう。

ライスミルクの原料と栄養価の比較

ここではもう少し踏み込んで、ライスミルクの原料について見ていきます。

ライスミルクの主原料は、白米・玄米・米粉・玄米粉のいずれかです。

白米と玄米の栄養価の比較

では、白米と玄米の栄養価を比較してみましょう。

| 食品成分 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 重量 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| kcal | g | g | g | g | g | |

| 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 342 | 14.9 | 6.1 | 0.9 | 77.6 | 100 |

| 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 156 | 60.0 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 100 |

| 穀類/こめ/[水稲穀粒]/玄米 | 346 | 14.9 | 6.8 | 2.7 | 74.3 | 100 |

| 穀類/こめ/[水稲めし]/玄米 | 152 | 60.0 | 2.8 | 1.0 | 35.6 | 100 |

| 穀類/こめ/[水稲穀粒]/発芽玄米 | 339 | 14.9 | 6.5 | 3.3 | 74.3 | 100 |

| 穀類/こめ/[水稲めし]/発芽玄米 | 161 | 60.0 | 3.0 | 1.4 | 35.0 | 100 |

※水稲穀粒→乾いた米の状態、水稲めし→米を炊いた状態

栄養面で見ると、玄米のほうが高いことが分かります。

また、玄米のもみ殻にはビタミン、ミネラル、ギャバ(アミノ酸の1種)が多く、濾さずに飲んだ場合は、食物繊維も多く摂ることができます。

玄米の色や風味も出るので、「香ばしい」と感じるかどうかは個人の好みによるでしょう。

白米、玄米のどちらの場合でも、炊いたご飯を使った場合は、生米から作ったものと比べ「もっちりとしている」と感じる方が多いと言います。また加熱しているため、自然な甘味が加わっています。

ライスミルクのメリット

ライスミルクについて分かったところで、メリットを見ていきましょう。

ヴィーガン・ベジタリアンにも対応

先述したように、ライスミルクは植物由来のミルクです。そのため、動物由来の食品を避けるヴィーガンやベジタリアンなどを実践している方でも口にできます。

牛乳や大豆アレルギーを持っていても飲める

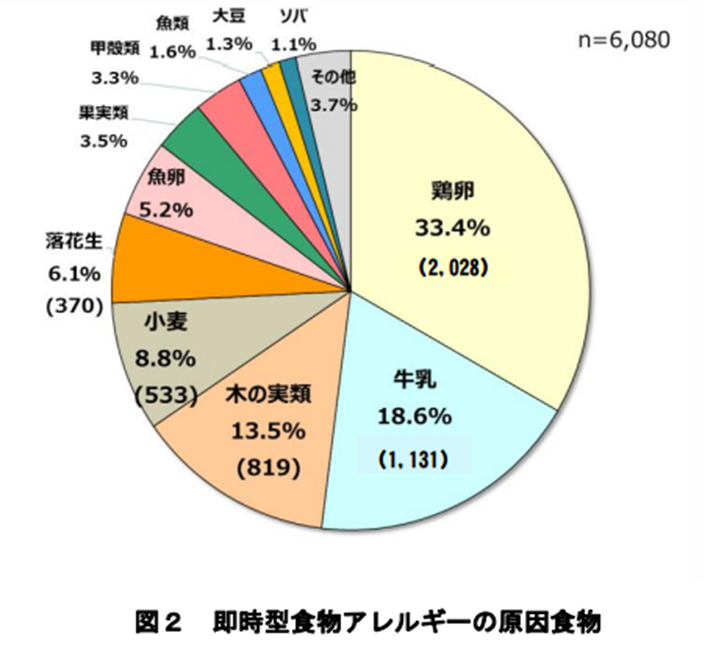

上の図は、消費者庁が調査してまとめた「即時型食物アレルギー(食べて2時間以内に症状がでるもの)の原因食物」です。牛乳の割合が多く、さらには豆乳の原料となる大豆も少数ではあるものの原因として挙げられています。

つまり、卵や乳製品、木の実類、小麦、大豆などにアレルギーを持つ方々にとって、ライスミルクは体に優しいミルクと言えるでしょう。

※米アレルギーを持つ方は、ライスミルクを飲まないようにしましょう。

腸内環境を整える効果も期待

ライスミルクには、

- 食物繊維が多く含まれる

- 小腸で吸収されにくいでんぷんが多く含まれる

などの理由から、腸内環境を整える効果も期待できます。

ライスミルクは環境にも配慮されている

ここまで見てきたメリットに加えて、ライスミルクは環境に配慮されていることも大きなポイントです。

第2次世界大戦後、栄養価が高い牛乳は多くの人々の栄養補給、特に子どもたちの体力・体格向上に寄与してきました。需要も高まり、現在は消費者がいつでも小売店で購入することができます。

しかし近年、牛乳は環境面での問題点も指摘されるようになってきました。

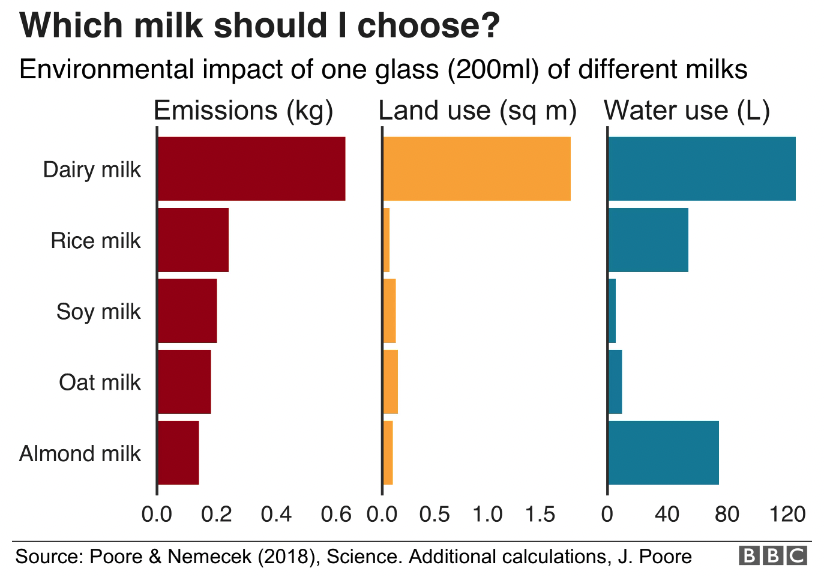

以下の図は、ミルクの種類ごとに環境に与える負荷をまとめたものです。

他のミルクと比較しても、牛乳が与える環境負荷が大きいことが分かります。その理由としては、主に次の点が挙げられます。

⑴排泄物から発生する温室効果ガス

牛乳はご存知の通り牛の乳です。この牛が環境に負担をかけていると指摘されているのです。

地球温暖化の原因である温室効果ガスは、約90%を二酸化炭素が占めています。そして残りの約10%がメタン・一酸化二窒素・フロンとなっています。

メタンと一酸化二窒素は、かなりの割合で農業分野から排出されています。牛乳と関わりのある畜産業においては、排泄物とその処理に関わる過程でこれらが排出されています。

これは一酸化二窒素に関するグラフですが、メタンについても同様の傾向がみられます。

つまり、牛乳を大量に消費することは、それだけ地球温暖化が加速してしまう可能性もあるため、

⑵畜産物の消費は「穀物」需要の増加を生む

ここでの「穀物」とは、家畜に与える飼料穀物のことです。

畜産物※1Kgの生産には、その何倍もの飼料穀物を与える必要があります。そのため、畜産消費量が増加すると、急激に穀物需要が増加するため、生産量も増やさなければなりません。生産量が増えればその分、温室効果ガスを排出したり水を使用したりと、環境への負荷が大きくなってしまうのです。

⑶食料自給率の問題

日本の品目別自給率をみると米のみほぼ100%です。しかし、日常食卓にあがる品目では自給率はとても低い現状です。

牛乳・乳製品は28%で、家畜の飼料の多くも輸入に頼っています。

農林水産省は、「食料自給率の向上のために、国民の皆さんが今すぐ始められること」として、米や米粉の利用を「自給率を1%上げるためのアクション」として推奨しています。

以上が、ライスミルクのメリットです。ここまで読むと、牛乳からライスミルクに切り替えることで、地球規模の課題を解決に導けるのでは?と感じる方も多いと思います。

しかし、ライスミルクは気軽に取り入れられないデメリットもあります。実際に取り入れる前に、その理由も確認しておきましょう。

ライスミルクのデメリット

ここでは、2つの面からデメリットを取り上げます。

まだ普及途上

牛乳はスーパーやコンビニ、駅のスタンドでも手軽に手に入れられますが、ライスミルクはなかなか目にする機会がありません。

ヨーロッパでは以前から普及しているものの、日本国内では製造を手がける企業が少ないのが現状です。最近では、大きな都市で少しずつお店に並ぶようになってきましたが、それ以外はオーガニック専門店やネット通販で購入することになります。

高価格で手を出しにくい

現状日本国内のライスミルクのシェアは、イタリアを始め外国産がほとんどを占めており、価格も高い傾向にあります。

いくつかの商品の価格を比べてみましょう。

いずれも1,000mlで

- RICE DRINK(イタリア・THE BRIDGE社) 780円

- 有機ライスミルク(イタリア・ALMATERRA社) 648円

- ライスミルク(フランス・イソラビオ社) 430円

- 発酵ライスミルク(国産) 540円

ネット通販で購入する場合は、送料の有無も考慮しなくてはなりません。

しかし元々米の自給率はほぼ100%。これから需要が高まれば供給も広がり、手軽な価格になることが期待できます。

おすすめライスミルク

メリットやデメリットを踏まえた上で、おすすめの国産ライスミルクを紹介します。

福光屋|発酵ライスミルク

発酵ライスミルクは、アレルギー・乳大豆・コレステロール・脂質に対してフリー、かつ無添加な商品として売り出されました。

発売元:福光屋(石川県金沢市)1,000ml 540円

白州屋まめ吉|にほんの米乳

白米とこだわりの軟水で仕上げ、主要7種類のアレルゲン物質を含まず、無添加・無調整をうたっています。

発売元:白州屋まめ吉(山梨県北杜市) 150g×12本 2,138円

キッコーマン|玄米でつくったライスミルク

キッコーマンの玄米ライスミルクは、国産玄米を原材料としています。

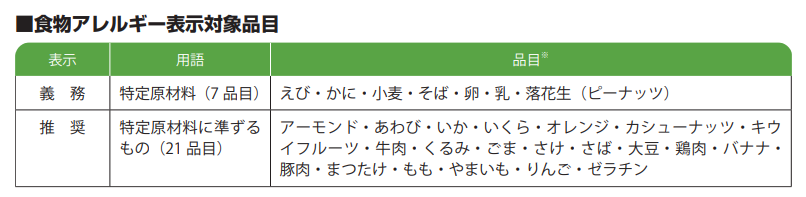

また、アレルギーの特定原材料28品目(下表参照)すべてを含んでいません。

発売元:キッコーマン 190ml 200円

「おすすめ商品を試してみたいけど、ライスミルクがどんな味かもわからないのにこの値段は難しい…」と感じる方も多いと思います。そこでおすすめなのが、一度自宅でライスミルクを作り、味見してみることです。ライスミルクは自宅でも簡単に作ることができます。次はその作り方を見ていきましょう。

ライスミルクの作り方

ライスミルクの作り方はたった3つのステップです。

ステップ①原料と水を混ぜる

まずは原料と水を混ぜ合わせます。

米・玄米・米粉と水の割合は次の通りです。

- 炊いた米:水=1:5

- 生米:水=1:25

- 米粉:水=大さじ1:100㏄

米粉の場合はステアするだけでもできますが、ご飯の場合はミキサーで。生米を使う場合は、ミキサーにかける前に水に浸しておきます。

ご飯の炊き具合にもよるので、加減しながらマイレシピを楽しんでください。

ステップ②濾す

続いては、①でできたものを濾しましょう。

食物繊維の摂取が目的で、沈殿物や浮遊物が気にならない方は、濾さずにそのまま味わってください。濾すことによって、そういったものが取り除かれ、よりなめらかなのど越しになります。

ステップ③味付け

②でできたライスミルクは、元々ほんのりとした甘味があります。料理に使う場合は、そのあっさり感をいかすことで、応用範囲が広がります。

飲み物として楽しみたい時は、さらにハチミツや塩を足すこともできます。シナモンパウダーなどを乗せて香りや風味を楽しむこともできます。

ホットで味わうこともできますが、加熱加減でドロッとするので、好みの加減を探してみてください。

ライスミルクの保存について

ライスミルクの保存についても確認しておきましょう。

工場で生産されたライスミルクは、殺菌や密封といった保存処理ができ、保存期間が長いものもあります。一方で、そのような処理が難しい家庭で作ったライスミルクは、早めに飲み切る方がよいでしょう。一度に2〜3日で飲み切れる分量だけ作ることをおすすめします。

おすすめのライスミルクの使い方

自宅で作ったライスミルクは、飲む以外にも普段の料理に活用できます。ここではいくつかレシピの例を紹介します。

牛乳の代わりにライスミルクを活用

シチュー、グラタン、ケーキやパンなどに使うミルクとして、ライスミルクを活用できます。寒い時期は、少し加熱することでとろみのあるポタージュなどのメニューにも応用できます。

甘味料・調味料の代わりに

デンプンが分解された糖の自然な甘味を持つので、甘味料の代わりになります。

砂糖やみりんの代わりに、調味料として使ってみても良いでしょう。

タンパク質を柔らかくする

肉料理の下処理をするときライスミルクで揉み込だり、ひき肉料理のつなぎとして使うと、米の酵素がタンパク質を分解するので、肉が柔らかくなり、食感もよくなります。

牛乳や小麦アレルギーのある方、ダイエットのために甘さを控えたい方には、代替えとして最適ではないでしょうか。

ヴィーガンではない方や成長期の方のための食事にライスミルクを活用する場合、別でカルシウムやタンパク質を補うことをおすすめします。

ライスミルクとSDGs13「気候変動に具体的な対策を」の関係

最後に、ライスミルクとSDGsの関係について確認しましょう。

SDGsは、近年メディアでも取り上げられる機会が増え、耳にしたことがある人も多いと思います。SDGsとは、2015年に国連で採択された国際的な目標で、持続可能な社会の実現を目指して17の目標と169のターゲットが掲げられています。

17の目標は、「社会」「経済」「環境」の3つの側面から設定されていますが、どれか1つの達成を目指せば良いというものではなく、すべてに同時進行で取り組むことが求められています。

ライスミルクの普及は、様々な目標の達成に貢献しますが、ここでは特に密接なかかわりを持つSDGs13「気候変動に具体的な対策を」との関係について説明します。

特にSDGs13「気候変動に具体的な対策を」に関係

SDGsでは、多くの目標で気候変動の解決を目指した文言が見受けられますが、とりわけSDGs13ではより具体的な対策を講じていくことに焦点が充てられています。

「ライスミルクは環境にも配慮されている」の章でも触れたように、畜産業が与える環境負荷は大きいものです。もちろん、これらに従事する方々もいるため、すべてをなくすことは現実的ではありませんし、目標8「働きがいも経済成長も」と反する内容となってしまいます。

つまり、私たちはほど良いバランスを見極めることが大切です。日常生活の中に、無理のない範囲でライスミルクを取り入れるだけでも、気候変動対策につながるでしょう。

【関連記事】SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の現状と私たちにできること、日本の取り組み事例

まとめ

牛乳、豆乳に次ぐ第3の植物ミルクとして人気が出始めたライスミルク。アレルギー対策になり、ヘルシーで、手軽に料理に生かせるのはとても魅力です。

ライスミルクを使ったレシピもたくさんみられます。日本人の主食としてなじみの深いお米を原料としているのもうれしいポイントです。

近年は、国産の商品も種類が増えてきています。これからどんどん手軽に、リーズナブルに手に入るようになることを願っています。

<参考文献>

厚生労働省

農水省大臣官房政策課食料安全保障室

温室効果ガス排出の現状等

<参考文献>

・お米と食の近代史

・21世紀の農業戦略

・環境・人口問題と食糧生産

・世界を養う

・肉食の終わり

・グレタと立ち上がろう

・ライスミルクの絶品レシピ

・SDGsクッキング

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。