SDGs10のゴールは「人や国の不平等をなくそう」です。

みなさんは日々暮らしている中で不平等だと感じる場面はありますか?人と比較しない人生は大切ですが、やはり人間である以上、社会の中で暮らす以上、誰かと比べることはごく自然なことです。

そこでもしあなたが雇用、賃金、ジェンダーなど、自分ひとりでは解決できない不平等さに気がついたとき、声をあげる権利があります。

そのためにもSDGs目標10を詳しくみていきましょう!

目次

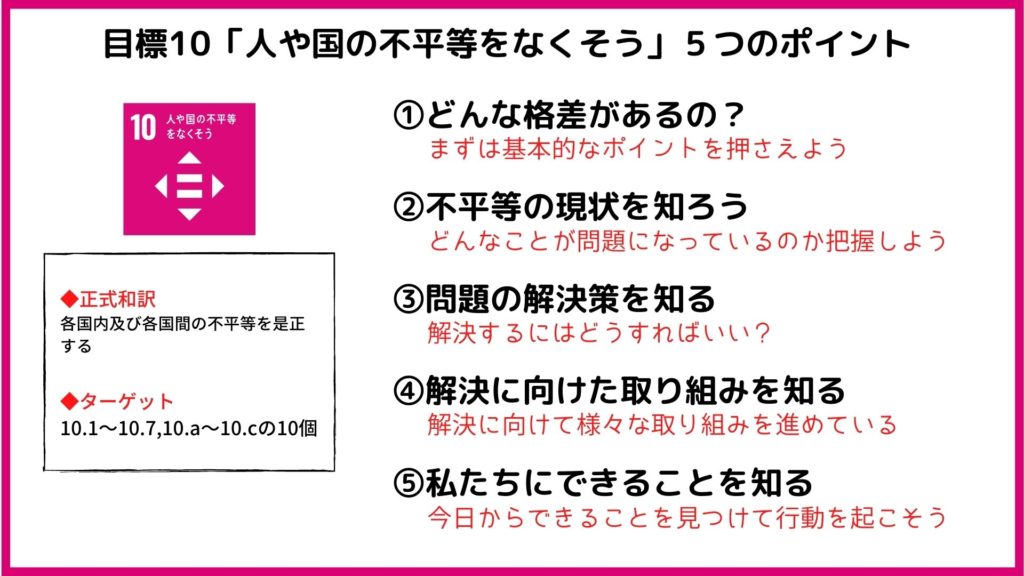

SDGs10 「人や国の不平等をなくそう」とは?

まずは、目標10について簡単に説明します。

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」についてわかりやすく解説

SDGs10の目標「人や国の不平等をなくそう」とは、国と国の間の不平等、国の中での不平等をなくすことを目指しています!

先進国と開発途上国の双方で貧富の差、性別や人種、伝統的慣習による偏見や差別をなくす必要があります。

と言っても難しく感じる人も多いと思います。そこで次に、SDGs10「人と国の不平等をなくそう」の理解を深めるためのポイントをまとめました。

SDGs10のポイントを画像で紹介

では、ここからより具体的な内容に踏み込んでいきましょう。

SDGs10のターゲット

目標10のターゲットは、1〜7の達成目標とa〜cの実現方法で構成されています。詳しく見ていきましょう。

| ターゲット | |

|---|---|

| 10.1 | 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 |

| 10.2 | 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 |

| 10.3 | 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 |

| 10.4 | 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 |

| 10.5 | 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 |

| 10.6 | 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 |

| 10.7 | 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 |

| 10.a | 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 |

| 10.b | 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 |

| 10.c | 2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。 |

目標10のターゲットは、目に見える格差解消だけでなく、すべての人が社会や経済の場に参加できること、社会的に不利な立場に置かれた人を守る政策を推進します!

今もなお世界中に根強く残る差別や偏見を早急に解決することが目標1、2のめざす貧困や飢餓をゼロにする手助けとなります。

さらに貧困による児童労働などの社会問題を解決するなどSDGs全体をゴールへ導くものが目標10なのです。

ではもう少し踏み込んで、目標10の重要性を知っておきましょう。

目標10がSDGsに必要な理由

不平等の解消は、その延長線上にある貧困や飢餓、ジェンダー問題解決の根本となり影響を与えるため、現状を理解し不平等をなくす取り組みを実践することが必要です。

賃金格差、性別、人種、民族にかかわらず、すべての人を世界の経済的な枠組に取り込み、健全な政策が求められます。

不平等の背景は、性別、年齢、障がい、人種、民族、階級、宗教などさまざまです。しかしながら世界中のあらゆる場所で「不平等」が残ります。

世界の最も豊かな10%の人々が全世界の所得の40%近くを独占している状態にあり、その一方で世界で最も貧しい人たちの所得は全世界の割合の2%ほどに過ぎません。

医療サービスや教育など暮らしに必要なサービスも、安い価格で受けられるかどうかは国によって大きな格差があり、同じ国の中に目を向けても収入格差の大きな広がりが見られます。

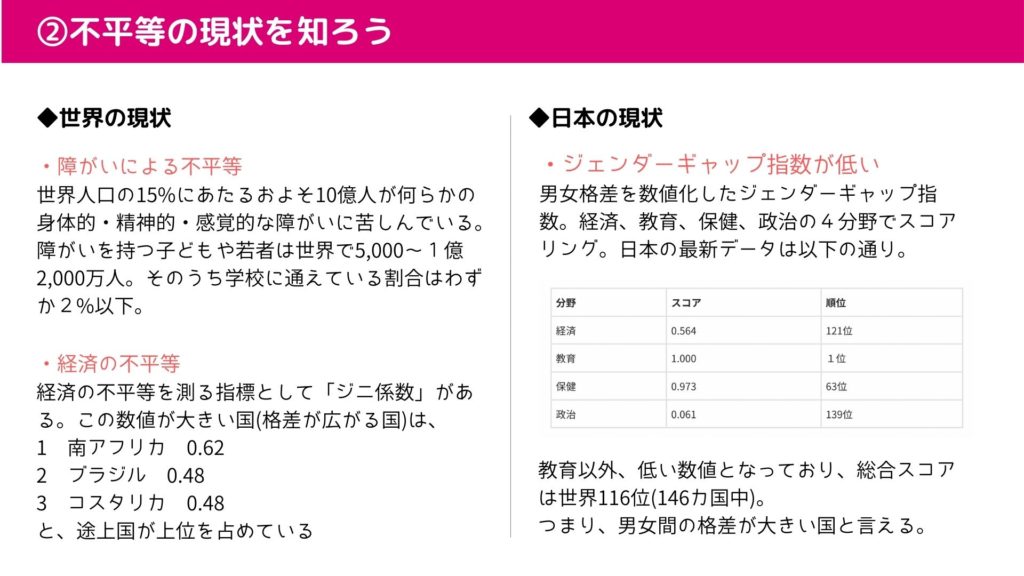

生まれ持った障がいによる不平等

世界人口の15%にあたるおよそ10億人が何らかの身体的・精神的・感覚的な障がいに苦しんでいます。障がいなどの生まれもった特性によらず誰もが平等な教育を受けられるようにするインクルーシブ教育が目指されています。

しかし、実際は彼らは社会の主流から取り残され、教育や雇用の機会を失い、社会的障がいを作られてしまいます。

障がいを持つ子どもや若者は世界で5,000~1億2,000万人いますが、そのうち学校に通えている割合はわずか2%以下です。(※2)

特に開発途上国においては障がいを持つ子どもは教育を受けるチャンスが少なく、例えばエチオピアの農村部では98%の子供たちが学校に通えていません!

慣習的な習慣による不平等

伝統的慣習もまた格差を広げる要因です。西アフリカ・サヘル地域の農村部では、農耕民と牧畜民の間で結ばれる野営契約という伝統的慣習があります。

野営契約では牧畜民の家畜が落とす糞で土壌改良を目指し作物を育てる栄養分とし、農耕民が牧畜民に報酬を支払います。ただ牧畜民に野営契約を依頼できるのは富裕層のみであり、多額の収入を持っています。

富裕層の畑は野営契約によって作物が育ちますが、そうでない貧困層の農地は養分がなく作物を生産できません。野営契約という伝統的慣習によって経済格差が拡大しているのです。

広がる貧富の差「99%のための経済」

貧困と不正を根絶するための持続的な支援・活動を90カ国以上で展開している団体オックスファムは、2017年の報告書で「99%のための経済」を発表しました。(※3)

世界では最も裕福な人(1%)がほとんどの富を所有していて、残りの99%の人との格差が広がっていおり、10人に1人が、1日2ドル以下(100円台)で生活することを余儀なくされているのです。

こうした現状が生まれた背景は、

- 大企業の活動が豊かな人々に利益をもたらす仕組みになっている

- 労働者や生産者が利益を搾取されている

- 大企業や豊かな人が最大限の利益を求めるためにタックス・ヘイブン(※)を利用している

- 裕福な人が各国の政策にも影響力を行使している

ことが挙げられます。

そこで発表された99%のための経済とは、最も裕福な1%の人以外の99%の人のための経済です。

雇用の安定と適正な賃金、ジェンダー平等を保証し、地球上の限りある資源を少ない範囲で活用し、世界中の子どもがその可能性を発揮できる経済社会を目指すものです。

富裕層のタックス・ヘイブンを終わらせること、労働者や生産者が正当な賃金を得られること、すべてのコミュニティに収益が届くビジネスモデルを作り支援することを必要だと報告書では言及されています。

さらに、男女平等に関しては女性が社会進出しやすい世の中に、さらに無償労働も評価の対象とすることがまとめられています。

貧富の差による命の格差

コロナ禍では、貧富の差がそのまま命の格差につながってしまいました。

アメリカミシガン大学の疫学助教ジョン・ゼルナー氏は、「感染症は不平等のリトマス試験紙」と言及しています。(※4)

これはどういうことなのでしょうか。

アメリカの新型コロナによる死者はホームレスの多いワシントン州シアトルで多く、生活環境が整っていないことや高齢者や慢性的な疾病を抱えているホームレスは重症化しやすいと伝えられています。

さらに低所得者は経済的な問題で通院することが困難で仕事を休むことを許されない場合が多いと指摘しています。

新型コロナの蔓延で浮き彫りになったことは、貧富の差で命の格差が広がったということです。

日本では2008年のリーマンショック以降、金融不安で経済的理由から病院に行けない人が増え、治療ができずに死亡した件数は2009年1年間で47件確認されています。

2017年では死亡した人の年齢は50〜70代が8割、無職や非正規雇用が7割を占めていました。経済的な理由から受診ができず、本来なら救えた命が貧富の差によって失われてしまったのです。(※5)

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs10達成のために世界の格差の現状と課題

目標10は国と国の間に立ちはだかる不平等と、1つの国の中で生じる人と人の不平等をなくすことを目指しています。

経済のグローバル化が加速するにつれ先進国と開発途上国の間で経済格差が生まれ、貧富の差が拡大しているため、地球規模での取り組みが必要なのです。

ジニ係数で考える所得の不平等

ジニ係数とは、社会での所得分配の不平等さを数値化したもので、数値が1に近いほど格差が大きいとされています。

- 南アフリカ(0.62)

- コスタリカ(0.48)

- メキシコ(0.458)

南アフリカはかなり不平等が大きいことがわかります。

ジェンダーギャップ

ジェンダーギャップ指数とは、経済、政治、教育、健康の4つの分野のデータから作られ、

- 0に近いほど完全不平等

- 1に近いほど完全平等

を示しています。

以前ジェンダーによる格差は、日本は先進国の中でも遅れをとっています。

>>トップに戻る場合はこちら

日本の現状と課題・不平等の原因

続いて、日本の格差の現状と課題や不平等の原因について簡単に見ていきましょう!

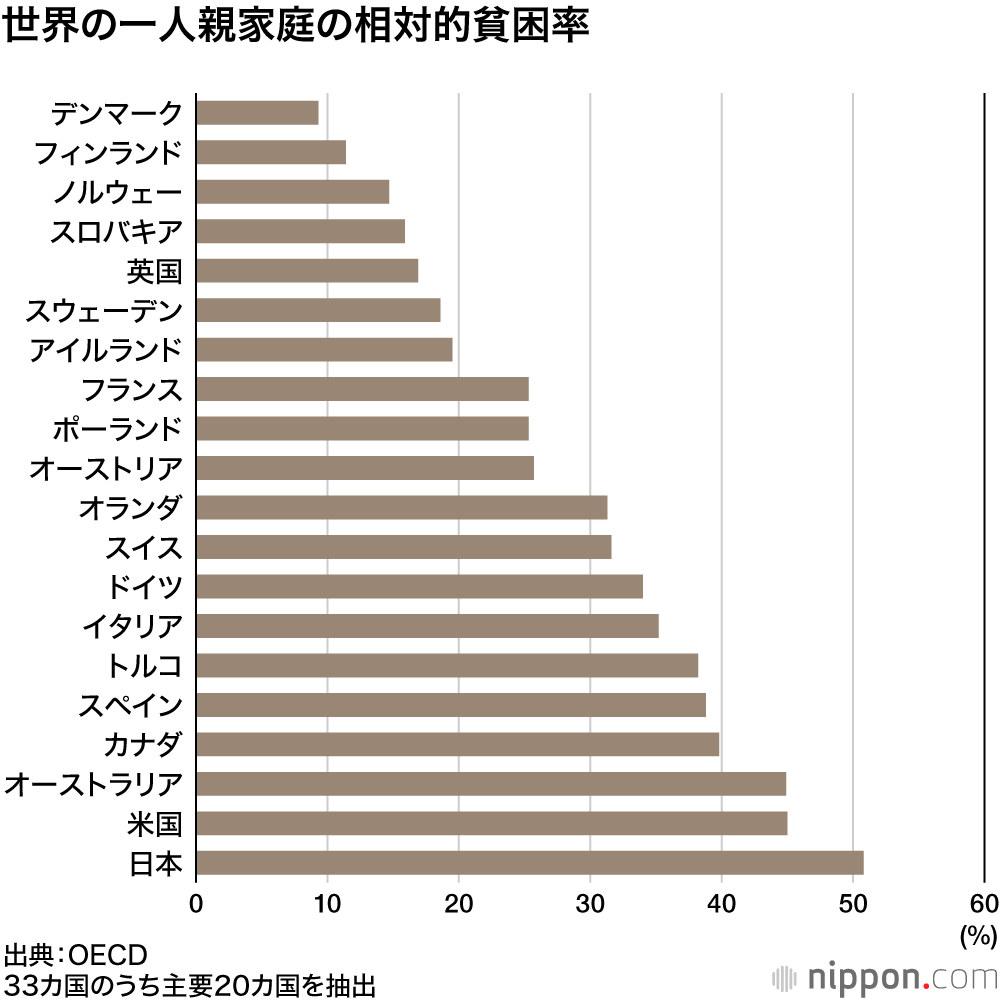

日本では相対的貧困が問題となっている

日本で貧困?と少し驚かれた方もいるかもしれませんが、実は高齢者層とひとり親世帯に増加しています。

日本は雇用形態によって格差が生まれやすいと言われており、雇用が正規か非正規かというのが所得を定める大切な要素になっています。

ここまでSDGs10の世界や日本の現状について述べてきました。もっと詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください!

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」の世界や日本の現状は?所得やジェンダーによる格差

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」の世界や日本の現状は?所得やジェンダーによる格差

では、世界ではどのような格差や不平等があるのか、簡単にみていきましょう。

>>トップに戻る場合はこちら

世界で起こっている不平等の問題点・解決策

国同士、国内においても格差や不平等の問題は広がっています。解決策はあるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

国を超えて考える移民の問題

移民問題とは、合法的に入国したとしても移住先や就業、賃金格差、社会保障が受けられないという不平等です。

2019年時点で世界の移民は2億7,200万人、世界人口の3.5%を占めています。移民理由はさまざまです。

- 元々の国の制度による所得格差や選択の不自由からの求職による移民

- 内戦被災による貧困からの移民

- 政治不安や紛争からの脱出

移民先での不平等の要因は、

- 不法入国が後をたたないため移民政策に反対する団体が出てくる

- 生涯税金を払い続けるか不明な移民に対して自国の負担を増やしているという考え方がある

- 治安悪化のおそれ

これに対しての解決策として、名城大学が「外国人との共生がもたらす未来と、そのメリット」をドイツの移民社会を例に移民受け入れの必要性が書かれています。(※11)

- 日本の人口減少を食い止めるきっかけとなり少子高齢化対策となる

- 日本語教育と日本語教師の養成を強化する

- 外国人を受け入れることで経済的にプラスに働き、ビジネスにおいては新しい風が吹く

- 日本国内においてグローバル化をめざせる

上記は日本国内において移民受け入れをすることで得られるメリットですが、世界に目を向けても同じように考えることができます。2億7,000万人の移民がもたらす影響はとても大きなものです。

不法入国や不法雇用などネガティブな側面が報道されがちですが、人材不足の解消やグローバル化、少子高齢化対策など世界的に見たメリットを報道することが不平等解決に向かうのです。

日本の難民受け入れ状況は?世界との比較や今後の課題・個人にできることも

日本の難民受け入れ状況は?世界との比較や今後の課題・個人にできることも

セクシャルマイノリティの不平等や差別

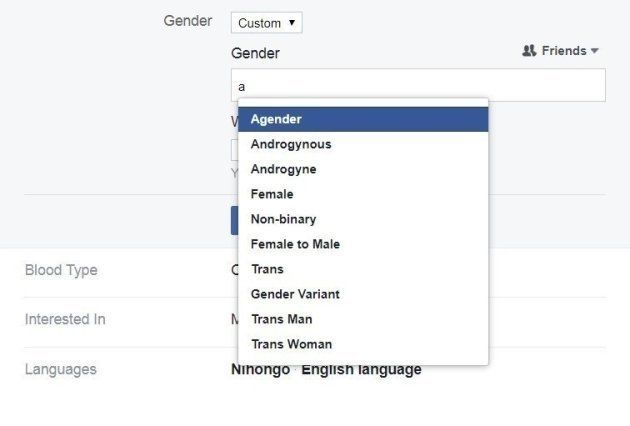

「性のありかた」を理由に差別や不利益を受けているのは女性と捉えられがちですが、そうではありません。LGBTや、LGBTQという総称も目にするようになりましたが、Facebookアメリカ版の性別欄は58種類あります。

Facebookでは、「トランスジェンダーの方々や男女という性別にあてはまらない方々が、フェイスブックというプラットフォームで自分のありのままのアイデンティティを表現することを応援しています」とコメントしています。

そもそも性の認識は個人によって異なり、枠にはめてカテゴライズすること自体が違和感だと理解する人が増えてきているのです。

ジェンダー格差

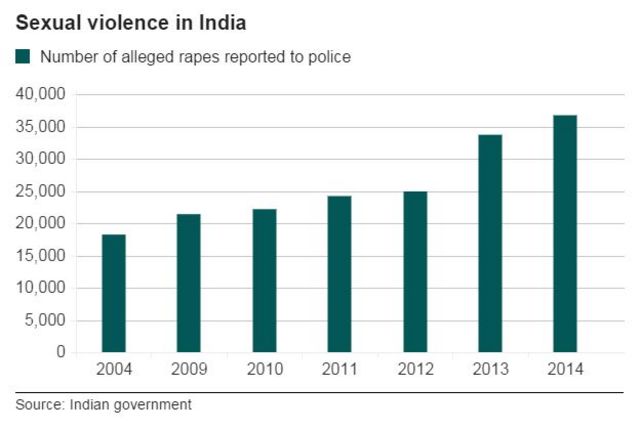

世界の中でも女性差別が根強いインドでは身分の違いから二重の差別に苦しんでいます。

根付く宗教身分制度のカースト最下層の少女たちはまともに教育を受けることができず格安の賃金で労働を強いられ、性的暴行の被害者になることも珍しくありません。

上記はインドで通報のあった件数ですが、残念ながら実際の発生件数はデータに示されるよりもはるかに多く、被害者本人が被害届を出せないケースが問題となっています。

2021年には通報件数さらに増え年間42万8000件に上ると言われています。

なぜ被害届を出せないのか。

その理由は性的暴行被害に対するインド社会の偏見はすさまじく、自分や家族が恥辱を受けるなど偏見の対象となり、勇気を出して名乗り出たとしても加害者よりも非難されることにあります。加害者よりも被害者が責められる社会、信じがたいでしょうが事実です。

そんな理不尽極まりない社会を変えるために立ち上がったのは修道女シスター・チャンドラでした。

彼女はシャクティ・フォーク・カルチャーセンターを立ち上げ差別や偏見のない社会づくりに貢献したのです。

- ダリットの少女たちを受け入れるセンターをつくる

- 少女たちに民族舞踊を教え舞踊団を組織し公演活動をする

- 差別や偏見を受けてきた少女たちに自信をもたせ、問題を社会に訴える

古くからダリットで信仰されてきた土地の前で少女たちは踊り、芸術的な力を引き出します。それまで受けてきた抑圧から解放されるように、抑圧を受けてきたことを象徴する太鼓・パレイを鳴り響かせます。

差別と偏見を社会に訴えかけること、差別を受けてきた人々が自信を持つこと、ダリットの少女たちの舞踊はこの2つを同時に叶える手段となったのです。

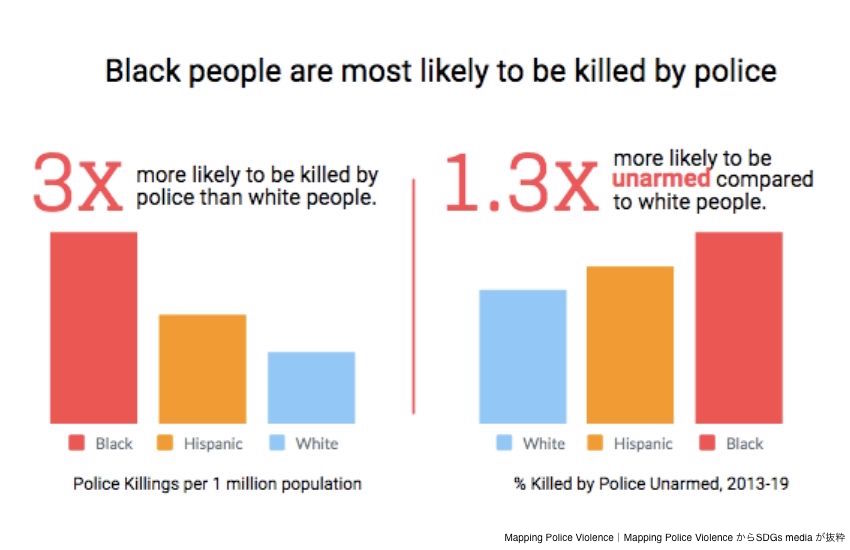

人種差別

2020年5月、アフリカ系アメリカ人のジョージ・フロイドさんが偽札を使用した疑いで白人警察官に首を抑えられ窒息死した事件がありましたね。

世界中で起こっている黒人差別の反対運動のきっかけとなりました。

2013年から2019年の統計によると、

- アメリカ人口の76.3%が白人

- アメリカ人口の13.4%が黒人

白人人口が多いにも関わらず、黒人は白人より警察に殺害される確率が3倍に膨れ上がるのです。また、警察の偏見により黒人男性は白人よりも職務質問されやすく身体検査をされる傾向にあります。

人種差別には中立だ、と主張するだけでは差別社会はなくなりません。差別解消に求められる行動は、大きな行動でなくても自分ひとりでできる行動から始められます。

- 人種差別について固定観念はないか、自分の価値観を分析する

- 身近な人と人種について話してみる、考え方の違いを知る

- Black Lives Matterなど人種差別解消団体の募金や署名に携わる

差別や偏見は個人の固定観念が集まって社会となって生まれるのです。黒人への差別の撤廃を訴える公民権運動の指導者であり、非暴力を唱えたキング牧師の言葉に次のものがあります。

「最大の悲劇は、悪人の圧制や残酷さではなく、善人の沈黙である。」

“The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people.”

何もしないということは黙認するということです。ニュースやメディア、他者の固定観念など外部の影響を受けずに自らが考えることが人種差別を解決するのです。

働いても稼げない不平等な現実

働いた分だけ正当な賃金がもらえる。というのは私たちの生活の中では当たり前の権利ですが、世界に目を向けてみるとそうではありません。

たとえば私たちが毎日着る衣類・コットン。世界70カ国で1億世帯がコットン生産に従事していて、そのほとんどはインドや西アフリカ、パキスタンといった開発途上国です。

コットン業界は先進国に有利になる不平等な構造が存在し、生産者は非常に低賃金で労働を強いられています。インドでは親の借金を返すため、家計を助けるために少女が働かされ児童労働が社会問題となっています。

コットン畑で働いた少女の賃金は日給30ルピー(日本円で75円)程度。さらにコットンに使われる殺虫剤や農薬で中毒死や健康被害で苦しみ、治療代としてさらに借金を重ねてしまい教育を受ける機会もありません。

人々が平等に正当な賃金を受け取るには、公正な取引が行われているフェアトレード商品を購入することが私たちがすぐにできる行動です。

消費者がものを購入する際に、この商品はなぜ安いのかを考える必要があります。

フェアトレードに関しては後ほど詳しくご説明しますが、コットンだけでなくコーヒー、チョコレート、お茶、スポーツ用品などさまざまな商品が存在します。

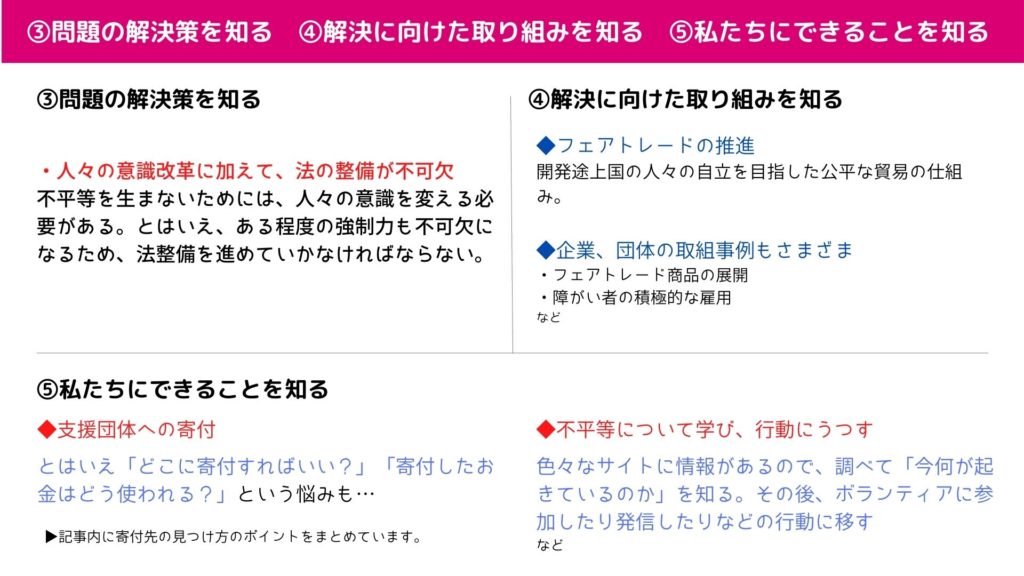

世界中で広がる不平等や格差、偏見に対する対策は、ひとりひとりの固定観念の除去から始まり、社会全体で不平等をなくしていくことが重要になってきます。

オーガニックコットンとは?メリット・デメリットやおすすめのタオルやパジャマブランドを紹介!コットンとの違いも簡単に解説

オーガニックコットンとは?メリット・デメリットやおすすめのタオルやパジャマブランドを紹介!コットンとの違いも簡単に解説

SDGs10の達成に向けて日本・世界の企業の取り組み事例

SDGs10の達成に向けて、日本や世界の企業は取り組みを行っています。一例を紹介すると、ピープルツリーはフェアトレード商品を扱う代表的なブランドです。

フェアトレードは労働者に対して適切な賃金が支払われるため、労働による格差をなくすことができます。さらに、ピープルツリーの商品が購入され得られた利益は、貧しい家庭の子どもたちが通う学校や地域開発にあてられます。

具体的なSDGs10のための企業の取り組みについてはこちらの記事で解説しています!

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」日本や世界の取り組み事例|フェアトレードや平等な雇用

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」日本や世界の取り組み事例|フェアトレードや平等な雇用

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」に対して私たちができること

ここまで見てきたように、SDGs10は多くの問題を抱えています。では、この目標を達成するために、私たち個人でできることはあるのでしょうか。

寄付してみよう

「個人ができる行動」と聞いて真っ先に思いつくのが「寄付」ではないでしょうか。

小学校のときは毎年「赤い羽根募金」があったり、コンビニなどのレジ横に募金箱があるなど、寄付は私たちにできる一番身近なアクションです。

炊き出しボランティア

炊き出しを行うことは、単に食事を提供するだけが目的ではありません。ホームレスの方が生活する場所を訪問し、安否を確認する意味もあります。

これを継続することで顔や名前を覚えてもらって信頼関係を築いていくことができるのです。そうすることで抱樸の活動内容を知ってもらって、炊き出し以外の活動も利用してもらえることにつながります。

路上生活とは食事の面だけではなく、精神的なサポートも必要なのです。

抱樸以外にも、ホームレス支援を行っている団体は全国にあります。「炊き出し ボランティア 地域名」で検索して、お近くの炊き出しに参加してみてはいかがでしょうか。

気になる団体を見つけて、積極的にボランティアに参加してみてくださいね。

ソーシャルグッドな買い物を意識しよう!

普段あなたが何気なくしている買い物は、「投票」です。

その商品が自然環境を破壊して作られたものなのか、それともあなたがその商品を買うことで弱い人をサポートできるものなのか、知る必要があります。それを知った上で、社会的によい商品を選ぶことで、活動を応援することができます。

フェアトレード商品などを選び、ソーシャルグッドな買い物をしましょう!

学ぶ、知識を身につける

目標10「人や国の不平等をなくそう」ですが、私たちに知識がないことから無意識で差別してしまったり、不平等を生み出してしまっていることもあるかもしれません。

世界の状況は刻々と変わっています。その時々の最新情報を得て、私たち1人1人が常に学び続ける必要があるのです。そして知識を得ることで、防げることがたくさんあるはずです。

イベントやセミナーに参加する

多くの団体やNGOで不平等に関する啓発イベントやセミナーを開催しています。

メルマガやSNSで学ぶ

今までに紹介した団体の中でも、メルマガやSNSで定期的に情報発信している団体がたくさんあります。

メルマガは登録するだけ、SNSはフォローするだけで、自分の好きな時間やスキマ時間に活動をチェックすることができるので、とても手軽ですよね。

発信する

最後に紹介するのは、SDGsを身近な人と話すことや、発信することです。家族や友人などと積極的に意見を交わすことは、世界を変える第一歩になります。

ここでは簡単にSDGs10達成のためにできることを紹介しました。

「SDGs10のために私たちにできること」の記事ではおすすめの募金団体の紹介やボランティアの参加方法などもっと詳しく紹介しています。

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」私たちにできること|おすすめの寄付先やボランティアを紹介!

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」私たちにできること|おすすめの寄付先やボランティアを紹介!

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs10に関するよくある質問

ここでは、SDGs10に関するよくある質問に回答します。

私たち個人がSDGs10に貢献できることはある?

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」は、政府や国際機関だけでなく、私たち一人ひとりの行動によっても推進できます。

たとえば、外国人や障がい者、高齢者など、社会的に弱い立場にある人への配慮を日常生活で意識することが第一歩です。また、多様性や人権について学ぶ、フェアトレード商品を選ぶ、差別的な言動をしない・見過ごさないといった行動も、身近にできる取り組みです。

SNSや消費行動を通じて、社会の不平等に目を向け、共生を意識した選択をすることが、SDGs10への貢献につながります。小さな意識の積み重ねが、社会全体の価値観を変えていく力になります。

移民や難民問題はSDGs10とどう関係している?

移民や難民問題は、SDGs10が掲げる「国境を越えた不平等の是正」と深く関係しています。世界には、紛争や貧困、気候変動などが原因で自国を離れざるを得ない人々が多く存在します。

そうした人々は、新しい土地での生活においても教育・医療・雇用などの面で不平等に直面することが少なくありません。SDGs10では、こうした状況を改善し、すべての人が平等な権利と機会を持てる社会を目指しています。

たとえば、受け入れ国での法整備や多文化共生政策の推進、差別のない環境づくりなどが重要な取り組みです。移民・難民の尊厳を守ることは、グローバルな平等実現への大きな一歩です。

SDGs10と他の目標との関係性は?

SDGs10「不平等をなくそう」は、他の目標とも密接に関連しています。たとえば、目標1「貧困をなくそう」とは経済格差の是正という点で強くつながっており、貧困層への支援や公平な社会保障制度の整備は、どちらの目標にも効果をもたらします。

また、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」とも深く関係しており、性別による賃金格差や教育・就業機会の不平等は、社会全体の格差問題にもつながっています。

SDGsの目標はそれぞれ独立しているようでいて、相互に影響し合っており、不平等を是正することで他の分野の改善にもつながるのです。包括的な視点での取り組みが求められます。

SDGs10の目標達成のために子供にできることはある?

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」という目標は、大人だけでなく子供にも関係があります。子供ができることとして大切なのは、まず「違いを認める心」を育むことです。

国籍・性別・障がいの有無などに関係なく、すべての人を平等に接することが、不平等をなくす第一歩になります。たとえば、いじめや差別をしない、困っている友達に手を差し伸べる、多様な文化や背景を学ぶといった日常の行動が大切です。

また、絵本や学校の授業を通じて「公平さ」や「思いやり」の大切さを知ることも大きな学びになります。子供の頃からこうした意識を持つことで、未来の社会に貢献できる力が育っていきます。

まとめ

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」では、貧富の差や移民問題、差別が問題の焦点になっています。貧富の差は現在でも激しく、世界の貧しい人の半分では36億人の資産を世界の上位8人が占めていると言われています。

人間は、不平等があるがゆえに、プライドを傷つけられ物事の達成意欲が低下し生きる気力さえも失ってしまいます。不平等がある以上、貧困や飢餓の削減は困難になりSDGs全体のゴールから遠ざかってしまいます。

世界で起こっているさまざまな不平等を示すと、

- 移民

- ジェンダー格差

- 雇用格差

- 賃金格差

上記のような不平等が起こる背景は、性別、年齢、障がい、人種、民族、階級、宗教の違いからです。自分と他者は、育ってきた環境も言葉も考え方も違います。

そうした違いを認め合うことが、不平等をなくす一歩なのです。

SDGs目標10は、国と国との間、また国の中での不平等をなくすことで経済発展や貧困解決をめざし、SDGs基本理念である「すべての人々とともに」を強く反映させます。

私たちの話し方や伝え方、物事の進め方や価値観に関しても不平等はゼロではありません。不平等をなくすには、個人の価値観を整理することから始まります。

何が不平等で、どうなることが平等なのか、周りの人と話し合ってみましょう。コミュニケーションは受け取った側の感情で決まります。

あなたが人と会話をする際、差別や偏見を持っているつもりでなくても、受け取った相手が不平等を感じてしまったのならば、「差別された、偏見の目で見られた」となります。

人と人のコミュニケーションはとても繊細。身近な場所から不平等をなくすには、

- 身の回りにある差別や偏見を見つけてみる

- 自分が差別していないか考える

- 自分が差別されていないか考える

- 個人の価値観を身近な人と話し合ってみる

さらにアクションとして、フェアトレード商品を見つける、購入してみる、イベントが開催されれば参加してみる、につなげます。

個人を大切に思う気持ちが、差別や偏見、不平等をなくす一歩です。そこから世界で起きている不平等を現状を共に打破していきましょう!

参考文献

※1 http://www.kfaw.or.jp/wp-content/uploads/2019/05/KFAW_workingpaper_2018_3_Oda.pdf

ターゲット引用:https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/17goals/10-inequalities/

※2 https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/17goals/10-inequalities/

※3 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620170/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf;jsessionid=61EB5E7D17257E1012E30EFE71849216?sequence=1

※4 https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/031700177/

※5 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35065400W8A900C1000000/

※6 https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm

※7 https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

※8 https://www.works-i.com/column/teiten/detail028002.html#:~:text=%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%B3%83%E9%87%91%E6%B0%B4%E6%BA%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B,%E4%BE%9D%E7%84%B6%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%84%EF%BC%88%E5%9B%B31%EF%BC%89%E3%80%82&text=%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%82%82%E3%80%811%E5%89%B2%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

※9 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/ishiki/kekka2.html

※10 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

※11 https://www.meijo-u.ac.jp/sp/meijoresearch/feature/post_5.html

※12 https://wfto.com/

※13 https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12252383_01.pdf

※14 https://www.fashionrevolution.org/about/

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!