住宅の屋根やビルの屋上に、ソーラーパネルが取り付けられているのをよく見るようになりました。最近では、農業でも活用されており、ソーラーシェアリングという取り組みが特に注目を集めています!

この記事では、ソーラーシェアリングの詳しい解説や、メリット・デメリット、導入方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

ソーラーシェアリングとは

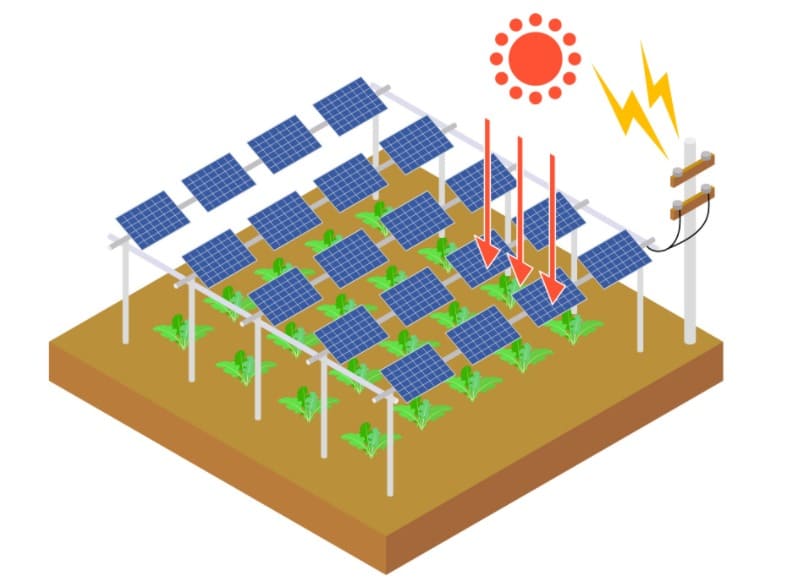

ソーラーシェアリングとは、農業と太陽光発電を組み合わせた言葉で、農業をしながら太陽光発電で電気を生み出すことを言います!

農業と太陽光発電を組み合わせた事業

ソーラーシェアリングでは、農地に2メートル以上の支柱を立て、上部空間に太陽光発電設備を設置し、農業を営みながら(営農)太陽光発電を行います。(この発電設備は、「営農型発電設備」と呼ばれています。)

事業者は、農業と太陽光発電の両方から収入を得ることで、農業経営の安定が期待できます。さらに農業の振興、そして地域再生にもつながると注目されているのです。

ソーラーシェアリングは日本発

ソーラーシェアリングは日本発の考え方で、長島彬氏が植物の光飽和点に着目した構想です。

植物の光合成には光が必要ではあるものの、適切な量を越えると害を与えると言います。このときの光の強さを光飽和点と呼びます。

長島氏はこの光飽和点に注目し、光合成に使われない太陽光を発電にシェアすることで、無駄なく活用できるのではと考えました。

この発案は、2004年に特許として出願され、2005年の公開後、誰もが無償で使用できるようになっています。

ソーラーシェアリングに向いている農作物

ソーラーシェアリングでは、農地の上にソーラーパネルを設置するため、日影ができます。そのため、どのような作物でも栽培できるわけではありません。

以下では、実際に栽培されている作物の一例をまとめています。

- 穀物

米、大麦、小麦 - 野菜

大豆、キャベツ、レタス、ニラ、ショウガ、白菜、ピーマン、ナス、ブドウ、サツマイモ、ジャガイモ、サトイモ、明日葉、小松菜、大根、人参、ニンニク - 果物

イチゴ、ブルーベリー、ミカン、梨、ブドウ、モモ - その他

落花生、茶、牧草

ソーラーシェアリングで栽培できる作物に規制はないため、多くの農作物を栽培できるのも特徴です。

日本のソーラーシェアリングの普及率

では、ソーラーシェアリングは日本でどれほど普及しているのでしょうか?

日本でのソーラーシェアリングは増加傾向にある

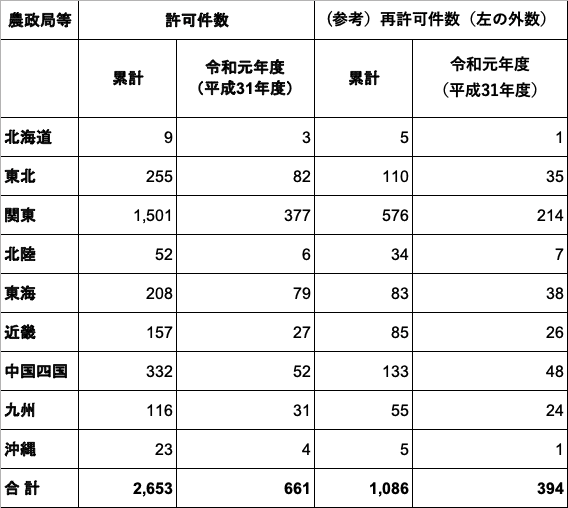

農林水産省の調べによると、平成25年4月からの累計営農型発電設備の設置実績は、全国で2,653件です。

【営農型発電設備の設置に係る許可実績(都道府県別)について(令和2年3月末現在)】

そのうち、令和元年度の新規許可数は661件と過去最高の件数になりました。

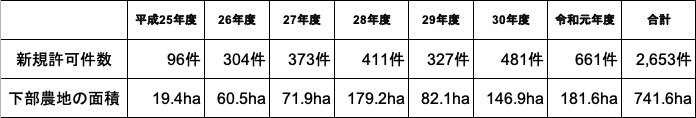

過去7年を見てみると、平成25年の96件から翌年に304件と3倍になっていることから、増加傾向にあると言えます。

【営農型発電設備を設置するための農地転用許可件数(年度毎)】

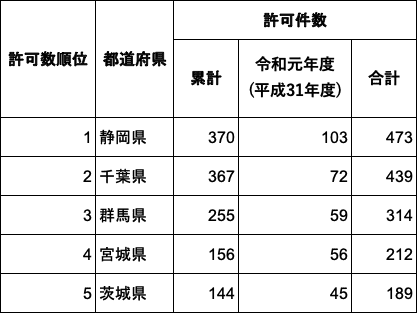

都道府県別では、[新規][累計]ともに、静岡県、千葉県、群馬県の許可数が多く、千葉県、静岡県は、累計でそれぞれ370件に達する勢いです!

【営農型発電設備の設置に係る許可実績(都道府県別)上位5県(令和2年3月末現在)】

富山県の累計件数0件や、東京都の4件など、都道府県によって導入状況が分かれるところではあるものの、全国的にみるとこれからも増えていくことが予想されます。

ソーラーシェアリングのメリット

ソーラーシェアリングが増え続けていることが分かったところで、導入するメリットにはどのようなものがあるかを見ていきましょう!

メリット①荒廃農地や耕作放棄地の再生利用

日本では、高齢化や労働力不足・農地の担い手不足から、荒廃農地や耕作放棄地が増加しています!

令和元年11月30日時点における荒廃農地面積は、全国で約28.4万ヘクタール。このうち「再生利用が可能な荒廃農地」は約9.1万ヘクタール(農用地区域では約5.6万ヘクタール)です。※2

農林水産省は、この広大な荒廃農地での営農型発電設備の規制を緩和し、従来の「農地における作付面積10アール当たりの収穫量が、同じ年の地域の平均的な収穫量と比較しておおむね2割以上減少する場合」という要件に、「荒廃農地を再生利用する場合を除く」と付記して改正しました。※3

これに伴い、事業者が荒廃農地にソーラーシェアリングを導入するハードルを下げ、農地の再生、維持・管理を進めて、土地の有効活用につなげたいとしています!

メリット②農地の上部空間を有効利用できる

ソーラーシェアリングの発電設備のうち、光を受けるソーラーパネルは、農地の上に設置するため、広い空き地を確保する必要がありません。作物を育てながら、空いた空間を有効活用できるのです。

農林水産省は、ソーラーパネルを支える支柱の高さについて、良好な営農条件が維持されるよう、農業者が立って農作業を行うことができる高さ、もしくは農業機械等の利用が可能な高さとして、最低2メートル以上を確保することと明示しています。そのため、農業機械等を使用した農作業も可能です。

また、ソーラーパネルを農地の上に設置することでできた日影は、農業者が作業しやすいという利点もあります。

メリット③農業以外の収益確保にもつながる

天候に左右される農業では、安定した収益を確保することは重要な問題です。その点、ソーラーシェアリングにより得られた電力を売って収益化し、その支えにすることは、大きな意味があります。

例えば、千葉県いすみ市の五平山農園では、10アールの農地でブルーベリーを栽培しています。発電設備の設置、運営は、農園主が代表を務める(株)いすみ自然エネルギーが行い、年間の売電収入は200万円になると言います。※4

地域の活性化にもつながる

さらには、経済の安定が図られることで、農業者だけでなく、農業全体や地域の活性化になった例もあります。

高知県高岡郡四万十町の影野下集落にある、株式会社サンビレッジ四万十では、過疎と高齢化により農地の担い手が不足し、将来の農地管理に危機感を抱いていたと言います。

そこで、1つの農地を1つの集落で営む農場方式を導入。平成28年4月には、営農型太陽光発電所を稼動します。そして給与制を採用し、社会保険への加入もできる社員を雇用しました。※5

ソーラーシェアリングの売電収入により農業経営が安定することで、雇用が生まれ、次世代の担い手を育てることにもつながっています。

メリット④エネルギーの自家利用によってコスト削減に

ソーラーシェアリングによって発電したエネルギーは、売電する他に、自分の農地で使うことも可能です。その場合、コスト削減になり、農業経営の負担を減らすことができます。

広島県安芸高田市の株式会社トペコおばらでは、ネギの水耕栽培で使用する揚水ポンプの電力を、営農型太陽光発電で賄っています。

ソーラーパネルの下で育てているのは麦。発電した全量を自家で利用しています。これにより、電力購入量が年間約25%削減できる見込みです。

導入のきっかけとなったのは、電力費用の削減への期待に加えて、クリーンな電気を使用するという付加価値に着目したことだそうです。※6

ソーラーシェアリングを行うことで得た電力を、自家で消費して経費を削減するという取り組みも、選択肢の一つとして広まりつつあります。

メリット⑤後継問題の解決策にもなる

現在、農業に就く人口は年々減少傾向にあります。原因としては少子高齢化に加え、農業へのネガティブなイメージが大きく影響しています。

平成22年のデータではあるものの、農林水産省が発表した新規参入社が参入後1〜2年目に経営面で困っていることの理由の1位に所得が少ないことが挙げられています。

このように、新たに農業を始めようと考える人が少ない現状を、ソーラーシェアリングは解決に導くことができます。

農作物の収穫が安定するまで、売電により一定の収入が確保され、中長期的な生活の見通しが立つようになります。つまり、ソーラーシェアリングを導入することで農業への参入障壁が低くなり、農業人口の増加が期待されているのです。

メリット⑥環境・エネルギー・農業の問題解決に貢献

ここまでソーラーシェアリングのメリット4つを見てきましたが、これらを総合的に考えると、日本が抱えている「農業」「エネルギー」「環境」の問題解決への希望が見えてきます。

農業は、健全な水や土の環境があり、多様で豊かな生物がいることで良い作物が作れます。つまり、環境やエネルギーの課題を解決することは、栽培する作物の質をあげることにもつながるのです。

さらに、太陽光発電は、環境に優しい再生可能エネルギーとして注目されている発電方法です。日本における導入量は、2019年度末の累積で5,901万キロワットに達し、6年前の1,776キロワットから大幅に増加しています。※7

これは、

- FIT(固定価格買取制度)制度の整備

- 発電の際に地域を制限されない

- 未利用スペースに設備を設置できる

など、取り組みやすくなった背景があり、エネルギー自給率が低い日本にとって、自ら電力を生産できることは魅力です。

加えて太陽光発電は二酸化炭素が排出されません。そのため、これまで農業で発生していた二酸化炭素を削減できます。つまり、ソーラーシェアリングを導入することで、さまざまな面で相乗効果が期待できるのです。

FIT制度についてはこちらで詳しく解説しています。

ソーラーシェアリングのデメリット・問題点

とはいえソーラーシェアリングには、デメリットもあります。どのようなものがあるのか、押さえておきましょう。

デメリット①設備費用が高額になる

ソーラーシェアリングの設置費用の目安は、発電出力容量50キロワットで1,200万円〜1,700万円と言われています。

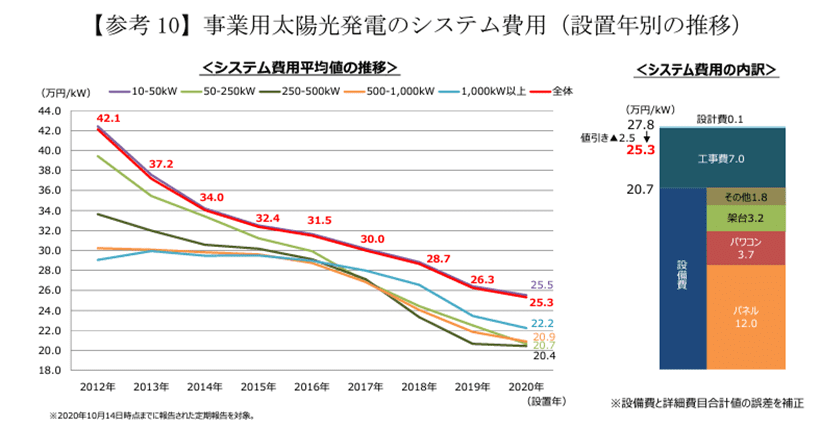

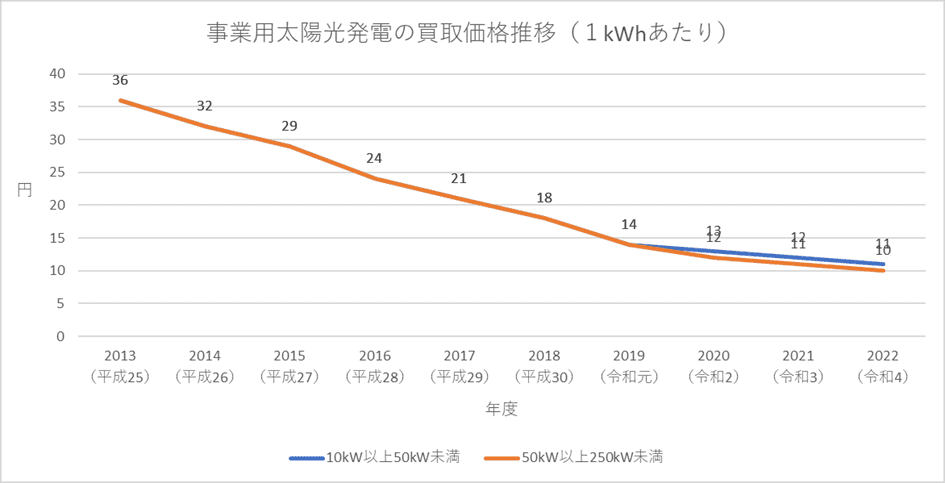

経済産業省が公開している、事業用太陽光発電システムの費用の平均値を見てみましょう。

1キロワットの金額は、

- 10~50キロワット発電出力容量が25.5万円

- 50~250キロワットが20.7万円

です。これを50キロワット発電出力容量に置き換えると、1,275万円~1,035万円になります。

また、システム費用の平均値の内訳は、ソーラーパネルが約47%、工事費が約28%を占めています。

この費用の他、ソーラーシェアリングでは、農地の上に架台を設置するため、高さが必要になり、そのための資材を購入しなければなりません。加えて工事自体も難くなるので、その費用もかかります。

メンテナンスについても、足場を組むなどの費用がかかるため、地上に設置するソーラーシステムにはない出費を見込んでおかなければなりません。

デメリット②長期継続しなければいけない

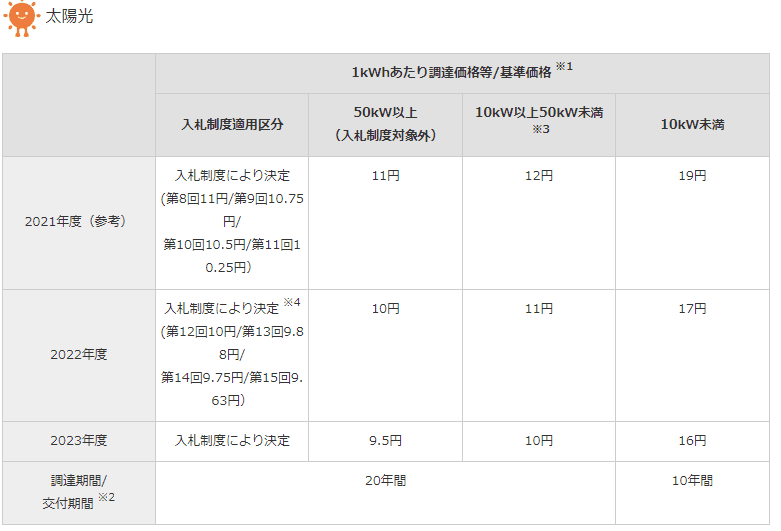

太陽光発電設備で発電した電力の固定買い取り期間(調達期間)は、10キロワット以上の発電出力容量で20年となっています。

ソーラーシェアリングを始めるには、この20年間の継続できるかどうかが課題になります。

※この買い取り期間(調達期間)や買い取り価格(調達価格)は、コストや価格目標、適正な利潤などを考慮して、毎年、調達価格等算定委員会が意見としてまとめ、経済産業大臣が決定しています。

デメリット③融資がおりにくい

先述した通り、ソーラーシェアリングの初期投資は高額になります。その分、費用の回収にも時間がかかるため、融資がおりにくいのが現状です。

農業者は、県などからの補助金や、政策金融公庫から低金利の融資を受けることもありますが、多くは信用金庫や地方銀行などの、地元金融機関に依存しています。

政策金融公庫の場合、返済期間などによって担保を求められることがあるなど、ハードルが高いケースも。

農協系統は、ソーラーシェアリングに対して消極的な姿勢で、実際、農協に相談に行って融資を断られ、他の金融機関に要請したというケースも少なくありません。※8

また、FIT制度(固定価格買取制度)が始まって(2012年7月)からの買い取り価格は、下がり続けており、事業収益の見通しが厳しくなる中、金融機関の審査が通りにくいという事情もあります。

融資を受けるためには、農業分野でしっかりとした収入基盤を作っておくことが重要です。

日本のソーラーシェアリング導入事例

ここまででソーラーシェアリングの概要についてわかったところで、日本と世界の事例を見ていきましょう。

⼭本桃畑(岡⼭県岡⼭市北区)

発電出力容量71キロワットの山本桃畑は、⼭本圭介氏が収⼊の安定を図るため、太陽光発電事業を始めた桃農家です。

佐⼭発電所1号(平成27年)の他に、樹園地周辺の⼭林を活⽤して、佐⼭発電所2号(平成28年)を設置。農業経営に⽀障がないよう、主に農閑期に⼯事を施⼯したり、造成⼯事や架台設置⼯事をできる範囲で自ら実施したりして、建設費を軽減しています。

今後、売電収益を活⽤して、農業経営の安定化を図るとともに、耕作放棄地の再⽣や、地域での雇⽤創出(栽培地域特産品の⽩桃 管理、収穫・出荷作業)による地域の活性化を⽬指していくそうです。※11

株式会社JAアグリはくい(⽯川県⽻咋 (はくい) 市)

石川県羽咋市の滝地区は、農地の多くが耕作されていない「荒廃農地」でしたが、石川県、羽咋市、JAはくい、地元の地権者が協議、調整し、再生に取り組みました。現在は、発電出力容量2,000キロワットの発電設備を運営しています。

再生利用可能な農地を整備し、 農地中間管理機構を活用して再生農地を(株)JAアグリはくいなどに集積しました。売電収入は、農業経営に係る経費など、当地区における営農活動の下支えとして活用する予定です。※12

エネテクホールディングス株式会社

建築設備の設計・工事、太陽光発電、地方創生事業などを手がけるエネテクホールディングス。岐阜県白川村に太陽光発電所を設置した縁がきっかけで、同地域でソーラーシェアリング事業をスタートさせました。

エネテクホールディングスのソーラーシェアリングでは、太陽光パネルで日光が遮られても安定的に育つきくらげを栽培し、収穫されると、東白川村の道の駅などで販売されています。

【関連記事】エネテクホールディングス株式会社 |再生可能エネルギー・電気設備・地方創生の3本柱でSDGsに取り組む

世界のソーラーシェアリング導入事例

続いては、世界のソーラーシェアリングの導入事例を紹介します。

ジャックのソーラーガーデン(アメリカ コロラド州ボルダー)

こちらは、ソーラーパネルの数3,200超、1.2メガワット発電出力容量を持つ、9,700平方メートルのソーラーガーデンです。大型の太陽光発電設備は、300以上の住宅の電力を十分に供給できる電力量です。この農地の所有者は、祖父(ジャック)の代からアルファルファと干し草だけを収穫していましたが、収益が見込めないことから、ソーラーシェアリングに着想を得ました。

現在は、

- トマト

- カブ

- ニンジン

- スカッシュ

- ビート

- レタス

- ケール

- ピーマン

を育てています。

LaPugère実験ステーション(フランス ブーシュデュローヌ県マルモール)

730平方メートルの農地にソーラーパネル196枚を設置している、ソーラーシェアリングの実験所Sun’Agriです。

ソーラーシェアリングで栽培している作物はリンゴ。陰影のある条件下でのゴールデンアップルツリーの生態生理学を調べています。その他にも、リンゴの木の成長モデルの開発や試験、気候変動のリスクから作物を保護する実験なども行っています。

これまでのところ、ソーラーパネルの下で育っている日影の木は、そうでない木に比べて、水に対するストレスが63%低くなることが分かっているそうです。

イベルドローラ(スペイン)

スペインに本社を置く世界的な電力会社「イベルドローラ」は2022年9月、ゴンサレス・ビアス、グルーポ・エンペラドールが管理するぶどう園で、ソーラーシェアリングの実証実験をスタートしたと発表しました。

ぶどう園に太陽光パネルを設置し、AIで管理しながら生産の効率化や品質向上を図ります。今後1年間ほど実験を続け、成果次第では他のぶどう園への展開も視野に入れているとのことです。

ソーラーシェアリングの導入手順

メリット、デメリットがわかったところで、ソーラーシェアリングを導入するための方法を見ていきましょう。

導入手順①失敗しないために知ってくべきことを確認する

ソーラーシェアリングを導入するには、農地一時転用許可申請などの手続きが必要です。

ソーラーシェアリングの導入に関する手続きについて確認する前に、農地での太陽光発電の利用には2通りあることを理解しておきましょう。

農業+太陽光発電を行う「ソーラーシェアリング」

これまで見てきたように、農業と太陽光発電を一緒に行うのが、ソーラーシェアリングです。農地の上にソーラーパネルを設置し、その下では日影に適した作物を育てます。

農地を農地として使用するので、地目は「田」「畑」のままです。ただし、支柱の部分は農地に当たらないので、一時転用の申請が必要になります。

太陽光発電のみの「野立て」

遊休地などの土地に太陽光発電システムを設置することを野立てと言います。ソーラーシェアリングと異なり、地上に設置します。

地目が「雑種地」「原野」「山林」「宅地」などで設置できますが、「田」や「畑」の場合は、農地以外の用途で使用する「農地転用」の申請をして、地目の変更が必要です。

導入手順②手続きの方法

農地で太陽光発電システムを設置するためには、一時転用の申請が必要なことを押さえたところで、全体の手続きの流れについて解説します。

経済産業省へ事業計画認定申請をする

事業計画策定ガイドライン※9に沿って、事業計画を立てます。次のステップ「電力会社に系統連携協議後、接続検討を申し込む」と同時進行が可能です。

電力会社に系統連系協議と、特定契約を申し込む

系統連系協議は、発電した電気を電力会社に送るための検討をするものです。その後、接続検討~契約申し込みという流れになります。

一方、特定契約は、電力を買い取ってもらう契約のことです。これら2つは、前のステップ「経済産業省へ事業計画認定申請をする」と同時に進行できます。

農業委員会へ農地一時転用の許可申請書を提出する

ソーラーシェアリングは、営農の継続が前提になるため、「農地における作付面積10アール当たりの収穫量が、同じ年の地域の平均的な収穫量と比較して概ね2割以上減少しないこと、農作物の品質に著しい劣化が生じないこと」など、営農に支障を与えないことが求められます。

そのため、それを証明できる以下の書類を、農地転用の申請書に添付して、市町村の農業委員会に提出します。

- 営農型発電設備の設計図

- 営農計画書

- 営農への影響の見込みおよびその根拠となるデータ※10

設置工事を開始する

経済産業省から事業計画認定を受け、電力会社と接続契約を締結して工事負担金を支払うと、工事を開始できます。

営農に支障を与えない条件についての詳しい内容は、以下の「【補足】常に一時転用の条件を満たしていなければならない」で確認します。

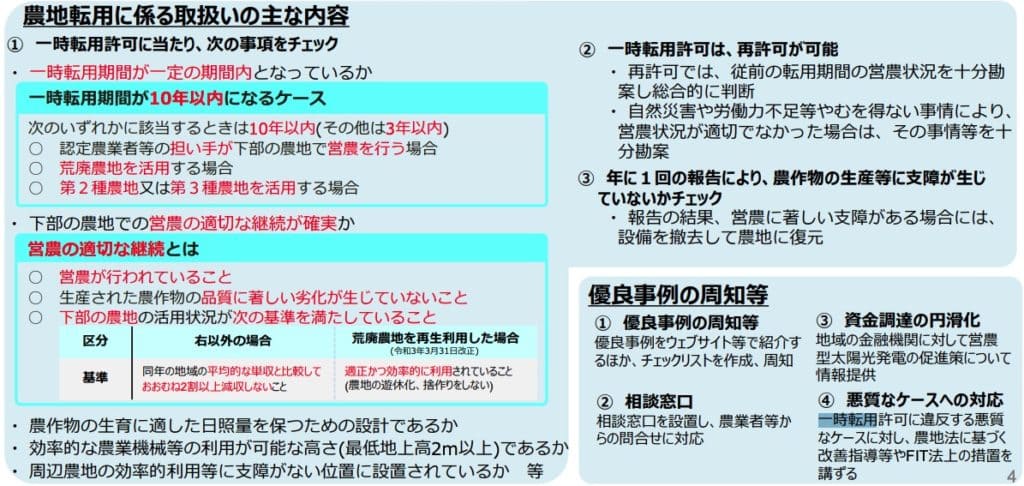

【補足】常に一時転用の条件を満たしていなければならない

ソーラーシェアリングは、農地は農地として使用しますが、太陽光発電設備を設置するための支柱を占めている部分は農地に当たらず、農地を一時転用する手続きが必要です。

そして、一時転用をする際は、いくつかの条件を満たしていなければなりません。

以下は、農林水産省で公開している確認項目です。

一時転用が10年になるのか、3年になるのか、また、営農の適切な継続が確実か、農作物の生産等に支障が生じていないかなどの項目についてクリアしていなければなりません。

営農に支障がある場合は、設備を撤去して農地に復元しなければならないため、慎重な運用が必要です。

ソーラーシェアリングはSDGsの目標達成にも貢献する

最後に、ソーラーシェアリングとSDGsの関係について見ていきましょう!

SDGs(エスディージーズ)とは、2015年に国連サミットで採択された、17のゴールと169のターゲットから成る、国際目標です。” Sustainable Development Goals” の略で、日本語で「持続可能な開発目標」と訳されています。

2030年までに持続可能な世界を目指し、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを掲げています。

ソーラーシェアリングは、掲げられた17の目標のうち、5つと関わりがあります。

SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」

SDGs目標7は、すべての人が電気を使えるようになることはもちろん、それらが二酸化炭素の排出が少ないものでなくてはならないため、再生可能エネルギーなどを積極的に活用していくことを目指しています。

ここまで見てきたように、ソーラーシェアリングは太陽光エネルギーを活用したものであるため、目標7の達成に貢献します。

SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

SDGs目標9は、イノベーションに関わる目標です。

ソーラーシェアリングは、太陽光という天然資源を利用し、農業と太陽光の両方で安定した収益を得ることで、後継者や雇用を生み出すことが期待されます。

このことは、産業とイノベーションの促進につながり、目標9の達成に貢献します。

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」

SDGs目標12は、生産や消費に焦点を当てた目標です。

ソーラーシェアリングは、太陽光という天然資源を生み出し、良い作物を育てるために必要な、健全な水や土、多様で豊かな生物を育みます。このような環境と調和のとれた農業生産は、目標12の具体的な行動になるでしょう。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

SDGs目標13は、気候変動の解決に向けて具体的な対策をとることが求められています。

ソーラーシェアリングは、二酸化炭素の削減に貢献します。

例えば、ソーラーシェアリングを導入している兵庫県豊岡市の福井農園では、6アールの水田に、35キロワットの発電出力容量の太陽光発電設備を設置しています。

発電した電力は、隣接地の作業小屋でのイネの乾燥、籾刷りに使用。二酸化炭素の排出量は、年間13.7トン削減できると見込まれています。※13

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」

SDGs目標15は、土地の劣化を防ぎ持続可能なものにしていくことが求められています。

令和元年の再生利用が可能な農用地区域の荒廃農地は、約5.6万ヘクタールで、淡路島とほぼ同じ広さです。この広大な荒廃農地を、ソーラーシェアリングで有効に活用することで、土地の劣化を防ぎ、持続可能な土地の利用につながり、目標の達成に貢献します。

まとめ

この記事では、ソーラーシェアリングについて詳しく見てきました。

ソーラーシェアリングは、農業をしながら太陽光発電を行い、太陽の光を「農業」と「発電」で分け合う取り組みのことです。農地の上部空間にソーラーパネルを設置することで、農地を有効に利用できます。また、FIT(固定価格買取制度)の登場により、発電した電力を一定の価格で販売が可能になりました。これによって確保した収益は、不安定な農業経営の支えになります。

太陽光発電システムを設置するには、継続的に農業を営めるかなどの諸条件を満たしている必要があるため、事前の確認が必要です。手続きは、経済産業省へ事業計画認定の申請をし、電力会社と契約、そして、農業委員会に農地の一時転用許可の申請をします。

環境にやさしいクリーンエネルギーでもあるソーラーシェアリングは、SDGsにも深く関わっています。作物を育て、太陽光で発電することは、経済・社会・環境などのさまざまな面からSDGsに貢献できる、価値の高い取り組みと言えるでしょう。

〈参考文献〉

※1農林水産省「用語の解説」

※2農林水産省「令和元年の荒廃農地面積について」

※3農林水産省「再生可能エネルギー設備の設置に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度 の適正かつ円滑な運用のための関係通知の整備について」

※4農林水産省「農山漁村における再生可能エネルギーの取組事例」

※5株式会社サンビレッジ四万十

※6農林水産省「営農型太陽光発電について」

※7経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーとは」

※8田畑保著「農業・地域再生とソーラーシェアリング」筑摩書房

※9経済産業省「事業計画策定ガイドライン」

※10経済産業省資源エネルギー庁「発電設備を設置するまでの流れ」

※11農林水産省「農山漁村における再生可能エネルギーの取組事例」

※12農林水産省「農山漁村における再生可能エネルギーの取組事例」

※13農林水産省「農山漁村における再生可能エネルギーの取組事例」

蟹江憲史著「SDGS(持続可能な開発目標)」中公新書

一般財団法人Think the Earth編著、蟹江憲史監修「未来を変える目標SDGsアイデアブック」

田畑保著「農業・地域再生とソーラーシェアリング」筑波書房

神奈川県「ソーラーシェアリングの魅力」

経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギー」

経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書」

産業技術総合研究所「太陽光発電の特徴1」

城南信用金庫「ソーラーシェアリング」発案者 長島 彬先生にインタビュー!」

営農型発電設備の設置に係る許可実績(都道府県別)について(令和2年3月末現在)」|農林水産省

農林水産省「営農型太陽光発電設備について」