「水が飲めない。」「ご飯が食べられない。」

貧困というと、このようなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、実は日本でも外からはわかりにくいものの、貧困が確かに存在します。特にそのような状態にある子どもの割合は、他の先進国に比べて多いのが現状です。

そして、日本における子どもの貧困問題はSDGsとも関わっています。日本における子どもの貧困の現状や問題とはなにか?

それに対して、国や企業の取り組み、私たち個人にできることはなにか?まずは現状を知るところから始めましょう!

目次

子どもの貧困問題とは?

子どもの貧困とは、子どもが貧困状態に陥ることです。

子どもの貧困の状況を把握するために、まずは相対的貧困について確認していきましょう。

日本における子どもの貧困の種類は主に相対的貧困

- 食べ物・衣服がない

- 住む場所に困っている

- 医療を受けられない

- 教育を受けられない

貧困には「絶対的貧困」と「相対的貧困」の2種類が存在します。

絶対的貧困とは、わたしたちが普段イメージしているような、途上国などで見られる貧困状態を指します。

それに対して「相対的貧困」とは、国民の年間所得の約半分に満たない所得水準の人々のことを指します。

もう少し噛み砕いて説明すると、なんらかの理由により働けない、働いても賃金が安いなどで十分な所得を得られず、日々の生活に困窮している状況を指します。

そして近年では特に「相対的貧困に陥った子ども」の増加が問題視されているのです。

このグラフは、2019年には13.5%の子ども(18歳未満)が相対的貧困状態にあることを示しています。つまり、日本では7人に1人の子どもが貧困に陥っているのです。

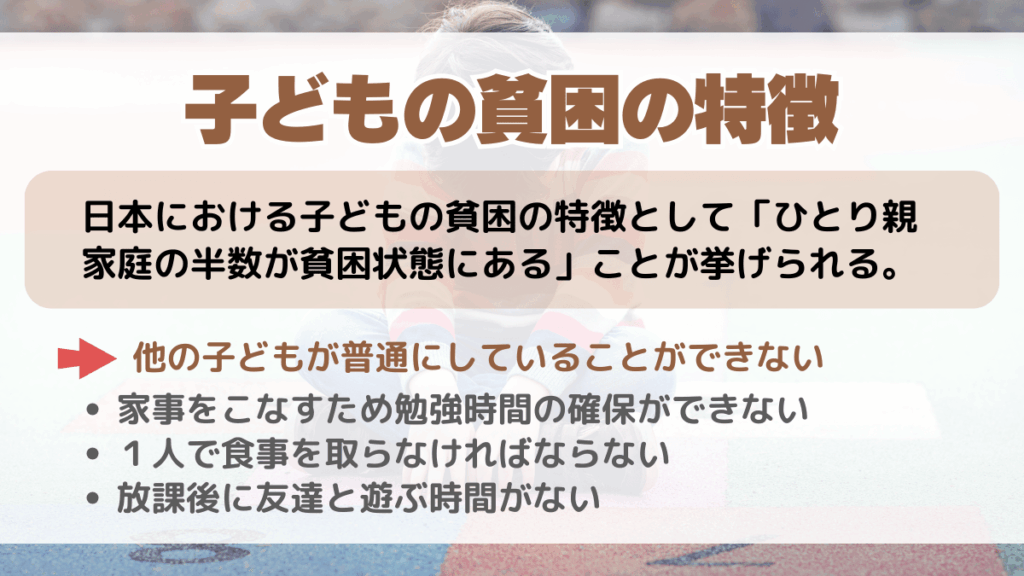

子どもの貧困問題の特徴

日本における子どもの貧困の特徴として、「ひとり親家庭の半数が貧困状態にある」ことが挙げられます。厚生労働省の調査(2016年)によると、ひとり親家庭の貧困率は50.8%で、先進国の中でも最悪な水準です。※1

他の子どもが普通にしていることができない

ひとり親家庭は圧倒的に母子家庭が多いため、子育てをしながらでは正規雇用に就きにくく、安定した収入を得られないことが影響しています。

さらには親が1人で夜遅くまで働く場合が多いので、子どもと接する時間が短くなります。そのため、

- 子どもは家事をすべてこなすため勉強時間の確保ができない

- 1人で食事を取らなければならない

- 放課後に友達と遊ぶ時間がない

などの問題に直面しています。

また、「子どもの貧困」が深刻な問題であることはあまり知られていません。その理由は、貧困である子どもや親にその自覚がなかったり、自覚していても周囲の目を気にして、助けを求めなかったりするためです。

このように、子どもの貧困は見えにくい問題ですが、ここからはさらに踏み込んで現状を見ていきましょう。

日本の子どもの貧困問題の原因と解決策

日本の子どもの貧困問題の原因と解決策について解説します。

日本の子どもの貧困問題の原因

日本の子どもの貧困問題の主な原因は、親の所得の低さとひとり親家庭の増加にあります。まず、親が非正規雇用や低賃金の仕事に就いている場合、安定した収入を得ることが難しく、家庭全体の生活水準が下がります。

特に、ひとり親家庭では親が家事・育児・仕事を一人で担うため、就労の選択肢が限られ、パートやアルバイトなど不安定な雇用に就かざるを得ないケースが多いです。

また、離婚後に養育費が支払われないことも多く、経済的な困窮が深刻化しています。

日本では子育てと就労の両立が難しい社会環境が背景にあり、母子家庭においては「有業者の貧困家庭」の割合が高いという特徴も見られます。このような状況は、子どもたちの教育や健康、将来の進学・就職にも悪影響を及ぼし、貧困の連鎖を生み出す要因となっているのです。

さらに、経済的な困難が親の精神的ストレスや育児放棄、虐待につながるケースも指摘されており、子どもたちが安心して暮らせる環境が損なわれているのが現状です。

日本の子どもの貧困問題の解決策

子どもの貧困問題を解決するためには、行政・NPO・地域社会が連携し、多角的な支援を展開することが不可欠です。まず、政府は児童手当や生活保護、公営住宅の提供など経済的支援を強化し、義務教育や高等教育の無償化、奨学金制度の充実を進めています。

また、幼児教育の無償化や就学援助制度、高校生への給付型奨学金なども拡充されており、教育格差の是正に寄与しています。

NPOや地域団体が運営する子ども食堂や学習支援、ひとり親家庭への食材・衣類配布、就労サポート、心理的カウンセリングなど、現場に即した支援活動を行っています。

これらの取り組みを通じて、子どもたちが貧困の連鎖から抜け出し、将来に希望を持てる社会を目指すことが大切です。

日本の子どもの貧困問題の現状|貧困率と主要国との比較

まず、日本の子どもの貧困の現状を海外と比較しましょう。

【主要国の子どもの貧困率】

日本財団の調査によると、子どもの貧困率の割合は、2012年時点でアメリカの20.8%、イタリアの17.2%に次いで日本は16.3%となっており、OECD加盟国の中でも最悪の水準にあります。

日本の子どもの貧困率は、2012年が過去最悪で、その次の調査からは13%台でほぼ横ばいとなっており、高い水準で子どもの貧困が推移しています。

日本がそのような状況にいる中、イギリスは成果を上げている国として注目されています。イギリスの子どもの貧困率は1997年の26%から18%となり、約3割の改善に成功しました。

イギリスでは2010年に貧困法が成立。子どもの貧困の具体的な数値目標を掲げ、対策の進行状況を毎年国会で報告しています。他にも補助金や現金給付といった金銭面での支援も積極的におこなっています。※2

貧困問題に成果を上げている国の事例を参考に、日本でも解決に向けた早急な対策が求められています。

子どもが貧困により受ける影響と問題点

では、貧困に陥っている子どもたちはどのような生活を送っているのでしょうか。

十分な食事が食べられない

貧困状態にある家庭の子どもは、十分な食事をとれていない場合があります。

2017年に行われた内閣府の調査によると、低収入世帯では朝食を食べていない子どもが、非定収入世帯に比べて1.8倍高いことがわかっています。※3

食事をとれていたとしても、親が仕事で忙しく、インスタント食やコンビニ弁当ばかりの食事で栄養摂取の偏りがあるという例もあるようです。

成長期の子どもにとって、栄養バランスのとれた食事は重要です。満足な食事をとれなければ健全な成長を阻害する要因になります。

教育を受けられない

子どもの進学率

内閣府の調査によると、子どもの進学率は家庭環境に大きく影響されることがわかります。

全世帯の子どもの大学進学率が73.2%なのに対して、ひとり親家庭では58.5%、生活保護世帯では33.1%、児童養護施設では24.0%まで減少します。

その理由として考えられるのは、貧困に陥っている家庭は、塾に行けなかったり、参考書を買ってもらえなかったりなど、学習の機会が限定されてしまう傾向にあることです。さらに、親の収入によって進学することができないといった教育格差が生まれてしまっているのです。

1人で家にいる時間が長くなる

【時間貧困と家族のつながりー子どもと夕食を共にする頻度ー】

国は基礎的活動時間(睡眠・食事・身の回りの用事)と最低限必要な家事時間を設定し、「時間貧困」と定義しています。低所得者層やひとり親世帯は時間貧困に当てはまり、国の調査によると親子が過ごす時間が短いことがわかっています。

時間貧困世帯では、子どもと夕食を共にする頻度が「ほぼ毎日」である割合が半分に満たず、「週に1~2回」と答えた世帯は3割近くになりました。

親がいないことで子どもは宿題を見てもらえず、勉強をする習慣が身につきません。中には「お風呂の入り方がわからない」といった子どもの例もあるほどで、貧困状態の子どもは、成長の過程で学ぶべき当たり前の生活習慣を学ぶことができないのです。

自己肯定感が低くなる

貧困に陥ることで、自己肯定感が低くなる傾向もあります。

東京都大田区が行ったアンケート調査では、「自分は価値のある人間だと思う」かどうかについて、非生活困難層では63.0%だったのに対して、生活困窮層では49.7%という結果が出ました。※4

また、「友達に好かれていると思うかどうか」に「そう思わない」という否定的な回答をした子どもの割合は、非生活困難層では20.9%だったのに対して、生活困窮層では31.6%でした。学校での休み時間を楽しみと思うかどうかについても、生活困窮層の子どもほど休み時間を「楽しみ」と回答する割合が低いという結果もあります。

貧困によって、

- 周りの友達と比べて塾や習い事に行けない

- 親と一緒に過ごす時間が短い

- 服を買ってもらえない

などの経験が積み重なることで、「自分には価値がない」と思い込んでしまう傾向にあるようです。

このような自己肯定感の低下は、学習意欲を削ぎ、将来への夢や希望を失ってしまう原因になります。子どもが将来の目標を持てないことは、学力の低下へつながり、ゆくゆくは就業率などにも影響し、日本全体の損失へとつながるのです。

子どもの貧困が社会に与える損失

ここまで貧困に陥っている子どもの現状を見てきました。では、子どもの貧困は日本社会全体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

解決しなければ深刻な影響を及ぼす

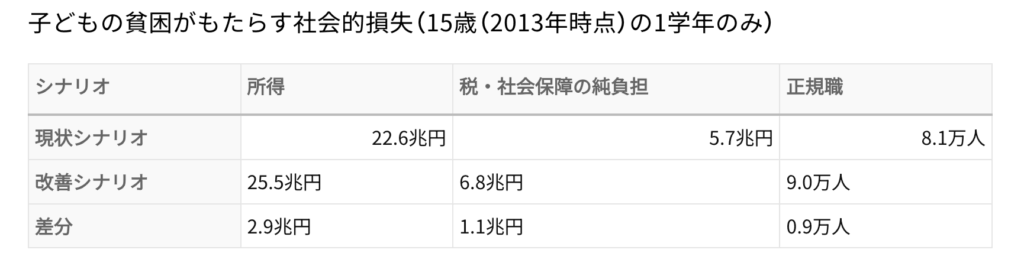

【子どもの貧困の社会的損失推計】

引用元:日本財団

日本財団の「子どもの貧困の社会的損失推計レポート(2015年)」によると、子どもの貧困を放置することは、日本の経済損失になることが明確に打ち出されました。

このまま子どもの貧困を放置した場合と、政府の対策等によって状況が改善すると仮定した改善シナリオを比較すると、経済損失は約2.9兆円に達し、政府の税・社会保障の純負担などの財政負担は約1.1兆円増加するという試算が出ています。

改善シナリオでは、現状を放置した場合に比べ、大学進学率が伸びることや条件の良い仕事につくことによって所得が増加すること、所得が増えることで税金や社会保障の支払いが増えることを仮定しています。

貧困の連鎖を断ち切らなければならない

貧困状態にある子どもは、食事や学習、進学、医療などの面で不利な立場に置かれることが多く、将来的にも貧困から抜け出せない傾向があることも問題です。

子どもの貧困対策をすることは単なる「支援」ではなく、この悪循環を断ち切り、日本経済への将来的な「投資」と言えるでしょう。

子どもの貧困問題解決に向けた日本の取り組み事例

では、子どもの貧困をなくすためにはどのようなことをすれば良いのでしょうか。子どもの貧困を解決するために、国はさまざまな取り組みを行っています。

2013年に「子どもの貧困対策に関する法律」が、2019年には「子どもの貧困対策に関する大綱」が施行され、子どもの貧困解決に向けた法整備が進んでいます。

その中で、「子どもの貧困対策の4つの柱」が発表されました。※7

分野別に4つの支援内容をまとめ、対策を行っています。

①教育の支援

- 幼児教育・保育の無償かの推進及び質の向上

- 地域に開かれた子どもの貧困対策のプラットフォームとしての学校指導・運営体制の構築

- 高等学校等における修学継続のための支援

- 大学等進学に対する教育機会の提供

- 特に配慮を要する子どもへの支援

- 教育費負担の軽減

- 地域における学習支援等

- その他の教育支援

幼児期から高等教育まで、そして児童養護施設の子どもも含めた幅広い対策を講じています。

②生活の支援

- 親の妊娠・出産期、子どもの乳幼児期における支援

- 保護者の生活支援

- 子どもの生活支援

- 子どもの就労支援

- 住宅に関する支援

- 児童養護施設退所者等に関する支援

- 支援体制の強化

親の妊娠期から相談を受けつけ、子どもが成長してからは生活や就労の支援を行います。

③保護者の就労の支援

- 職業生活の安定と向上のための支援

- ひとり親に対する就労支援

- ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労支援

親の所得向上のために、学びなおしや就労の支援を行っています。

④経済的な支援

- 児童手当・児童扶養手当制度の着実な実施

- 養育費の確保の推進

- 教育費負担の軽減

子育てにかかる費用を軽減したり、負担したりすることによって、親の経済的な支援を行います。

このように、国は法整備を整え、子どもの貧困対策を行っています。

子どもの貧困の解決に向けた支援団体の取り組み事例

子どもの貧困を解決するには、国の取り組みだけでは難しい現状があります。そこで重要になるのが、支援団体の存在です。ここでは、支援団体の取り組み事例を見ていきましょう。

NPO法人キッズドア

NPO法人キッズドアは関東・東北エリアで、無料の教育支援を行っている団体です。※8

「経済的格差が教育格差であってはならない」という考えのもと、

- 「学習支援」

- 「居場所支援」

- 「キャリア・体験活動」

などを行い、小学生から高校生や若者まで、2019年度の総生徒数1,873人という実績があります。

大学生や社会人がボランティアとして、子どもたち一人ひとりの苦手や得意に合わせた学習指導を行っています。

親が遅くまで家にいない子どもの居場所をつくり、勉強だけではなく、一緒にご飯を食べたり、子どもの相談に乗ったりするなど、子どもの心にも寄り添う支援です。

また、企業のオフィスツアーや農業体験なども行っており、子どもに将来の夢や希望を持ってもらうためのとても重要な活動を行っています。

地域の取り組み|NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

近年、全国に広がってきている支援の形に「こども食堂」があります。

子どもが1人でも行ける無料または定額の食堂のこと

こども食堂を展開する団体の1つ、NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、むすびえ)は「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる」を理念に活動しています。※9

お腹をすかせた子どもへの食事を提供するばかりでなく、孤食の解消、滋味豊かな食材による食育、地域交流の場づくりと、さまざまな目的を含んでいます。

子ども1人で参加することもあれば、親も一緒に参加する場合もあり、親にとっても地域の人々と交流する場となり、特にひとり親の孤立を防ぐ意味でも重要です。

こども食堂は民間の自主的な取り組みなので、月1回開催のところから365日3食を提供しているところまでさまざま。こども食堂の数も全国で増え続けており、2018年には2,286箇所だったのが、2020年には4,960箇所となっています。

【関連記事】一般社団法人ひのくにスマイルプロジェクト|子どもたちの笑顔が溢れれば地域が変わり、地域が変われば、県が、国が、世界が変わる

子どもの貧困に取り組む支援団体をご紹介しました。

子どもの貧困の解決に向けた企業の取り組み事例

次に、企業の取り組み事例を見ていきましょう。

ロレアルのシングルマザー支援

世界最大の化粧品会社ロレアルグループの日本法人である日本ロレアル株式会社(以下、ロレアル)では、主要ターゲット層である女性に焦点を当て、シングルマザーの就労支援を行っています。※10

ロレアルは、シングルマザーの貧困解消とスキルアップ就労を目的とした5か月間のキャリア支援プログラム「未来の扉」を2016年に設立しました。

ビジネスマナーやPCスキルを学び、ロレアルの美容部員に就くためのコース、もしくは事務職に進むコースが選択できます。

「未来の扉」プログラムでは、今までに100名以上のシングルマザーが履修し、2019年時点で56%の方が収入増を実現するなどの効果をあげています。

また、プログラムを通してスキルが身についただけではなく、自己肯定感が向上したという声もあり、シングルマザーの心理面でも好影響が出ているようです。

ジモティーのひとり親支援

格安または無料で物品のやり取りができる地域の情報掲示板サイトを運営する株式会社ジモティー(以下、ジモティー)は、ひとり親家庭を優先に物品の受け渡し会を開催しています。※11

ユーザー調査で、日本のひとり親世帯の約半分(約65万世帯)がジモティーを利用していることが明らかになり、CSR活動としてひとり親支援を実施してきました。

ひとり親家庭を優先とした物品の受け渡し会では、企業から協賛いただいた支援物資をジモティー上に掲載するなど、他企業との連携も行っています。

2社の支援内容の特徴として、事業内容に関わりのあることで社会貢献に取り組んでいることが挙げられます。

SDGsの取り組みを社内のボランティア活動や広報活動だけに終わらせるのではなく、本業を通じて無理なく支援を行う。これこそがSDGsの理想の形ではないでしょうか。

【関連記事】NPO法人日本もったいない食品センター|賞「味」期限を正しく伝え食品ロス削減

Rennovaterの住宅確保困難者向けの住宅支援事業

Rennovaterは「すべての人に、こころ休まる住まいを」というミッションの下、単身高齢者・低所得者・母子家庭世帯・外国人などの住宅確保困難者向けの住宅支援を提供しています。

また、同社のブログでは「住まいを失い、生活に困ったときの対応法」や「家賃保証会社の審査について」などの不動産の豆知識を紹介しており、当事者に寄り添った丁寧で分かりやすい内容になっています。

世界の子どもの貧困問題の現状

世界では、貧困層13億人のうち約半数、6億6,300万人が子どもであり、そのうち10歳未満の子どもは4億2,800万人にのぼります。

特に子どもの貧困率は成人の2倍とされ、3人に1人の子どもが多次元貧困(教育、保健、生活環境など複数の側面で困難を抱える状態)に陥っています。

アフリカのブルキナファソやチャド、エチオピア、ニジェール、南スーダンなどでは、10歳未満の子どもの90%以上が多次元貧困の状況にあります。

また、コロナ禍や紛争、物価上昇の影響で、貧困状態にある子どもの数は依然として高止まりしており、国連やユニセフは「6人に1人」、世界で約3億5,600万人の子どもが極度の貧困に苦しんでいると報告しています。

子どもの貧困問題対策として私たちにできること

ここま読むと「子どもの貧困を解決するために、自分にもなにかできることはないだろうか?」と考える方もいると思います。

そこでここでは、個人でもできることをピックアップしました。

こども食堂を支援する

「こども食堂」に参加し、活動を支えることができます。先述したむすびえを例に挙げると、

- ボランティアで参加する

- 食材を寄付する

- お金を寄付する

- 場所を提供する

- 広報活動に協力する

などのさまざまな支援の形があります。

ボランティアとして食事を準備したり、子どもたちの面倒を見たりすることももちろん助けになります。加えて、レストランや食材に関わる仕事をしている方であれば、使用している食材の一部をこども食堂に寄贈することも支援になります。

お金を寄付するという形でも良いですし、子どもたちが集まれる広いスペースを持っていればこども食堂を開催する場所を提供することも良いでしょう。

支援を必要とする子どもたちが、こども食堂について知ることも大切であるため、広報活動に協力するという形もあります。

このように、こども食堂ではさまざまな形の支援を求めています。「こども食堂ネットワーク」では、どこでこども食堂が開催されているか調べることができるので、一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。※12

寄付里親

親のいない子どもを引き取って育てる「里親制度」ががあります。

自分が実際の里親にならなくても、里親の子育てを間接的に支える制度です。※13

里親事業を行っている特定非営利活動法人日本こども支援協会(以下、日本こども支援協会)では、実際に里親になる人だけではなく、寄付里親も募集しています。

里親になって他人の子どもを育てるということは大きな覚悟が必要ですし、それぞれの家庭の事情もあるので、実際に里親になれる人はごくわずかです。

しかし、実際に里親になったとしても「実親がいる」ことが里親の苦悩となったり、そのような特殊な悩みを相談できる人が身近にいなかったりなどの課題もあります。

そこで日本こども支援協会では、そのような里親をサポートするために、悩みを相談できるオンラインコミュニティの運営や、子育てセミナーを開催するなどの活動をしています。

寄付里親になることで、これらの活動を支え、恵まれない子どもを助けることができるのです。

寄付里親には、毎月決まった額を寄付する場合と、1回1,000円以上で好きな金額を寄付できる場合の2つの窓口を用意しています。寄付をすると、メールマガジンなどで活動の報告を受け取ることができます。

あなたの負担なくできる範囲で、寄付を検討してみるのはいかがでしょうか。

自社の取り組みに参加する

近年、SDGsの注目度が高まり、ボランティア活動や広報活動をする企業が増えています。ロレアルやジモティーのように、事業を通じて子どもの貧困解決に向けて取り組んでいる企業もあります。

そこで、自社の取り組みを関連させられないか考えることも貧困解決には大切です。

もし事業との結び付けが難しい場合は、支援活動を提案してみるのもいいでしょう。その声をきっかけに、何かがはじまるかもしれません。

最初は1人だけの小さな声かもしれません。しかし、声をあげることで周りを巻き込み、人々の意識が変わっていき、大きな力になる可能性があります。

子どもの貧困問題に関するよくある質問

子どもの貧困問題に関するよくある質問をご紹介します。

子どもの貧困とはどのような状態のこと?

子どもの貧困とは、子どもが日常生活に必要な衣食住や教育、医療などの基本的な権利や機会を十分に得られない状態を指します。

日本では特に「相対的貧困」が問題視されており、これはその国や地域の一般的な生活水準と比べて経済的に困難な状況にあることを意味します。

たとえば、家庭の収入が平均の半分以下で、塾や習い事に通えなかったり、十分な食事や学用品を手に入れられなかったりするケースが多く見られます。

こうした状況は子どもの健やかな成長や将来の選択肢を狭め、社会全体にも大きな損失をもたらします。

子どもの貧困の主な原因は?

子どもの貧困の主な原因には、親の失業や非正規雇用の増加、ひとり親世帯の増加、社会的孤立などが挙げられます。特にひとり親家庭は収入が不安定になりやすく、十分な支援が受けられない場合が多いです。

また、親の長時間労働や低賃金の仕事が続くことで、子どもが家で十分なケアや学習支援を受けられない状況も生まれています。

これらの要因が重なることで、教育機会の格差や将来の就労機会の制限といった「貧困の連鎖」が生じやすくなっています。

子どもの貧困問題を解決するための具体的な取り組みとは?

子どもの貧困問題を解決するためには、多面的な支援が必要です。

例えば、経済的支援として児童手当や生活保護の充実、教育支援として学習支援教室や奨学金制度の拡充があります。また、地域では「こども食堂」や無料塾、居場所づくりなど、民間団体や自治体による取り組みも広がっています。

これらの活動は、子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、学びや成長の機会を確保することを目指しています。社会全体で子どもの貧困に目を向け、支援の輪を広げることが重要です。

子どもの貧困問題とSDGsの関係

近年、SDGsを耳にする機会が増えてきました。SDGsは貧困などの社会問題や、温暖化などの環境問題・経済発展について全世界で解決を目指す目標です。

そのなかでも子どもの貧困について触れられており、の特に目標1~4と関係しています。それぞれの目標の中で、特に「子どもの貧困」と関わっている部分をピックアップして紹介していきましょう。

SDGs目標1「貧困をなくそう」

「貧困をなくそう」は地球上のあらゆる形の貧困をなくすことを目標にしており、子どもの貧困に関わっています。

これまで世界的に貧困をなくそうというと、絶対的貧困の撲滅を掲げていました。しかし、SDGsではあらゆる層の貧困を保護することが求められています。

つまり、取り残されてしまいがちだった日本の貧困層の改善にも焦点を当てていこうと動き出しているのです。

子どもは自分でお金を稼ぐことができない「弱い立場」にいる者です。そのような子どもでも、生活のサービスを平等に受けることができ、十分に守られるようにしていくことが重要です。

そのためにも国や自治体の取り組みはもちろん、企業や個人単位でもできることを探していく必要があります。

SDGs目標2「飢餓をゼロに」

「飢餓をゼロに」は「飢えをなくし、誰もが栄養のある食料を十分に手に入れられるよう、地球の環境を守り続けながら農業をすすめる」ことが目標です。

先述したように親の収入が少なく、親も子どもも1日の食事を減らしている家庭は確実に存在します。そのような日本の相対的貧困に陥っている世帯でも、お腹いっぱい食べることができ、十分な栄養を確保できるような対策をする必要があるのです。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」

「すべての人に健康と福祉を」は誰もが健康で幸せな生活を送れるようにすることが目標です。

日本の子どもの中には、家庭の収入状況で病院に行けなかったり、行くことをためらってしまったり、ギリギリの状態まで我慢してしまったりするケースもあると報告されています。

また、日本では自治体によって、子どもの医療費を補助する制度があります。しかし、制度そのものを知らないこともあるのです。

加えて子どもの医療費が無料になる制度は、一旦立て替払いをしなければいけない場合がほとんどで、その費用が払えないため病院にかかれないといったケースもあるようです。※5

収入に関係なく、誰もが安心して保健サービスを受けられる環境を整えることが重要です。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」

「質の高い教育をみんなに」は誰もが公平に、良い教育を受けられるように、また一生に渡って学習できる機会を広めることを目標にしています。

貧困状態の子どもは参考書を買ってもらえない、宿題を見てもらえないことは先述しましたが、これには待機児童問題も絡んでいます。

厚生労働省は、2020年の待機児童の数は12,439人だったと発表しました。この数字は過去最少となったものの、「20年度末に待機児童をゼロにする」という政府の目標は達成できていません。※6

ひとり親家庭にとって、子どもを預けられるかどうかは、そのまま収入に直結するので重要な問題です。預けられずに働くことが困難になれば収入は増えず、子どもの学習機会を奪いかねません。

今後、ひとり親でも安定した収入を得られるよう、たとえばシングルマザーが職業訓練を受けられるようにする取り組みも急務となっています。

まとめ

子どもの貧困を解決するには、まず日本の現状を知ることが大きな一歩です。

十分な食事が食べられなかったり、大学に進学できなかったりする子どもがいる現実を受け止めましょう。子どもの貧困は、日本経済にとっても損失であり、解決することは日本人全員にとって有意義なことです。

子どもの貧困解決のために、国や支援団体、企業がさまざまな取り組みを行っています。

そのなかでも私たち一人ひとりにもできることもあります。

- こども食堂や寄付里親の活動に参加する

- 寄付をする

- 働いている会社の中でもできることを探ってみる

など、自分にできそうなことを見つけてみてはいかがでしょうか。

日本で貧困に苦しむ子どもが減っていくように、この記事が少しでもその助けになれば幸いです。

参考文献

※1:国民生活基礎調査(2016年)

※2:公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

※3:子供の貧困に関する新たな指標の開発に向けた調査研究 報告書(2017年)

※4:大田区子どもの生活実態に関するアンケート調査 詳細分析結果報告書(2018年)

※5:DIAMOND ONLINE

※6:厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」(2020年)

※7:子どもの貧困対策に関する大綱(概要)

※8:NPO法人キッズドア

※9:NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

※10:ロレアルプレスリリース

※11:株式会社ジモティー

※12:(全国)こども食堂ネットワーク

※13:特定非営利活動法人日本こども支援協会

この記事を書いた人

中谷秋絵 ライター

旅するノマドライターを目指し、ライターとして活動中。大学では国際協力を専攻し、環境活動サークルに所属。インド・ニュージーランドに長期滞在の経験があり、大のインド好き。早く海外へ飛び立ちたくてうずうずしている。

旅するノマドライターを目指し、ライターとして活動中。大学では国際協力を専攻し、環境活動サークルに所属。インド・ニュージーランドに長期滞在の経験があり、大のインド好き。早く海外へ飛び立ちたくてうずうずしている。