真水は世界の水の3%、廃棄食品が食料支援の2倍、農薬や化学肥料を使う農業が温室効果ガス全体の22%、廃棄物処理の温室効果ガスは全体の8%

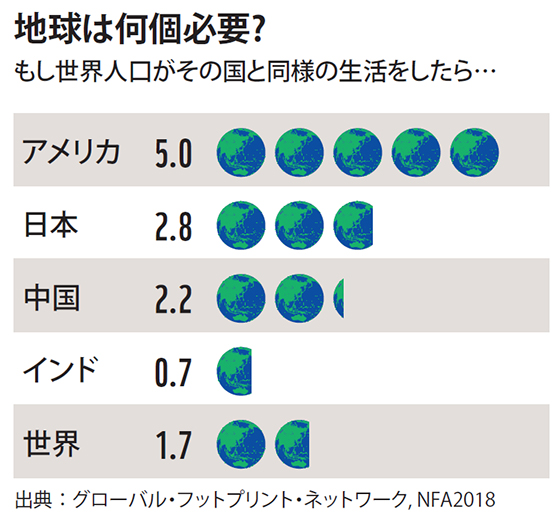

今の生活を続けるには地球1.7個分の資源が必要です。

これまでわたしたちは生活を豊かなものにするために発展を続けてきました。

その結果地球に負担をかけ、危機的な状況に陥っています。

100年、200年先も地球と人間が良い関係を保てるよう、今からわたしたちは努力しなければなりません。

そのための道標としてSDGs目標12「つくる責任 つかう責任」があります。

目標の内容を知り、わたしたちが今日からできることを考えていきましょう。

目次

SDGs12 「つくる責任つかう責任」とは?

SDGs12の「つくる責任 つかう責任」の目指す姿は「より少ないもので、より大きく、より上手に効果をあげる」という生産と消費のあり方です。

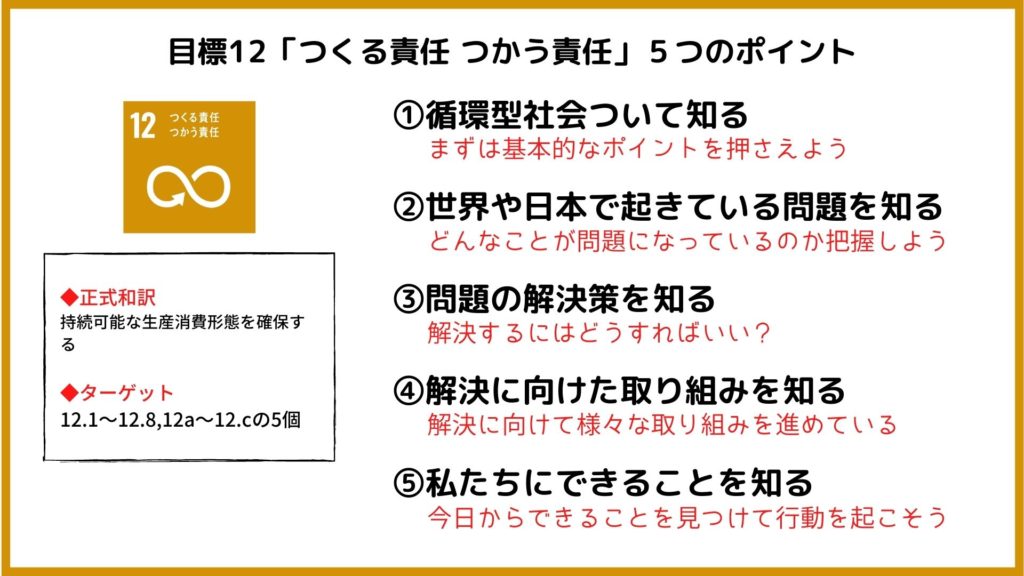

SDGs12「つくる責任つかう責任」のポイントを簡単に

現在地球が抱えている環境や貧困などの課題を解決するために、

- 少ない資源で効率よく生産

- 廃棄物の削減

- ナチュラルなものを使うこと

が求められています。

より理解を深めるために、まずはSDGs12のポイントを確認しましょう。そして、この記事はボリュームが大きいので、気になるポイントを詳しく読むのも良いかもしれません!

◆サーキュラーエコノミーについて詳しく知りたい方はこちらから。

◆世界の現状を知りたい方はこちらから。

◆日本の現状を知りたい方はこちらから。

③問題の解決策を詳しく知りたい方はこちらから。

④企業の取り組みを知りたい方はこちらから。

⑤私たちにできることを詳しく知りたい方はこちらから。

SDGs12「つくる責任つかう責任」のターゲット

SDGs12のターゲットは、1〜8の達成目標とa〜cの実現方法とで表されています。 全ての人に健康と福祉だけだと、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのか分からないため、より具体的な目標が定められています!

| 12.1 | 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。 |

|---|---|

| 12.2 | 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 |

| 12.3 | 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。 |

| 12.4 | 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 |

| 12.5 | 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 |

| 12.6 | 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 |

| 12.7 | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 |

| 12.8 | 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |

| 12.a | 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 |

| 12.b | 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 |

| 12.c | 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 |

なぜ、SDGs12が必要なのか?

ではなぜSDGs12「つくる責任つかう責任」が必要なのでしょうか?

SDGs12が必要な理由

SDGs目標12の実現によって

- 社会基本サービスの充実

- 自然環境に配慮された働きがいのある仕事に就ける

などの恩恵を得られます。

そのためにもサプライチェーン全体を巻き込んでの取り組みが不可欠です。

企業の責任と消費者の責任

SDGs目標12の責任には「企業の責任」と「消費者の責任」の2通りがあります!

地球上で使える資源やエネルギーは限りがあります。貴重な資源を維持しながら消費者は生活をしていく必要があるのです。

- 企業の責任環境や資源を守りながら少ない資源で質の高いものを生み出す生産方法を確立

- 消費者の責任…使う分だけを買う、使い切る、残さない、再利用する

地球上の資源には限りがあるため、企業・消費者どちらの立場からも責任を持つことが求められます。

とはいえ責任を持つってどういうこと?と悩む方も多いと思います。

そこで次では、これまでの経済の形から、今後求められる社会のあり方について確認します。

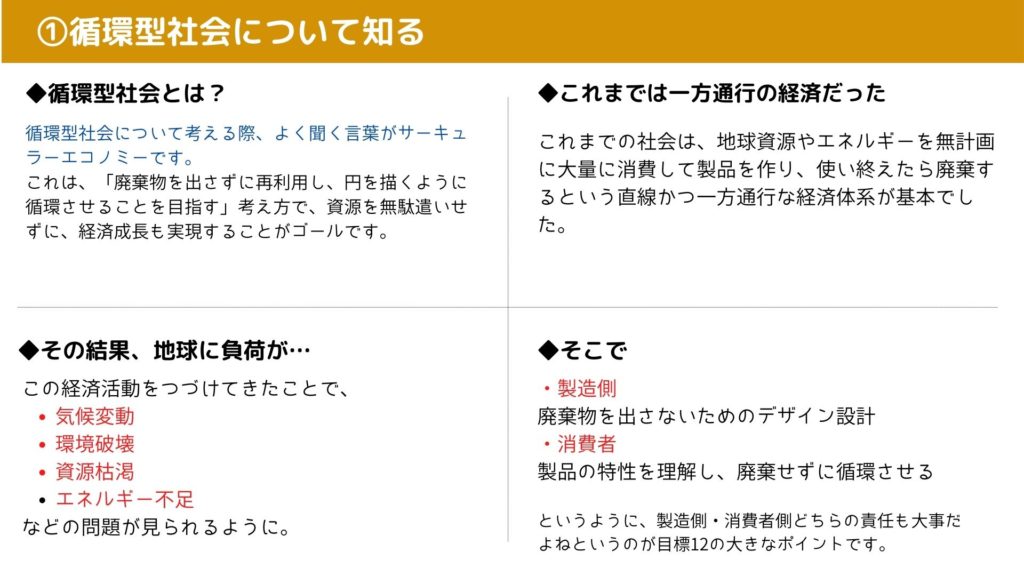

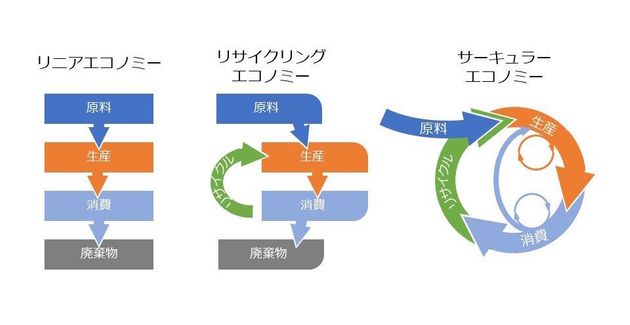

リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへの転換

まずは、これまでの経済体系を説明します。

18世紀後半の産業革命以降の経済はリニア・エコノミー型でした。

リニアエコノミーとは、地球資源やエネルギーを無計画に大量に消費して製品を作り、使い終えたら廃棄するという直線かつ一方通行な経済体系のことです。

この結果、下記の問題を招きました。

- 気候変動

- 環境破壊

- 資源枯渇

- エネルギー不足

このままでは地球がパンクすることを危惧し、リニアエコノミーからの脱却を目指して廃棄物を減らすための3Rが進められてきました。

Reduce(リデュース):出るゴミを減らす

Reuse(リユース):繰り返し使う

Recycle(リサイクル):資源として生まれ変わらせる

上から順に優先順位が高く設定されています。

少しずつ定着してきた3Rですが、結局のところ最終的には廃棄物が出てしまいます。

そこで近年ではサーキュラーエコノミーという考え方が提唱されるようになりました。

ではもう少し詳しくサーキュラー・エコノミーについて見ていきましょう。

”サーキュラー・エコノミー”

サーキュラーエコノミーとは廃棄物を出さずに再利用し、円を描くように循環させることを目指す考え方です。

サーキュラーエコノミージャパン(※1)では次のように定義しています。

再生可能エネルギーに依存し、有害な化学物質の使用を最小化・追跡管理した上で、製品・部品・材料・資源の価値が可能な限り長期に渡って維持され、資源の使用と廃棄物の発生が最小限に抑えられる経済システム

引用:サーキュラーエコノミージャパン

つまり地球に残された貴重な資源を無駄遣いすることなく、同時に経済成長を目指すことがゴールとなります。

サーキュラーエコノミーで求められるのは、

・製造側

廃棄物を出さないためのデザイン設計

・消費者

製品の特性を理解し、廃棄せずに循環させる

※具体例

- シェアリング

- サブスクリプション

- 生ゴミコンポスト

- 成長により使わなくなった子供服を寄付 等

「つくる責任つかう責任」が循環型社会を目指す目標であることがわかりました。

とはいえ、そこまで資源はひっ迫しているのでしょうか。

ここからは天然資源に焦点を当てて現状と課題を探ります。

>>トップに戻る場合はこちら

世界の現状と課題〜天然資源問題〜

現在の生活を続けていくと、地球の天然資源のほとんどは100年以内に尽きてしまいます。

もっとも短いものが銀で残り13年です。

資源はいろいろな製品を作るために必要で、資源がなくなってしまうと飛行機や電車、車や家電製品を作ることも動かすこともできなくなります。

つまり、生活が不便になります。

資源のほとんどを輸入に頼る日本

各資源は地球の限られた場所でしか採掘ができません。

日本で見ると、これらの資源はほとんど輸入に頼っています。世界の資源が少なくなった場合、国の事情によっては輸出入が制限され、資源不足や値上がりが予想され経済面も左右されるでしょう。

資源不足は私たち自身の生活に大きく関わる問題なのです。

そうとはいえ、いきなり行動に責任を持ちましょう!と言われてもそもそも何が問題なのかを知らないと行動に移すことは難しいですよね。

目標12を達成する上で知っておきたいのは、生産と消費の裏で起きている現状です。

食べものや着るもの、身の回りのもの全ては、世界のどこかで誰かがつくったものです。

その商品はどんな人たちが、どのように作り、どう終わりを迎え、原料はどこから手に入れているのかを知ることから始まります。

世界の現状と課題〜食品ロス問題〜

天然資源以外にも「食品ロス」が課題です。

食品ロスとは

「食品ロス」とは本来食べられたはずの食品を廃棄してしまう損失を指し、目標12のキーワードです。

FAO(国際連合食糧農業機関)によると世界では年間約13億トンの食料が廃棄されています。これは世界の食料生産量の3分の1に当たる量です。(※2)

中でも日本の食品ロスの量は膨大で、消費者庁の報告では年間約612万トン(※3)が廃棄されているとのことです。この量は、毎日お茶碗1杯分の食料を食べずに捨てていることと同じです。

食品ロス削減が必要な理由は、

- 食べ物が無駄になる

- 環境負荷がかかる

- 人口増加で食料危機に陥る

廃棄物を焼却する際に発生するCO2は温室効果を促し地球温暖化の原因となります。食品ロスによって発生するCO2の量は36億トン、世界のCO2排出量の8%を占めています。

地球温暖化の影響はエルニーニョ現象やラニーニャ現象を引き起こし気候変動を助長し、農作物が育たないなど私たちの生活に跳ね返ってきます。

また食品ロスは人口増加による食糧危機を招きます。

2019年時点で世界の人口は約77億人、2050年には97億人に達すると予想されています。

このまま食品ロスを解消せずに進めば食品が世界中に行き渡らず貧困や飢餓に拍車がかかります。

>>トップに戻る場合はこちら

日本の現状|食品ロスの原因

続いて、日本の現状についてみていきましょう。日本でもやはり食品ロスが大きな問題となっています。

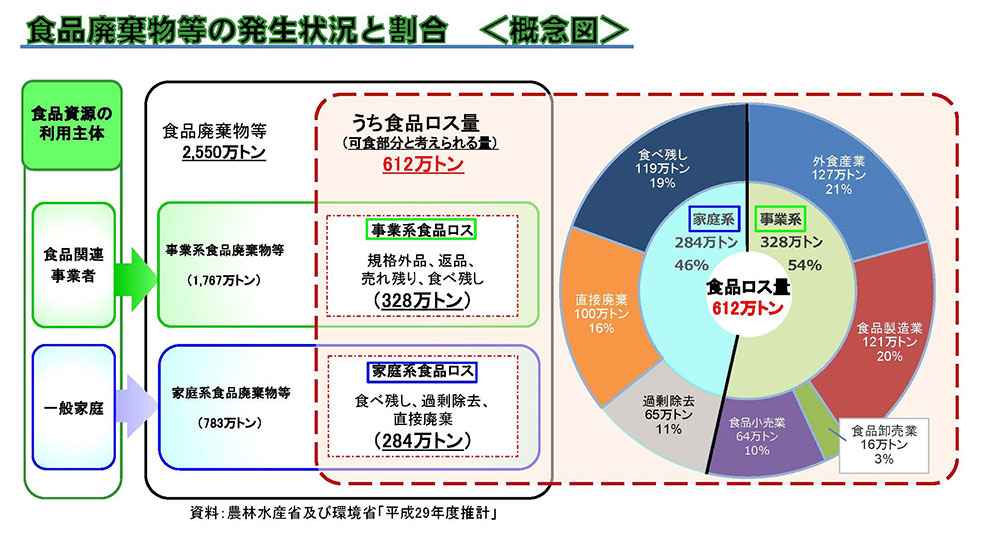

2017年度 農林水産省・環境省の報告(※4)によると、食品ロスは外食産業などの事業系から出るものと家庭から出るものの2パターンがあります。

食品ロス全体量612万トンの内訳と発生原因を見ていきましょう。

事業系廃棄物とは

事業系廃棄物とは、外食産業やスーパーなどの事業者から出る廃棄物です。これらの事業者から出る食品ロスは、年間で328万トンにも及びます。

原因としては、

- 売れ残り

- 仕込み過ぎ

- 食べ残し

- 期限切れ

- 破損品、規格外品

- 型通りにカットした分の残り(星形や花形にカットされた野菜の残りの部分)

などが挙げられます。

家庭系廃棄物とは

家庭系廃棄物とは、文字通り私たちの家庭から出る食品ロスです。こちらは年間284万トンと事業系廃棄物とそう変わりない量を排出しているのです。

その原因としては、

- 野菜の皮の過剰除去

- 賞味期限切れ

- 消費期限切れ

- 作りすぎによる食べ残し

などが挙げられます。

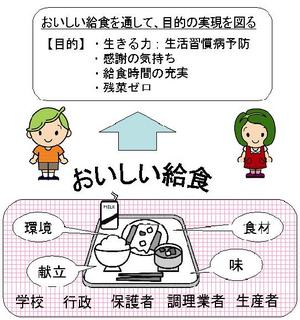

学校給食の食べ残しも

他にも学校給食の食べ残しも少なくありません。

環境省(※5)によると児童・生徒1人あたり年間7.1kgの給食が廃棄されています。

独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施した調査(※6)では、小・中学生の男女が学校給食を食べ残す理由は以下の結果となりました。

1位 嫌いなものがあるから

2位 量が多すぎるから

3位 給食時間が短いから

もちろんアレルギーなど体に合わない等の理由を除いて、食べ物の大切さを学ぶなど残さないための工夫が必要です。

>>トップに戻る場合はこちら

食品ロスによって廃棄された物の行方

では、食品ロスによって廃棄された食べ物たちの行方を見ていきましょう!

食品ロスによる食品廃棄物の処理方法にも課題を残します。2014年に作成された農林水産省、環境省(※7)の報告によると食品廃棄物2,775万tは次のように処理されています。

※食品廃棄物とは…食品廃棄物(野菜くずなど、製品をつくる際に残ったもののうち、処理費用を支払って引き渡したもの)に有価物(大豆の搾りかすなど、製品をつくる際に残ったもののうち、売れるもの)を含めたもの

約40%が埋め立てられる

約60%はリサイクルされていますが、残りの約40%は埋立てられます。

ゴミの埋立場所は悪臭、メタンガスの発生による火災の恐れが懸念され、人里離れた場所に設置されています。しかし近年では場所がなくなっていることが問題です。

また、ゴミに有害物質が含まれる場合、土壌や地下水の汚染にもつながります。SDGs6の水問題解決のためにも、やはり廃棄物そのものを減らさなければなりません。。

さらには焼却にかかる費用も莫大です。

1日に200トンの焼却能力を持つ処理工場の建設は約130億円、100億を超える処理工場は日本に1.374施設存在しています。(※8)

廃棄物処理には経済的な負担もかかるのです。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs12「つくる責任つかう責任」の解決策・対策①食品ロスの削減を目指して廃棄物を減らす

では、解決策はあるのでしょうか?ここでは特に食品ロスに焦点を当てて見ていきましょう。

廃棄物を減らす

廃棄物にかかる経済的負担、環境汚染をなくすことは、廃棄物自体を減らすことが最善です。

それでもゴミは出てしまうものです。その場合は生ゴミであれば水分を絞り体積を減らしましょう。

水分を絞るだけでも10分の1に減り、処理にかかる税金を安くする手段となります。

自宅でできるゴミを減らす方法に「コンポスト」があります。

コンポストとは、生ゴミや落ち葉などの有機物と土と混ぜて堆肥化するシステムのことです。

- キッチンの廃棄物を減らせる

- 生ゴミを捨てるためのビニール袋が減る

- 完成した堆肥は家庭菜園や花植えで使える

- 家庭で完全無農薬・化学肥料なしの栽培ができる

- 廃棄物を減らすことでCO2削減に貢献できる

食品廃棄物を減らすことは、経済を支え、環境保護につながります。

食品ロスの削減に成功した事例

食品ロスを解決するには、「外食産業」「家庭」「学校給食」の各方面から見る必要があります。

学校給食の食品ロスを削減することに成功した事例を紹介します。

◆事例1 10年間で食品ロス9%減「東京都足立区のおいしい給食」

東京都足立区では平成20年から「おいしい給食」を実施した結果(※9)、10年間で小中学校の給食残菜率が平均して9%減りました。

おいしい給食の基本理念は、味としておいしいはもちろん、自然の恵みや料理を作ってくれる人への感謝の気持ちを持ち、心を豊かにする給食です。

食材は地産地消、献立は食べたくなる献立を意識し発達に合わせたメニューの工夫、生きた教材としての学校給食を実現し、結果的に食品ロスへとつながりました。

・事例2 牛乳飲み残しほぼゼロに「牛と触れ合う機会を設けた取り組み」

都内の学校給食の栄養士が小学校に生きている牛一頭を連れてきて、子どもたちに搾乳させたり、牛乳1Lが牛の血液400Lから作られたものだと学んだ結果、牛乳の残渣はほぼゼロになりました。(※10)

食べ物は命をいただく、ということを教科書からではなく五感を使って学んだことが食品ロスにつながったのです。

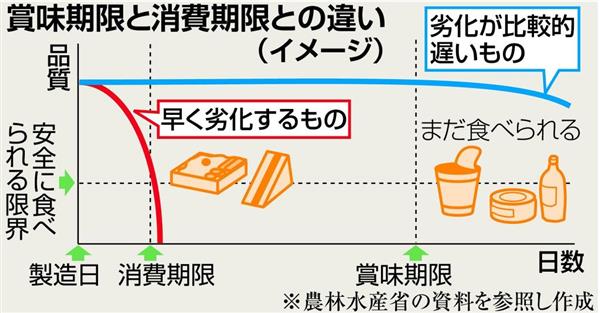

SDGs12「つくる責任つかう責任」の解決策・対策②賞味期限と消費期限を理解する

食品ロスが増える原因に、

- 賞味期限切れ

- 消費期限切れ

を挙げましたが、この2つの言葉をおさらいしておきましょう。

農林水産省(※11)ではこの2つを次のように定義しています。

「賞味期限」とは

賞味期限とは、おいしく食べることができる期限のことです。袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」となります。

「消費期限」とは

消費期限とは、期限を過ぎたら食べない方がいい期限のことです。袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」となります。

共通するのは、開封前の状態での期限

賞味期限も消費期限が共通しているのは開封前の状態での期限です。

消費期限は期限内に消費するのは言うまでもありませんが、賞味期限に関しては開封前の状態で期限を過ぎてしまってもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限は見た目で判断できない場合もあるため、においを嗅ぐなど注意が必要です。

重要なポイントは、買ったものの期限を把握しておくことです。いつまで食べられるかを明確にしておけば食品を無駄にすることはなくなりますね。

食材を買い過ぎず、買った食材は使い切る、食べきる

買ったものが期限切れになってしまう理由として、次のことが挙げられます。

- 買ったことをそもそも忘れていた

- まとめ買いによって食べられなかった

- 作り過ぎてしまって途中でお腹がいっぱいになってしまった

上記の理由を解消するために必要な習慣を示してみましょう。

- 買い物はなるべくその日食べきれる量を買う

- 食べられる量を把握して調理する

- 買い物をする前に冷蔵庫内や食品庫のストックを把握する癖をつける

家庭からの食品ロスだけでなく、外食する際にも「適切な量のみをオーダーする」という癖をつけておきましょう。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs12「つくる責任つかう責任」に対して個人でできること・私たちにできること

SDGs12を達成するためには、消費者側である私たちのアクションも重要になります。そこで、ここからは私たち個人ができる取り組みについて紹介します。

まずは必要なモノを見直そう

私たちは、より便利な環境を求めて、たくさんのモノに頼った生活をしています。

手持ちのスマートフォンが壊れる前に新しいモデルを求めたり、すでにある服が流行に合わないからといって着なくなってしまったり…。思い当たる節があるのではないでしょうか。

しかし、どんなモノも、

- さまざまな原料を集める

- 加工・製造

- 捨てる際には焼却のような処理

が必要で、どの過程においても地球のエネルギーを利用し、二酸化炭素を排出しているです。

このまま私たちが何も意識せずにモノを消費し続ければ、資源の枯渇や温暖化の加速など、地球に負担をかけることになるでしょう。

そこでまずは「今の自分にとって、本当に必要なモノは何か?」を考えてみましょう。

モノを必要以上に多く持たない、ということは、つかう側が持つ地球への立派な責任です。

自分の持ち物を整理して、本当に必要なモノを洗い出す

まずは持ち物を整理してみましょう。

もしかしたら、

- 似たような服を何着も持っている

- 買ったまま何年も眠っている家電製品

など発掘されるかもしれません。

そういったアイテムを前にして、1年先も使うかな?を想像しながら、自分にとって本当に必要なアイテムを洗い出してみることをおすすめします。

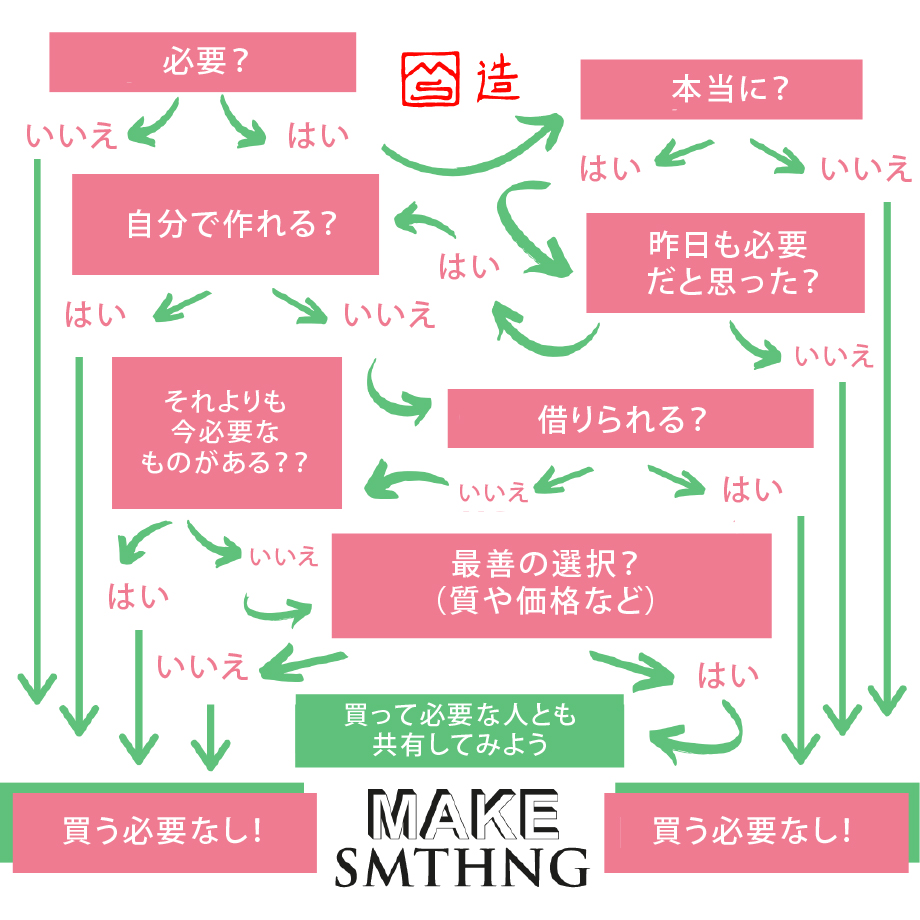

「必要かどうか」の基準がよく分からない人には、グリーンピースが公開している、表がヒントになります。

本来、こちらは新しいモノを買うときの指標ですが、既に持っているモノを整理する場面でも有効です。

必要・不要を判断する段階で、もしかしたら、後から使うかも?と思うこともあるでしょう。しかし、それは必要になったときにまた探せばいいだけで、今は必要ありませんよね。

筆者は移動の多い暮らしを何年も続けているため、持ち物は必要最低限にとどめていますが、あるモノで案外何とかなるものです。それに、アイテム数が少ないぶん、管理や補充のために時間を取られることがなく、快適ですよ。

不要だと感じても、捨てずに「循環させる」を意識!

先ほどの段階で、自分にとって不要なアイテムが出てきた場合、「捨てる」という選択はいちばん最後に回しましょう。

なぜなら、そのアイテムを必要としている人が、ほかにいる可能性があるからです。

まずは、モノを「循環させる」意識を持つとよいでしょう。

たとえば、

- 本であれば古本屋さん

- 家具や家電製品ならリサイクルショップ

といった具合に、それぞれの種類別に応じた場所へ持っていくといいですね。

近年は、気軽に中古アイテムを出品できるさまざまなアプリやプラットフォームがあるので、インターネットを活用するのもおすすめです。

これらの過程を経て、どうしても再利用が難しいと感じた場合のみ、廃棄を選びます。

このように、少しずつ持ち物を減らし、自分の暮らしに必要なモノを厳選していくことが、つかう側の責任として踏み出す最初のステップになります。

購入先を検討しよう

衣服や食べ物・日用品のようなアイテムを新しく購入する際は、「どこで・誰によって・どのように」つくられているのかについて、よく考えて買い物をしましょう。

つかう側の責任とは、支払ったお金の流れる先まで考えることも含まれます。

- 素材

- 製造方法

- 梱包

- 消費者が使用した後の廃棄

まで、できるだけ地球環境に負担をかけないように考慮することで、初めて使う側の責任を果たせるのです。また、モノづくりに関わる人たちにとって働きやすい環境をサポートすることも大切です。

モノが出来るまでの流れに、想いを巡らせてみよう

何かを「必要だから購入したい」と思い立つと、現代のモノに溢れる社会では複数の選択肢があるため、どれにすれば良いのか迷いますよね。

そんなとき、商品のパッケージや企業のウェブサイトから読み取れるメッセージ・情報を参考にしながら、その商品のあらゆる情報に意識を向けてみましょう。

たとえば、

- 素材は何を使用し、どのように栽培・加工されているか

- 生産の現場で働く人たちの待遇は適切か(強制労働のような実態はないか)

- 万が一、商品が故障した際の修理やアフターサービスのケアは充実しているか

- 製造から販売まで、どの国・地域で行なわれるのか(輸送エネルギーはどれくらいかかるのか)

- 使い終わった後の商品回収・リサイクルは実施しているか

といったポイントを確認することが大切です。

すべてのチェックポイントに当てはまる商品は、なかなかないかもしれません。しかし、単純に販売価格だけで判断するのではなく、こうした項目も可能な範囲で確認し、すこしでも環境への負担や労働者の人権に配慮したアイテムを選びたいですよね。

スーパーやコンビニに訪れた際、上記のポイントを確認するためには、商品に貼られた有機JASマークや、フェアトレード認証といったラベルをチェックする方法もあります。

また、商品説明や企業のウェブサイトをチェックしても分かりくい場合は、遠慮せずメールや電話で問い合わせてみるのもおすすめです。

もし検討中の商品が、環境汚染につながるなどの理由で見送ったとしても、つかう側の声を企業へ届けることで、改善が行われるかもしれません。

セカンドハンド(中古品)やシェア(共有)も、選択肢に入れよう!

衣服や日用品・家具のようなアイテムの場合、すでに誰かが使用したセカンドハンド品を購入するのもおすすめです。

状態が良いまま手放されたアイテムも多く、現行品にはないデザインを見つけられる可能性もあります。

ほかにもレンタル・シェアサービスを利用するのも、かしこい選択のひとつです。近年は、ファッション診断から似合う服をセレクトしてくれるairCloset(エアクローゼット)や、家具・家電を幅広く借りられるCLAS(クラス)のように、さまざまなサービスが充実しています。

特に、移動が多い場合や、本格購入の前にお試し期間が欲しい人にとっても、シェアサービスは気軽に使えるのがうれしいポイント。レンタル期間が終わったあとも、同じアイテムを別の人に利用してもらえる点も大きなメリットです。

買い物を通してお金を投じることは、つかう側の個人が、企業や団体に「本当に必要なアイテム・サービス」を意思表示できる貴重な機会だと考えましょう。

できるだけ自然素材を選択しよう

次に紹介するアクションは「できるだけ自然素材を選択すること」です。

具体的には、

- 衣服

- アクセサリー・バッグといった小物

- ベッドリネン

- バスマット

- 食材を保存するラップ

まで、あらゆるアイテムを指します。

こうしたアイテムを新しく手にするとき、できるだけ土に還る自然素材を選択すれば、少しでも地球環境に配慮した暮らしを送ることができるのです。

たとえば、プラスチックの代わりに、コットンやリネン・木のような自然素材を選べば、使い終わったあとも自然に還すことが可能です。

ここで、非営利団体Fabric of the Worldによる以下の図「素材が土に還るまでにかかる年数」を見てみましょう。

【図の見方】

上段左から:リネン・ジュート・テンセル

中段左から:シルク・コットン・ウール

下段左から:竹・レザー・天然ゴム

この図から、全体的に植物繊維であるほど早く土に還ることが分かりますね。

土に還るということは、廃棄処理のためにエネルギーを使わなくても良いということ。プラスチックのように、何百年も土壌や海に残る心配がなく、ほかの生き物が口にしてもOKなため、環境にやさしい素材といえるのです。

なぜ、プラスチックを控えるべきなの?

ここで簡単に、プラスチックが環境にもたらす影響について、改めて確認しておきましょう。

プラスチックは、自然に還りにくい素材であり、地球環境の汚染を引き起こす大きな原因として問題になっています。

私たちがモノを買うとき、さまざまなプラスチックや化学繊維といったアイテムを目にします。レジ袋や使い捨てカップのほか、ポリエステルのような化学繊維でつくられた衣服なども含まれます。

みなさんは、このプラスチックが何から出来ているかを考えたことはありますか?

ほとんどの場合、プラスチックの原材料は石油です。限りある資源を使い、燃やして加工することで大量の二酸化炭素を放出しています。

環境団体・グリーンピースの報告によると、せっかく資源やエネルギーを費やしてプラスチックをつくっても、きちんとリサイクルされている割合は、たったの9%。

残りの90%以上は、

- 焼却処理

- ポイ捨てされたまま放置

- 国によって発展途上国へ輸出され、ゴミの山に

といった現状があるのです。

ポイ捨てされたプラスチックゴミが土に還るまでにかかる時間は、

- レジ袋:10~20年

- プラスチック製タンブラー:50年

- 紙おむつ:450年

- ペットボトル:450年

となっており、アイテムによっては、何世代ににもわたって地上に残り続けてしまいます。そのため、ほかの生き物がプラスチックを食べてしまい、死に至る事例も多数報告されています。

また、ある研究では、人間の体内からも小さなマイクプラスチック片が堆積していることが明らかになり、環境面だけでなく健康面にへの影響も懸念されているのです。

とはいえ、プラスチックは安価で軽いため、紛争が怒った地域へ水や食料を支援する際などに役立ちます。このような「なくてはならないもの」という側面もあるため、すべてのプラスチックをなくすことは不可能ではありますが、私たちは必要最低限の利用を心がけるべきでしょう。

プラスチック→自然素材への置き換え例

プラスチックを控えるべき理由がわかったところで、ここでは身近なアイテムを、自然素材に変えるヒントを、いくつか例に挙げてみました。

- ・服やバッグ:化学繊維(ナイロンやポリエステル)→リネンやコットン・テンセルなど

- ・アクセサリー:プラスチック →木や天然石など

- ・タッパー:プラスチック →アルミ・ガラスなど

- ・ラップ:プラスチック→ ミツロウラップなど

無理のない範囲で、少しずつ切り替えていくことがポイントです。

すでにみなさんの手元にあるアイテムを大切にしながら、次に購入するときは、こうした選択肢から選んでみて下さいね。

といった工夫も大切です。

他にも私たちにできることはたくさんある

他にも私たちができることはたくさんあります。

マイバッグや容器の持参をする

ターゲット5に、「廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用」とあります。

マイバッグやマイボトルを持参することで使い捨てのショップ紙袋やビニール袋、ペットボトル、空き缶の廃棄物をなくすことができます。

自宅を出る前にミネラルウォーターやお茶をマイボトルに入れて出かけるだけで、ペットボトルの需要が減り生産にかかるコストを減らすことができます。

4Rを意識して生活する

先述したように、廃棄物を減らすために3R「リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)」が進められてきました。

近年では3つのRに加え、Refuse(リフューズ):不要なものは拒否するが加えられ、4Rが主流となっています。

例えば、コンビニで買い物をした際に使い捨てのスプーンや割り箸を断る、紙袋をもらわない、包装を断る、などがRefuseの行動のあり方です。

断るためにも、マイバッグや容器を持参するようにしましょう!

オーガニック製品の購入

オーガニックは食品ロスや廃棄物の削減に有効です。慣行栽培で育てられた野菜は農薬が散布され、最も栄養価の高い皮の部分が捨てられがちです。けれどもオーガニック野菜は皮ごとおいしく食べられるので廃棄物が減ります。土壌もミネラルたっぷりなので、野菜の味も美味しく栄養価も高いというメリットがあります。

オーガニック製品であるかは、有機JAS認証マークで判断できます。有機JAS認証とは、

- 種まき、または植えつけ前に、最低3年以上農薬を使っていない

- 化学薬品や重金属が含まれない有機肥料を使用している

- 環境を破壊することなく栽培している

- 労働者の労働条件を厳守している

- 環境整備、衛生管理の徹底

- 1~5に関する管理計画の制定およびその実施

といった基準を満たして栽培された製品が認証される制度です。

エシカル消費

エシカル消費を心がけることも大切です。

消費者庁ではエシカル消費を次のように定義します。(※15)

消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと

引用:消費者庁

消費者の倫理面がカギとなるのでSDGsの17のゴールの中でも特に目標12に関連する取り組みです。

私たちができるエシカル消費は次のような行動です。

- 環境消費→環境に配慮したものを選択、グリーン購入(エコカー、LED)を心がける

- 社会消費→フェアトレード、エシカルファッション(オーガニックコットン)を選ぶ

- 地域消費→地産地消、農家を応援する

値札だけで判断せずにひとつの商品にお金を使うことで、

- 誰かのためになる

- 地球環境のためになる

- 社会の役に立つ

などと考えることが、持続可能につながります。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs12と関連する指標「エコロジカル・フットプリント」

ここまで見てきた天然資源・食品ロスなどによる地球への影響をわかりやすく指標化したものに、エコロジカル・フットプリントがあります。

これは「人間が地球をどれだけ踏みつけたかという足跡」に由来しています。

上記の図は、もし地球人口全体でその国と同様の生活をしたら地球が何個必要かを示しています。

地球が1つでは足りなくなっている

特に便利な暮らしをしている先進国は指数が大きく、アメリカに至っては地球5個分が必要になる計算です。私たちが暮らす日本の指標も2.8個分の計算となります。

これまでの私たちは、生活の発展のために森林を伐採し農地を広げてきました。さらには人口が増えるたびに電気やガスなどのエネルギーが必要となり、食品ロスによる廃棄物処理が増え、CO2も増え温暖化を加速させてきました。

持続可能な地球にするためにもエコロジカル・フットプリントを減らさなければなりません。そのためにもCO2の削減が不可欠です。

BBCニュース(※12)によると、感染症蔓延により人々の移動が減った2020年はCO2排出が7%(20億トン以上)減少したと報告されました。とはいえ、SDGsを達成するには今後10年間で毎年20億トンのCO2削減が必要だと考えられており、具体的な対策を施す必要があります。

これはSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」でも取り上げられており、SDGs全体でも重要な目標です。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs12の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例

ここからは、SDGs12を達成するために日本で行われている取り組みを紹介します。

WHY zero waste center(上勝ゼロ・ウェイストセンター)

徳島県上勝町は2003年、町全体でごみを出さないように取り組む「ゼロ・ウェイスト宣言」をし、本格的なごみ削減の活動に励んできました。

長年の活動によるゴミゼロの仕組みが町民にも浸透し、国内外から注目を浴びています。

徳島県上勝町は、人口1,500人ほどの小さな町です。

町民の高齢化や経済上の理由によって、ごみ処理場・焼却炉の運営が厳しくなってしまったことをきっかけに、2003年「ゼロ・ウェイスト宣言」を、日本の自治体としてはじめて行いました。

できるだけごみを出さない工夫と、資源を上手にリサイクル・リユースする取り組みを重ねた結果、約8割のごみ削減に成功しています。

どのような事業なのか

上勝町では、行政と事業者・町民が連携して、日々の暮らしの中でできるだけごみを出さない工夫を行なっています。

基本的に、町民が自らごみの分別を行ない、町民が資源を自分たちで持ち込むセンターを併設。ここで13種類45分別を行なっています。

このような取り組みを行うと、自然とごみを減らす意識が芽生えるもの。使えるものは最後まで大切に使い、廃棄する際はできるだけ細かく分類して持っていきます。

金属や紙といった資源はお金になり、町の売り上げとして最終的に町民にも還元されるため、ひとりひとりが意識しやすく、地域の活性化にもつながるのです。

また、2013年から町内事業者が食料などの量り売りを開始したり、2017年には紙ごみ削減を目的に、布オムツを配布したりと、町を挙げて取り組んでいるのが印象的です。

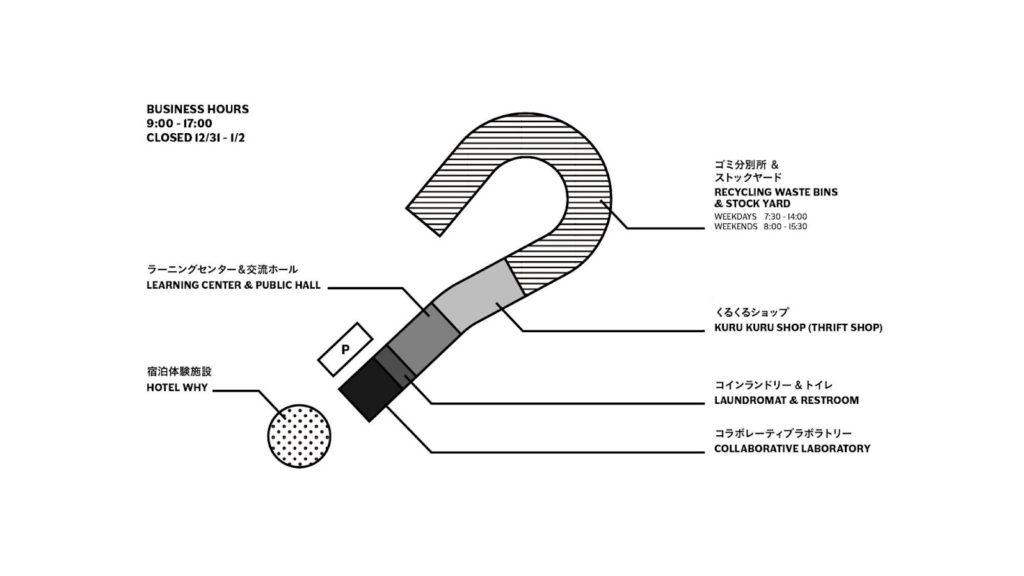

さらに2020年、町民以外の人々も「ゼロ・ウェイスト」の取り組みを体感できるような宿泊型体験施設「ゼロ・ウェイストセンター(WHY)」をオープンしました。

2020年にできた、宿泊施設を含む「ゼロ・ウェイストセンター(WHY)」は、以下のように分かれています。

宿泊施設では、町の古い建物から回収された建材・道具を利用して建てられています。

また、野菜の皮・食べ残しなどをたい肥化できるコンポストや、まだ使えるアイテムを交換できる「くるくるショップ」のような設備を見学可能。

ほかにも、町外から視察の受け入れや、定期的なイベント・ワークショップを行うことで、町・地域全体でごみを出さないための学びを提供しています。

普段の暮らしの中でのごみを出さない工夫や取り組みは、みんなが実践すればSDGs目標にも大きなインパクトを与えるのです。

セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイ・ホールディングスでは2019年5月に環境宣言『GREEN CHALLENGE 2050』を定めました。

具体的には、

- CO2排出量削減…店舗に太陽光発電パネル取付、温暖化へ影響の少ない冷蔵ケースの導入、環境にやさしい車両を使う

- プラスチック対策…環境にやさしい包装開発、リサイクル強化

- 食品ロス、食品リサイクル対策…販売期限の近い商品の購入を促進するエシカルプロジェクト

- 持続可能な調達…フェアトレード商品の販売

2020年11月の報告(※13)によると、2013年のCO2排出量と比較し54%削減したと発表されました。今後もサプライチェーン全体で脱炭素を模索していく運びです。

他にも日本国内で様々な取り組みが進められています。興味のある方は、ぜひインタビュー記事もご覧ください!

株式会社新澤醸造店|既成概念にとらわれない環境整備・働き方・酒造りで業界を牽引

株式会社新澤醸造店|既成概念にとらわれない環境整備・働き方・酒造りで業界を牽引  琉白(RUHAKU)|厳選された沖縄の植物で、肌の悩み&環境問題を解決できるスキンケアブランドへ

琉白(RUHAKU)|厳選された沖縄の植物で、肌の悩み&環境問題を解決できるスキンケアブランドへSDGs12の達成に向けた世界の企業・団体の取り組み事例

では、世界では目標12の達成に向けてどのような取り組みが進められているのでしょうか。

RePack(フィンランド)

続いては、北欧・フィンランドからのご紹介です。

さまざまなサービス・商品が世界中で行われるなか、気になるポイントのひとつが「梱包資材」ではないでしょうか。

いくら段ボールや紙パックで梱包している商品でも、手にとる回数が増えればごみの量も増える現状に、悩んでいる方も多いはずです。

そこで、フィンランドの企業・RePackが取り組んでいる画期的な内容をお伝えします。オンラインショッピングをするうえで切っても切り離せない梱包資材を、上手に扱っている一例です。

フィンランドに拠点を置く企業・RePack(リパック)は、2011年にスタートしました。

リサイクルされたポリプロピレンを原料に用いた梱包資材は、参加企業や配達会社と連携して管理を行なっています。

どのような事業なのか

Repackは、

- あらかじめ参加企業がRePackの梱包材を用意。※3つのサイズから選択可能です。

- 購入者が商品を注文すると、企業はRePackの梱包資材に入れて発送します。

- 購入者が商品を受け取ったあと、近くの郵便ポストに空の資材を投函。

- RePackに返却され、洗浄・メンテナンスを経て再度企業へ届けられる

といった仕組みになっています。

なお、レンタルや返品の際は、資材の中に商品を入れ、同梱されたラベルを張って投函するだけでOK。

RePackの存在を知らなくても、資材の表面に書かれた英語表記に沿って手順を踏めば、簡単にリユースにつなげられます。

資材を繰り返し利用することで、仮に段ボール資材を20回使いまわすのに比べても、80%程度の二酸化炭素量削減を実現できるのです。

このサービスは、現在EUだけでなく、アメリカ・カナダでも展開し、100社を超える企業が参加しています。

なお、RePackは資材の生産時に発生する二酸化炭素量と、破棄までに削減できる量をニュートラル(相殺の状態)にできていないことから、より環境に配慮した資材開発にむけて努力しています。

資材を使いまわした後は、再度アップサイクルして梱包資材に復活させるだけでなく、パソコンやタブレットケースの一部にするといったプロジェクトも進行中です。

Terra Thread(アメリカ)

現代では世界各国の数あるアパレル・アクセサリーブランドから、自分のほしいアイテムを簡単に調達できる時代。

だからこそ消費者にとって、

「この商品はどこで・どのように作られているのか?」

「どれくらい地球へのインパクトがあるのか?」

といった点は気になります。

また、気候変動から派生する、さまざまな社会問題への解決にもつながれば、一石二鳥でしょう!

そこで、フェアトレードを通し、社会のあらゆる視点から商品生産を考えるTerra Threadの活動と理念は、企業にも消費者にも参考になるはずなので、詳しく紹介します。

Terra Threadは、アメリカを拠点に、オーガニックコットン素材のバッグ・小物を販売するアパレル企業です。

原材料となるコットンは、フェアトレード認証・GOTS認証を取得。綿農家をはじめ、縫製工場で働く人々との公正な取引を行なっています。

どのような事業なのか

オーガニックコットンを使用したバックパックやポーチ・小物を中心に販売しています。

売上はフェアトレード契約を結ぶ生産者の人々に渡り、彼らの安定した経済活動と暮らしを支える仕組みです。

また売り上げの一部は、アメリカのフードバンクや社会活動を行う団体へ寄付され、飢餓に悩む人たちや、学校へ行けない子どもたちにむけたサポートも行っています。

消費者はTerra Threadの商品を購入すると、アイテムの生産者だけでなく、社会問題にも貢献できるようになっているのです。

ブランドの商品は、どれもシンプルなデザインで、使う人の年齢や性別・ファッションスタイルを選ばないため、長く使い続けられる点もメリットです。

H&Mグループ

H&Mではサステナブルコットンランキング2020において世界第3位(※14)となりました。

サステナブルコットンは、綿花栽培からオーガニックにこだわり、農薬による被害やCO2排出削減に有効な繊維です。またリサイクルされたコットンを再利用したものもサスティナブルコットンに含まれます。

H&Mグループで調達された全コットンの97%をサスティナブルコットンを占め、今後は100%を目標にしています。

課題が多かったファストファッション業界

ファストファッション業界は兼ねてから

- 過剰在庫

- 大量廃棄

- 製造元である途上国の労働者への安すぎる賃金

などを課題としてきました。

ラナ・プラザの崩落事故

たくさん作り、安く売る、という概念からサスティナブルに転換した大きなきっかきは2013年バングラデッシュで起きた商業ビル・ラナプラザ の崩落事故です。

死者、負傷者、行方不明者4,000人以上の犠牲者を出したラナプラザ 崩落事故は、大量生産大量消費をしていたファッション業界の裏側を浮き彫りにしました。

当時ラナプラザでは、

- 健康状態に悪影響を及ぼす劣悪な労働条件

- ずさんな安全管理対策

- 労働組合なし

- 強制労働

のもと労働者は働いていました。事故前日にはビルの至る箇所に亀裂が見つかり、ビル崩壊のおそれがあるとして現地警察も退去を求めていました。

ビルの危険性の高さから従業員は出勤を拒んでいましたが、利益重視のオーナーはそれを受け入れず、徹夜で労働を強いていたのです。

その結果、ビルは崩落しファッション業界史上最悪の事故となりました。

これを受け、世界のファストファッションブランドはコスト重視から環境重視、透明性重視となり、サスティナブルの概念が根付きました。

サステナブルファッションとは?問題点と企業・ブランドの取り組み事例・私たちにできること

サステナブルファッションとは?問題点と企業・ブランドの取り組み事例・私たちにできること>>トップに戻る場合はこちら

まとめ

SDGs12は、世界の人々の暮らしを支える資源をひとりひとりの意識で守ろうという内容です。

世界人口は2030年には85億人、2050年には97億人に達するといわれています。

増え続ける人口の中、持続可能な社会を築くためには生産者と消費者が賢い行動を取ることが求められます。

- 生産者…生産するプロセスでは廃棄物の発生は最小限に抑制する

- 消費者…最小限の買い物、4Rを心がけた消費行動

さらにはつくった後とつかった後の責任もポイントです。

- 生産者側…リサイクルやリユースで協力してもらう“呼び掛け”姿勢

- 消費者側…提供された資源を最大限に活用する

「つくる責任、つかう責任」を考えるにあたり、私たちは今この瞬間からしかも自宅にいながら行動に移せます。

- 冷蔵庫内にある食材で調理をする

- 食べる分だけ作る

- 皮ごと食べられるオーガニックフードを選ぶ

現在大量生産のために、農薬を多量に散布し、生産者の健康被害が見られることがあります。

生産時に散布された農薬や化学肥料はめぐりめぐって地球温暖化につながります!

土壌に散布された農薬や化学肥料は地下水をたどりやがて海へと流れ着きます。

海のプランクトンが有害物質を食べた場合大量発生し海水温が上がり台風が頻繁に起こるなど気候変動につながります。

また、農薬を多量に使うことは私たちの健康も損なわれる可能性があります。

残留農薬によってめまいや吐き気、皮膚のかぶれといった農薬中毒の症状が現れるようになります。

残留農薬の影響を受けやすい小さな子どもはもちろん、大人も完全無農薬の食べ物やオーガニック認証の食べ物を選ぶことをおすすめします。

ナチュラルなものを使えば生産者・消費者どちらの健康も守られ、さらには土壌や水などの環境にも悪い影響を与えません。

キッチンから出るゴミを減らすことは、CO2削減にもなり、処理に使われる税金を社会サービスに変えられます。

ひとりひとりが行動することで、結果的に環境保護と経済安定、社会サービスの充実など返ってくる恩恵があります。

地球市民という責任を持つことが、SDGs全体を左右するきっかけとなるのです!

参考文献

※1 サーキュラーエコノミージャパン公式サイト

※2 農林水産省「食品ロスの現状を知る」より

※3 消費者庁「食品について知る・学ぶ」

※4 政府広報オンライン

※5 環境省・環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室より

※6 平成22年度の児童生徒の食事状況等調査報告書【食生活実態調査編

※7 環境リサイクル学習ホームページ

※8 株式会社オークス 生ゴミ問題

※9 東京都足立区「おいしい給食」

※10 ヤフーニュース スーパーで牛乳欠品の裏で一人年間牛乳83本分の給食が廃棄 飲み残しを無くした学校栄養士の取り組みとは

※11 農林水産省 子どもの食育より

※12 BBCニュースジャパン

※13 日本経済新聞 セブン、省エネコンビニの実験店 CO2排出54%

※14 H&Mグループ、サステイナブル・コットンのランキングで第3位に

※15 消費者庁 エシカル消費とは